機関紙102号 (2014年8月31日発行)

声なき声を語りつぐ

早乙女勝元(作家)

8月15日はなんの日かの問いかけに、若い人の多くは「お盆です」と答えるといいます。敗戦記念日とか終戦記念日と、とっさにひらめく人は少数派で、それ自体が平和の危機ですね。

あの日あの時、東京の下町にいた私は13歳。てっきり、一億玉砕の時がきたと思いました。負けて生き残れるという発想は、少しも教えられなかったからです。

神風は吹かなかったんだ。それでも死なずにすんだと思った時、多くの友だちの声なき声を聞いたような気がしました。「君だけは特別に生き残らせてやろう。そのかわり、10万人もが死んだ“炎の夜”を語りついでくれるかね。戦争の足音に、反対の声を上げてくれるかね」

「はい」

とうなずいた日より、私は休みなく書き続けてきました。民間募金による東京大空襲・戦災資料センター設立(江東区北砂)の言い出しっぺになり、さらに東京大空襲訴訟の証人尋間にも立ちました。

国側は、私の尋問を「有害」と決めつけましたが、平和憲法を無きものにしようとする国側からの「有害」は、東京大空襲惨禍の語りつぎへの攻撃でした。弁護団の追求で、その二文字は撤回されましたが。

日本は今、戦争への道を進むか、平和を守るかの重大な岐路にきています。戦争も原発も、後の世代に残してはならじで、まさに今がんばる時ですね。ひとり一人ができる方法で、持てる力を出し尽くそうではありませんか。

もくじへ

「安倍政権打倒」の運動に参加する時①

佐々木次郎(当会会員・ジャーナリスト)

安倍政権は自民・公明両党だけの密室協議で憲法9条の解釈を変更し、日本を米国とともに海外で戦争できる国にするという「集団的自衛権行使容認」の閣議決定をした。9条を破壊する解釈改憲を国民の信を問わずに閣議で決めてしまう「改憲クーデター」とも言うべき暴挙である。徴兵制まで展望すると、孫子の将来が心配だ。あの戦争を経験した私たちジジ、ババこそ、若者たちといっしょに、「閣議決定破棄」、「安倍政権打倒」の運動に参加する時だと思う。

「軍国少年」から「反戦青年」に

終戦の数年後、中学生のころ学んだ教科書「あたらしい憲法のはなし」(昭和22年、文部省発行)をひも解いてみた。

9条の説明文は---『(6)戦争の放棄(要旨)=日本の国が、けっして二度と戦争をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争をするためのものは、いっさいもたないということです。陸軍、海軍、空軍もない、これを戦力の放棄といいます。もう一つはよその国と争いがおこったとき、戦争によらず、穏やかに相談して、決まりをつけようというもので、これを戦争の放棄というのです。戦争を二度とおこさないようにいたしましょう』。そして教科書の最後を『この国民の憲法を守って、日本の国がさかえるようにしてゆこうではありませんか』と結んでいる。

1945年、終戦の年の春、隣村の飛行場が爆撃され、私の国民学校も焼夷弾で焼かれ、子供ながらに戦争の怖さを知った。それだけに戦争を否定し、平和を強調するこの憲法の教科書は分かり易く、新鮮だった。かつて「海軍大将になる」という「軍国少年」だったが、戦後、平和憲法を教えられて「反戦青年」になり、今では後期高齢の「平和老人」。戦争を知らない安倍首相の好戦的言動に危険を感じている。

海外で武力行使できる解釈改憲

そこで、9条「戦争と武力行使の永久放棄・戦力不保持と交戦権の否認」を念頭に解釈改憲について考えてみた。

自衛隊違憲論はさておき、現行の解釈では「我が国に対する急迫不正の侵略のある場合」に武力使用を認めているが(個別的自衛権)、海外で武力行使できる集団的自衛権の行使は「憲法の範囲を超えるもので、憲法上、許されない」と禁じている。長年にわたる国会論議の積み重ねの結果であり、歴代自民党政権もこれを踏襲して、「個別的自衛権の行使」と「専守防衛」の政策を定着させてきた。

今回の閣議決定では新しい武力行使の3要件を示し、「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から脅かされる明白な危険がある場合」に武力行使できるとした。現行解釈の大転換である。

時の政府の判断次第で「歯止め」なし

抽象的な表現だが、要は「密接な関係にある他国」というのは主に米国で、この他国を防衛するため、自衛隊が海外にまで出動して武力行使するもの。政府は「必要最小限の武力行使」「明確な歯止めをかけた」というが、国会論争でも、政府の想定問答集でも、例えば、「明白な危険」とはどんな状況なのかなど、あいまいさが目立つ。結局、「武力行使の要件に該当するかどうか、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断する」という。全て時の政府の判断次第というから、恣意的な拡大解釈への歯止めがなく、危険この上ない。

戦後69年、平和憲法で戦争しない日本をつくってきた。自衛隊創設以来60年を迎えたが、海外で人を殺し、殺されたこともない。9条が防波堤だった。今後、自衛隊が海外での戦争に参加すれば、犠牲者が出て隊員希望者も減るだろう。政府は「徴兵制」を否定しているが、将来、青年人口が減少する状況を考慮すれば、自衛隊維持のため、徴兵制は避けられないのではないか。戦争に巻き込まれないように、若者たちの決起を促したい。

もくじへ

もくじへ

シェイクスピア・ソネット集

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

今年はシェイクスピアの生誕450年である。文学座でも「シェイクスピア祭」が展開されている。8月のリーディングは小田島雄志訳の「ソネット集」と「ヘンリー五世」の2本(11日~14日、初日所見)であった。

注目したのは「ソネット集」であった。演出の靍田俊哉は「芝居仕立てでないシェイクスピアの詩を持ち込もうと思った。なぜなら、その詩の中にシェイクスピアの肉声が響いているように思えたからだ」と記している。たしかに、ソネットの朗読は聞いたことがなかった。ソネットとはイタリア語の「小さな歌」という意味で、「14行詩」、定型抒情詩といわれている。シェイクスピアは4・4・4・2行で、最後の2行には技巧的な押韻がほどこされている。

シェイクスピアは154篇のソネットを残している。今回は30篇程度で構成。語り手の「詩人」、そのパトロンの「美青年」、二人を誘惑する「ダーク・レディ」、そして、「ライバルの詩人」が登場する。出演は鬼頭典子と内藤裕志の2人。内藤は詩のボクシング並みの動きと抑揚のある読み方をしていた。それに対して、鬼頭はことばを大切にした精神的な落ち着きのある態度で応えていた。

「あなたをなにかにたとえるとしたら夏の一日でしょうか?/だがあなたはもっと美しく、もっとおだやかです。/手荒な風が五月の蕾をゆさぶったりして/夏のいのちはあまりにも短かくはかないのです」(1連目)「人々が息をするかぎり、その目が見うるかぎり、/この詩は生きてあなたにいのちを与え続けるでしょう。」(4連目)。

表現の豊穣さと精神の深さに酔わされた一夜となった。

もくじへ

永田浩三武蔵大学教授講演全文③

最近の企画で良かったと思うのは、認知症の方の行方不明の問題です。認知症になられると様々な日常生活の支障が現れます。そのなかで、長年住んだ、自分の家の周りが、分からなくなったりして、道に迷われることが起きてしまいました。

先日、名古屋高裁でひどい判決が出ました。JRの線路に出てしまった認知症の男性の方が亡くなられました。90歳を超えていました。お連れ合いの方に監督義務があったのに関わらず、そんなことが起きたので損害賠償が請求されて、それが認められるという判決が出ました。これはひどいじゃないか、と世の中なるのですが、その時に、認知症で行方不明が日本中でどのくらいあるのかということをNHKの社会部が中心になって徹底的に調べました。

分かってきたことは、東京都の場合、警察に届けても、本人が行方不明になっていることについて、警察が過料に調べるということ基本的にしませんがスタンスなのです。しかも、聞き取りはしますが、県の境を超えて広域に情報を収集しょうとはしない、収容されている老健施設だとか、老人病院などの情報は個人情報保護の観点から公にさらすということはなされないというなかで、5年、15年、17年、行方不明になって施設に保護されていても、その情報が外に出ないなかで、肉親と出会えないということがたくさん起きているということが、明らかになりました。

これはNHKスペシャルでも紹介されました。栃木県のある方、ニッポン放送の女性のアナウンサーをされていた方ですが、行方不明になられ、ご家族と別れ別れになられていたのが、番組がきっかけで再会をするということが実現しました。これは、警察や行政の情報がそれぞれ単独でしか存在せず、ネットワークが作られないなかで起きていた悲劇なわけですが、このくらいのことはNHKの底力としてはできるわけです。

本気になればいろんなことが出来るのです。にも、かかわらず、原発についても、秘密法についても、集団的自衛権についても、このことの問題点について、本気になって伝えるということが、怠っているというか、とても残念に思わざるを得ません。

私がNHK職員になった時に、認知症の方の行方不明の情報が私のところに届いたことがあります。私は当時、ハイビジョンの編集長でした。ハイビジョンの編集長はそれなりに偉いのです。つまり、放送局一個持っているほどの権限です。ただ、ハイビジョンは人捜しのメディアには相応しくないということで、一番、すぐ見つけてもらえるのは、TV、ラジオです。速報性ということではラジオが対応してくれるといいと思い、こういう服装の人が行方不明になっている、冬の寒空だから放置すると凍死の危険性があると、原稿は私が書いて、ラジオの編集部に駆け込んで、放送してほしいと言ったところ、現場の人たちは、即やりましょうと言ったのですが、念のため、ラジオのセンター長に相談しますよと言いました。その時にラジオの責任者は、そういう人捜しをNHKがやると日本中で人捜しをしてくれと依頼がくるから、そんな1ケースだけ特例はできないから放送はできない、と言われました。

その人は寒いなかで死んでしまうかもしれない、命にかかわることなのですぐ放送して下さい。NHKは「いのちのラジオ」と看板を掲げているじゃないですか、その看板に偽りがあるのでは、と詰め寄るのですが、その編集長は、「亡くなったら放送するから」と言いました。

ひどいと思いませんか、TBSに電話をかけて、同じ原稿をTBSに送り、放送してもらいました。そうするとわずか10分で、いまから放送しますとTBSの人は言ってくれました。ベタのニュースだと聞き逃してしまうから、それではダメでしょうと、デスクとアナウンサーの掛け合いコーナーがあるので、そこで情報を何度もキャッチボールをして、伝えますから、それでいいですかと、家族はさぞお困りでしょうと言ったのです。

これが放送ではないでしょうか。そのように放送がなされました。その日の夕方、その方が見つかりました。これが、当たり前のことかと思います。

悔い改めたせいか分かりませんが、NHKニュースもそれなりに放送してくれるようになりましたけれども、自分の持っている力を発揮できていないことがいまのNHKではないかと思うのです。

私がなぜ、札付きになったかを少しお話します。2001年のことです。いまから13年前です。21世紀のスタートの年でした。私はクローズアップ現代の編成を続けることに疲れて、家族も犠牲にしました。

お父さんは帰ってこないものだと子供たちは思っているのです。運動会があっても、日曜日の午前は家に居られても、月曜日の放送があるので、午後には職場に行ってしまう生活でした。年始の番組を担当する場合は2日からは仕事でした。毎日、休みがない、夜中まで仕事、徹夜もある、その繰り返しでした。それにへばって、教育TVに移動させて下さいということで、ETV特集の班に移動します。クローズアップ現代に比べたら、少し自由な時間が出来てきました。

20世紀が終わるにあたって、いろんな形容詞が付きました。科学の世紀、経済の世紀、人権の世紀とかと言われますが、一番多いのは、戦争の世紀です。

今年は第一次世界大戦が始まって100年です。その10年前は日露戦争です。二つの世界大戦があった100年。この20世紀が終わらんとするときに、戦争の世紀をどう総括するのかということをETVでやろうとするわけですが、ちょうど世界を見渡せば、いろんな動きがあったのです。

南アフリカではネルソンマンデラをリーダーとして、アパルトヘイトの清算が始まっていました。隣人が隣人を迫害するということが続いて、その実態をとにかく明らかにして、国民的和解を促すという「真実和解委員会」が今も続いていますが、そんなことがありました。

それから、フランスにおいては、ナチス・ドイツに協力したヴィシー政権の問題点、アルジェリアの植民地から独立する際のフランスのとんでもない人権弾圧の問題なども問われていました。

人道に対する罪という、ニュルンベルク裁判で提起された一つの法概念ですが、これが戦争だけでなくて、さまざまに適用されるべきだとの議論が巻き起こって、この中で、慰安婦問題についても問われました。日本軍による人道に対する罪は時効というものがありません。

アジア太平洋地域の戦場において、アジアの女性たちが日本軍の性奴隷という形で人権の侵害を受けたわけですが、このことを巡って、1991年に、韓国の女性のキム・ハクスンさんが、初めて実名で名乗り出られたわけです。「私は日本軍の慰安婦として働きました」ということでした。これを受けて、日本政府は調査に入るわけです。1993年、当時の宮沢内閣、河野洋平官房長官が河野談話を発表します。あきらかに日本政府の責任があった、ということを認めて、慰安婦問題については永く語り継いでいく、ということを国際公約として約束をするのです。それが河野談話です。談話というのは、お茶のみ話の語感がありますが、条約とか共同宣言、共同声明の次くらいの外交的な約束です。日本政府は国際的に慰安婦問題に取り組んでいきますよと約束をしたのです。このことから、中高の歴史教科書に慰安婦のことについて、きちっと記述がされることになっていくのですが、教科書に反映されるのは96年です。全部の中学校の歴史教科書に慰安婦についてのきちんととした記述がなされるようになりました。当たり前のことです。永く語り継いでいきますと、約束したことですから。

ところが、96年の教科書が出た直後から、自民党を中心とした若手議員の会というのが、教科書記述を改めるようにと、運動を始めていきます。このリーダーが中川昭一さん。事務局長は安倍晋三さん。古屋圭司さん、いまの拉致問題担当相、高市早苗さん、渡辺喜美さんら、いろんな方々が名を連ねていました。教科書を改めていく若手議員の会に100人を超す方々が、南京と慰安婦の二つの問題を教科書から無くしていく運動を始めるのです。そういうことが、90年代の後半に盛り上がっていたというのが、時代背景としてあります。(講演は6月14日)

もくじへ

春原節子(山口在住)

69年前の8月15日、私は国民学校の3年生でした。玉音放送を聞いていた大人は泣き、母も泣いていました。暫くして戦争が終わったと教えられました。空襲で逃げなくて

もいいんだ、お父さんが戦争から帰って来るんだという喜びが湧き上がってきました。

昭和19年1月、父の出征後、母と二人の妹と中野区から縁故を頼って、今の飯能市原市場へ疎開しました。

父が都の職員だったので手当が多少あったでしょうが、食料はなく、母は頼まれた洋裁や編み物をしていました。母が編んだセーターの両袖口のゴム編みは私がやり、その代わりに野菜や食料を頂いたのです。

「欲しがりません勝つまでは」「ぜいたくは敵だ」の風潮も防火訓練も、東京と比べるとまだのんびりしていて、川や山での遊び、桑の実や道端の「いたどり」を取って食べたりの楽しみもありました。学校で授業の合間にどんぐり拾いもし、粉にして食料にするのだと聞きました。

19年8月13日、妹の千鶴子が死にました。百日咳でまだ2歳でした。じゃが芋の塩ゆでとトマトが大好きでした。今、熟れたトマトを見ると妹を思い、戦争の悲しさつらさがこみあげてきます。

空襲や原爆で生きたまま焼かれて死んで逝った人たち、どんなに苦しかったことか。赤紙一枚で徴兵され、行軍々々の日々を送った父が、終戦後帰国した後「明るい電灯の下にこそ平和がある」と残した言葉です。

敗戦の反省から憲法が制定されましたが、今、日本は集団的自衛権容認の道を進みはじめています。戦争体験者が少なくなっている現在、憲法が大切、平和に人間らしく生きたい、という人の輪を強く大きくしなければなりません。それを痛感する八月です。

もくじへ

加藤睦子(合唱団ききゅう)

皆さんは「私を褒めてください」と云う歌をご存知ですか。

脚本家のジェームスミ木さんが詞を作り、シンガーソングライターのきたがわてつさんが作曲したものです。

今の状況にぴったりの曲なので、その一節をご紹介したいと思います。

この世に生まれて67年/脇目も振らずに働きました

あれから日本は戦争を/一度も起こしておりません

あれから日本は外国人を/一人も殺しておりません

なんて素敵な国際貢献/どうか私を褒めてください

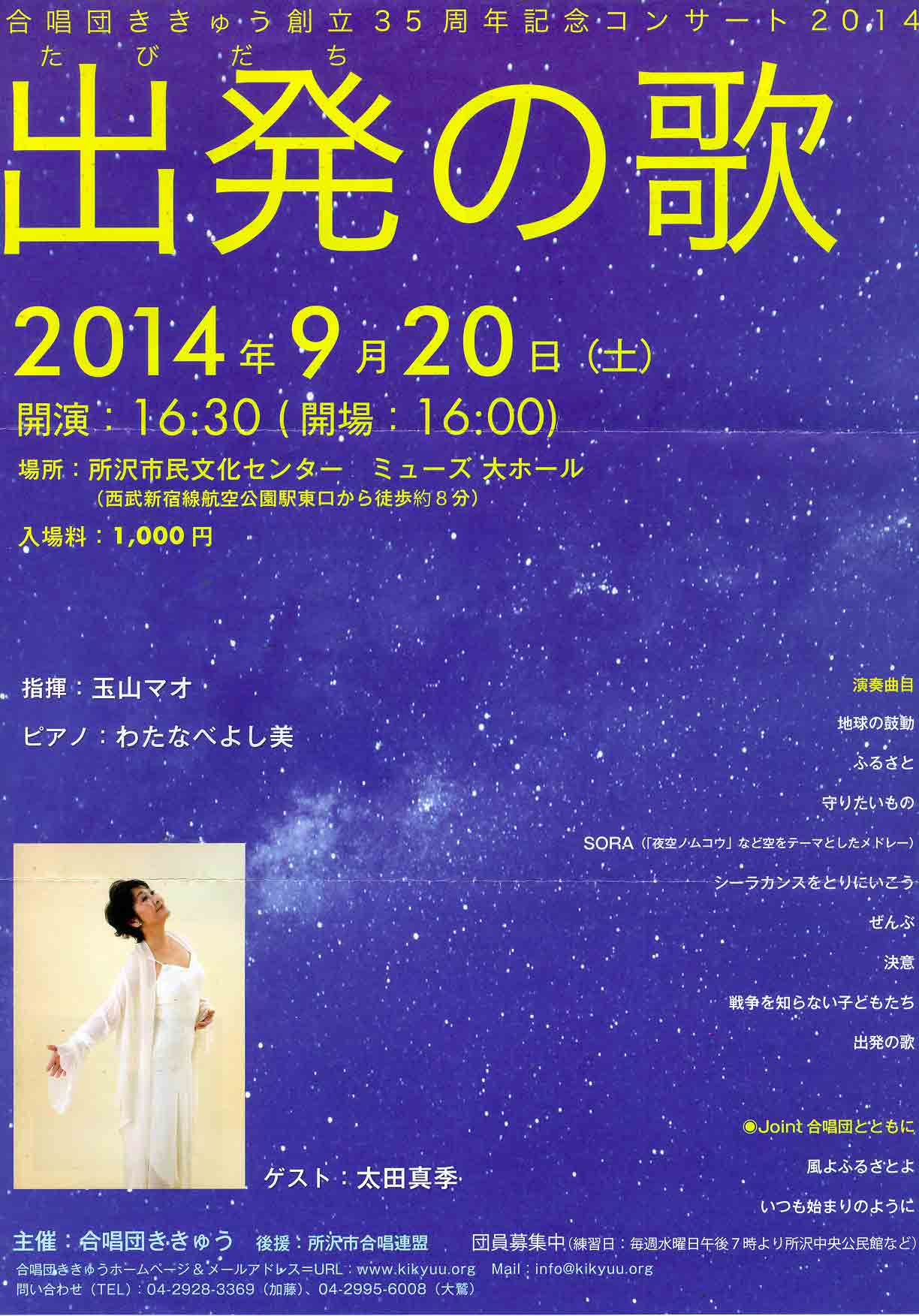

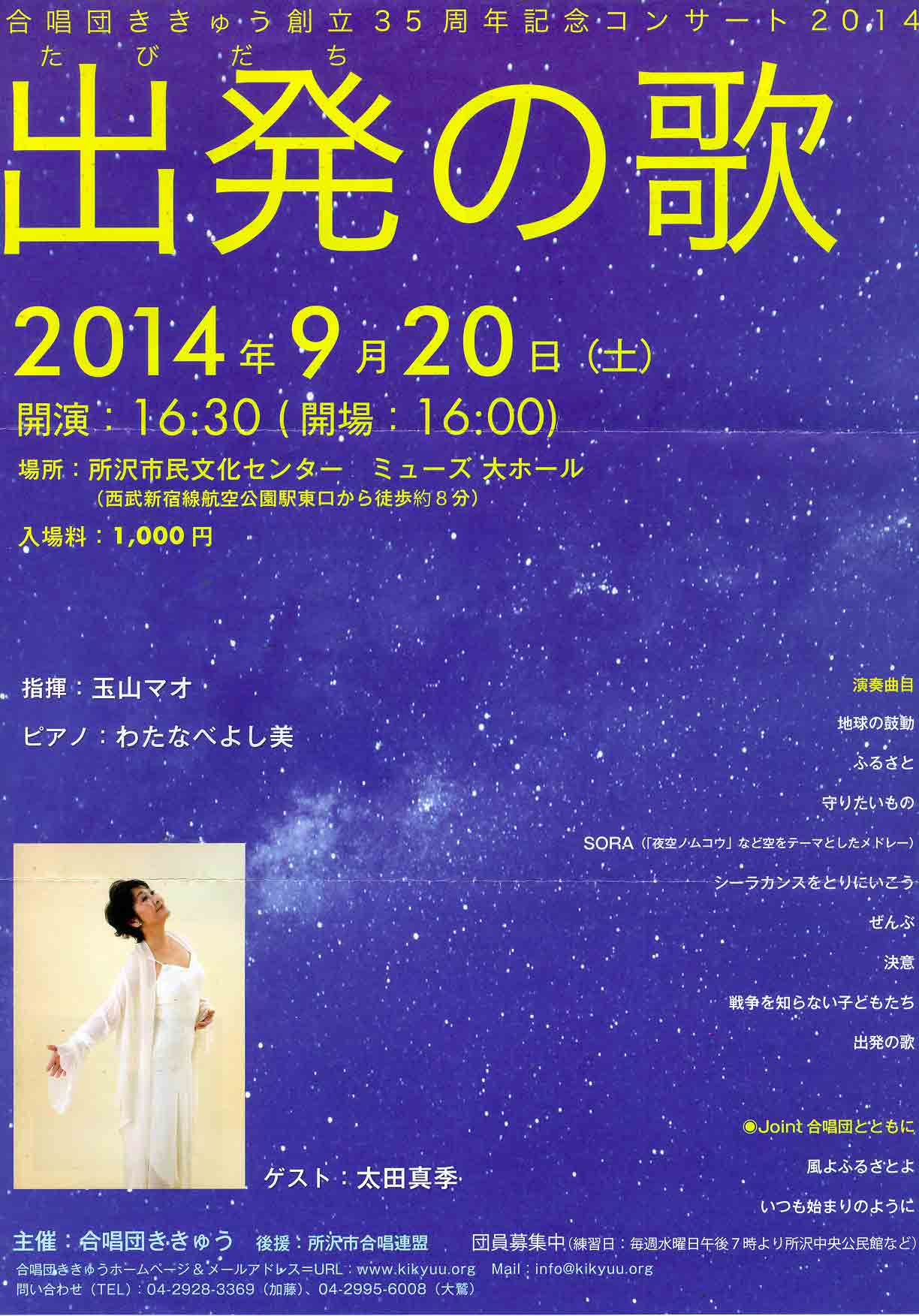

さて私たち「合唱団ききゅう」は、「うたごえは平和の力」をモットーに35年前に、弁護士の加藤雅友さん等の呼びかけで産声をあげました。

その後、様々な困難や苦労にぶつかりながらも、所沢に平和のうたごえを絶やす事なく今日に至っています。

そして、その集大成ともいえる創立35周年記念コンサート「出発の歌」が9月20日の6時30分から、所沢ミューズの大ホールで開かれます。

とくに今回は、山形在住の詩人が書いた「風よふるさとよ」を80名の大合唱で聞いていただきます。

人災とも云うべき原発の事故で、帰りたくても帰れない。そんな辛く悲しい想いをしている人たち。政治から見捨てられ、ただ静かに怒りの炎を燃やす人々。私たちはそんな人達の気持ちをこの歌に託します。どうか皆さんもこの思いを感じてください。

この世に生まれて六七年/私はまだまだ役に立ちます

百年私が生きたなら/世界はきっと気づくでしょう

日本の憲法第九条が/みんなの夢であることを

どうか私を守ってください/お払い箱にしないでください

ところが現実はどうでしょうか。安倍内閣は憲法第九条を褒める事はせず、お払い箱にしようと躍起になっています。

こんな時だからこそ、この歌を覚えて平和への武器にして下さい。しかし戦士にも休息は必要です、皆さんも是非コンサートに足を運んでいだたき、心も身体も休めて下さい。

チケットは、04・2928・3369(加藤)までご連絡下さい。

もくじへ

「九条の会」は7月5日に開いた「安倍内閣の改憲暴走阻止をめざす交流・懇談会」で、「7月5日のよびかけ人アピール」の具体化に向けて1O月を全国続一月間として大運動を展開することを決めた。

「よびかけ人アピール」

集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、いまこそ主権者の声を全国の草の根から

安倍晋三内閣は7月1日、多くの国民の反対の声を押し切って、集団的自衛権行使を容認する新たな憲法解釈の閣議決定を強行しました。憲法9条の下では集団的自衛権の行使は許されないとする政府の憲法解釈は、60年以上にわたって積み重ねられ、国会答弁などを通じて国民に示されてきたものです。これを一内閣の考えでくつがえすことは、まさに立憲主義破壊の暴挙です。

集団的自衛権による武力行使は限定的なものとの政府の説明とは反対に、閣議決定の内容は際限なく武力行使が拡大できるものとなっています。国連安全保障理事会の決定にもとづいておこなわれる軍事行動への参加も明示的には否定されてはいません。自衛隊は海外で武力行使しないという原則がくつがえされ、自衛隊員が海外で殺し殺されることになります。

「戦争をしない、軍隊をもたない」と定め、国の安全と生命・自由・幸福追求の国民の権利は徹底した平和外交によって守るとした憲法9条を根底から破壊するものです。

安倍内閣は今回の閣議決定を基礎に、自衛隊法、周辺事態法やPKO法など関連する法律の「改正」をおこない、日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の再改定によって日本を「戦争する国」にしようとしています。

今こそ、私たちは主権者として、集団的自衛権行使容認の閣議決定に対して、きっぱりと「NO」の意思を示し、「戦争する国づくりは許さない」との声を全国の草の根からあげるときです。全国のすべての「九条の会」が、その先頭にたって、創意と工夫をこらした多様な行動に立ちあがることを呼びかけます。

2014年7月5日

九条の会

もくじへ

●早乙女勝元さんが「わが母の歴史」を刊行

貧しさにもめげず、明治、大正、昭和を楽天的に生き抜いた、早乙女勝元さんの母、おりんさんの人生をとおして、激動の近現代史の断面が甦る。

46判164頁、本体1600円(祝別)。

〒198-0022東京都青梅市藤橋2-524-14 青嵐舎 TEL 0120-412-047

●会員が「カジノ狂騒曲」を上梓

山口在住の竹腰将弘さん(ジャーナリスト・会員)が、小松公正さんと共著で「カジノ狂騒曲」を新日本出版社から上梓した。

第1章「ギャンブル大国=日本」にカジノ?、第6章カジノ狂騒曲を奏でる人々と、踊る人々。

カジノ法案は13年12月、自民、維新、生活の党と無所属議員によって議員立法として衆議院に提出。この後には、共産党、社民党以外のすべての政党から200人以上の議員が参加する「国際観光産業振興議員連盟」が控えている。

「被災地にカジノ」まで言う推進派の狙いは。自民党の方針でも「依存症は必ず出る」と指摘している。「カジノ」の問題点を探る。本体1400円(祝別)

もくじへ

トップページへ