�@�֎��P�O�S���@�i2014�N10���R1�����s�j

�^�؛��F�i����������̉���ǒ��j

�@�������̈Ȍ�R�N�V�������o�ĂȂ����n�����̎��Ԃ́A�܂��{�i�I�ȕ����̒i�K�Ƃ͂ƂĂ������Ȃ��ɂ���܂��B����������A�S���I�ɂ͕����͉����Ƃ���̖��Ǝ��ꂪ���ŁA���̊Ԍ����ʂ��Đ��{�͓��ʂ���F����������̍ĉғ��Ɍ����������ɗ]�O������܂���B�����ɂ͖��邢�����ւ̒Ɖ����������҂���Ă���悤�ł��B����ȏ̒��ŁA�����͎��̌㏉�߂Ă̒m���I�����{����ɍT���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B

�@�����}�{���́A���łɌ��A�����肵�I���������J�n���Ă��������A���N�̈�A�̒m���I�ł̘A�s������A�Œᕉ�����`�͎�肽���Ȃ��Ƃ�������狭���Ɉ�������~���A���m���̐ՖڂƖڂ������ւ̑���������܂������ɐ������悤�ł��B

�@����A�u�݂�ȂŐV���������������v�͊��ɗ���₳��Ă�����҂̒�����A�����̖��Ɛ����E���Ƃ����A�����[���������咣��������u���各�E����v���Ƃ�\�����܂����B�ŏI�I�ȋ��菊�ƂȂ����̂́u�����̗���ɗ����č��Ɠ��d�ɂ͂�������̂�������v�l�����Ɣ��f�������Ƃ��傫�������悤�ł��B

�@�������̈Ȍ㕟���ł́A�����P�O��邷�ׂĂ̌��q�F�̔p�F�ƌ����ɗ���Ȃ����y�Â�����u�I�[�������v�̐��Ƃ��č��グ�A�����̓O��Ǝ���Q�ɑ��锅�������Ɠ��d�ɗv�����邱�ƂɑS�͂������Ă��܂����B

�@�������A���̂悤�Ȍ����^������b�ɂ��āA���̕K�R�I���W�Ƃ��Č��m���I�����g�ގ��ɂ��Ȃ炸�����\���ł͂Ȃ������ʂ̂��������Ƃ����Ȃ��ׂ��_�Ƃ��Ďw�E�ł��邩�Ǝv���܂��B

�@���̓_�Ɋ֘A���Č����A�P�P���ɍs���鉫�ꌧ�m���I����w�Ԃׂ��_���傫���ƍl���Ă��܂��B����̋]��������I�ɕn�����Ћ��̒n���ɉ����t���āA�Ō�́u���ځv�Ƌ����Ŗ����������Ă����B���̂悤�Ȃ����̓T�^������т��āu��n�v�������t����ꑱ���Ă�������ł��B���̂R�`�S�N�̕������o�����Ă������ԂƂ����̓_�ɋ��ʐ�������܂��B

�@����܂łU�O�N�ȏ�ɂ킽���ē����Ă�������̔S�苭�������̌o������\���Ɋw��ŁA���������ꂩ�璷�������ł��낤�����ɍ��𐘂��Ď��g��ł����˂ƍl���Ă��܂��B

�@���n�ł̎����I�ȓ��������ɂ��Ȃ��Ȃ�����A���̏�ł���ɑS���̐��_�ɉ����L�������I�ȉ^���ɂ��Ă������Ƃ��J�M�ƂȂ锤�ł��B���ɂ����܂��傤�B�i�P�S�E�P�O�E�P�W�j�i������w���_�����j

��������

����m���I

����F�i�i�u��v���b�l�j

�@����ɂ���F�l���u�P�O���Q�Q���̗����V��ɌÌ����g����̋L�����ڂ��Ă����v�ƒm�点�Ă���܂����B���o���́u���{���j�]���_�v�Ƃ���A�u���@����{�ɍ��̓��{���Ƃ炵�Ă݂�Ɗ�n���S�Ȃǂ���ׂ��p�łȂ����V�O�N�߂�������ɉ��������Ă���B���̓����ɂ͉���̖��^���������Ă���Ɠ����ɁA���{�̗��j�̓]���E���W�ɂ��Ȃ���v�Ƃ���܂����B���{�����ɂƂ��āA����̒m���I�Ŏ�����₪�j�ꂽ�Ƃ��̏Ռ��͎��ꌧ�m���I�̔s�k���͑傫���A�\���Ɏ��~�߂�������ꌂ�ƂȂ邾�낤�Ǝv���Ă��܂������A���{�̓����̓]���_�ƌ����鉫��ł̓����ɑ���v���̐[���A��NJ����������܂����B

�@�������̑I�������\�ɂȂ�A�����ɂ́u�������v�Œc�����A�������i����g���ĐV��n�͑��点�Ȃ��Ƃ̌ł����ӂ�����܂����B��n���݂ƈ����ւ��̌o�ϐU����͏����ɑ傫�ȉЍ����c���Ƃ�����������A��������̓����́A�����Ĉ��|�I�����̌����̈�v�����v���̒Nj��̓��B�_�Ƃ��đł��o����Ă����̂��Ǝv���܂����B

�@���ہA���̂��ꂢ�ȕӖ�Â̊C���g���b�N�R�T�O���䕪�̓y���Ŗ��߁A���ꂩ��Q�O�N��Ɋ�n���ł���Ƃ����l���́A�Q�P���I�ɐ��E�����߂镽�a�̕����ɋt�s���A�ꕔ���ׂ��̐l�����������ꎞ��Ԃ����̂��̂ł����������Ƃ́A�N�������邱�Ƃł��B

�@���A���̊�n���݂Ɉ��{���������z���Ă���̂́A�����}�̌��Ƃ����钇��^���m���̑I���x��������܂��B����^���́u��a�̑I���Ƃ����̂͂����Ȗʂ�����A���V�Ԃ������Ȃ�������Ă�����̂��Ƃ������Ƃ��I�����B��n�̉ߏd���S�̒��ŕӖ�ÂɈڂ�Ƃ������ƂɁA�����������đ�^���Ƃ����܂łɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�v�ƌ����A�Ӗ�Èړ]�𐄐i����l���������܂����B

�@�����}�͂Ȃ�ӂ�\��ʑI������n�߂Ă���ƕ����܂��B����s���I�̎�����n�ƈ����ւ��́u�ꊇ��t���v���A�T�O�O���~�̋�����������܂����B

�����������ƕ��

�@�I������͉���̏����ւ̑��ʓI�ȓ��e�����荞�܂�Ă��܂����A��n�̑I���͂��̒��S���ł��B�Ȃ�Ƃ��Ă��A�������ɏ����Ă��炢�����A�����������A�����ē��{�̖��邢�W�]���J�������A���̎v���������������܂��B

�@����Œm���I�ɘA�т������Ɏ��g�݂܂����B�i����Ɓu����Ƃ������������v�u����ɂ͍s���Ȃ����v�ƕ���ɐϋɓI�ɉ����Ă���܂��B�Q�O�P�O�N���疈�N�̂悤�Ɂu��n�͂���Ȃ�����ƘA�т�����s�ψ���v��g�D���A���N�̂悤�ɏW����s���Ă��܂������A����قǂ̔����͍��܂łɂȂ��������̂ł��B���ꂾ���A���{�����̖\���ɕs���Ɠ{��������A���������Ȃ���Ƃ����C��������l��l�̋��̒��ɒ~�ς���Ă���̂������܂��B��������A�V���ȗ͂�������Ă��܂��B

��������

��������

�Ǐ��̏H�ɁA���̈����

��ؑ��Y�i���l�E�������C�^�[�@���V��ݏZ�j

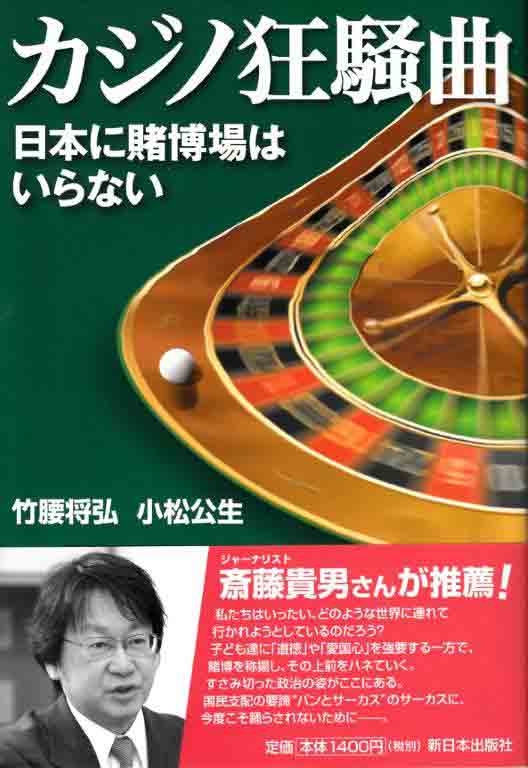

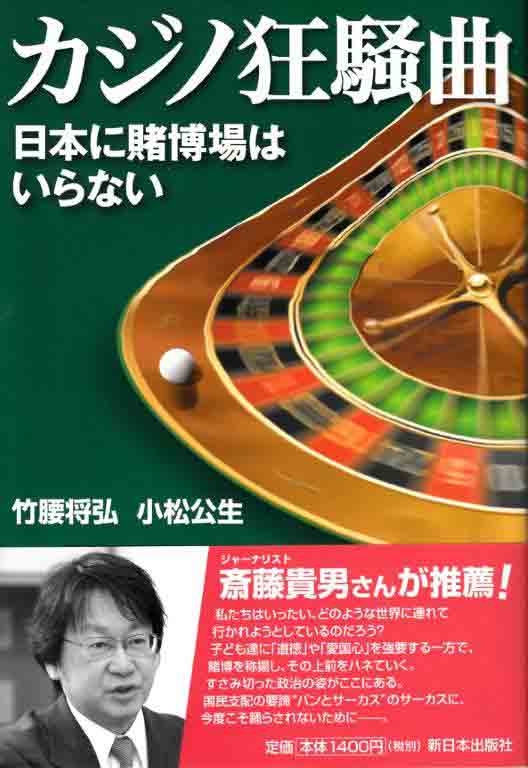

�@�Ǐ��̏H�ł���B����́A�������߂̐V���������グ�邱�Ƃɂ����B���̈���Ƃ͏��c���Y�u���w���Ђ����̌����Ƃx�i�V���{�o�ŎЁE�P�S�O�O�~�j�ł���B

�@�{���̑тɂ́u�W�F�N�X�s�A�̖ڂ���ēǂ݉����V�������Ђ����_�v�Ə�����Ă���B���̂��Ƃ̂Ƃ���A�V�F�C�N�X�s�A�̑S��i�̖|��̈̋Ƃ𐬂����������҂����ɁA���Ђ����̌��ɂ��Ă��A�S��i���������ꂩ��ڍׂɓǂ݉�����Ă����̂ł���B���̓W�J�����ɖʔ����B���Ђ����ƃV�F�C�N�X�s�A�ƕM�҂Ƃ����R�l�̎��_�A�v�z��������ʂݏo���Ă���Ƃ�����B

�@�u�����Ƃv�Ƃ����̕����畑��͂��邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ͕����Ȃ��Ƃł͂Ȃ��Ǝv���B�u�����ƂƂ����̂́A����͓o��l���i�����j���Ƃ����ĕs���葽���i�̊ϋq�j�ɂ��`���܂��B�o��l���������ꂽ�Ō���������b���̉��������A�ꖡ�̉s�����ƂƂȂ�܂��v�Ƃ��������ɁA�u���Ƃɓ`�B�͂ƃG�l���M�[���K�v�v�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�u�������Z�v�Ƃ������䂪����B�Ӗڂ̌��Z�␙�̎s�A�Ղ̎s�ȂLj��}�̕���B�n�l��̌��������āu�������ŋ���������̂��v�Ɗ��������L��������B�u���ŕ����A���ɋ������ƂƂ����̂́A��������Č��ꂩ��o�Ă����ɂ܂��h�V���ƁA���̋������c���Ă���̂��������肷��B���ꂪ�ŋ��̖�����ӁA�ŋ��̂���ӂ̂����Ă�����ʂł��v�Ǝw�E�����Ɣ[���͂����B

�@����͈��ɉ߂��Ȃ��B�u���{�l�̂ւ��v����u�g�ȋs�E�v�܂ŁA���Ђ������̂���ӂ̑�햆�����킦��̂��i�ʂȖ��͂ł���B

��������

�R�{�B�v�i�֕�ݏZ�@���o�ŎЋΖ��j

�@�u���{�́A���E�ň�Ԋ�Ƃ����₷�������߂����܂��v�B����ɂ�������{�̏��M�\�������ł���B�_�ˑ�w���_�����̓�{��������́A���������s�݂́g�A�x�m�~�N�X�h��ᔻ���������w���{�����̖��H�x�ŁA�u�����ł͂Ȃ��A��Ƃ��c�ƌ���������哝�̂��Í����������Ă������낤���c���ꂪ��������ƁA���{�͐��E�ň�ԘJ���҂������ɂ������ɂȂ��Ă��܂��v�Ƃׂ̂Ă���B

���g�n���̃A�����J

�@�܂��W���[�i���X�g�̒疢�ʂ���́A�A�����J�̂����镪��ł݂���g�����Ɗ�Ƃ������������ԁh���ڍׂɃ��|�[�g�����w�n���卑�A�����J�E�R����x�̊����҂ŁA�u�|�X�g���{��`�̐V�����g�g�݁A�R�[�|���e�B�Y���i�����Ɗ�Ƃ̖�����`�j�ɂق��Ȃ�Ȃ��v�Ǝw�E���Ă���B�킸�P�X���̍�����b�����s�����W�c�I���q���̍s�g�e�F�B�e�G�Ș_���Ő��}�Ɋt�c���肵���w�i�ɁA�����`�Ƃ͖����̃R�[�|���e�B�Y��������B���̂��Ƃ��u�X���̉�v�����ǎ����ł���ꋴ��w���_�����̓n�ӎ�����̌����ƁA�W���[�i���X�g�̍֓��M�j����̒����w�푈�̂ł��鍑�ցx���Q�l�ɁA�ȉ��l���Ă݂�B

�@��킪�I�������X�O�N��̏��߁A�A�����J�́u���E�̌x�@���v�Ƃ��Ė������������B���̖ړI�́A�O���[�o����Ƃ̌��v�m�ۂ̂��߂Ɉ��|�I�ȌR���͂ŊC�O�s��̒����ێ����͂��邱�Ƃ������B

�@�����̃O���[�o����Ƃ����߂�A���E�̂ǂ��ł��낤�ƃA�����J�̐N�̌������ꂽ�B���������A�����J�̐��E�헪�ւ́g�s���]�h�Ɓg�����݁h�̖\�����X�E�P�P���������e���Ƃ�����B

�@�������Ő푈�ɓ˓������A�����J�́A���z�̐��ɂ���œI�ȍ����j�]�ƍ����̉}��C�������E��������B

���{��`�̏I���ł�

�@�O�ʂ͒��卑�������ʂ͖��g�n�w�̃A�����J����A�u�J�l�����łȂ��A�Ƃ��Ɋ������������v�Ƃ����v������i�Ƌ��܂�B

�@��Ƃ̃O���[�o�����������߂���E�̓A�����J�̗v�����ł����A���܂ł��܂�M�S�ł͂Ȃ������u���q���̊C�O�h���v�u�W�c�I���q���̍s�g�e�F�v�u���@�����v�Ȃǂ����X�ɐ������Ă����B�A�����J�ƍ��E�̗v���ɉ����A�����͐��͂��߂Đ��̃C���N�w���ׂP���l�̗��C�q�������u�C�O�h���v�����B

�@���{�����́A����ɂ�����ŏW�c�I���q���̍s�g�e�F�����s���A����A�o�O������������A�n�c�`�̌R������ł̎g�p��F�߁A�搧�U���ł���R���͂̑������͂���A�K�C�h���C���ɖ��L����ČR�x���𐢊E�K�͂ǂ��납�F����Ԃɂ܂ōL����B�����Ă��̐�Ɂu���@�����v��{�i�������悤�Ƃ��Ă���B

�@�����́u���E�ň�Ԋ�Ƃ����₷�����v���߂������{�����̃R�[�|���e�B�Y������h�����Ă���A���̍���ɂ́A�����̂Ȃ��M�ɂ������o�ϐ��������`�̍��Ɗς�����B

�@�P���̐V�������ܔ���Ă���B�u���{��`�̎������߂Â��Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ƃ��������o���ł͂��܂鐅��a�v���w���{��`�̏I���Ɨ��j�̊�@�x�ł���B

��������

���喾�i�������|�[�g�ҏW���j

�@�Q�O�P�S�N�V���P���A���{���t�͎����I�Ɍ��@�X���݂ɂ���A�W�c�I���q���̍s�g��e�F����t�c������s�����B���̗��j�I�u�\���v���e���r�͂ǂ��`�������A������̃j���[�X�ԑg��U��Ԃ�B

�@�܂��͂m�g�j�w�j���[�X�E�I�b�`�X�x�B�ԑg�`�������Q�R���̓��W�������B���S�ɂȂ����͓̂��{�̈��S�ۏᐭ��̗��j�����ǂ�R�[�i�[���������A���ۓ����Ȃǎs�����x���̓����ɂ͂܂������G�ꂸ���܂��B��c��T�E�����t�@���ǒ��{���t�c����ɔ��̗���ŒZ���C���^�r���[�ɉ������ق��́A����̊t�c������莋����ӌ��͕��Ȃ������B

�@�X�^�W�I�o�������������L�҂��z�L���X�^�[�́u��莋���Ă���̂͒����E�؍������v�u�����̗������Ȃ��Ȃ��ǂ����Ă��Ȃ��v�ȂǂƁA�܂�Ő��{�̌������Ă���悤�B�u���a���@�v�Ƃ����P��͈�x��������Ȃ������B

�@����A�����̃j���[�X�ԑg�́A�t�c����ɋ^���悷����ڗ������B

�@���{�e���r�n�u�m�d�v�r�y�d�q�n�v�ł͂P�T�����x�A�����M���L���X�^�[�ɂ����{�ւ̒P�ƃC���^�r���[�����S�������B�����L���X�^�[�͈��{�ɑ��āu�V�O�v���ɊY�����邩�ǂ��������₵�Ă���̂ł����āA�i����l���j�����邩�ǂ����̖��łȂ��v�ȂǂƐH����������̂́A���{�́u�������������Ƃ�������Ă���v�ȂǂƂ��킵�Ă����B�P�ƃC���^�r���[�Ƃ�����@�̎�_���o���`���B

�@�s�a�r�n�u�m�d�v�r�Q�R�v�ł͖�Q�R���B���@�O�̍R�c�f���̗l�q��A�m���t�B�N�V������Ƃ̔����ꗘ�E�V�n�v�}�����Ɋ݈䐬�i�L���X�^�[������C���^�r���[���ē`�����B�݈䎁�̓X�^�W�I�Łu�t�c����̓P������肢�������v�ƒ��߂��������B

�@�e���r�����n�u�X�e�[�V�����v�͂R�W���A�ԑg�̖��̎��Ԃ��g�����B���@�O�̒��p�f���Ŕԑg���J�n���āA�u�t�c���蔽�v�̎s���̐����p�œ`�����B�ԑg���ŁA���@�O�̍R�c�f���̉f���͌v����g��ꂽ�B���@�w�҂̏��ѐ߁E�c���`�m��w���_�����̓C���^�r���[�ɉ����āu�ō����͎҂��@������Ȃ�A����́w�l�̎x�z�x����Ȃ��ł����v�ƌ������ᔻ�B

�@�e�n�̐l�X�̔����ł́A���������̉��ݏZ��Ő�������l���u���݂̂��ƂŐ���t�ŁA��̂��Ƃ������Ă��킩��Ȃ��v�Ɠ����Ă������Ƃ���ۂɎc�����B

�@�W�c�I���q���s�g�ɂ���đO���ɗ�������邱�ƂɂȂ鎩�q�����̓����C���^�r���[������A�u�s���s���h���h���Ői�߂��Ă����̂��|���v�Ȃǂƕs�������ɂ��Ă����B

��������

�|�����O�i�u����Ԃ�v�Ԋ��L�ҁj

�@�J�W�m�Ƃ����Ă��A�����̐l�̓s���Ƃ��Ȃ���������܂���B�C�O���s�ŁA���X�x�K�X��}�J�I�A�؍��̃J�W�m�����������Ƃ��������܂�ɂ��邭�炢�ł��傤���B

�@�J�W�m�́A���[���b�g��o�J���A�X���b�g�}�V�[���Ȃǂ̃Q�[����q���̑ΏۂƂ��A�قږ������̋��z�̋�����u�̏����ł��Ƃ肷��A�ł��ˍK�S�i�v�������Ȃ����v�����҂���C�����j���h�����A�l���̂߂肱�܂���q����ł��B

�@�Y�@�œq�����ւ��Ă�����{�ł�����A���R�Ȃ���J�W�m�̊J�݂͋�����Ă��܂���B

�Ƃ��낪�C�O�ɂ����Ȃ��J�W�m���A���̓��{�ł����@�����A�㗤�����悤�Ƃ�������������܂��B

�@�J�W�m�����i�@�āi���蕡���ό��{���̐������i�@�āj�͍�N�P�Q���T���A����ɒ�o����A���x�̗Վ�����Ő������˂���Ă��܂��B���̓����������߂Ă���̂́A���{���Y�}�ƎЖ��}�ȊO�̂��ׂĂ̐��}�i�����A����A�ېV�A�����A������A�����A�݂�ȁA�����Ȃǁj�̍���c���Q�O�O�l�ȏオ�Q������J�W�m�c�A�i���ۊό��Y�ƐU���c���A���j�ł��B

�@�J�W�m�c�A�̊������ł���≮�B�����}�O�@�c���́u�q���D���̍���c�������{�ŗV�ԏꏊ�����낤�ƌ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B���͔��Ō��������A����q���Ă���̂͐����������B���{�̐����헪�̈�Ƃ��ĕK�v�Ȏ{�݂��Ƃ����Ă���v�Ɛ������Ă��܂��B

�@�o�ϐ����̂��߂̃J�W�m�c�B�O������x�T�w�̊ό��q���Ăэ��݂����𗎂Ƃ��Ă��炢�A�ό��ƒn��o�ς������������A�ٗp��Ŏ���������Ƃ����킯�ł��B

�@���{�W�O�͂T���R�O���A�K���̃V���K�|�[���ŃJ�W�m�{�݂����@���A�J�W�m�́u���{�̐����헪�̖ڋʂɂȂ肤��v�Ƃׂ̂܂����B�݂�����J�W�m���ւ́g���U����h���Ƃ߁A�@�Đ����ɖ�N�ɂȂ��Ă��܂��B

�@���{�̐��E�ł͉ߋ��\�N�ȏ�ɂ킽���ăJ�W�m���ւ̓���������܂������A�Ƃ��̐�������������قǃJ�W�m�ɑO�̂߂�̎p�����Ƃ������Ƃ͂���܂���B

�@���{�͌Y�@�œq�����ւ��鍑�ł����A�����ɂ́A���n�E���ւȂǂ̌��c�q���A�p�`���R�E�p�`�X���̖����ŁA���E�L���́u�M�����u���卑�v�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�e���̃M�����u���̎s��K�͂��������̂Ƃ��āA�M�����u���{�݂̑e���i����聁�q�����������z�̑��v�j���܂Ƃ߂����v������܂��B

�@���܁A�J�W�m���E��͂Q�O�O�U�N�ɕāE���X�x�K�X�����}�J�I�ŁA�N�ԂQ���U�W�O�O���~�ł��B

�[���ȃM�����u���ˑ���

�@���{�̓p�`���R�����ł��R���X�O�O�O���~�B�}�J�I�̃J�W�m���͂邩�ɏ���܂��B����Ɍ��c�q����������A���{�l�͈�N�ԂɂT���T�T�O�O���~�ȏ�̂�����q���ŕ����鐢�E�L���̃M�����u���卑�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�č��̓��X�x�K�X�̃J�W�m�����Ȃ�S�U�O�O���~�B�S�ĂɂX�O�O�ȏ゠��J�W�m�Ƌ��n��������T���~�ł��B�l�������{�̂Q�{������č����ǂ����Ȃ��قǁA���{�l�͓q���ɑ��z�̂����������Ă��܂��B���̌��ʂ́A���E�ɗႪ�Ȃ��قǔߎS�ŁA�[���Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��B

�@�u�M�����u���ˑ��ǁv��B�L�����u���w�̏Փ����}���ł����A�o�ϓI�A�Љ�I�A���_�I��肪�����Ă���ɂ�������炸�A��߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��a�C�ł��B�������̐g�̉������Ă��A�M�����u���Ŏ؋����d�ˁA�d����Ƒ����������l�A���̐l���x���邽�߂ɋꂵ��ł���l�̈�l���l�͂����Ɏv�������Ղ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�����J���Ȃ̌����ǂ���N�����ɍs�����傪����Ȓ��������ŁA���{�̐��l�̂S�E�W���i�j���W�E�W���A�����P�E�W���j�A���v�T�R�U���l�ɃM�����u���ˑ��ǂ̋^��������Ƃ������ʂ��łĂ��܂��B

�@���ꂪ�ǂ�قǂ����ւ�Ȃ��ƂȂ̂��́A���O���Ƃ̔�r�Ŗ����ł��B�������@�ōs��ꂽ�����ŁA���`�͂P�E�W���A�č��͂P�E�T�W���A�؍��͂P�E�W���ȂǁA�قƂ�ǂ̍����P�p�[�Z���g�O��ł�������܂���B

�@�k�C�������_�ی������Z���^�[�̓c�ӓ������͓��{�̈ˑ��ǗL�a���̍����ɂ��ć@�M�����u���̌��̓��퉻�A�T�����ȂǂŎ������肪�e�Ղł��邱�ƇB�����ւ̕��y��������Ă��܂��B���{���ǂ��ł��A���ł��q�����ł���p�`���R�E�p�`�X���Ƃ������E�ɂ���̂Ȃ����퉻�����q���{�݂̑��݂ɂ���āA���{�́u���E�ň��̃M�����u���ˑ��Ǒ卑�v�ƂȂ��Ă��܂��B

�@���̓��{�ɁA�ǂ����ăJ�W�m��V���ɏ㗤�����邱�Ƃ��������̂ł��傤���B���E�ł������x��Ă�����{�̃M�����u���ˑ��Ǒ�����̐ӔC�ŋ��͂ɐ����i�߁A�ꂵ��ł��鑽���̐l�Ɏ�������ׂ̂邱�Ƃ����A�挈�ł͂Ȃ��ł��傤���B

�N���ׂ���̂�

�@�J�W�m�c�A�́u�Q�O�Q�O�N�̓����I�����s�b�N�J�Â܂łɂP�`�R�J���A�ŏI�I�ɂ͍����P�O�J�����x�v�̃J�W�m�{�݂�����Ƃ����āA�e�n�̃J�W�m�U�v�^�������킹�Ă��܂��B�J�W�m�@�ẮA�J�W�m��ݒu��������u�n�������c�̂̐\���Ɋ�Â������F�肷��v�ƌ����g�g�݂ł�����A��������鎩���̂��Ȃ���͂��܂�܂���B

�@���̂��߁A��������n�������̂��������݂Ȃ���A���H��c����n��o�ς̗L�͎ҁA�֘A�ƊE�A���{�i�o�ŋ��z�̗��v�������悤�Ƃ��Ă���C�O�̃J�W�m��ƂȂǂ���̂ɂȂ��āA�J�W�m�U�v�^�����`�Â����Ă��܂��B

�@�l�̕s�K��O��ɁA�u�傫�Ȍo�ό��ʂ�����v�ƌ������J�W�m���i�h�̎咣�́A�L�������̊Ԃł̋c�_�ɑς�����̂ł͂���܂���B�˂炢�́A�������J�W�m�̊댯���ɋC�t���ʂ����ɑ�Q�ĂŖ@�Ă�ʂ��Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B

�@���{������U�v�����́A���{�i�o��_���C�O�̃J�W�m���{�A�����ڂ�����҂���֘A�ƊE�Ȃǂ̐��i�h����c�ƂȂ��ėx��u�J�W�m�����ȁv���ߔM���Ă��܂��B�������́A�J�W�m�@�Ăɂ��A�J�W�m�U�v�ɂ�������傫�Ȑ��_���A�n�悩��L���Ă����K�v������܂��B

�u�J�W�m�����ȁv

�M�҂��u�J�W�m�����ȁv��������������Ƌ����ŐV���{�o�ŎЂ���㈲���܂����B�{�̂P�S�O�O�~�i�j�ʁj�B�@090-7815-4902�@�����܂�

��������

�����R���Z�p�������i�o�ˁj��K�˂�

�@�S���Ԃ̔��B�Ɨp�n�擾���e�ՂȂ��Ƃ���A��O�̑����E������͈��R���s�s�ł����B��ʌ��암�ɂ͏����s��A���R�q��m���w�Z�i�����Ԋ�n�j������A���������E������ɂ͒�����s�@�������쏊�A�����q������A�������R�Z�p�������i���w�|��w�L�����p�X�j�A�Ȃǂ̌R�W�{�݂�����܂����B���̈�ɗ��R���Z�p�������i��������w�L�����p�X�j������܂��B

�u�閧��i�d���j�v�̌���

�@�P�T���A�u��v�̊�n�v���W�F�N�g�͏��a�ψ���Ƌ��Âŗ��R���Z�p�������i�o�ˌ������j���P�Q�l�ŖK��܂����B

�@���s������̂قڒ����A���c�}�����u�V���w����o�X�łP�T���̏������u�̏�ɁA������w���c�Z�ɂ̃L�����p�X���L�����Ă��܂��B

�@���H�w���A�_�w���̊w���œ��키���̏ꏊ�ɂ��āA���R���Z�p�������i�o�ˌ������j������܂����B�V���������ؑ��������z�̍H���q�ɂ͕���̊댯�������邽�߁A�����̂R�U�������\�Ȍ���A�����ɍ��t���̐ݔ��͂��̂܂c���A��������E�����E�Ɩ����펞���̎p�ɋ߂����̂Ƃ��ĕ�������Ă��܂����B

�@�P�X�R�V�N�i���a�P�Q�j�P�Q���A���R�Ȋw�������̊g���̂��߁u�o�ˎ�����v�Ƃ��ē��������̓X�^�[�g���܂����B�R�X�N�ɂ́u���R�Ȋw�������o�ˏo�����v�Ɩ��O��ς��A�S�R�N�ɂ́u���Z�p�������v�ƂȂ�܂��B�������A���̖��̂́A�n�}�͂������A���R�̖@�K�����ɂ��f�ڂ���Ă��܂���B���̌������ʼn�����������Ă����̂���m��ƁA���̗��R��������܂��B

�@�W������Ă��鎑���ɂ́A�����{�R���閧��̂��߂̕���E���ނ������E�J�����邽�߂ɐݒu�����������ŁA��ʂɂ͂��̑��݂�閧�ɂ��ꂽ�Ƃ���܂����B

�@�閧��Ƃ́A�h���i�X�p�C�h�~�j�E����i�X�p�C�����j�A�d���i�j��E�h�������E�ÎE�j�E��`�i�l�S�̗U���j�̂S�̗v�f���琬�藧���Ă��āA�푈�ɂ͕K���t��������̂ł��B�ŏ��́A�d�g����i��������E��������j�E�����@��E��`�@��i��������j�Ȃǂ��J������{�݂ł������A�R�X�N�ɑ啝�ɋ@�\���g�[����A�V���ɓŕ��E�E��������i��ɉƒ{���E��������A�A�����͂炷�ە���j�E�U�D�E�U���p�X�|�[�g�����Ȃǂ��s���܂����B�S�Q�N�ɂ͕��D���e�i�Ӎ�����j�̊J�����s���܂����B�Ő����ɂ́A�~�n�P�P���A�����P�O�O���]�A�Z�p���Z�E�Z�t�E�Z��Ȃǂ̊��������Q�T�O���A��ʂ̌و��E�H���Ȃǂ����킹��Ƒ����P�O�O�O���ɒB�����K�͂Ȍ������ɂȂ�܂����B���A��ǂ̈����ɔ����A�S�T�N�ɂ͎傽��@�\�́A�ɓߒn���ɕ��U���A�����Ŕs����ނ����܂��B

�@���D���e��嗤�����̋U�D�����͂悭�m���Ă��܂����A�ÎE�p�̓ŕ�����E�_�j�g�������J�����܂����B�������̂���_�J���ɑ��āA�x����������A�S�W�N�ɂ������u��⎖���v�̗e�^�҂Ƃ��āA�V�R�P�����W�҂�o�ˌ������W�҂��{���ΏۂɂȂ�܂����B�x�����͎g�p���ꂽ�ŕ��Ƃ̊֘A����o�ˌ��������ȊW�҂ɒ��ڂ��܂������A�{���͓r���œڍ����܂����B

�@�S�T�N�W���P�T���A���R�ȌR���ۂ���A�G�ɉ�������Ă͍���u���ꌤ���v�Ɋւ���S�Ă̏؋����B�ł���Ƃ̖��߂��ɔ�ɏo����A�W���ނ���������ɏċp�E���ݏ�������ȂǏ؋��B�ł͓O��I�ɍs���A�o�ˌ������̑��݂͏��ł��܂����B�����{���R�ő�̖d���{�݂ł��邱�Ƃ���A���A�f�g�p�ɂ��o�ˌ������̐ڎ��̂��ƁA�W�҂͂f�h�i�Q�d��Q���j�ɂ��q������ɂ�������炸�A��Ǝw���������͈̂�l�����܂���B�\�A�ւ̎����̗����̑j�~�ƁA�ČR�ւ̏��������ɂV�R�P�����Ɠ��l�ɖƐӂ��ꂽ�Ƃ̎w�E������܂��B

�@���܁A����閧�ی�@�̉^�p��ĂƎ{�s�����}����Ă��܂����A�u�閧�v�͐푈�̏����ł��邱�Ƃ��A�o�ˌ����������w���Ă���悭������܂����B�i�����j

��������

�����܁A��ʂ̋�Ȃ��u�P�S�N�O�̎��q���@�ė��������Ȃ����߂Ɂv���푈�����鍑�v�������Ȃ���������W��v

���@���F�P�P���Q�Q���i�y�j�P�R���R�O��

��@���F����s���U�w�K���i�Z���^�[

����u��Ȃ���ʂ̋�v

��ʌ����a�ψ����\�������R���v��

�����b����l

�_�ސ쌧���a�ψ���@�{�����K��

�c���l�̂Q�ČR��n�S�ʕԊ҉^���̐��ʂƌ��؊�n��Ԕ�s�����~�ߔ����̈Ӌ`�Ə���ČR�ʐM��n�Ԋ҂ւ̓W�]�c

���e�n�悩��̕Ɣ���

������R�O�O�~�@�N�ł��Q���ł��܂�

���u�A�����j�A�E�R�~�^�X�E�J���e�b�g�v�������

�@��N�̃��X�N���E�J���e�b�g�ɑ����A���N�͂Q�S�N�����A�X�O�N�̗��j�Ɠ`����������u�A�����j�A�E�R�~�X�^�E�J���e�b�g�v���������s���B

�@�Ȗڂ̓A�����j�A�̑��ȉƃn�`���g���A���́u���̕����v�A��������c�^����������s���ʕ�����t���u�����c�v������A�N���V�b�N���`���C�R�t�X�L�[���y�l�d�t��R�ԁA�����ăA�����j�A���y�̕��R�~�X�^�̐S�ӂ�킹��f���炵���P�S�̏��i���炢�������������������B

�Ɓ@���F�P�Q���W���i���j�P�W�F�R�O�J��

�Ƃ���F����s�������Z���^�[�E�L���[�u�z�[��

�@�@�@�@��ʂQ�T�O�O�~�@�V���o�[�E�w���Q�Q�O�O�~�i�S�Ȏ��R�j

��@�ÁF���{���[���V�A�����x��

���@�́F�����A�����j�A���a����g�ف@

��@���F����s����ψ���

���⍇���F�O�S�|�Q�X�R�X�|�V�U�R�O�@�؈�

��������

�g�b�v�y�[�W��