�@�֎��P�O�T���@�i2014�N12���R�����s�j

�~�c�����i���ЕҏW�ҁj

�@����P�P���P�U�����[�̉���m���I�͑O�㖢���̌��ʂ������B�Ȃɂ���O��̒m���I�ł͒���^���̑I�Ζ{�������������������A����͑Η����ƂȂ�A���������̂��i���[���䗦�͂U�S�j�B

�@�������������́A�����}���ꌧ�A���������Ƃ߂��ێ�̃G�[�X�������B���̉��������A���Y�}���܂ފv�V�w�c���x���A�u�I�[������v���������t�Ɍ��E�̒���^���ɗ������������̂������B

�@�܂荡��̒m���I�́A���A�O�P�X�U�W�N�̏��̎�Ȍ��I�̑I���ȗ��A�����I�߂������Ă����q�ێ�Ίv�V�r�Ƃ����Η������]�������ŏ��̒m���I�ƂȂ����̂��B

�@�ł́A�V�����Η����ƂȂ����͉̂����������B�u��n�v�Ɓu�{�y�i���{�j�v�Ƃ̊W�ł���B

���C�f�I���M�[�����A�C�f���e�B�e�B�[

�@�����w�c�����������L���b�`�t���[�Y�́u�C�f�I���M�[�����A�C�f���e�B�e�B�[�v�������B�����ł̃C�f�I���M�[�Ƃ́q�ێ�Ίv�V�r�̍\�}�������B�A�C�f���e�B�e�B�[�ɂ͓K�ȓ��{�ꂪ�Ȃ����u�������m���Ɏ����ł���Ƃ������ȏؖ��v�̂��Ƃ��B

�@�ł́A����̃A�C�f���e�B�e�B�[�̖��Ƃ͉����B���ꂪ�A���ܐ��{�����݂ɋ��d���肵�Ă���Ӗ�Âł̊C������n�ɂ������I���������B

�@���{�ւ̕��A���炷�łɂS�Q�N�A����������́u�R���A���n�v��Ԃ͔������ɂ��Ȃ��B���̏�A�M�d�ȃT���S�ƃW���S���̊C��j�Ĕ��i�v�I�ȐV��n�̌��݂�F�߂�B����ł͂����ĉ���̑����ƌւ聁�A�C�f���e�B�e�B�[������̂��Ƃ����₢�����������B

�����������߂���

�@��N�P���A����̑S�S�P�s�������Ƌc���͉����E�ߔe�s����擪�ɁA���{�ɑ����n���S�y�������߂�u�������v�����������ď㋞�����B�ꌧ�̑S�s������������Ă̐���͂܂��ɋ�O�̂��Ƃ������B����������ɑ��Ĉ��{���ʉ�Ɋ��������Ԃ͂������̂S���Ԃ������B

�@�܂���N���ɂ́A�O��̑I���ŕ��V�Ԋ�n�ɂ��ď��Ȃ��Ƃ��u���O�ڐ݁v����������^�m�����A���{�ɂ��U���\�Z�̊��葝���ƈ��������Ɂu�����i�Ӗ�Áj�ڐ݁v�����F�����B���킹�đS���u���O�ڐ݁v�����Ă�������o�g�̎����}����c���T�����A�Δj�������̐����i�ˊ��H�j�ɋ����āA������āu���F�v�ւƐQ�Ԃ����B

�@�����������{�̑Ή��ɉ����āA�{�y���f�B�A�̉���̌����ɑ���y���E�����A���̌��ʂƂ��Ă̍����̖��S�B���������{�y�i����ł̓��}�g�Ƃ����j�ւ̎��]�̑͐ς��A���ꌧ���̃A�C�f���e�B�e�B�[�ӎ����h�����āA����̌��I�ȑI�����ʂ̂ł���B���ʂ�������V��̂P�V���̎А��Ɏ��̈�߂��������B�u����ꂩ������������������̈ӎu�Ŏ��߂����v�B

��������

�@���ꌧ����s�Ӗ�Âւ̕ČR�V��n���݂��ő�̑��_�ɂ������ꌧ�m���I���P�U�����J�[����A��n���ݔ����f���������Y�u�������[���T�O�����R�U���W�Q�O�[���l�������j�I�������ʂ������B

�@���͌ߌ�V���߂��ɉ������̑I���������ɂ����B���[���̂ӂ����܂�������̂W���P���ɒn���e���r�͓��m����B�u�ԁA�x���҂̊���Ƌ�������C�ɔ��������B

�@���̌�A�ߔe�s���̈�Ԏ��̓��m�����܂�ƁA��x���l�߂�������V�O�l�̎x���҂́A��Ɏ���Ƃ�A������������O�����t�ł问�����w�̏j���́u���D�h�[�C�v�ɏ���ăJ�`���[�V�[��x��A���j�I�ȏ����ɐ������B

�@���[�����R�E�Q�T�|�C���g�������ɂ�������炸�A���[��O��V���[�ȏ�����炵������^���́A���{�����ƂƂ��ɐV��n���݂𐄐i���Ă��������ւ̗���s�ׂɑ��錵�����R���������ƂɂȂ�B�ۊv�̘g�g�݂ɊW�Ȃ��A�Ӗ�Â̊�n���݂ɔ����錧���������������Ƃm�Ɏ����A���̏��x�͂�荂���A�����Ȗ��ӂ������ꂽ�B���̈Ӗ��͌y���Ȃ����A���{�͕Ӗ�Ì��݂��u�l�X�Ɛi�߂Ă����v�Ɩ��������B�ǔ��V���́u�I�����ʂɂ�����炸��n���݂�i�߂�v�Ɖ���̖��ӂ������\���������B����^���͋L�Ғc�Ɂu�Ȃ����������������R���킩��Ȃ��v�Ɩ�����f�����B���I���ł�����ɑ����������̂��B�i�����j

��������

�k���@���i�w�T�����j���x���s�l�j

�Ӗ��s�����U

�@�܂����Ǝv���Ă��܂����B�펯�I�ɂ́A���̃^�C�~���O�ł̉��U�͂��肦�܂���B�Ƃ��낪�A����悠���Ƃ����ԂɎt���I���ɓ˓����Ă��܂��܂����B���̂��������U�ɖ�������u�Ӗ��s�����U�v�A���邢�́u���܂������U�v�ł��B

�@���������͏O�c�@�ō��킹�ĂR�O�O�ȏ�̋c�Ȃ������Ă��܂��B���̈��|�I�Ȑ��͂����ƂɍD������ȍ���^�c�����Ă��܂����B����ɂ́A������̓}�Ƃ������F�������}�����܂�܂����B�ǂ��l���Ă��]���̂��Ƃ��Ȃ�����A���������͂��ƂQ�N�Ԃ͈��ׂł��B���܂̒i�K�ŋc�Ȃ����炷�댯�����������K�v�͂ǂ��ɂ�����܂���B

�@�t�����߂���X�L�����_���ȂǂŎx���������������͎̂����ł��B������A�u�������ŏ����ɂƂǂ߂邽�߂ɉ��U�����v�Ƃ�����������܂��B�ł��A�C�������̎��_�ł���Ȃ��Ƃ��l����ł��悤���B���������܂����{�����̎x�����͂S�O����ł��B

�@�u����ŃA�b�v������ɍ��킹�Ė��ӂ�₤�v�͌��đO�ɂ����܂���B�m���ɂ��̓_�����_�ɂȂ�A�唼�̗L���҂͏���ő��łɔ��ł������}�͂��������ɂ����B�����}����������z���Ă���̂͗e�Ղɑz���ł��܂��B�Ƃ͂����Ă��A�����}�����L�c�Ȃ��m�ۂł��鍪���͂Ȃ��̂ł��B

�@�I���ɋ����c���͕ʂɂ��āA�唼�̋c���ɂ͂������f�ł��傤�B

�É_�����ߖ\��

�@�v�́A����܂ł̏펯����E�������U�Ȃ̂ł��B�ł́A���ꂪ���̂��߂Ɏd�|�����̂��B�i�c���ł́u���{�W�O�̂ЂƂ�悪��v�Ƃ������������₩��Ă��܂��B���̊ԁA�����}���ł����Ό��R�Ɓu�|�X�g���{�v������Ă��܂����B�o�ϐ���̎��s�A���N���A���j�F�����߂���č��Ƃ̂��ꂫ���B�x�������R�O����ɂȂ�A���u���{�~�낵�v���N���Ă��s�v�c�ł͂���܂���ł����B���ƂQ�N�͂��܂̐����̘g�g�݂ł����A�g�b�v������ウ�悤�Ƃ������͋C���Y���͂��߂Ă����̂ł��B���������A���{���ɂƂ��Ắg�É_�h��U�蕥�����߂Ɂg�\���h�����Ƃ����킯�ł��B

�@����ŁA�����}�d�|��������ь����Ă��܂��B���}�����N�S���̓���n���I���ƍ����I���̎������ł��邾�����������ƍl���Ă���̂͊m���ł��B�����������̗͊W���l�����Ƃ��A���}�����{���ɉ��U�����f�������Ƃ̌����Ă͂������������ȋC�����܂��B

����̎��s���B��

�@���ǂ̂Ƃ���A�����_�Łu�{���̎d�|���l�v�̎����͂킩��܂���B�����A�u�Ӗ��s�����U�v�̈�̖ړI���A�u�����������܂����v���Ƃɂ���̂͊m���ł��傤�B���ꌧ�m���I�̔s�k�������炷�e���𔖂߂�B����閧�ی�@�{�s�ւ̔���ڗ������Ȃ��B�N�����ɉ��т����ăK�C�h���C���̊댯����b�肩�炻�炷�B�������A�A�x�m�~�N�X�̎��s���B�����邱�Ƃ��܂܂�܂��B

�@

�@����ł��Ȃ��A���̓��̒��͋^�╄���炯�ł��B�����Ƃ����ƉB���ꂽ����������悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��̂ł��B�Ƃ�킯�č��̎v�f�ɊS������܂��B�c�O�Ȃ���A���̍��ł͕č��ɂ��������������ĂȂ���Ή��U�E���I�����ł������Ȃ��̂ł��B���Ɉ��{�����u���U�������Ăق����v�ƃI�o�}�哝�̂ɗ��Ƃ��܂��B�I�o�}���͂ǂ�������̂��B��́u�����A�؍��Ƃ̊W���P��}��v�A�����Ă�����̂ق����̐S�ł����u�s�o�o�ŏ�������v�ł��傤�B

���U�ɈӖ����������悤

�@���ꂾ�������ɂ���Ă�����������ɗ��ݍ�������]��k���݂�A�O�҂ւ́g�h���݂��Ă��܂��B�����A�s�o�o�ɔ��̎����}�c���������Ɨ��I����悤�Ȃ�A����Ɏ��̉����������ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�@������ɂ��Ă��A�u�Ӗ��s�����U�v�ɈӖ����������邽�߂ɂ͎����������Ԃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���吨�͂����W���āA�ނ����D�̋@��ƂƂ炦�������߂����܂��傤�B

��������

��������

���ʂ̐l�X�̊쌀

��ؑ��Y�i���l�E�������C�^�[�@���V��ݏZ�j

�@�쌀�蕨�ɂ��Ă��錀�c������B�e�A�g���E�G�R�[�ł���B����́u���b�p���v����ɂ����ؑ��̏������낵�ɒ���B���o�͊쌀�ɒ�]�̂���i�䊰�F�B�^�C�g���́u����o���ƓŃL�m�R�v�i�P�P���P�W���`�R�O���A�b����E�G�R�[���ꁁ�Q�O�������j�B���ʂ̐l�X�̊쌀�ݏo�������Ƃ����ӗ~�I�ȍ�i�Ɏd�オ���Ă����B

�@�R�ő�����O�l�̎o�����ŃL�m�R��H�ׂ����Ƃɂ���Č��o�Ǐ�ɂ��������ł��܂��B���̏�ʂł́A�O�l�O�l�ɂ������Ă���l�����Ƃ̊W�����\�o���Ă���B�\�w�I�łȂ��A�{���I�Ȃ��̂������яオ���Ă���d�|�����A�������Ȗʔ����ɂȂ��Ă����B����ӂ̂����Ђ���A���Ă����ɋ߂��e�ߊ��������яオ���Ă��邩��ł���B�F�q��Y�̂Ђ傤�������R�ȏ����ĂыN�����͖̂��Ƃ��ł���B

�@�F�q��������͎̂R���ɂ̌Z�A�o�̈⍜���R���ɎU������Ƃ����̂��B�o�̒����E�x�q�i�d�c���q�j�A�����E��q�i���̂肱�j�A�O���E�X�q�i���B�E�j�𒆐S�ɕ���͓W�J���Ă����B�R�ł����Ƃ������Ƃ������̂�����A���̐ݒ�ɍH�v�����炳�ꂽ�炵���B�o�R���Ă����p���������s�������Ă����B�Z�c�g���s�J�\�̒��ۉ�̂悤�ȃC���[�W�Ō��ʓI�ł������B�R�x���ԂƂ��ēo�ꂷ�闎���O���A�앗�j�q�A�F�q�̒��j���̓�������Ȃǂ����̕��͋C�����܂������o���Ă����B

��������

�u����������Ɂv�N���Ǎ��点���}����

�с@�ΗY�i�������V���A�����J���ǒ��j

�@���{�����@�͐��̕ČR��̎���ɇ@�V�c�ے��Ǝ匠�ݖ��A�푈�����Ɛ�͕s�ێ��B�������x�̔p�~�����߂��u�}�b�J�[�T�[�O�����v����{�ɍ쐬���ꂽ�B�����A��o���ꂽ�f�g�p�i�A�����R�ō��i�ߕ��j���Ă���ɂ����������u�푈����������ɂ���v�ƌ����o���ċN���ǂ����f�������G�s�\�[�h�͈ӊO�ƒm���Ă��Ȃ��B�M�҂͂P�X�X�S�N�ɋN���ǒ��i�����ǎ����j�Ƃ��Čg������`���[���X�E�P�[�f�B�X�����}�T�`���[�Z�b�c�B�̎���ɖK�˂Ăf�g�p�ċN���̂������������Ƃ�����B�����́u�����͒����R���̒��Ő푈�̔ߎS����g�ɐ��݂Ċ����āA�����̌����ŗ��z�̕��a���@�肽�������̂ł͂Ȃ����v�ƌ�����B

�@���{���|�c�_���錾��������Đ�̌R�������܂������A�����͎Q�d�{���ɓ��{�����̍s�������Ƃ��ć@�A�M���{�œ������o��������A���B����Ő�����卲�ȏ�̖��Ԑl�i�����č��͐펞�������j�̐��E��v�������B

�@���H�̖�������̂��n�[�o�[�h��Ŗ@�����w�сA�ٌ�m���i�������A���R�Ȗ������ɋΖ����Ă����P�[�f�B�X���R�卲�������B

�@�����͎��R�Ȑ���s���Ō��@�N���ǒ��ɔC�����ꂽ�B������ȑO�ɁA�f�g�p�͓��{���{�Ɍ��@�������Ă̒�o�����߂��B

�@���ꂽ���{�āi���{�������āj���V�c�匠�̖������@�̕����I�C���ł��邱�ƂɌ��E�������������͖����`�̃��f�����@�̍쐬�ɓ��ݐ����B�f�g�p���̖@���Ƃ�����������Ă킸����T�Ԃő���グ���B

�@�u�푈����������Ɂv�Ɩ�����ꂽ�����͇@�`���I�ɂ͖������@�̉���ł���A���E�e���̌��@�͂���������̐����̐����珑����Ă���ƁA�@���Ƃ̎��_����s�\�Ɛ����A�����͂��Ԃ��Ԕ[�������ƌ����B

�@�P�[�f�B�X���ɂ��ƁA�N���ǂ͍��ڒS���҂��ĕ��������A�ǑS���̑S�̉�c�œ��c��Ɍ��肵�����A�u�����v�����͑S�̉�c�̓��c�͂��Ȃ������B

�@��͕s�ێ������q���̕������Ӗ����邩�Ŏ��E���t���Ȃ��Ȃ鋰�ꂪ�\�z���ꂾ����Ƃ����B���ǁA���������͓������炪�@�����ɒ����Č����̏��F�����B�����͉��Ƃ��Ă����{�R����`�̕��������������̂��B

�@��ɒ��N�푈�ō��^�R�i�ߊ��ɔC�����ꂽ�����́A���{�̎����ێ��̂��߂Ɂu�x�@�\�����v�i��̎��q���j�����������A����͓��{�̐�͂��w�x�@�́x�ȉ��ɗ}�������������߂��B

�@�u�����́w�푈�����x�̔M�ӂ͌��@�O���ɏ\���ɔ��f����Ă���B�f�g�p���Ă̂X�O���͌��@�ɍ̗p���ꂽ���A�N���ǑS������̏I����ɂ͍ĉ��肳���Ɗ����Ă����B���ꂪ�����I�ȏ���ێ�����Ă���̂́A���@�̓��e�Ɏ������肵�����a�v�z�����邩��ł��傤�B���͂��̌��@�̋N���Ɋւ�������Ƃ��ւ�Ɏv���܂��v�ƌ�����B

�@�P�[�f�B�X���͉����Q�N��̂P�X�X�U�N�Ɏ��������B�i���É��O�����w���_�����j

��������

���{�\�������ɂǂ�������������

�@�]�R�Ԉ��w�E�������̂́u���v��F�߂������V���ЂɌ��_�j��A����݂Ȃ��o�b�V���O�������Ă��܂��B���͂�f�B�A���m�̘_���ł͂���܂���B���̂܂܂ł́A�Ɨ��I�Ŏ��R�Ȑ��W���[�i���Y���͎��A���{�̍��ƌ��͂�����]�ɗ��p����Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B

�@�u���{�\�������ɂǂ��������������v�Ƒ肵�����_�W��P�O���R�P���A�����斯�Z���^�[�ŊJ����܂����B

�@�u�푈�����鍑�v�S�����V���[�Y�̈�Ƃ��āA���{�W���[�i���X�g��c�ƃ}�X�R�~����̉��Â��A�u�}�X�R�~�E��������̉��v�Ȃǂ̋��ÂŊJ����A�Q�Q�O�l���Q�����܂����B�}�X�R�~����̉�̌Ăт����l�̈�l�A�j�h�ꎁ���i��߁A��ꕔ�ł͎��̂R�l�̍u�t������N���s���܂����B

�ꗬ���ɂ���܂����s��

�@�������ʐM�劲�̌����Y����́A�u���͂��B���������́A���{���B���������̂��B����Ă��܂��Ă���B�����ꂽ���́A�������ꂽ���̂͒N�ł��ᔻ�ł��邪�A�������ׂ����̂���������Ȃ��A�����ׂ����̂�����Ȃ��B

�@����ǂ����܂����B�ᔻ�̑ΏۂɂȂ�܂���B���ꂪ��Ԃ̖��ł��B�����V���U���R�O���t���ŁA�O�S�N����O�W�N�ɂ����āA���q�����C���N�ɔh������A�T�}���̗��㎩�q����n�ł̓��P�b�g�U�����P�R��A�Q�Q�����Ƃ����܂��B�q�q���@���o�N�_�b�h��`�������O�ɗ��ォ��~�T�C���U�����Ă���̂ł��B���㎩�q������Q�O�l�A�q�q������W�l�̐l�����E�����Ă���ƕ܂����B���͎��E�͉��������ɂ�ł��܂��B

�@���q���͕����n�ɂ͍s���Ȃ��O��ł�����A�펀�̋K�肪����܂���B���������A�ǂ�ȑ����������̂��B���ԋ��͂�����o���̂��A���̋L����ǂ��������V���A�����͂���܂���ł����B�S���P�U���ɂm�g�j�̃N���[�Y�A�b�v����ŁA���̖������グ�܂������A����ł��L���ɂ����͓̂����V�������ł����B���E�ŕЕt����̂͋^�₪����܂��B

�@�����̌����͂��������ێ�I�Ȑl�Ƃ����łȂ��l���Փ˂���e��}�ł��B�����������Ƃ͑傫�Ȏ����ł��B

�@�ǔ���Y�o��擪�ɁA�T�������܂߂������o�b�V���O�B���ɏT�����A�ߑ����Ȃ��Ƃ����̂��A���͐V���������Ȃ����Ƃ������T������]�����Ă����̂ł����A���܂͈����ʂ��o�Ă��܂��B�����A�����z�ȂǃW���[�i���Y������������A���������肷�錾�t�ł͂���܂���B�w���������͂T�O�N�O�ɕԂ�x�͍�_�x�ǂ��E���e���ɉ�����Ƃ��A�ʐM�Ђɑ���ꂽ�ƍs�����ɏ�����Ă������t�ł��B���̎�����T�O�N�O�Ƃ͓싞�U���̎���ł��B���̎��̒����͗��R���������A�푈�𐄐i���Ă��܂����B���̎��ɕԂ�Ƃ����̂ł��B�Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ��N���n�߂Ă���Ǝv���܂��B

�@�E�\�͎̕������̂����R�ł��B���ꂪ�����ł͒x�������̂ł��B�����o�b�V���O�͐V�������ׂ����Ƃł͂���܂���B�ǔ��́g��ڈ���̃`�����X�h�Ƃ��āA�����V���ǎҐ�����ɖ�N�ɂȂ��Ă��܂����A�ꗬ���ɂ���܂����i�̂Ȃ��s�ׂɑ����Ă���Ƃ̈�ۂł��B�w�ǔ��͓��{���\����V���ɂȂ肽���x�Ɠn粎�M�͌����Ă��܂����B���ꂪ�A�ނ̖��Ȃ̂ł��B�ǔ��V���͈��{�����̃T�|�[�^�[������A�ǔ��̓ǎ҂ɂ͈��{�����Ɏ^������l�������͂��ł��B���ꂪ�A�T�|�[�^�[�����߂Ĉ��{������ᔻ����V���ɂȂ��̂ł��傤���A���ꂪ������Ă���̂ł��B�n�����ɂ͓ǔ��A�Y�o�̂悤�Ȓ����o�b�V���O�͌�������܂���B�����̐l�́A�ǔ��A�Y�o�A�T�����̘_�����嗬�Ǝv�����݂��������A����͌���ł��B�U�O�N���ێ��̔��Ή^�����̈�卑���^����W�J���鎞���ɂ��Ă��܂��v�ƒ�N���܂����B

���f�B�A�̖����͌�����

�@���m�g�j�f�B���N�^�[�ŕ����勳���̉i�c�_�O����́A�u�P�O���P�T���Ƀo�b�V���O�ƃW���[�i���Y���̊�@�Ƒ肵�āA���̉��ő傫�ȏW��J����A���b�������Ē����܂����B�����̌����̋L�҂��R�l�o�d����āA�͋������b������܂����B�Q�X���ɁA�S���Ȃ�ꂽ�������ꂳ��̉f��̏�f�����܂����B��������̐��O�̃C���^�r���[�𒆐S�ɕҏW�����f��ł����A���͗��������o�āA���\�l�ɂ��f������鎖�ԂɂȂ�܂����B�ߑO���͉��R�łm�g�j�����������A��������̂���m�肽���Ƃ̗v�]�ł��b�����܂����B

�@���N�̂P���Q�T���ł��A�m�g�j�̉���V�����Ȃ�܂����B���̓��̋L�҉�Ŗ��ى�͖��̂��锭�����J��Ԃ��܂����B

�@�����V���L�҂����₵�����ɁA�Ԉ��w�ԑ�ɂ��Ăǂ��l���邩������܂����B���ى�͐푈���ɂǂ��ɂł��Ԉ������������Ɣ������܂����B���ە����ł͐��{���E�Ƃ������ɍ��Ƃ͌����Ȃ��Ɣ������܂����B�ǂ�����Ђǂ������������Ǝv���܂��B���f�B�A�̍��{�I�����ł��鐭�{�̖\�����Ď����邱�Ƃ�������邱�Ƃł��B���������̃g�b�v�������������Ƃ��@��ɂm�g�j�̂n�a�����䂳�߂Ăق����Ɨ����オ��܂����B���䂳�Ȃ��I�ꂽ�̂��ł����A���N�̂P�P���ɂm�g�j�̍ō��ӎv����@�ւł���o�c�ψ���̃����o�[������ւ��܂����B���{����̂��F�B�Ƃ��������T�l����܂����B�ߔ�������܂��̂ŁA���{����̈ӌ����Ȃ�ł����f�����Ƃ����m�g�j�ɕς���Ă��܂����̂ł��B����������Ė��䂳��̈�A�̂��Ƃ����܂������Ă��܂��B

�@������̂��b�ɃT�}���̎��q�����̎��E������܂������A�m�g�j�̌���͐푈�̏��Ղɂ͊S�������A�ł��邾���`�������Ƃ̎v��������A�����Ă��܂����B

�@���N�͂P�S�N�A�P�O�O�N�O�ɑ�ꎟ���E��킪�n�܂�A���̎��A�͍��̒��ŕ��m�����ٕ̈ς������܂����B�푈�_�o�ǂƂ����a�����t���܂����B�푈�̒��ŐS���a��ŁA�o�����X������āA�Љ�A���o���Ȃ���҂������A�����Ă����܂����B������f���ŋL�^���Ă����l���l�X����A���m�����̈����Ƃ����m�g�j�X�y�V����������܂��B���������o�[�W�����ɂ��ĉq�������ł����W�Ƃ��ĕ������܂����B

�@�l���l������Ƃ��ĎE���Ƃ������Ƃ́A���ɕs���R�Ȃ��Ƃł��B���̂��Ƃ����Ƃɂ���Ė������点�邱�Ƃ��A�������������������Ƃł��B�l���l���E�����Ƃɂ͖���������B�������͂��̂��Ƃ��悭�m��A���f�B�A�͂��̂��Ƃ�������Ɠ`�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�@���{���c���ɂȂ����̂͂X�R�N�ƋL�����Ă��܂��B�X�R�N�͉͖슯�[�����k�b���o���ꂽ�N�ł��B�Q�N�O�Ɋ؍��̃L���E�o�N�\���������Ŗ����o�܂����B�������琢�E���Ԉ��w����m�邱�ƂɂȂ�܂��B���̋g�c�،��͂W�O�N�O���ł��B�����Ԉ��w���Ɏ��g�X�O�N�O���ɂ́A���łɋg�c�،��͌Ï،��Ȃ��Ă��āA�ԑg�ł��g�c�،������グ�����Ƃ͂܂���������܂���B�����m�g�j��ǂ�ꂽ�A���Ҏ����̑��������܂Ȃ���Ă���Ǝv���܂��B�o�c�ψ���\�Z�͓��t���Ă�����āA����ŏ��F����܂��B���̐����Ɏ�݂������Ă���̂��m�g�j�ł��B���̒��ł��C���̂���ԑg��j���[�X������Ă����܂����B

�@�������ꂳ��͂U�W�N�̃v���n�̏t�ŁA�w�v���n�̎s���̌����̓\�A�̐�Ԃ�ǂ��Ԃ��ɂ͖��͂ł��������A��Ԃ̈Ӗ��𖾂炩�ɂ���̂ɁA���t�͗L���������x�ƌ����܂��B���{�͑�R�̏��������Ă���A���̒��ɁA�킸���ɘR��o���Ă�����̂�͂�ŁA�s���ɓ`����B���{�A�s���A���f�B�A�̊W�ɂ����ď��������Ă���͈̂��|�I�ɐ��{�̕����������A���̈Ӌ`��ǂ݉����͂ɂ����Đ��{�������Ă���Ƃ͌����Ȃ��A�Ɖ�������͘b���Ă��܂��B�����R�����Ă��鑤�����ĂȂ���������x�g�i���푈�Œm�邱�Ƃ��ł��܂��B���f�B�A�̖����͂܂��܂��傫�Ȃ��̂�����܂��v�ƌ��܂����B

�閧�ی�@�Ɉޏk�����

�@�Y�o�E���t�o�g�̃t���[�W���[�i���X�g�A�ē��M�j����́A�u���{�����͏�ɐ펞�̐���K�v�Ƃ��Ă���B�A�x�m�~�N�X�̓O���[�o���ȌR���͂Ǝ��R�f�Ց̐����ێ����A�L�`�̍��v��Nj�����鍑��`�̑̎�������܂��B

�@�\�������ɑR�A�閧�ی�@�Ɉޏk���邱�ƂȂ��A���͂ɂ��ߕߎ҂P���ɂ͂P���~�̏܋����o���ȂLj�@�ł͂Ȃ����B�V���[�i���X�g��l�ЂƂ肪�n���ɂ�����Ƃ����d����ςݏd�˂Ă������Ƃ��v�Ƙb���܂����B

��������

�厖�Ȏ��ɁA�厖�Ȑl���������@���c����Ǝ��̂���

�ێR�d�Ёi�������ʐM�ҏW�ǎ����j

�@�������{�A�w�W���[�i���Y���ƃ��f�B�A��]�̂P�T�N�@�P�X�X�X�N�|�Q�O�P�S�N�x���͂��������A���c���i���S���Ȃ������Ƃ�m�����B�u���f�B�A�W�]�v�œǂ�ł������A���߂ēǂ�ł݂悤�Ǝv�����Ƃ���ւ��]�����B�u�t�ɗ\�肳��Ă����i�b�i�o�ŕ���́u�������v�W����������̂ŁA�v���Ԃ�ɂ����ʼn�邩�ȁA�Ǝv���Ă������B

�@

�@�P�X�U�P�N�����ʐM���Ђ̓��c����ɂ́A�U�S�N���Ђ̎��͂R�N��y�ɂȂ�B���C�̊O�M���̐E��ŁA�ŏ��̔��܂�Ζ������߂Ă̏o������B�t�ɑ��Ζ�����O�M�ɗ�������̓��c����́A�d���̍��Ԃɒn����ނ̎��ۂ�b���Ă��ꂽ�B���ꂩ��A�����ƂT�O���N�B�ނ͊O�M�A���͎Љ�ŁA�ꏏ�Ɏ�ނ��������Ƃ͂Ȃ��������A�������̏�ʂŌ������A�������ƌ�����낢�닳���Ă��������y�������B

�@�����ܗւ��I����āA�����z�����ꂽ�̂����R���Љ�B���S�����������A�����ł��Q��O�̒S�������c�������ƒm�����B�j����Ƃ����{����ےS���̌Y������́A���c���u�J��v�����厖�ȃ\�[�X�������B�U�X�N�āA���͓����ɖ߂�A���N�A�J���g���̐V������������Ɉ�������o���ꂽ�B���̌��ʁA�����������A�g���̖����ɐ��E���ꂽ���c������ψ����ɁA�Ɛ������Ē��J�ɒf��ꂽ���Ƃ�����B���l�̂��Ƃ͉��x���������Ǝv�����A�x�g�i����ނȂǂ̌o����m��O�M�ȊO�̐E�ꂩ��̎x�������������B

�@�����ƌo���āA��������o��j���[�X�̍ŏI�֖�̐����������ꏏ�ɋ߂��B���S�Ɏ��ԂŌ�シ��̂ŁA����Ŏd�������邱�Ƃ͂Ȃ��������A�V����Ώۂɂ��Ă��������̏o�e�̐����A�����ȃ��f�B�A�ɑΉ�����悤�ɂ��鐮���{���̉��v�č����ꏏ�ɂ�����B���c����͂��̌�A�_�����ψ����ɏo�āA���͋ǃf�X�N�ɁB��g�V���w�A�����J�̃W���[�i���Y���x�̏o�ł́A���̍����Ǝv���B�V�����b��������Ă��āA����������ꂽ�B

�@�܂��Ȃ��A���c����͏�q��w�ցB��q�́u������茤���v�̍u�`�̃Q�X�g�ɌĂ�ł��ꂽ���Ƃ����������A���{�L�҃N���u�́u�y�j�T�����v�ł́A���܂�o�Ȃ��悭�Ȃ����ɂ��O�O�Ƀ��[�����Ă���Ă����B���������̂𑗂�ƁA�K���t�������ꂽ�B

�@���c����͒N�����F�߂�ʂ�A�u�a�m�v�������B���\�u�����h�v�I�Ȑ�y�ɂ�����Ă��������猾���A�u���ꂪ���ăX�^�C���Ȃ̂��ȁv�Ƃ����n�C�J���Ȋ������������B���ꂪ�A�������̈ӌ�����ɏo�鎄�ȂǂƂ͈���āA�ނ́u�������v��ۏ��Ă����B�Љ�̂n�a��̂Ƃ��A�����Y����ƂR�l�Řb�����B�������c����́u�}�X�R�~�E��������̉��v�ł̊����Ȃǂ�m���āA�u�N�����������������ɂǂ�ǂ�����l���Ƃ͎v���Ă��Ȃ�������v�ƁA�b���Ă����̂��v���o���B���V�ō����M�s����A���c������̒������āA�u�̂��炻���������v�ƁA���߂Ă킩�����C�������B

�@�m�g�j���蒆�ɂ����i�H�j�����Ƃ��̎x�����͂��A�u����ǂ́A�V�����v�Ƃ���ɁA���X�ȁu�����U���v�������Ă���B�閧�ی�@�A�W�c�I���q���̗e�F�A�����ĉғ��c�Ƃ����������ȁu��������v�̒��ŁA�W���[�i���Y�����ǂ����A�����̎��R�Ȕ�����ۏႵ�Ă����̂��B�݂�Ȃœ���Ȃ��ƊԂɍ���Ȃ��厖�ȂƂ��ɁA�厖�Ȑl���������B

�@�S����A�����������F�肵�܂��B

��������

���Ǝ�������i����s���V��T���ځA�X�O�j���P�O���R�O����������܂����B�����������F��\���グ�܂��B

��������

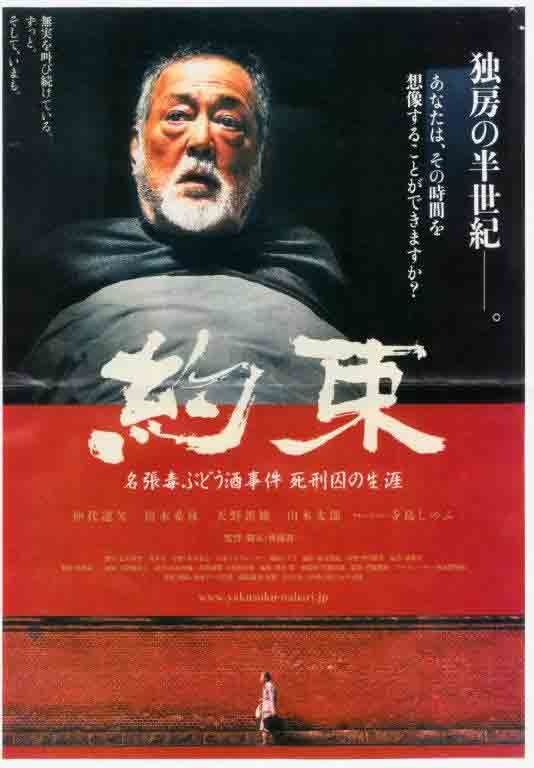

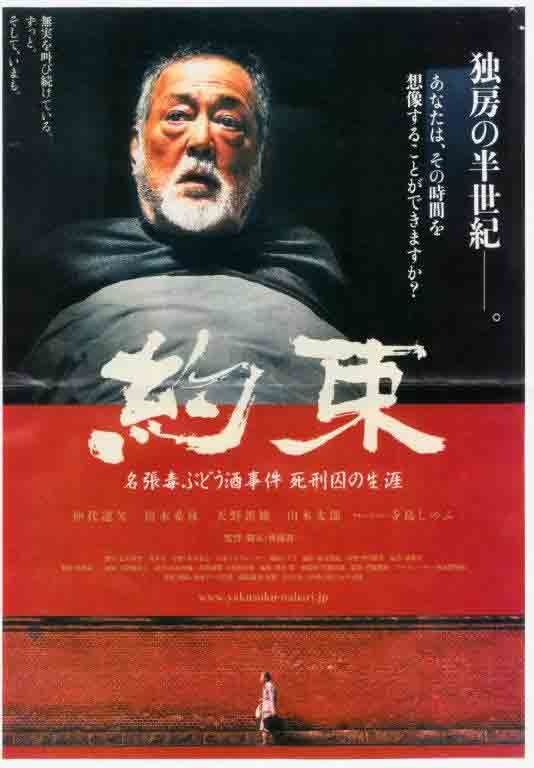

���f��u�v����ŏ�f

�u�v�́A�P�X�U�P�N�ɎO�d�������s�ŋN�����u�����łԂǂ��������v�ɂ����Ď��Y�������A����������]�V�Ȃ�����Ă��鉜���������`�����f��ł��B

�@��������͉ߍ��Ȏ�蒲�ׂ̒��Ŏ��������v���ꂽ���A�ٔ��ł͈�т��Ė��������сA�����m��������������x�ƂȂ��ĐR�������s���Ă��܂����B��������͌��݁A�W�V�̍���ƂȂ�A�����ŐQ�����萶���ƂȂ��Ă��܂��B

�@�i�@���͂̔��𐢂ɖ\�����ƁA�u�v������܂����B

�@���������𒇑�B���A���̕�E�^�c�m�������؊�т���猻����\������҂������Ă��܂��B

���@���F�Q���P���i���j�ߌ�Q���`�S��

��@��F�~���[�Y���z�[��

���ꗿ�F��l�P�O�O�O�~�@�������T�O�O�~

��@�ÁF��f���s�ψ���

�`�P�b�g�́@�s�쎡�F�O�X�O�|�Q�T�R�V�|�P�R�V�S�@�����ɂO�W�O�|�P�R�O�S�|�Q�Q�R�Q�@��R�Ύ��O�W�O�|�Q�R�R�T�|�P�X�W�V�܂�

��������

�g�b�v�y�[�W��