機関紙107号 (2015年2月22日発行)

桂 敬一(元東大教授)

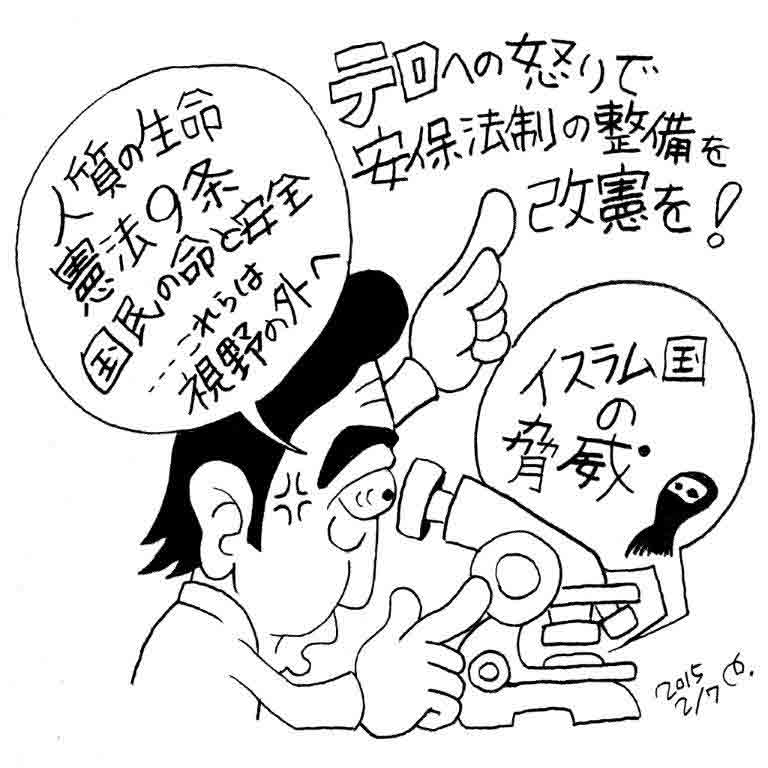

総選挙は、安倍首相が「アベノミクス解散」と称して、経済重視の争点を示し、マスコミもこれを最重要問題と受け止めたが、それは国民を欺く作戦だった。首相の本心は、そこで支持基盤を固め直し、1月末からの通常国会で新年度予算を上げ、4月の統一地方選を無難に終えたら、国会の残り期間で数々の「戦争関連法案」を一気に制定、戦争体制を整えるところにあった。まず現実のほうを変え、これに合わせて憲法も変わるべきだと主張、改憲への本格的道筋をつけることこそ、首相が狙うものだった。

それが証拠には、選挙中は「アベノミクス」ばかり強調、改憲の「カ」の字もいわなかったのに、選挙後の会見第一声は、「公約にあるとおり、新しい任期では憲法改正が重要課題となる」といいだす始末。だが、まだ安心できない。不用意に改憲というと、支持率が急落する。そこで、通常国会冒頭における首相の施政方針演説が慣例だが、今回はこれを省略、麻生副総理の財政演説で代行する、ときたもんだ。施政方針演説をきっかけに改憲論議で国会が荒れ、予算審議が遅延、支持率も下がったら、「戦争関連法案」どころではなくなるのを恐れたのだ。

とにかくあの手この手を弄し、「戦後70年」の今年、なんとしても改憲−自主憲法制定への本格的スタートラインを固め、この年を、戦後が終わり、自分の国は自分で守る時代の始まる年にしたい、というのが安倍首相の胸の内だ。その思惑を許したら、「戦後70年」は新しい「戦前」の始まりとなってしまう。

そうした矢先、イラク・シリアに跋扈する「イスラム国」にフリーのジャーナリスト、後藤健二さんが人質として捕らわれたうえ、殺害される事件が生じた。事件の発覚は1月20日。先に捕まっていた湯川遥菜さんと二人並び、覆面・黒服の「イスラム国」戦士の両脇に座らされた姿がネット上に公開された。犯行者側は身代金を要求、期限切れで湯川さんが殺害され、後藤さんの解放はヨルダンに人質として捉えられていた「イスラム国」要人との交換と、要求は変わったが、後藤さんも2月1日早朝、殺害された。

このような段階になって初めて、日本政府は、後藤さんが「イスラム国」に捕えられている湯川さんに会うために、前年の10月にシリアに入国、すでに11月に彼も捕まり、留守の奥さんと相手側との身代金交渉も始まっていた、とする事実を明かした。安倍首相はそれを知りつつ、1月16日からエジプト、ヨルダン、イスラエル、パレスチナを訪問、エジプトでは「イスラム国とたたかう周辺4か国に難民救済などの支援のために2億ドルを贈る」と演説したのだ。確かに人道目的とはいえる。

だが、敵はそうは思うまい。たたかっている相手に資金援助をするものは、それも敵だと思うのが自然だ。驚いたのは、イスラエルにいった首相が、ダビデの星が染め抜かれたイスラエル国旗と日章旗の間に立ち、両国の協力強化を約束する演説を行ったことだ。それはイスラム圏全体にネットで流れた。恐ろしくさえ感じた。イスラエルに対する敵意は、立場の違いを超えて、イスラム圏全域に沸き立っている。この首相の言動は、イスラム全体を敵に回しかねないものだ。

無知のせいか、単純な不用意か、あるいは後藤さんが捕まっているのを承知でやったことなのかわからないが、国民がなにも知らないうちに、首相はいつのまにか「戦争」に足を踏み込んでしまったのではないか。その最初の「戦死者」が後藤さんではないのか、という気がしてならない。しかも首相は「テロに屈しない」「この罪は必ず償わせる」「テロとたたかう国際社会との結束を強める」と、鼻息が荒くなるばかりだ。こんななりゆきはそのままには放っておけない。だが、マスコミの危機感は中途半端だ。産経、読売は首相の「暴走」を煽ってさえいる。NHKもいいなりだ。私たち市民は今、運動領域・分野の違いを超え、手を取り合って安倍政権打倒の輪を広め、強めていかねばならない。(メディア研究家)

「九条の会」呼びかけ人の一人として、護憲の立場から積極的に発言してきた東京大学名誉教授で憲法研究者の奥平康弘さんが1月26日、急性心筋梗塞のため死去した。85歳。北海道出身。

1953年に東京大学を卒業、名古屋大法学部助教授などを経て、73年に東大社会科学研究所教授。86年に同研究所所長。国際基督教大教養学部教授も務めた。

安倍政権の憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認に対し「内閣の解釈で九条をないがしろにしてはならない」「解釈改憲は憲法改正と同じ」と強い危機感を表明。集会や記者会見に頻繁に出席し、発言を続けた。

奥平さんは、亡くなる前日の25日に調布市で開かれた「調布九条の会憲法ひろば」の創立10周年記念の会に出席し、日本人人質事件にも言及しながら、集団的自衛権の行使容認などを進める安倍政権の動きに深い憂慮を示し、声を振り絞るように「平和のために九条を守り、立場を超えて大同団結しよう」と会場で訴えた。

北村 肇(『週刊金曜日』発行人)

新年早々、風邪による四十度の熱でうなされているときに、ラジオでフランスの雑誌「シャルリ・エブド」襲撃事件を聞きました。なかなか咳がとれずイライラしていたら、今度は「イスラム国」による日本人拘束・殺害事件です。全身に悪寒が走ります。その悪寒は事件の非道さがもたらすだけではありません。被害者が加害者になり新たな被害者を生む。その悲劇のサイクルに入ってしまった社会に対する絶望感です。

1917年、英仏の間でサイクス・ピコ協定が結ばれました。第一次世界大戦後の中東に国境線を引く協定です。中東の地図を見てください。国境線がみごとに直線です。両国が自分たちの都合に合わせ、自分たちの利益のために引いた証拠です。

ムスリムにとっての「主権者」はアッラー(神)であり、国家の3要件である「国民、主権、領地」は意味をもちません。まして英仏列強が勝手に引いた国境を「イスラム国」が受け入れるはずもない。かつての被害者がいま加害者となって非道な道に走っているのです。「近代民主国家」を標榜する国々の目には、そのような主張は荒唐無稽であり、危険思想と映るのでしょう。だから、覇権国家たる米国は「イスラム国」殲滅に躍起なのです。

しかし視野を広げてみれば、世界はいまボーダーレスの波に洗われています。経済のグローバル化やインターネット社会の到来により国境の意味が問われているのです。「イスラム国」に限らず、ある宗教、ある思想の信奉者がアメーバのようにつながり、国境を無意味化することも十分考えられます。21世紀は国民国家の存在を根底から問い直す時代なのです。

いわゆるイスラム過激派の行為はテロといわれ、米国という国家の無人機による爆撃はテロと認定されない。こうした矛盾がまかり通るのも世界が国民国家によって成り立っているからにほかなりません。「イスラム国」はその根本的な世界のありように爆弾を投げつけたのです。

今回の事件はこのような背景のもとに生じました。為政者に求められるのは、過去を検証したうえで、いまが歴史の大転換期であるという意識を常に持つことです。目先のことに右往左往していたのではリーダーではありません。だが、安倍首相の言動をみていると、およそ深い思索を感じられません。米国への追従と自分勝手な歴史観、国家観だけで動いているようにみえます。さらに、「すべては自分が正しい。最高責任者は私」という幼児性にこりかたまっています。だから、中東訪間が失敗外交であったことを認めないどころか、海外での邦人救出に自衛隊を派兵したいなどと、火事場泥棒的な発言を平気でするのです。

戦後70年の今年は、先述したように近代国民国家の基盤が揺れ動く年です。私たちはこの百年に一度、あるいは千年に一度の時代に遭遇しています。ここで悲劇のサイクルを乗り越えられなければ、新たな奴隷制時代に突入するでしょう。つまり、1%の権力者が99%の市民を支配する社会の到来です。

逆にいえば、革命の秋(とき)でもあります。これまでの人類には考えつかなかった政治体制が実現する可能性だってあります。そしてそれは暴力革命ではありません。私たちの正義、私たちのやさしさ、私たちの熱情こそが「武器」です。

その第一歩は、哲学のない安倍首相を退陣に追い込むことです。大きく、深く、歴史的なたたかいが目の前にあります。絶望している暇はないと、自らに言い聞かせなくてはなりません。

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

青年劇場の「青ひげ先生の聴診器」が再演された(2月5日〜8日、俳優座劇場=7日所見)。困難をのりこえた上演に拍手をおくった。というのも、初演が2011年3月。あの3月11日の東日本大震災でわずか9ステージで公演中止、という経過があったからである。

作者の高橋正圀は「そして4年後の今、再演が決定して震災の影響をどう描くのか矢面に立たされた」と記すように、再演ではかなりの改稿がなされていた。もともと、この作品は「患者に寄り添い、地域に根ざして医療に取り組んでいる医師、医療スタッフの営みを『医療崩壊』といわれるきびしい日本の現実に照らして描いています」(演出・松波喬恭)というテーマがあった。

舞台は花里市にある花里病院の院長室。窓の向こうには雪景色の大きな山並みが見える。冒頭、病院職員による演劇「水戸黄門」の稽古が笑いを誘う。しかし、急患への対応などで稽古は中止。そこから、医療現場の状況、孤独な入院患者、末期ガンの青年、医療ミスの問題、若い医学生の進路など、次々と提起されてくる。

再演での変化は震災後の状況が登場人物を通して語られていることだ。夫のDVから逃げ回る妻が登場する。その女性も病院の職員と震災ボランティアを通して知り合っていたという伏線があった。院長の葛西和雄、看護師長の藤木久美子をはじめとする出演者も熱く演じている。認知症患者の小竹伊津子がいい味を醸し出す。ただ、全体にもっとはじけた雰囲気がほしい。その点で板倉哲や大木章などの果たす役割は大きいと思った。

東京再演は3月10日・11日に新宿・紀伊国屋ホール。連絡先=青年劇場 tel 03(3352)6922

原田みき子(沖縄県本部町在住)

辺野古の海は7月に続いて再び海上保安庁の巡視船10数隻と黒いゴムボート30数隻に占領されている。海上保安官たちは新基地建設に反対する市民のカヌーを転覆させ、数人がかりで市民を「確保」して、遠く離れた外洋まで連れて行き、波の高い危険な場所に放置するという、とんでもない凶行を犯している。

名護市の稲嶺市長や翁長県知事が抗議をすると、第11管区海上保安部は「海上の安全と法令敢行の観点から適切に警備を行っている」と答えた。撮影しようとするマスコミや市民のカメラは保安官の手でふさがれ、特に女性の映画監督はカメラをたたき落とされ、馬乗りになった保安官に後方から絞めつけられる暴行を受けた。この写真が新聞で報道されると県民の怒りはさらに激しいものになった。保安官の両股にはさまれた監督の顔は大きくゆがんでいる。座っている女性監督の背中に馬乗りになった保安官が、どれほど力を入れて絞め上げているか一目瞭然である。

この写真を見てすぐ「これはセクハラではないか?」とも思った。海上にはたくさんの女性たちが出ている。20代の独身女性も多い。海の安全を守るはずの保安官たちは、今やオオカミになっているとしか思えない。

陸でも反対して座り込む市民を機動隊員が力ずくで引きはがし、隊列の囲みの中に拘束するという暴行が繰り返されている。80代の女性二人は、押さえつけられていた両手をいきなり離され、バランスを失って転倒して頭を打った。60代の女性三人は突き飛ばされて転倒し頭を打った。囲みに拘束され「トイレに行きたい」と訴えても無視される。

海上保安官も機動隊員も安倍政権の意を受けて、沖縄県民の生命を奪ってでも、辺野古に新基地を造ろうとしているとしか思えない。

2月4日からは、反対する市民を排除するためのフロートやオイルフェンスを固定するために、20トンブロックが海に投下され、サンゴ礁が割られ始めた。辺野古では人間も海洋生物も殺されようとしている。

自民、公明両党は、他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認など新たな安全保障政策の方針を示した閣議決定を法制化する協議を始めました。一方、船田憲法改正推進本部長は、来年7月の参院選後に憲法改正発議をすることを明言しました。「戦争をしない国」を堅持するため、いま、何が求められているのかを小林和恵法律事務所の小林善亮弁護士に聴きました。(聴き手・葛西建治)

Q 総選挙で共産党は躍進しましたが、これからの政局は。

小林弁護士

総選挙で与党大勝と報道はされていますが、自民党は前々回の得票数より大分落としている。小選挙区マジックで議席はかろうじて維持をした状況で盤石とは思われない。もともと安倍首相自身党内基盤が強いわけではない。他方、野党のほうも民主党は復調しませんでした。共産党が伸びたのが象徴的で自民党ときちんと対決をして、ものを言う、おかしいことにはおかしいと言うことに期待をする国民が、かなり多いことが分かった選挙でした。

野党の方も伸びたのは共産党だけだったということをみれば、きちんと自民党のやり方にチェックをして、対決をしていかなければ、どんどん議席を減らして次はないという形になると思いますので、緊張した国会が続いていくことになります。そこにきて、春以降、安全保障関係の重要法案が目白押しになります。憲法を武器に国会論戦が行われることになれば、かなり流動的な政局になる可能性も出てくると期待しています。

Q イスラムをめぐって、安倍さんひどいことを言っています

自衛隊を出すことも検討するなどと言っています。いままでの安倍首相は憲法をなし崩しにするようなことをやっていますが、それからもはみ出した発言です。去年の7月1日に集団的自衛権容認の閣議決定がありましたけど、あれに照らしても、海外で邦人が拉致や監禁をされたというときに、自衛隊が武力行使を出来るということは、出てこない話です。集団的自衛権を容認したとしても、自衛隊が武力を使えるのは、集団的自衛権を行使するか、あるいは日本有事の場合ですので、いずれの場面にも当たらないところで自衛隊の武力行使を認めるのは、憲法九条の意味をなさない規定にしてしまうことになります。暴論のたぐいですQ カイロ、イスラエルで2億ドルの援助を言いましたが、アラブの人はどう思うのでしょう

「人道支援」と言われると、それなら良いじゃないかと思いがちですが、人道支援というのは、1999年に国連決議がありまして、中立性、公平性、独立性に基づいて行わなければならないとされています。それに照らしてみると、今回の人道支援は「テロと戦う」国に対して、と明確に言っています。これは決議に違反することになりますので、国際的にみて、理解してもらえないことになります。イスラム国にとってみれば、完全なる利敵行為、敵対行為なので人道支援になり得ないことです。Q 拉致されていたのが分かっていながらの発言

その当時、安倍首相にどれだけの危機感があったのか、もっと検証されなければなりません。エジプトでの演説は人道支援とは言っていません。テロと戦う国々に対して2億ドルの援助をすると言っています。人道支援はイスラエルの会見で言い出したことです。エジプトの演説がその時の状況で適切で慎重に言葉を選んだ発言とは、とても思えません。安倍首相はテロに配慮することはない、という発言を国会でさかんにしていますが、テロを容認しないことと、邦人が監禁されている状況で安全を考えて、政策、スピーチを考えるということは別の問題です。安倍首相のエジブトでの発言は、その時の状況を考えれば、不適切だったと言わざるを得ません。Q 周りが見えない人ですね

政策をみていると、自分の考えに同調する人には好意的だけど、自分の考えに批判する人、反対する人には聴く耳を持たないという態度が、いろいろなところで見られます。特に沖縄の問題で顕著です。いまだに選挙で当選した翁長知事に首相も官房長官も会わない、子どもじみた対応をしています。Q 憲法改正の発議の時期は

報道によると、船田憲法改正推進本部長と会談をして、来年7月の参院選挙後に発議をすると言っています。明文改憲の発議の時期を明示したのは初めてのことです。もともと自民党内に来年の参院選で国民投票と同日投票という声がありました。この自民党内にある声を踏まえて、7月の参院選後ということで表明しました。同日投票はしないということです。そういう意思表示だったのでしょう。安倍さんの頭の中にあるのは、96条改正問題と思います。安倍さんが首相になった時、96条を改正して、発議の条件を国会議員二分の一にすると国会で述べていました。ルールを変えるのはおかしい、立憲主義に反するとの批判が巻き起って、この問題はうやむやになってしまい、実事上、引っ込めた形になっています。Q 国会の中では改憲派が多数、私たちはどう闘って憲法を守るのでしょう

全国に7千以上の九条の会が昨年、一斉行動を提起して、全国的に取り組んだ経験があります。一致団結して、同時に一つのことへの取り組みは画期的でした。九条の会を横に繋げて、協力して活動していく取り組みが今、求められています。九条だけでなく、いろいろな個別の問題があります。所沢でも住民投票が行われるとか、今年は教科書採択の年であるとか、介護保険制度の改悪で要支援の部分が自治体に丸投げされるとか、こうした憲法に関わるような問題と結びついていくことが大事と思います。9の日宣伝の日に個別の課題に取り組んでいる人にも来てもらい、話してもらうなど、手が届く範囲で横の繋がりを広げていく、ウイングを横に広げることが必要と思います。持丸邦子(大学教員)

我が家は4種の新聞を定期購読しています。うち1紙は日本経済新聞です。それとともに配達されるのが「市民新聞」という所沢のさまざまな文化イベントやスポーツ情報を掲載しているミニコミ紙です。これまで、9条の会のイベントなど、平和の取り組みも積極的に掲載している4ページのカラー紙です。

その2014年10月3日発行のNo.502の3ページ目の右上4分の1強を占める記事は、いつもと違いました。見出しは「徳川夢声が見た『慰安婦』」。その著作の「戦争日記」の中で描かれた「慰安婦」の記述をもとに、慰安婦についてあれこれ論じて、最後に次のような論評をしています。

お気づきのように、なかに、「従軍慰安婦」という言葉はない。ずっとのちに、だれかが“作った言葉”だということがわかる。

「日本軍によって強制的に連行され、自由を奪われた性奴隷」などという姿も、徳川夢声の日記からは、とうてい読み取れない。のちに、だれかが“作った姿”だ、というのは明らか。

夢声翁、もしいま生きていたらなんと笑うだろう。

私は以前、当時、慰安婦であった方を支援する会に参加したり、祖国に帰った慰安婦についての報道や現在の暮らしを撮影した方とお話ししたりしたことがあります。そうした取り組みの中で、元慰安婦の方たちが「従軍」という枕詞を好んでいない、ということを聞いたことがあります。

なぜならば、それは、「従軍記者」や「従軍看護婦」のように安定した身分を予想されることを嫌ったためのようです。確かに後から“作った言葉”なのでしょうが、それによって、慰安婦の実態が変わるわけではありません。また、彼女たちが性的な務めを強制的にさせられて、その立場から逃れることができない、ということは、どんなに豪華な暮らしをしようとも、「自由を奪われている」のは事実です。そして、男女格差を示すジェンダー・ギャップ指数が、日本は、世界142カ国中105位(世界経済フォーラム、2014年)と、男女格差が大きく、先進国の中にあっては最低となっている要因は、この記事にあるような、女性に対する浅い見方がまだ残っていることにある、と実感しました。

それにしても、なぜ、通常はイベント記事満載の「市民新聞」にこのような記事が載っていたのでしょう。違和感、そして女性である私は、嫌悪感も覚えました。他の地域では朝日新聞販売店から配達されることが多い日経新聞ですが、所沢では、なぜか、読売新聞販売店から配達され、「市民新聞」は、この読売新聞販売店が独自に発行しているため、日経新聞購読家庭にも届くのです。

読売新聞は、朝日新聞が「従軍慰安婦」報道の、所謂「吉田証言」の取り消しを受けて、「従軍慰安婦はいなかった」とするスタンスをとっていることはよく知られています。このことが「市民新聞」での違和感を覚える紙面になったのだろう、ということは容易に想像できました。

一方、日本経済新聞はビジネスマンが良く読む新聞であり、「従軍慰安婦」報道を否定する立場はとっていません。なぜなら、世界の常識として、日本の従軍慰安婦は、名称はどうであれ、実在していたからです。それをグローバル化する日本企業で働く人々が知らずにいることは「恥」以外の何物でもないはずだからです。所沢の日経新聞読者にとっては読売販売店から日経新聞が配達されていることは不幸なことでした。

他の地域の読売販売店の状況を、私はのちに『週刊金曜日』の2014年10月10日の1011号の記事から知りました。朝霞市では、全戸に『朝日「慰安婦」報道は何が問題なのか』という19べージのリーフレットが配られた、と同誌P28にありました。

一方、そのリーフレットを読売の拡販に逆効果であるとして、配布していない販売店もあった(P29)そうです。

所沢でもそれは配布されませんでした。しかし、何らかの形で読売本社に忠誠を示さなければならなかったのでしょうか。新聞の販売部数が日本全体として減っている中で、新聞の販売競争は激しくなっています。確かに、私の大学の学生の中でも地方から出てきている学生だけでなく、親と同居している学生も、親が新聞を取っていないため、日頃から新聞を読んでいない学生が多くなっています。新聞の宅配制度を維持していくことが難しくなっていることが予想されます。

そのような激化する競争の中で、各紙が相手をけ落とそうとすることは十分に予想できます。「市民新聞」の行動は、ある意味、リーフレットを配らないための苦肉の策だったのかもしれません。

販売店主の苦悩が想像できます。私自身も以前に、TV局関連の教育機関で仕事していたとき、ちょうど、第一次安倍政権のときでしたが、上司に機関誌の文章を変えるように指示されたことがあります。内容は忘れましたが、私の担当科目は『社会教育概論』でした。公民館活動など社会教育の戦後の大きな役割は日本国憲法の普及とされています。

最近、かつて日中戦争、第二次大戦へと進んでいった日本社会と空気が似てきた、と言われます。

朝日新聞は、戦前〜戦中の白紙の反省を紙面に継続して掲載していましたが、それでも、「従軍慰安婦」に関する吉田証言について、誤解を招くような謝罪記事を掲載し、朝日バッシングにつながりました。

マスコミが政権のお目付役を忘れたとき、再び戦前となるとも言われます。マスコミに付随するミニコミ紙にもその役割の一端はあるように思います。そんな戦前のような空気が日本社会を覆っていけば、その先に何があるか、空恐ろしく感じます。たとヘミニコミ紙であっても、「忖度」はしないで欲しいと痛感したこの数ヶ月でした。

快晴にめぐまれた2月11日、会の「2015年新春のつどい」がコーププラザ所沢で開かれました。

第−部は世話人の原緑さんの進行で、俳優渡辺小百合さんの“語り”と“朗読”です。演目は、秩父民話「ころげたおむすび」、庄内民話「葬頭河の婆さ後家人り(そうずがのんばさごぎいり)」、津谷タズ子作・新庄民話「月の光でさらさっしゃい」の3作品。

「このお話は本を見ずになんとか…」と謙遜しながらはじまった「ころげたおむすび」は昔話としてもなじみ深い民話です。渡辺さんの感情表現豊かな“語り”に参加者は聞き入りました。語り終えた後、「やっぱり抜かしちゃった」と首をすくめる渡辺さんのしぐさが会場を和ませます。つづく2作品は山形の庄内・最上地方の方言を駆使した“ほんものの朗読”を堪能させていただきました。

第2部は参加者(35名)による懇親会です。テーブルには世話人の鴨川孝司さん手づくりの料理がならび、用意された酒類に持ち込みのウィスキー等も加わります。中原道夫代表委員による乾杯のあいさつを皮切りに佐藤俊広事務局長の司会ではじまりました。会員外からの参加もふくむ全員が自己紹介を兼ねたスピーチを中心に懇親がすすみます。

戦後70年を迎える今年、「日本会議」の改憲策動が動き出しているなか、「9条の会」がはたす役割を再確認した「つどい」は、あっという間に予定の時間が過ぎていきました。

100年余り前、幸徳秋水ら20数名が天皇暗殺を企てたなどとして処刑された大逆事件。秘密保護法の制定や集団的自衛権の行使容認など人権や平和が脅かされるいま、この事件は私たちに何を投げかけているのでしょうか?

講 師:田中伸尚さん(ノンフィクション作家)

『憲法を獲得する人びと』(岩波書店)で第8回平和・協同ジャーナリスト基金賞、『大逆事件死と生の群像』(岩波書店)で日本エッセイスト・クラブ賞受賞。

コーディネーター:田島泰彦さん(上智大教授)

日時 2月28日(土)13:15分開場

会場 けやきホール1Fセミナールーム、清瀬駅北口より徒歩5分

資料代 700円(コーヒー付き)

問い合わせ Mai1:kinyoubi@gmai1.com

主催 週刊金曜日:清瀬読者会

後援 週刊金曜日

埼玉県平和資料館を視察(ガイドは埼玉県平和委員会の二橋元長氏)、吉見百穴で旧中島飛行機の地下工場跡など見学。天然温泉の「平成楼」で交流を行います。

日 時:3月14日(土)

集合時間:午前9時

集合場所:航空公園 YS前

参加費:5,000円

申込:大山茂樹(04-2942-1248)まで