機関紙111号 (2015年6月28日発行)

梅田正己(書籍編集者)

いま日光東照宮の国宝・陽明門が修復中だという。その作業の一端を先日テレビで見た。平成25年から始めて31年まで、実に6年がかりの大事業だ。

なぜそんなにかかるのかというと、天然の岩絵具による彩色を中心とする30を超す工程を、400年前の創建時の工法どおりにやるからだ。明治初期の修復時に作られた精細な図面が残っており、それに従ってやっているのだという。

歴史が深く刻まれた国宝を保存することがどんなに大変か、改めて知らされた。

自然災害や政変などの危機に乗じて、人びとが茫然自失から覚める前に不可能と思われた過激な政策を強行する手法をナオミ・クラインはショック・ドクトリンと名付けた。

では、同じコクホウでも、国法はどうだろうか。

第一次安倍晋三内閣は平成18年9月に発足、わずか1年で退陣したが、その間に重大な法の改変を行った。

18年12月の教育基本法「改正」である。

どう「改正」したのか?

教育基本法は、昭和22年3月末、日本国憲法の施行を1カ月後にひかえて制定・公布された。

この基本法の第一の特徴は、憲法と同様「前文」が付けられていたことである。こういう「前文」だった。-----「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。」

この基本法が、新憲法と固く結びついた、いわば憲法とセットだったことがよくわかる。

また新憲法の制定が、日本国民の世界に向けての「決意表明」だったこともわかる。

ではこの「前文」冒頭部分が、安倍政権によってどう「改正」されたか。

---「我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。」

まず文章の調子が、原文のピンと張った文体から、力感が抜け落ち、だらだらと、弛緩した文章に変わった。

内容的には「憲法」が消えた。

したがって、この基本法が新憲法とセットであることも、また日本国民が憲法に込めた「決意」も消されてしまった。

では、どうして基本法と憲法との緊密な関係を消してしまったのだろうか。

予想される理由は、憲法の制定からもう70年もだったのだから、ということだろう。「決意を示した」といっても、大昔のことではないか、時代の推移に応じて条文を変えるのは当然、というのだろう。

しかし、あらゆる文物と同様、法律も歴史的産物である。無風状態の中で漫然と制定された法律などはない。一定の歴史的状況の中で、求められ、必要があって、法律は制定されるのである。

したがって、法律にはすべて.「歴史」が刻まれている。中でも憲法と教育基本法には、大日本帝国の崩壊した廃墟の中から立ち上がった新生日本のめざす方向と決意が明瞭に込められていた。

それなのに、安倍政権は基本法の「前文」冒頭部分から、基本法を生みだした土壌ともいうべき憲法を消し去ってしまった。

なぜか?安倍政権は、憲法自体を変改しようと考えていたからである。現憲法から、そこに刻まれた「歴史」を消し去るつもりだからである。

その意志は今も変わらない。目下のところ「解釈」によって実質改憲をはかっているが、目標は明文政憲による、現行憲法の換骨奪胎である。その証拠に自民党が発表している改憲草案の前文もこう書き出されている。

---「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって……」

私のいう現行憲法の「歴史」は、跡形もない。

もくじへ

行木恒雄(ジャーナリスト)

安倍政権は「個別的自衛権による専守防衛」という従来の憲法9条解釈を覆して、集団的自衛権行使を容認する安全保障関連法を成立させるため、国会会期末の24日を控えて22日、衆院本会議で自公両党の賛成多数で会期を9月27日まで95日間延長することを決めた。この法案は自衛隊を海外に派兵して米軍といっしょに戦争の出来る国にするという「戦争法案」そのものであり、会期延長は即時廃案を求める世論を無視した暴挙である。

政府は7月下旬までに衆院で強行採決して参院に送り、会期内に確実に成立させる構えだが、この長期延長は参院送付後、60日たっても参院で採決されない場合、衆院で3分の2以上の賛成で再可決できる「60日ルール」も想定している。

今こそ国会内外での反対運動を盛り上げ、世論の力で7月の強行採決を阻止して戦争法案を廃案にしたい。

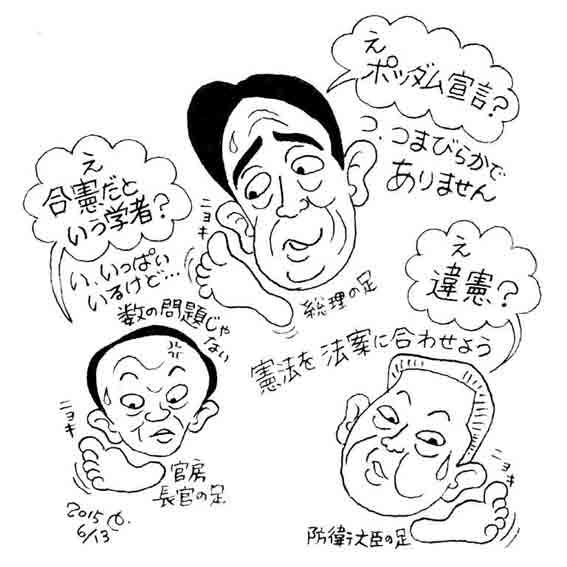

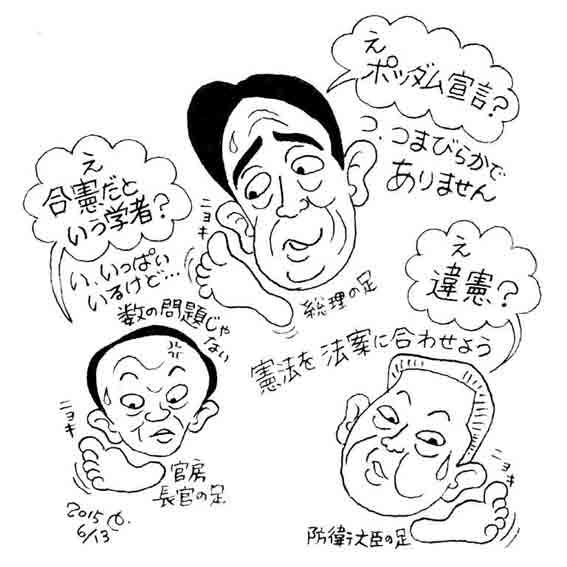

政府に違憲論ショック

通常国会としては戦後最長の会期延長だが、政府は強まる世論の反発と違憲論ショックに揺れている。

衆院憲法審査会で自民推薦の参考人・長谷部恭男早大教授ら3人が揃って「集団的自衛権を認めた安保法制は違憲だ」と表明したためだ。同様に全国で220人もの憲法学者が「違憲の法案反対、即時廃案」を求める声明に賛同。

さらに衆院特別委の参考人質疑でも元法制局長宮の宮崎礼壼氏が「法案は憲法9条に違反し、速やかに撤回すべきだ」と訴え、阪田雅裕氏も「従来の政府見解を逸脱している」と批判した。政府は「法案は憲法に適合している」という見解を発表しているが、従来の考えを繰り返しただけで根拠薄弱。国会審議でも野党の質問にまともに答えられず、その違憲性、危険性が明るみに出るばかりだ。

会期延長について安倍首相は「丁寧に説明し、徹底的に議論する」というが、民主、共産、維新、社民、生活の野党5党が反対。岡田民主党代表は「国会をいったん閉じ、法案を再整理して出直すのが本来だ」とし、志位共産党委員長は「会期は予定通り閉じて廃案にすべきだ」と主張。新聞報道(23日付)では、読売が「安保法案を確実に成立させよ」と政府を激励しているが、朝日が「安保法案、違憲の疑いは晴れない」、東京が「違憲の安保法制、撤回・廃案を決断せよ」と主張している

列島覆う法案反対の波

この間、私もじっとしておれず、国会包囲集会や座り込みに参加、多くの人々の熱気を感じた。「『戦争しない国』から『戦争する国』へと重大な岐路に立っている」としてノーベル物理学賞を受賞した益川敏英京大教授61人の呼びかけで、全国の学者・研究者約5300人と市民約7200人が法案反対声明に賛同。また俳優座、民芸など演劇関係36団体も立ち上がった。93歳と高齢で病身の瀬戸内寂聴さんも車椅子で国会前集会に参加、「戦争はすべて人殺しです。二度と繰り返してはなりません。死ぬ前に訴えたい。若い皆さんが幸せになるように」と呼びかけ、私たちを感動させた。

このように日本列島を覆う法案反対の波に、多くの国民がこの法案の危険性を理解しつつある。朝日新聞と共同通信の直近(20〜21日)の世論調査では▽「法案反対」が朝日53%、共同58・7%▽「今国会成立反対」が朝日65%、共同63・1%▽「憲法違反」が朝日50%、共同56・7%▽「政府の説明不足」が朝日69%、共同84%と、いずれも前回調査より増えている。内閣支持率も朝日39%と40%を切った。世論は会期延長による法案成立を認めず、安倍政権には厳しい目を向けている。

衆院の再可決で成立ねらう

しかし、日米同盟強化にひた走る安倍首相は米国議会で安保法制を「夏までに成就させる」と約束してきただけに、法案成立に政治生命を掛けている。自公両党は衆参両院で過半数を超える議席を持つだけに強気だ。政府は与党だけの強行採決への批判をかわすため、維新の党を抱き込もうと、水面下で修正協議や採決参加を働きかけている。

さらに参院での審議が混乱して採決不能に陥った場合、「60日ルール」を活用するため、衆院では7月下旬までに採決し、直ちに参院へ送付する段取りである。したがって、まず7月採決をストップさせることが緊急課題である。強行採決すれば、安倍政権が崩壊することを知らしめたい。

しかし、あの60年安保闘争では、岸信介内閣が総辞職したものの、自民党の強行採決

で成立した新安保条約は残ってしまった。今回、この二の舞を避けるため、絶対に衆院で採決させてはならない。「60日ルール」に逃げ込ませない。

この際、党派や団体、思想信条を超えて「憲法擁護・戦争法案反対」の一点で共同行動を組織している『戦争させない・9条壌すな!総がかり行動実行委員会』の役割は大きい。6月の国会包囲行動に次いで7月行動も計画中。世論の力で安倍政権が暴走できない状況を作れば、必ず勝利できると確信している。(当会会員・山口在住)

もくじへ

丸山重威(ジャーナリスト)

そもそも憲法違反の法案を、憲法擁護義務を負う国会議員たちが、勝手に決められるものなのかどうか?議員一人ひとり、胸に手を当てて考えるときではないか。

衆院憲法審査会が6月4日参考人として呼んだ憲法学者、長谷部恭男早大教授、小林節慶大名誉教授、笹田栄司早大教授の3人が、安保関連法案について揃って「憲法違反」と表明したことで、自衛隊をいつでも、どこでも、切れ目なく海外に派遣し戦争ができるようにする「戦争法」の審議は、遅ればせながら、改めて憲法問題として意識され始めた。

「過剰な制約で『切れ目』作るな」(6月3日)と主張していた読売新聞は6日、慌てて「昨年7月の政府見解で決着したはずの憲法問題が今、蒸し返されたことに違和感を覚える」と書いたが、もともと長年積み重ねて来た憲法解釈を強引に変更した「集団的自衛権の容認」の閣議決定は、当時も「そんなことができるのか」といわれていたのに、政府・与党が勝手に押し切っただけで、「決着」などづいていない。

ごく当たり前に考えれば、「軍隊」に見える自衛隊を、「戦争放棄」「非武装」「交戦権の否認」を決めた憲法9条と両立させるため、それこそ「ガラス細工」のように、精緻に組み立ててきた論理を乱暴に壊そうとする無理筋である。

しかし、政府・与党は、首相の「夏までに成立」という約束を何とか果たすべく、まず大幅な会期延長で、強引に成立を図ろうとしている。

「ガラス細工」の9条・自衛隊の両立

制定当時の憲法9条の解釈は、吉田茂吉相が言った通り、「戦争は自衛戦争と言って始まる。9条は自衛戦争も放棄している」というものだった。

しかし、朝鮮戦争をきっかけに警察予備隊が作られ、それが「保安隊」「自衛隊」と発展してくる中で、政府は、個別的自衛権を認め、9条と自衛隊との両立を図る論理を組み立ててきた。

つまり、「9条は固有の権利である自衛権を棄てたものではない。日本にも『個別的自衛権』は当然あるが、侵略戦争はしない。海外派兵はしないし、核兵器は持たない。自衛隊は『専守防衛』に徹し『集団的自衛権』の行使はできない。自衛隊は近代戦を遂行する能力はな<、戦力ではない」という原則で、「自衛隊反対」が強かった世論も、災害救助の活動などで信頼を集めた「戦争をしない自衛隊」が次第に容認されてきた。

しかし、自衛隊の装備は強化され、いまでは、陸の10式戦車、空のF15、海のイージス艦6隻などを持ち、総合力は、世界で2位とも3位とも言われるようになった。

一方、米国は、湾岸戦争、アフガン戦争、イラク戦争など、中東への介入戦争を引き起こし、財政負担から日本の「貢献」を求め、「ショウ・ザ・フラッグ」(旗幟鮮明にせよ)、「ブーツ・オン・ザ・グラウンド」(陸上部隊を派遣せよ)と迫った。日本も、戦闘終了後の平和維持は「国際貢献」だとして、PKO法でPKO部隊への派遣を開始。日米軍事協力を強化、89年には周辺事態法などで法制化した。

これはまさしくクーデターだ

今回の「戦争法」は、「憲法上の制約」と断ってきた米国の戦争への参加と、せいぜい日本国土の周辺と考えられてきた自衛隊の活動範囲も制約を外して世界中に広げ、「いつでも、どこでも、切れ目なく」活動できるようにしようとする。他国が攻撃されたときにも、「後方支援」できるよう「集団的自衛権」の行使を容認。「専守防衛」も、「他国が攻撃されたときに反撃する集団的自衛権の行使も含まれる」との解釈も引き出した。国会審議で明らかになったのは、すべてが曖昧で、結局政府に「白紙委任」を求めているだけだ、ということである。

さらに首相は、6月18日の衆院予算委では、「その時々の内閣が必要な自衛の措置は何かを考えるのは当然。従来の解釈に固執するのは政治家としての責任放棄」と憲法解釈変更を正当化した。これはまさしく、立憲主義に反し、クーデターだ。

憲法学者の反対声明への賛同者は231人、幅広い分野からの「学者の会」の声明賛同者は18日午後までに、学者・研究者4809人、市民6045人に達し、連日、市民団体による集会や国会包囲が続いている。遅ればせながら、16日には朝日も社説で「『違憲』の安保法制廃案で出直すしかない」と書いている。

政府・与党はこれでも、憲法無視の法案成立を目指すのか?廃案、安倍退陣か、憲法躁躍を認めるのか。闘争は正念場だ。(元共同通信)

もくじへ

もくじへ

宮本研の大作「明治の枢」をみる

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

宮本研の「明治の枢」が文学座で上演された。日本の公害史の原点となった足尾銅山の鉱毒被害に苦しむ谷中村の村民と、その生涯をかけて取り組んだ田中正造を描いた作品である。1962年にぶどうの会によって上演された。つづく「美しきものの伝説」などをふくむ「革命伝説四部作」を仕上げていった。

田中正造(劇中では旗中村・旗中正造)を中心に、若い農民たちの姿を描いた3時間を超す大作。今回の演出をした高瀬久男は本番を控えた6月1日に逝去した。彼にとって最後の演出作品となった。

冒頭、笠に蓑という農民たちが疾風のようにして登場してくる。一揆に向かう緊張感みなぎる幕開けだ。正造(石田圭祐)が国会議員の立場で要請を受け止めると説得する。農民たちからの信頼の篤さがみなぎる。そして、正道のもとにキリスト社会主義者の岩下先生(加納朋之)、社会主義者の豪徳さん(得丸伸二)たちが現れる。それぞれの立場から社会変革を目指す議論が展開されていく。一筋縄では解決できない現実の苦しみをどうするのか、重いテーマである。迫力あるせりふがつづく。やがて、旗中村が足尾鉱毒の遊水地に指定され、土地収容の強制執行がされる。

正造の石田が好演、とりわけ、後半の村に戻り、落ちぶれていく姿が印象的。そして、若い俳優たち、宗八の亀田佳明、佐十の藤側宏太、治平の上川路啓志、和三郎の木満允視らの勢いのよさが舞台を熱くしていた。池袋・あうるすぼっと=6月15日所見。

もくじへ

「会」は6月20日、「10周年のつどい」を新所沢公民館で催した。「戦後70年日本は過去とどう向き合ってきたか」と題して、大日方純夫氏(早稲田大学文学学術院教授)が記念講演を行い、80人が参加した。

逆風の中で、日中緯共同の歴史書を編集した苦労と、戦争体験と戦後日本の戦争認識の変節やドイツとの違いなど、分かりやすく講演した。

合唱団「ききゅう」のハーモニーが会場に響き渡った。開催の挨拶を行った中原道夫代表は「昨日のNHKの番組に腹が立った。合憲学者の西修駒沢大学名誉教授を引っ張り出し、合憲論を2回も放映した。バンクーバーに行ったとき、地元のバスの運転者に『九条は世界のお守り』と言われた。この宝をしっかり守って行きたい」と、自作の詩を読み上げて、自由といのち・平和のために闘おうと訴えた。

「会」のあゆみもDVDで上映された。駅頭宣伝、基地ウォッチング、機関紙編集会議など、世話人らの10年前の姿に「毛髪があんなにあった」との変な感想も。機関紙に毎月「沖縄通信」を寄せている本部町在住の原田みき子さんのメッセージを事務局長が読み上げ、辺野古へのカンパを募った。4万3千円のカンパが寄せられ、現地に送金することにした。閉会の挨拶で持丸邦子代表委員は「子どもや孫たちを戦地に送ってはなりません。戦争法案はなんとしても廃案にしましょう。そのためにあらゆる手段を講じ、運動を強めよう」と訴えた。

大日方教授は。「70年目に戦争をどう振り返るのかだけではなくて、これからの日本はどうなるのかを問われています。新しい戦争をどう防ぐのかという課題もあります。戦後70年の節目です。1945年の敗戦から70年前は1875年です。70年間は長かったのです。それは戦争の歴史でもありました。明治の初めから昭和20年までです。そのあと70年ですので、戦後の平和は長く続いたのです。1875年、140年前に江華島事件が起きた年です。日本は朝鮮半島で軍事挑発しました。これを契機として、朝鮮に不利益条約を押しつけます。その10年後、終戦から60年前になりますが、朝鮮半島における日清の緊張が高まります。そして、一触即発の甲申政変が起きます。それを受けて130年前の1885年に「脱亜論」が時事新報に発表されました。福沢諭吉が書いたものです。日本はアジアを抜け出し、ヨーロッパとともに歩もうと宣言した文章として知られています。その10年後の4月、日清講和条約を結んで、台湾を植民地とする路線を選びました。その10年後、110年前ですが、日露戦争が終わります。ポーツマス講和条約を結び、9月に朝鮮に対する支配権を得ました。それから10年後、100年前になります。

1915年に日本は中国に5号21カ条の要求を提出して、強行に迫って認めさせます。その結果、中国と強い摩擦緊張が起きます。台湾と朝鮮の植民地化と中国に対する膨張となって、1935年の日中戦争に発展していくのです」と、日本は終戦前の70年間、10年ごとに戦争を起こしてきたその歴史を語った。(全文は次号に掲載します)

もくじへ

木洩れ日

ミシュランが三ツ星観光地に指定したことで、まるで銀座の歩行者天国のような高尾山ですが、その人出を嫌って静かな道を歩きたいのならとNHKが紹介した裏高尾は、今や中高年の登山者で賑わっています。

高尾山(599m/東京都)は、古くから修験の山としての歴史を持ち、その“千年の森”には独特な植生も多く数えられる貴重な山です。周辺道路の渋滞緩和を図るために、その山に圏央道を通すことで起こされた天狗裁判には全国が注目しました。

過日、友人に誘われて「静かな」と言われるコースの裏高尾を歩いてきました。日陰沢という名の通り、直射日光を程よくさえぎる道から入り、ずっと木洩れ日の道をたどりました。一休みをした時に、ふと足もとの黒い土の上に太陽の輪がいくつも描かれているのが目に入りました。まあるい光がステンドグラスの模様のように置かれています。見上げれば、爽やかな風に揺れる緑の葉の間に澄み切った空が透けて…。ここも東京。いっとき、日常から切り離されるためにと、訪れる人が多い訳も分かりました。

木洩れ日は、地面に出来る光の形が太陽と同じ丸い形をしています。どんなに入り組んだ枝と枝の間をすり抜けて降ってきても、その葉が作る隙間の形にはなりません。部分日食のときには欠けた太陽そのままの形だったり三日月の形が地面に映し出されます。なんだか不思議ですね。

この「木洩れ日」という言葉には、文字で見ても音を聞いても、居心地の良い椅子に深く収まったような心地よさを覚えます。外国語辞典でこの言葉を引いた記憶が無いような気がしたのですが、森の多い日本の文化が生んだ言葉なのでしょうか。

こんなことを気にした人は他にもいて、ネットには外国語で該当する表現の一覧を載せているプログがありました。さすがに森林圏の北欧には単語そのものがあるようです。

原 緑

もくじへ

大竹 晃(会員)

開催日 2015年5月6日

場 所 鎌倉芸術館大ホール

講演者

浜 矩子(同志壮大学大学院ビジネス研究科教授)

「グローバル時代の救世主、それが日本国憲法〜正義と平和が出会うとき〜」

柳沢協二(元内閣官房副長官)「集団的自衛権はなぜ間違っているか」

内橋克人(経済評論家・鎌倉9条の会呼びかけ人)「これは民主主義ではない!〜強者の欲望に寄り添う権力のもとで〜」

講演者の顔ぶれと演題をみただけで、もはや説明報告のいらないような「鎌倉9条の会10周年記念講演」でありませんか。

1500人収容の大ホールも入りきれない熱気の渦、講演者目線に近い中段ど真ん中の席に陣取り3時間の講演をジックリ聞き入ることができました。

内容の逐一を書くと紙数がいくらあっても足らない含蓄・教訓・共感にあふれたものでした。

浜さんのご存知「(チーム)アホノミクス」に関るエピソードから端を発し、いま平和と安全を考えるとき「正義」は誰のためのものでなければならないのかを語り、言葉上のごまかしや歪曲、人心をもてあそぶなど愚考を多様乱用し、たまに無知をさらけ出すが、その校滑で愚かな企ては「日本の重篤な病」となっていると言います。浜さんはこれを「誤った過去を取り戻したがり病」と診断されました。

ついでにその愚かさも治療してほしいものですが、たぶん一生治らない不治の病なのでしょう。

その副作用は「国民のほうを見ざる、国民の声を聞かざる、国民にキチンと説明を言わざる」病ですね。

柳沢さんは、丁寧なコメントをプリントでまとめられており、「新ガイドラインと安保法制で日本はどう変わるか」という内容の講演をもと内閣官房の立場から、鋭く解析し、その危険性や不条理を説いておられました。

最後の講演が、マスコミ文化の分野から内橋克人さん、話しくちが少々弱いと感じましたが埼玉の公民館広報に歌を載せなかった問題から地方自治体がなぜ憲法を守れないのか、教育委員会の問題、行政役人の中央政府への屈服などの動きを指摘し、権力者による公的資源の略奪へすすみ、財政(金)、人事、マスコミ抑圧など人、もの、金などさまざまなマインドコントロールを駆使しながら民意を無視した「頂点同調主義」に到っていると解きます。

民主主義を徹底するには、レトリックやまやかしが罷り通る社会であってはならない、世間は「本当に安倍の戦争ごっこ」に付き合うつもりなのか?この危機を「見抜く力」「賢い選択をする力」「戦争を指示する人への説得」9条の会が為し得ることは山ほどあると力強く宣言されました。

平和な未来と平和な社会の建設にみんなで力を合わせて頑張りたいと思うのは当然だと感激する講演会でした。

もくじへ

●映像と講演「日本と中国」

第1部映像「証言・侵略戦争」から「人間から鬼へ、そして人間へ」

第2部講演「守るとは何か一敵を作って日本の真の平和が守れるのか」講師姫出光義氏(中央大学名誉教授)1937年、神戸主まれ、燃順の軌跡を引き継ぐ会」代表。著書にr三光作戦とはなんだったのか」など多数。

日 時:7月18日(土)14:00から

会 場:新所沢公民館(緑町公園前)

参加前売り券:1000円(当日1200円)

主 催:「9条の会所沢やまぐち」

後 援:日中友好協会埼玉西部支部 「マスコミ・文化九条の会所沢」

連絡先:04−2923−1871 坂方

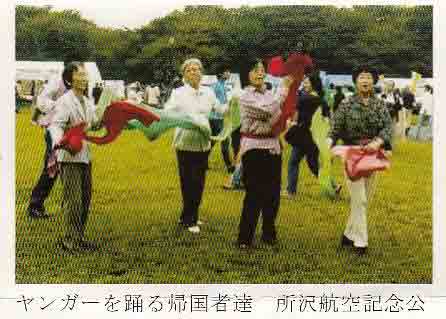

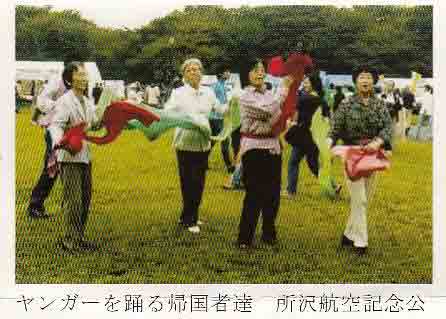

●中国帰国者戦後70周年記念公演会

中国残留孤児・残留婦人の70年「彼らの生きた証し」。帰国後、言葉の壁、文化の違いに戸惑いながらも、今は力強く生活しています。この人たちの歴史と今を知ってください。

第1部 残留孤児・残留婦人について、映像と資料で語る

対談 ノンフィクション作家城戸久枝氏、女優(ひとり芝居)神田さち子氏、

第2部 合唱・独唱・雑技・舞踊劇(帰国者が制作し出演する舞踏劇『孤児の涙』)

日 時 8月26日(水)12:30開場

会 場 ミューズ・マーキーホール

入場料は無料

主 催 所沢中国帰国者交流会、NPO法人中国帰国者・日中友好の会、公益財団法人中国残留孤児援護基金

後 援 所沢市・所沢市教育委員会

●「映画・ひまわり」上映会

8月14日(金)、ミューズ・マーキーホール、午後と夕方の2回上映の予定。前売り(一般)1000円。小・中・高校生800円。詳細は次号に掲載します。

もくじへ

トップページへ