機関紙112号 (2015年7月26日発行)

桂 敬一(元東大教授 メディア研究家)

安倍政権の与党単独というべき安保関連法案の強行採決が、7月15・16日と、衆院の特別委員会・本会議で繰り返されるに及び、国会周辺の「アベ・ノー」の市民デモはますます盛り上がり、18日には、作家・澤地久枝さんが俳人・金子兜太さんに揮毫してもらった「アベ政治を許さない」の大きなビラを、集まったみんなが頭上に高く掲げ、迫力ある光景をみせてくれた。そこには反対運動の大きなエネルギーが感じられた。

だが、そうした反対運動の高まりを目にしながら、あのときもそうだったのだがと、ある種の「デジャビュ」、既視感にも襲われた。60年安保のときだ。

6・15の強行採決に際し、メディアも、反対運動に結集した市民も、大きな緊張感の下で危機に臨み、全力を尽くした。そこにも大きなエネルギーが存在していた。ところが、強行採決で政局的な区切りがつくと、メディアも運動も、大きな山を越したという感じでトーン・ダウンし、わけもなく緩んでいき、惰性的にデモはするものの、無為に1か月後の新条約自然成立を迎え、その後はデモもなくなり、メディアはポスト岸の政権争いに関心を移していったのだ。そうなりかねない雰囲気が今もありはしないか、と思うわけだ。とくにメディアには、そうしたDNAがけっこう色濃く残っており、油断がならない。

「王様は裸だ」

しかし、今回は55年前とは状況が大きく変わっているのも確かだ。当時、学者・研究者、大学人がこれほど組織的に結集、大きな役割を果たすようなことは、まずなかった。確かに清水幾太郎、日高六郎など、論壇で活躍、その発言がマスコミで大きく扱われる大学人もいた。

だが、国会の憲法審査会や法案審議の特別委員会などで、専門研究者が「王様は裸だ」とあっさり断言したり、1万人を超す、多領域を網羅する学者・研究者が組織的に反対運動を展開するなどのことは、あのころはなかった。

60年安保と違う若者の姿

また、運動、とくに集会・デモなど街頭行動への若者の参加の少なさが、ここ暫く嘆かれてきたが、これも大きな変化をみせだしている。これまでの若者の参加の減少は、主に労働組合運動の衰退によるものだし、学生運動ときたら、もっとずっと前に影を潜めていた。

最近、反原連などの市民運動が若者の共感を集めるようになっていたが、6月14日の国会前2万5千人の大デモ出現以来、顕著に若者・女性の参加が多くなり、戦争反対が市民運動全体の大きな関心事となるに至っている。そして、そのなかで学生たちは、60年安保のときの学生や、60年代末以降の全共闘時代の学生のような、セクトに立て籠もる存在ではない。また大学と対立するのでなく、教員とともに語り合い、大学の独立、学問の自由を守る意欲をしっかり共有している。

こうした流れ、空気を醸成していくうえで、「9条の会や、事実上、その傘下に馳せ参じてきた各地・各職域に自発的につくられ、今や8000をも越す「○〇九条の会」や、「立憲デモクラシーの会」などの研究者の集団、法律実務家の会の市民的権利擁護の運動、さらには学生組織・シールズ(SEALDs。自由で民主的な日本を守る学生による緊急行動)などが、とても重要な役割を果たすようになっている。そう思うとき、55年前の安保闘争のあとのときのようには、空虚な挫折感に襲われることはないーそれまでのたたかいの成果を踏まえ、さらに大きな前進をかち取ることが、今度はできるのではないか、という希望が湧いてくる。

仮に安保関連法案が、「60日ルール」によって9月半ば過ぎには衆院再議決で、事実上、参院抜きで成立してしまっても、われわれはがっくりする必要はない。これほどの議会無視を重ねれば、国民の反自民、反安倍、反安保の思いがいっそう募ることは必定だ。そして、その怒りをぶつけ、安倍を完膚なきまでにやっつけられる機会がほどなくやってくるからだ。それこそが天下分け目の決戦だ。2016年7月の参院選がそれだ。

安倍の最終目標は、自民党の改憲案を、「新憲法」に据え、現行憲法を廃絶することだ。彼自身が2014年総選挙で大勝すると、早々とつぎの参院選で。改憲発議ができる3分の2以上の議席を取り、改憲を果たすと、大見得を切ったものだ。

しかし、こちらが今のたたかいの手を緩めず、機会あるごとに安倍の魂胆、卑劣で危険な企みを暴いていけば、彼の「3分の2以上」の野望を打ち砕くことは可能だ。そうできればわれわれは、なんと現行憲法を丸ごと守ることができ、インチキ安保法制でケチな戦争に彼が手を出すとき、本家の憲法にお出まし願い、それにストップをかけることも可能なのだ。参院選のたたかいの成否は、18歳以上の新しい若者がみんなして投票にいき、「アベ・ノー」の票を投じてくれるかどうかにかかっている。もちろん今のたたかいは戦争法案廃案が目標だが、それが通ったからといって、がっくりする必要はないのだ。そこで若者を仲間にできれば、天下分け目のたたかいで勝つことができるのだ。

もくじへ

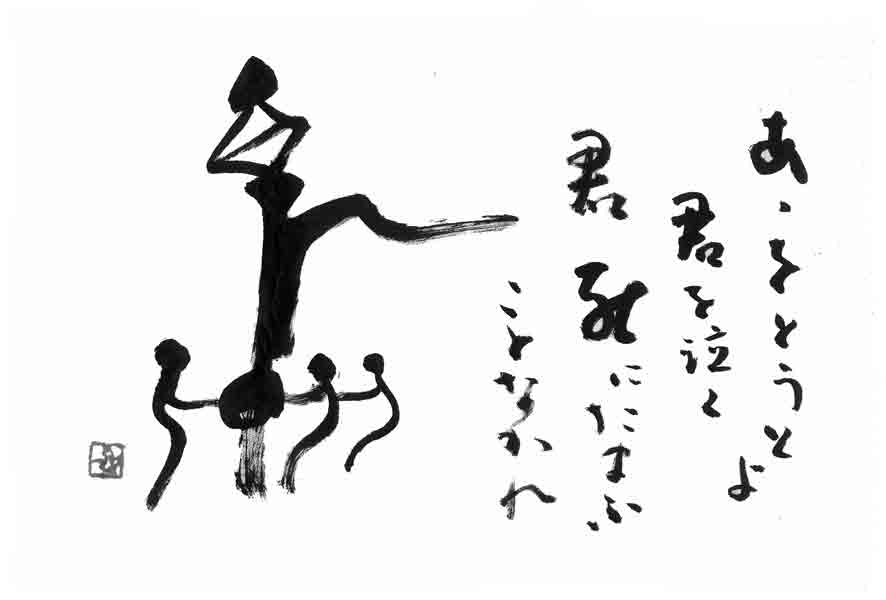

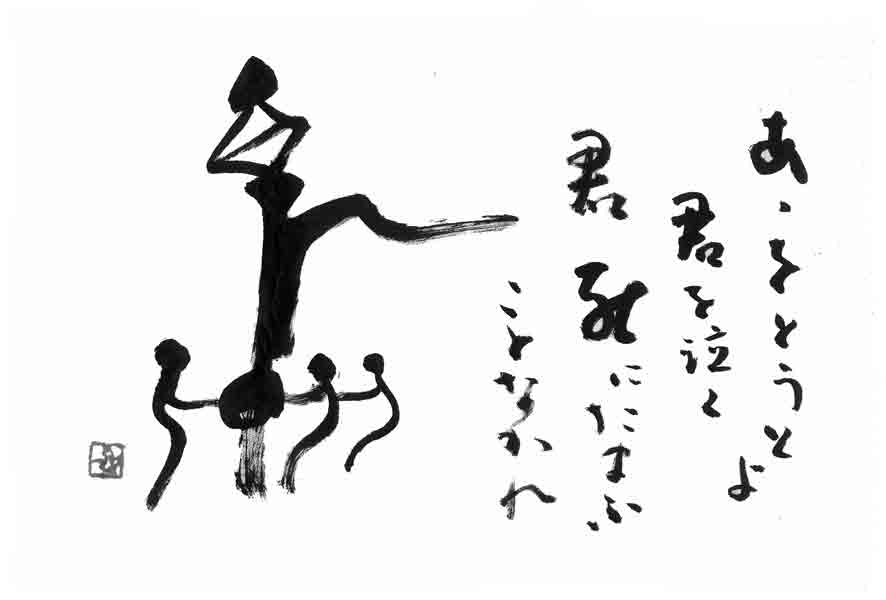

中川とき彦(書家・若松町在住)

旅の古い文字の形は、旗下に人が集合する形で、軍隊の単位を表し集団で移動することから旅する意となりました。

息子夫婦から、2人目の出産が間近ということで、稲城市は是政橋多摩川の川添いに4週間余り泊まり込み、四歳の孫娘の送り迎えと食事作りを頼まれた。合間に近くの図書館へ、そこで与謝野晶子の「何故の出兵か」と題する文章を目にする機会を得た。(『横浜貿易新報』1918年。3月17日)

『日本人の上に今や一つの大問題が起こっております。近頃の新聞を読む人の誰もが気が附く通り、それはシベリヤヘの日本の大兵を出すか出さないかという問題です。……私はこの問題について自分だけの感想を述べようと思います。先ず私の戦争感を述べます。「兵は凶器なり」という支那の古諺にも、戦争を以て「正義人道を仁す暴力なり」とするトルストイの抗議にも私は無条件に同意するものです。……私は遺憾ながら或程度の軍備保存はやむを得ないことだと思います。……その「或程度」というのはあくまでも「自衛」の範囲を越えないことを意味します。それを越ゆれば軍国主義や侵略主義のための軍備に堕落することになります。私は日本の軍備が夙にこの程度を甚だしく超えていることを恐ろしく思っております。……しかし私たち国民は決してこのような「積極的自衛策」の口実に眩惑されてはなりません。……日本の領土的野心を猜疑され、その上数年にわたって撤兵することが出来ずに、戦費のために再び莫大の外債を負い、戦後にわたって今に幾倍する国内の生活難を激成するならば、積極的自衛策どころか、かえって国民を自滅の危殆に陥らしめる結果となるでしょう。……』

晶子(1878~1942)40歳の時のこの論を読みつつ、あのアベとかいう人の積極的ナントヤラに、いかに私たち国民を歎く言であるかを思い知らされる。

銃後の女達、「あゝをとうとよ、君を泣く、君死にたまふことなかれ…」

もくじへ

山本達夫(元出版 会世話人)

「戦争する国」づくりは何のためか

衆議院で強行採決された安保関連法案は、「国家安全保障会議(日本版NSC)設置法」14年1月発足)と「特定秘密保護法」(同12月施行)と一体のものである。

多少端折っていうと、集団的自衛権の発動はNSCに新設された「4大臣会議」(首相、官房長官、外相、防衛相)が決める。発動の根拠は軍機であり米国とは共有するが、国民には「特定秘密」のため秘匿される。ただ「わが国の存立が脅かされる明白な危険が発生した」という理由で自衛隊員が海外派兵され、殴り込み部隊の海兵隊や戦争請負を生業とするプロの戦闘集団とともに米国主導の戦争に巻き込まれていく。こうした事態を引き起こす法案は明らかに憲法9条違反だから、この安保法制の整備は「9条改憲」を最終目標としている。

戦争を未然に防ぐには、「敵をつくらない外交こそが基本」と多くの識者が指摘しているのだが、安倍首相の頭には「集団的自衛権の行使」以外の選択肢はない。なぜなら安倍首相がめざす日本は、「9条は不要」で「戦争する国」でなければならないからだ。いったい何のために安倍首相は「戦争しない国」のかたちを変えようとしているのか。

4月29日、安倍首相が米連邦議会上下両院合同会議で演説した後、ワシントン市で開かれた笹川平和財団主催のシンポジウムで述べたことが新聞に小さく報じられた。財政健全化の視点から「私の外交・安保政策はアベノミクスと表裏一体だ」と述べたのだが、これが安倍首相がはじめて語った安保法制整備の本質である。

アベノミクスとはグローバル企業の国際競争力を強化するための経済政策である。安保法制の整備はそれと切っても切れない一体の政策だというのだ。

米国の世界戦略への反発と従属

企業が国内市場を中心に活動していた時代は、安保政策も国内の治安維持と個別的自衛権の範囲でよかった。安保条約で日本全土に基地を提供する対米従属が冷戦下の国家戦略だったから、自衛隊は「防衛のための必要最小限度の実力組織」で十分だった。

日本企業の海外進出が本格化していくのは冷戦が終結した90年代である。圧倒的な軍事力を背景にした米国の一極支配による国際秩序維持の恩恵を受けながら、日本企業は海外市場に利潤を求めて広がっていった。

2001年9月11日、「世界の警察官」を自認する米国への不服従と反発は想像を超えた惨劇を生んだ。報復を叫ぶ圧倒的な力のなかで、米国の知を代表するノーム・チョムスキーは、「米国こそテロ国家の親玉であり、米国に報復する資格はない」との主張を何度も繰り返した。異文化と経済の不均等発展が共存する世界では、グローバル企業の権益確保と一体となった米国の世界戦略は巨大な反発を生んでいることを全世界に教えた。

9・11が起こる1年前、「日本が集団的自衛権行使を禁止していることが日米同盟の障害になっている」という民間の研究報告「アーミテージ・レポート」が出される。この提言を無視できなかったのは、米国の世界戦路の恩恵を受けながら企業のグローバル化に活路を求めてきた日本の経財界だった。米国の公式見解という体をとっていない「レポート」に応えるように、経財界から今まではあまり積極的ではなかった「自衛隊の海外派遣」「集団的自衛権の行使容認」「憲法改正」などの政策提言が目立つようになる。

米国主導のグローバリゼーションの危険性

「レポート」は2次3次とつづくが、1次が出されたときの森内閣以降、小泉、安倍①、福田、麻生、民主3人、安倍②とつづくなかで、この「レポート」と「提言」に真正面から食いついたのが安倍首相である。

日本の経済発展は対米従属下でグローバル企業の国際競争力を強化する以外になく、そのためには集団的自衛権行使ができる国でなければならず、それを禁じる9条はこれからの日本には不必要、と確信したからだ。

安倍首相の経済政策は、そうした流れを突きすすむ。6月閣議決定された「骨太方針2015」は、グローバル市場開拓のために「インフラシステム輸出の振興」を掲げている。このインフラシステム輸出とは、単に商品を輸出するというレベルのものではない。

斎藤貴男氏(ジャーナリスト)は「海外の都市計画や発電、道路、鉄道、通信網、港湾などのコンサルティングから設計、調達、施工、運営、メンテナンス…官民一体のオールジャパン体制で丸ごと請け負うビッグビジネス」と述べている。その頂点に原発や新幹線やプラント輸出が位置づくのだが、これは「危険きわまりないビジネス」でもあるという。

インフラシステム輸出は政府間の合意があったとしても、他国の都市を丸ごと外国資本によって改造する。その地域からみると「経済的侵略」とみなされる可能性があり、反政府組織には政府に打撃を与える格好の標的になる可能性もあるという。

2013年、アルジェリアの天然ガス施設がアルカイダ系の武装集団に襲撃され、大手プラント建設会社「日揮」の社員10人をふくむ40数名が犠牲となる痛ましい事件が起きている。

米国主導のグローバリゼーションを無批判に受け入れたビジネスを世界中でつづける以上、これからも危険リスクはなくならない。こうした事実は、米国がすすめるグローバリゼーション自体が資本主義経済の必然ではないことを意味しているのだ。

米田買氏(中央大学)は、「安倍首相がけっして語ろうとしない現実があります。それは…グローバル企業が、いまどのような行動をとっているのかという問題です」と述べ、「グローバル企業の成長・利益と国民経済の成長・国民的利益とが根本的に対立する時代に突入していることを隠している」と指摘している(『経済』4月号)。

そうであれば、安倍首相が表裏一体という「経済政策」も「安保政策」も、私たちの国民生活を豊かにするものと真逆のものということだ。

もくじへ

もくじへ

駆け抜ける5日間の愛

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

シェイクスピアの悲劇「ロミオとジュリエット」はなんと5日間の出来事である。子供のためのシェイクスピアカンパニーが上演した舞台は、スピード感のある展開と的確なせりふによって、若い二人が駆け抜けた5日間をさわやかにつくりあげてくれた。小田島雄志翻訳による、山崎清弁の脚本・演出である。

このカンパニーの持ち昧はアンサンブルの良さである。出演俳優9人と人形-体ですべての登場人物を演じ分ける。黒いコートを着てクラップという手拍子で開幕する。コートの下にはすでにロミオたちの衣装を身につけている。セットは机が6台、可動机が1台、椅子10脚。これで、バルコニーのシーンもつくりあげるから面白い。

ヴェローナの旧家モンタギュー家とキャビレット家は先祖代々お互いにいがみあってきた。ある日モンタギューの息子ロミオは、友人に誘われキャビレット家の舞踏会にもぐりこむ。そこで、キャビレットの娘ジュリエットと出会い恋に落ちてしまう。若い二人の恋は激しく燃え上がり、やがて、燃え尽きていく。

加藤義宗のロミオが清新で潔く、太宰美緒のジュリエットも可憐。伊沢磨紀がモンタギューと神父ロレンスを巧みにこなし、戸谷昌弘、若松力らの殺陣のシーンも見所であった。あうるすぽっと7月16日所見。

なお、東京・北区王子の北とびあさくらホールでの公演は、9月13日午後6時開演。一般3800円。連絡先11華のん企画℡03-5967-1217

もくじへ

原田みき子

6月4日午前7時過ぎ、機動隊の中隊長が座り込む市民に向かって「こいつら犯罪者だ」と叫び「(顔)を特定しろ」と部下に撮影を命じた。私たちは日常的にカメラで撮られていたが「犯罪者」と呼ばれたのは初めてだった。全員ですぐ抗議をして謝罪を求めたが中隊長はじめ警察関係者は無視を決め込んでいる。逆に市民への暴力は日増しにエスカレートし、連日ケガ人が続出する事態となっている。

私も6月10日、機動隊員と揉み合いになり、ハッと気がついたら首に手を回されていた。力が込められてくるのを感じ「首を絞めている。この人を撮って」とそばにいた新聞記者に向かって叫んだら、パッと手を離した。大きなマスクで顔を隠した隊員だった。

翌日は座り込んだ列の中から無理やり二人の隊員にごぼう抜きされ、両腕をあざができるほどつかまれ、隊列で作った囲みの中に放り投げられた。バランスを矢って転倒し、したたかにコンクリート地面に右腕を打った。腫れ上がって痛みも相当あるが、あざがひどくて半袖のシャツを着られないのが困る。真夏の沖縄で長袖で通さなければならないのは憂うつこの上ない。

私たちは6月15日県庁内の記者クラブにて「辺野古新基地建設をめぐる政府の暴圧を許さない緊急声明」を発表した。

被害者を代表して5人がそれぞれの体験を語った。海上メンバーで抗議船の船長をしている男性は、以前船に乗り込まれた海上保安官から指を骨折させられ告訴中だが、2ヵ月の通院が終わって再び海上に出たら、保安宮が「またケガをするぞ」と怒鳴ったという。脅迫である。大海に漕ぎ出していくカヌーのメンバーを守るためには船が必要だが、海上保安官たちは船長をケガさせ船を操縦できないようにしたり、わざと船やゴムボートをぶつけてきて船を壊す。

いま、半数の船が修理中で支障をきたしている。抗議するメンバーは転覆させられたり、相手の船底で頭を打たれたり、殺人行為に等しい暴力を受けているが、5月30日に沖縄の海人(ウミンチュ)たちが立ち上がり「ちゅら海を守り、活かす海人の会」を組織した。心強い応援団の誕生である。

安倍官邸がこのように暴力的に作業を進めるのは、「新基地建設」の既成事実を作って県民をあきらめさせ、世論を抑え込む狙いと思うが、日に日に高まる全国からのエールに支えられ私たちはいたって元気で、所沢のみなさんにもいいご報告ができるよう頑張りたい。(沖縄県本部町在住)(この稿は「10周年のつどい」で読み上げられました)

もくじへ

【戦後70年-日本は過去とどう向き合ってきたかー日中緯共同の教科書を編集してー】

70年目に戦争をどう振り返るのかだけではなく、これからの日本はどうなるのかが問われます。新しい戦争をどう防ぐのかという課題もあります。

それが、戦後70年の節目です。敗戦だけではなく、より遡って見てみることが必要です。

2012年9月に日本・中国・韓国の3国共同編集による「新しい東アジアの近現代史」を刊行しました。2005年には3国で「未来をひらく歴史」という本も出しました。その中で感じたのは、日本だけでは近代の歴史は見えないし、中国、韓国の側だけでも見えてこないということでした。なぜならば、日本の膨張や政策はアジアと不可欠な関係に立っているからです。一国だけではなく、三国で歴史を検討してみる。こんなつもりで取り組んできました。

その編集作業で見えたものなども照らし合わせてお話ししたいと思います。

1 敗戦の前の70年は戦争の歴史

1945年の敗戦から70年前は1875年です。70年間は長かったのです。明治の初めから昭和20年までです。

それは戦争の歴史でもありました。今は昭和20年の敗戦から70年ですので、戦後の平和は長く続いたのです。

1875年はいまから140年前で、江華島事件が起きた年です。日本は朝鮮半島で軍事挑発をしました。これを契機として、朝鮮に不利益条約を押しつけました。

その10年後の1885年、終戦から60年前になりますが、朝鮮半島における日清の緊張が高まり、一触即発の甲申政変が起きます。この年、「脱亜論」が時事新報に発表されました。福沢諭吉が書いたものです。つまり、日本はアジアを抜け出し、ヨーロッパとともに歩もうと宣言した文章として知られています。

その10年後の1895年4月、日清講和条約を結んで台湾を植民地とする路線を選びました。さらにその10年後の1905年、今から110年前ですが、日露戦争が終わります。ポーツマス講和条約を結び、9月に朝鮮に対する支配権を得ました。それから10年後、100年前になります。1915年に日本は中国に21カ条の膨大な要求を提出して、強行に迫って認めさせます。その結果、中国との強い摩擦・緊張が起きます。それは台湾と朝鮮の植民地化と中国に対する膨張となって、やがて1935年の日中戦争に発展していくのです。

2 戦争体験と戦後日本の戦争認識何のために、誰と戦い、誰に負けたのか

日本では8月15日を敗戦日として戦後はスタートします。何のために戦争が展開されたのか、誰と闘ったのか、誰が負けたのか、そういう点で曖昧なところが残ります。

私たちには、原爆、大空襲、沖縄戦、そうした記憶はさまざまあります。すべてに関わっている戦いの相手はアメリカであり、アメリカに負けたとの印象を強く持つのです。太平洋戦争とも呼びますがその。相手はアメリカでした。何のために戦争をしたのか、そこは曖昧です。45年に敗北してマッカーサーがやってくる、そういうイメージです。

ところが、中国は勝利を遂げたわけです。何のために- 侵略に対する抗日戦争です。そして中国は勝利したのです。中国は戦勝70年でさまざまな取り組みが行われます。

満州事変から15年にわたる戦争、1937年からは日中全面戦争が展開されました。事変という宣戦布告をしないままで、泥沼にはまって行きます。そして、昭和16年12月8日に開戦した対米英戦には大東亜戦争と名付けて、アジア解放の戦争と位置づけました。

45年までの戦争は何のためにー アジア解放のため、欧米勢力を駆逐し平和とアジアの開放のために、と謳って戦争が展開されたのです。やっかいなのは朝鮮の人々です。45年に植民地が解放されます。しかし、戦争中にはさまざまな形で戦争に動員された性格を持ちます。戦争の下支え、兵站の基地とされました。最も悲惨なのは、「日本のために兵士となる」、あるいは「日本のために英雄的な戦いをさせられる」、というふうに組み込まれてしまったことです。

日本と中国の戦争は侵略と抵抗です。では朝鮮はどうなのか。

一面では植民地化によって日本は朝鮮と中国を視野に侵略をしたとなると、中国側からすると微妙な関係になります。韓国は日本と共に戦争をしたのではないか、と。編集の途中でも、韓国側の原稿を巡って大議論になりました。

価値観の大変換、だが人間は連続していた

さて、70年を逆に戻してみたいと思います。戦争体験と言いますが、どこて戦争を体験したのか、兵士として戦場に出向いたのか、戦争に参加して生死の境をさまよったのか、あるいは戦友が南方で餓死をしたといった体験など、様々な違いがあります。

同様に国内の体験も千差万別です。45年8月戦争が終わったとき、すべての人々は戦争体験者でした。その様々な体験をベースとして、戦後はスタートしました。満州、南方から膨大な人々が引き揚げてこられて戦後が始まります。戦争が終わり、軍隊も解散し、大きな価値観の転換が行われます。しかし、人間は連続していますので戦前と戦後はつながっていくのです。

戦前は戦争に参加して勇ましく闘えば英雄になれた時代でした。戦後は否定されます。そして、どう克服していくかが課題になります。戦争放棄が憲法に謳い込まれました。GHQのもとで民主化が進められ、大きな転換が起きます。改革が進んで、55年あたりから高度経済成長に入ります。実は、日本の大きな特徴は国内での体験と国外での体験が必ずしも重ならないことです。油井大三郎さんは、「日本兵士はさまざまな戦争にかかわり、加害体験を重ねた。しかし、体験は語らなければ拒否、されます。あるいは個人で語っても共通体験にはならない性格を持っています。トラウマや後遺症、忘却。戦争はこりごりとあまり語らないのが特徴」と述べています。

戦争を繰り返してはならないー日本社会に沈殿している空気

他方で、国内での空襲や原爆の被害の体験が強く戦争への拒否感として台頭します。日本の戦後は世界にまれに見る、戦争嫌いの時代を作ったのです。憲法9条の背後にあるのは戦争の悲惨さの体験です。繰り返してはいけないと思わせる記憶が強くあります。

同時に、なぜ戦争が起きたか、侵略戦争、加害、そういうことになかなか立ち入ることができなかった印象を持っています。侵略戦争というと反発する人もいます。南京虐殺というと、これも反発する人がおります。しかし、そういう人を含めて、戦争を繰り返してはならないという思いが日本社会に沈殿する空気につながっています。悲惨な体験を繰り返してはならないーそれが日本の気持ちを支えてきたと思っています。(次号に続きます)

もくじへ

●戦後70年平和のバトンをつなぐ 2015所沢平和のための戦争展

日 時:8月14日(金)~16日(日)午前9時~午後5時(初日は午後1時から、最終日は午後4時まで)

会 場:市民文化センターミューズ管理棟5階第2展示室(今回は市役所ではありませんのでお間違えなく)

主 催:2015所沢・平和のための戦争展実行委員会

後 援:所沢市・所沢市教育委員会・所沢市基地対策協議会

連絡先:自治労連所沢市職員労働組合 ℡2998-9295

●映画「ひまわり」上映会

1959年6月30日、突然、米軍のジェット戦闘機が墜落、炎上しながら宮森小学校へ激突し、学童12名(1名は後遺症により死亡)、近隣住民6名の尊い命が奪われた。沖縄・日本の平和とは何かを問いかける作品です。

日 時:8月14日(金)①14:00~16:00②18:30~20:30の2回上映会

場 所:沢市民文化センターマーキーホール

前売料金:一般1000円(当日も1000円)小中高校生800円

主 催:映画「ひまわり~沖縄を忘れないあの日の空を~」所沢上映実行委員会

問合わせ:04-2992-9927(所沢地区労)

後 援:所沢市教育委員会

(チケット購入・お申し込みは近くの実行委員までご連絡ください)

市川治彦(東狭山ヶ丘)090-2537-1374

金井眞(こぶし町)090-4717-8696

畑中繁(牛沼)080-1304-2232

大山茂樹(中宮南)080-2335-1987

葛西建治090-7815-4902

●映画旧本と原発」連続上映会

日 時:8月8日(土)13:30から

会 場:生涯学習センター多目的室 定員84人並木6丁目4番地の1鑑賞料500円(高校生以下無料)

責任団体:マスコミ文化九条の会所沢

連続上映会は全会場とも予約制です。「申し込み先」にご連絡の上、予約して下さい。

連絡先:04-2920-1877原

もくじへ

トップページへ