機関紙113号 (2015年8月28日発行)

北村 肇(『週刊金曜日』発行人)

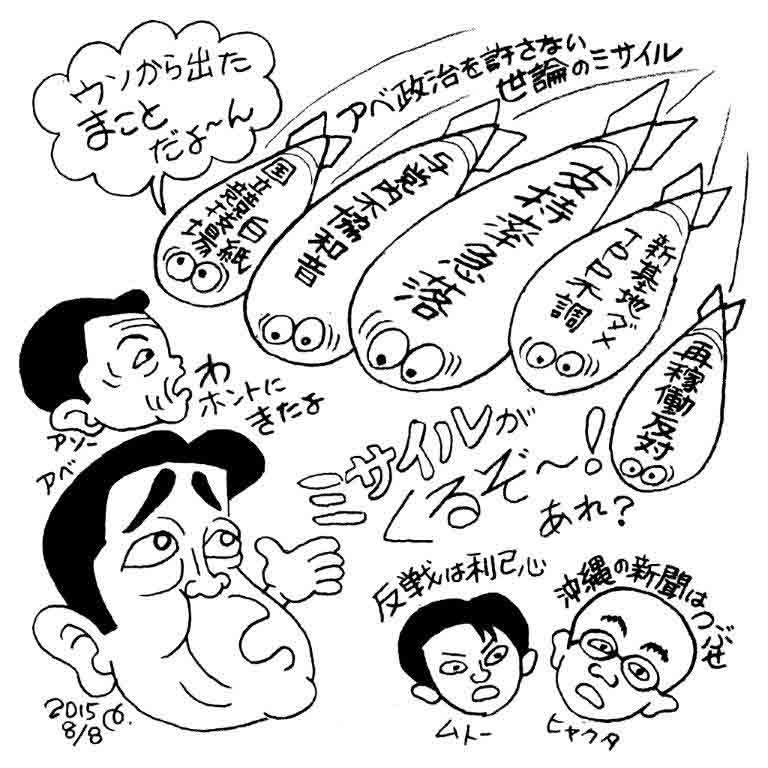

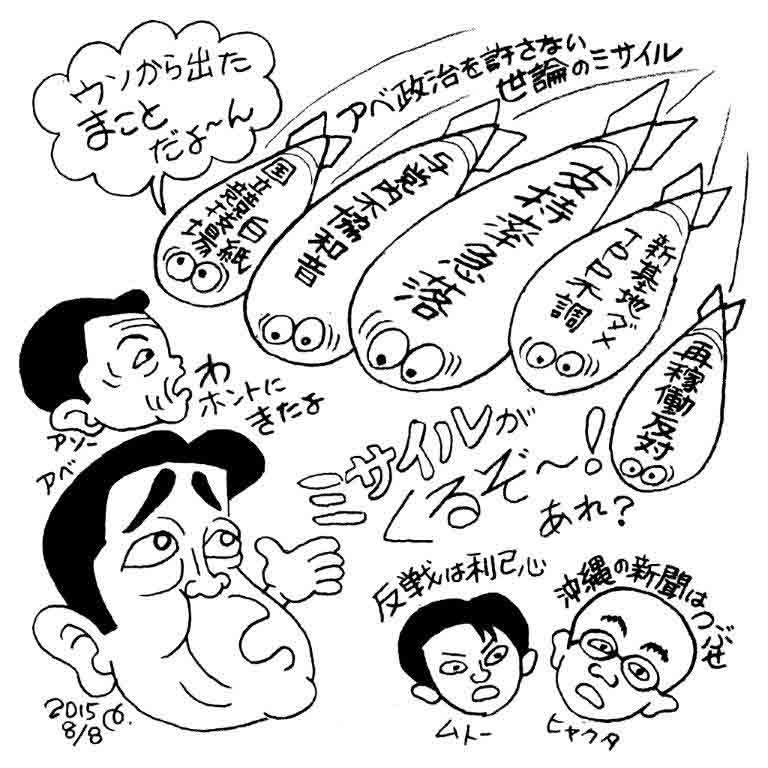

「70年談話」の発表以来、安倍政権の支持率が上昇しています。焦点になっていた「侵略」「おわび」「植民地支配」「痛切な反省」の文言が盛り込まれたことで、「なんだかんだいっても、安倍首相は大人」という印象がつくられたからでしょう。腹立たしい限りですが、ここに、これからのたたかいにおける重要なポイントがあります。一言でいえば、「ぼったくり商法にだまされるな」です。

二転三転の迷走ぶり

『朝日新聞』は15日付社説で「談話発表に至る過程で見せつけられたのは、目を疑うような政権の二転三転ぶりだった」と書きました。四つのキーワードが入ったとはいっても、あいまいで間接的、安倍首相の心から湧き出たものではありません。また「日露戦争を評価しており、アジア諸国に対する植民地支配の反省がない」「欧米諸国による経済的圧力が戦争のきっかけになったかのような記述」「この談話によって謝罪外交を終わりにしたいという実質的な表明」などの問題点がありました。ただ、『朝日』はなによりも「迷走ぶり」を批判したのです。

実際、安倍首相は当初、村山談話の継承には否定的でしたし、「おわび」は拒否するだろうとみられていました。一時は、閣議決定をしないとの方針も伝えられました。ところが「戦争法案」(安全保障開運法案)の審議が思うように進まず、国会会期を大幅延長せざるをえなくなったことで、方向性はころころ変わりました。それは事実です。しかし、別の視点からもとらえなくてはなりません。

その材料に『読売新聞』15日朝刊を使います。談話を巡る背景に触れて次のように報じています。〈8月上旬に首相に提出された報告書は、過去の談話にあった「侵略」や「植民地支配」、「痛切な反省」を盛り込むよう促した。首相が自然に過去の首相談話を引き継げるよう、レールを敷く役割を果たした〉

効果的な手口だ

つまり、安倍首相の思惑とは無関係に、キーワードを入れることは最初から決まっていたとの見立てです。問題は安倍首相の支持基盤である保守派の反対で、それを乗り切るためにあえて報告書が「悪役」を演じたというのです。

さらにもう一つの「仕掛け」があったといいます。報告書は「おわび」するかどうかについては言及しませんでした。このことで、「安倍首相はおわびを表明しないのではないか」という見方が広がりました。特に有力支持団体の創価学会を抱える公明党には疑心暗鬼が高まりました。これも計算済みで、結果的に「おわび」が盛り込まれると、公明党幹部は手放しで喜んだといいます。もはや、間接的とか主語がないとかの問題は、吹き飛んでいました。

さらに、中国や韓国の反応も意外に穏やかでした。とりわけ中国の冷静な姿勢が目立ちます。おそらく、日本政府は中国政府に対し事前に内容を説明していたのでしょう。「経済成長の頭打ち傾向にある中国は日本との関係改善をもくろんでいる」との判断が背景にあったことは容易に想像がつきます。

こうした状況をみると、安倍首相が迷走する一方で、したたかに戦略を練っていた「知恵者」がいたのは間違いないと思われます。私はかねてより、政府の手口は悪徳商人と同じだとみてきました。最初に高値を出しておいて、最後は少し値引きしたところで手を打たせる。実に単純な、しかし効果的な手口です。

憲法改悪に関しても、自民党改憲草案を公表し96条改憲を持ち出し、最後は集団的自衛権の解釈改憲に落とし込む。「戦争法案」も、おそらく最終的には「事実上、個別的自衛権の拡大」という政府方針を出して公明党の賛同を得る腹つもりでしょう。いうまでもなく、それにより、実質的には集団的自衛権行使が可能となります。

政府は9月14日までに安全保障関連法案の成立をもくろんでいます。何としても阻止しなくてはなりません。ただ、法案を葬りさればそれでいいのかとなれば、話は別です。真に目指す結果はもっと深いところに存します。

同法案をめぐる一連の議論の過程で、個別的自衛権行使は合憲と認知されてしまった感があります。これこそ「知恵者」の狙いかもしれません。上述したように、「個別的自衛権の拡大」とはつまり、「集団的自衛権行使」にほかならないのですから。

憲法を素直に読めば、本来、自衛隊は違憲であり、個別的自衛権はもっていても行使できないのです。ぼったくり商法にたぶらかされてはいけません。

「知恵者」にだまされない

集団的自衛権など端から論外であり、「憲法に根差した平和外交とは何かしという難問に取り組み解答を出したときに、真の平和は訪れるのです。

「知恵者」にだまされないようにしましょう。そして、たたかいのハードルを上げましょう。「戦争法案」をきっかけに、安倍政権を倒し、あらゆる違憲の法律をつぶしましょう。私たちの手で歴史をつくりましょう。(元新聞労連委員長)

もくじへ

中川とき彦(書家・若松町在住)

前回は与謝野晶子、今回は『平塚らいてうの姿・ちひろの想い』という本を目にし、とても感動したので少し記してみます。

平塚らいてう(1886~1971)の俳句と、いわさきちひろ(1917~1974)の絵とのコラボレーションの世界を一冊の本にまとめられた俳人飯島ユキさんは、記録映画作家羽田澄子・作家太田治子さんとの鼎談で、二人の人柄を語り合っている。

飯島 婦人運動で知られる平塚らいてうと、愛らしい子どもの表情をたくさん絵画作品として発表したいわさきちひろ、一見、相通ずるものがなさそうに感じられるニ人ですが、らいてうが代表として結成した「新日本婦人の会」に、ちひろも名を連ね、ベトナム反戦という点で思いをひとつにしていたことがわかっています。俳句は二十三歳からはじめ、戦後「風花」の中村汀女から指導を。その人間性、心のやさしさが俳句にとてもはっきり表れています。ちひろの絵を愛してました。

羽田 私はまず、らいてうがどういう人柄だったかを、私自身の感覚で知りたいと思いました。実際のらいてうはとても静かな人だったんですね。声帯が弱くて大きな声が出ない。ドラマで描かれるような激しい演説なんてあり得ないわけです。試写会後に、瀬戸内寂聴さんが「らいてうって、本当はこういう方だったんですね。彼女は『青鞜』で終わったと思っていましたが、間違ってました」と、泣きながらおっしゃるんですよ。

太田 NHKの「日曜美術館」の司会アシスタントを務めたことをきっかけに、ちひろ美術館とのご縁が…。ちひろが晩年につくりあげた絵本『戦火のなかの子どもたち』で初めて、まなじりをきっと上げた子どもたちの表情を描きました。ちひろも又声が決して大きくなかったそうです。ともに「新日本婦人の会」に名を連ね、声は小さくとも、反戦を訴え続けることに心から情熱を注いでいた二人。

※みどり児のねむる真昼や合歓の花(1947)

※『あかちゃんのくる日』(1969年)

もくじへ

梅田正己(書籍編集者)

「私」が見当たらない

今回の安倍談話については、「私」がなく主語があいまい、「反省とお詫び」については間接話法、といった批判が早くも聞かれる。テレビで「談話」を聴きながらの私の第一印象は、例によっての美辞麗句、冗長饒舌、無文曲筆というものだったが、ここでは歴史観の欠落についてだけ述べたい。

「談話」の中ほどにこういう一節がある。「事変、侵略、戦争。いかなる武力の威嚇や行使も、国際紛争を解決する手段としては、もう二度と用いてはならない。」

ここで事変というのは、満州事変、日支事変(日中戦争)のことだろうから、侵略、戦争とあわせて、いわゆる十五年戦争を指しているのだろう。したがって、この「談話」は満州事変以降の歴史過程についてだけ述べているように思われるが、ところが「談話」の出だしはこうなっている。

「百年以上前の世界には、西洋諸国を中心とした国々の広大な植民地が、広がっていました。」

そしてその数行あとには、こう述べられている。「(日本は)アジアで最初に立憲政治を打ち立て、独立を守り抜きました。日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけました。」

談話に欠落した歴史認識

日露戦争での日本の勝利が、ロシアと敵対していた(露土戦争)トルコなどで喝采されたのは事実だが、しかしこの日露戦争の本質は何だったのか?すっぽり抜け落ちているのはこの点の認識である。

日露戦争(1904~05年)の10年前には、日清戦争(1894~95年)があった。日清戦争の眼目は何だったか?日本政府は「朝鮮国の独立」のためと称したが、ホンネは伝統的に朝鮮の宗主国を任じてきた清国(中国)に対し、朝鮮から手を引かせることだった。

日本は勝利し、清国は朝鮮から去った。しかしその後釜として朝鮮の後ろ盾となったのがロシアだった。

そこで日本はこのロシアをも朝鮮から駆逐して朝鮮の支配権を独占すべく、ロシアに戦いを挑む。これが日露戦争だったのである。

したがって日本は、開戦早々に韓国皇帝(日清戦後、朝鮮は大韓帝国と改称)に対し「日韓議定書」を強要、次いで半年後に第一次「日韓協約」、戦後に第二次協約(保護条約)で伊藤博文が「統監」に就任、そして㎝年には第三次協約で韓国軍隊を解散させ、韓国政府を実質的に伊藤「統監」の支配下におさめ、3年後の1910年に韓国を「併合」したのである。

一方、日露戦争で勝利した日本は、ロシアが清国から得ていた旅順・大連を含む遼東半島の先端部(関東州という)の租借権を譲渡させるとともに、ロシアが敷設していた南満州鉄道(満鉄)を譲渡させ、あわせてサハリン南半部を割譲させた。

遼東半島の関東州を得た日本は、そこに関東軍を配置する。その関東軍による謀略(満鉄の線路爆破)から、満州事変は引き起こされたのだった。

満州事変は、昭和に入ってとつじょ始まったのではない。明治からつづく日本の大陸侵出の膨張路線の線上で引き起こされたのである。

ところで、先に引用した談話の冒頭の一文は、後にこう続く。

「圧倒的な技術優位を背景に、(西洋諸国による)植民地支配の波は、十九世紀、アジアにも押し寄せました。その危機感が、日本にとって、近代化の原動力となったことは、間違いありません。」

何か、日本は危機感をバネにしただけのような書きぶりだ。

しかし日本は日清戦争によって台湾と瀞湖諸島を手に入れ(明治28年)、次いで日露戦争により関東州および満鉄付属地の権益と、サハリン南半部を獲得し(明治38年)、さらに朝鮮を植民地に組み込んだ(明治43年)のである。

つまり、日本はたんに西洋諸国による「植民地化の波」に危機感を抱いただけではない。自らもその「植民地化の波」に便乗して、次々に植民地を拡大していったのである。

このところ、昭和史がブームである。歴史が広く関心を呼ぶことは喜ばしい。しかし、その関心が昭和の一時期だけに集中し、そこでストップするのは望ましくない。

今回の談話のキイワードは「植民地支配」と「侵略」だったが、いま見てきたとおり、そのどちらも明治中期から始まっている。第二次大戦前の日本の植民地は、その大半がすでに明治期に獲得したものなのである。

今年はアジア・太平洋戦争の敗戦から70年であるが、日清戦争から120年、日露戦争から110年の年でもある。そして120年前から70年前までの50年間のこの国の歩みは、それこそ切れ目なく連続している。

この歴史認識が、今回の「談話」には完全に欠落していた。

だからこそ、ここに引用した自画自賛の脳天気な一節が、「談話」の冒頭を飾ることになったのである。

(2015年8月15日 記)

もくじへ

もくじへ

平和へのメッセージ・巧みな構成

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

青年劇場の俳優たちによる朗読「平和へのメッセージ」。ことしで13回目、8月7日~8日、スタジオ結で開かれた。これまでに語ってきた戦争体験記や文学作品、童話、随筆、詩など100作品を超えている。戦後70年の今回も10人の俳優たちが9本の作品を朗読、巧みな構成で充実した展開をみせた。構成・演出は堀口始。

まず、特記したいのは、高見順の「敗戦日記」を小竹伊津子が淡々と読み上げたことである。まず前半「昭和20年3月10日~12日」で東京大空襲の様子を伝える。そして後半「昭和20年8月13日~26日」で敗戦を迎えた街の状況や丸山定夫が原爆で死んだことなどが描かれている。この「敗戦日記」の前半と後半の間に、「移動演劇『さくら隊』仲みどりの被爆」(近野十志夫=作)が挿入される。朗読は奥原義之、福原美佳、松永亜規子。戦争の悲惨さが時代の状況とともに浮き彫りにされていた。

島田静仁の「学徒出陣~星霜五十年」から阿久津宏の手記「沖縄・宮古鳥戦に参加して」は、抑制した朗読で聞かせる。次に、若い沼田朋樹が「戦死やあわれ/兵隊の死ぬるやあわれ/遠い他国でひょんと死ぬるや」という竹内浩三の詩「骨のうたう」を凛とした声で聞かせたのが新鮮。後半の八代名菜子の「六人の男たち」はデイビッド・マッキーの絵本(中村こうぞう訳)、渡辺尚彦の「これがほんとうの戦争だよ」は元米海兵隊員アレン・ネルソンの講演、浦吉ゆかと小泉美果による「新・戦争のつくりかた」は親子の対話、最後は沖縄の高校生・知念捷の詩「みるく世がやゆら」を全員で朗読。感動の1時間半であった。来年の夏も俳優たちの成果に期待したい。

もくじへ

原田みき子

8月4日、辺野古のテント村では「工事中断」のニュースが入った瞬間、座り込んでいた市民はカチャーシー(喜びの踊り)をした。「政府を追いつめた」と手を叩く人、「これでやっと休める」と胸をなでおろす人、それぞれが一カ月の中断を歓迎した。

しかし、冷静になるのも早かった。「これは政府の企みではないか」「沖縄には何のメリットもない」「工事を断念するとは言ってないのだから休んではいけない」と、辺野古総合大学の集会で意見が出された。私は「戦争法案」「原発再稼働」などで、安倍首相の支持率が急落している今、もし辺野古で失敗したら政権維持が危ういと政府は時間像ぎに出たと直感した。沖縄から見たら政権がピンチの今こそ工事断念を勝ち取るチャンスと訴えた。台風で撤去していたテントを再び設置し、テント村は以前と変わらぬ賑わいを取り戻している。辺野古総合大学に夏休みはない。

8月10日、この日は政府が中断すると発表した初日にあたるが、2台の工事作業車が入った。市民は百名以上集まって監視をしていたのだが、マスコミや市民が来る前に入られてしまった。これまでも朝の4時に県庁の守衛室に提出書類を置いて行ったり、真夜中に大型トラックで資材を搬入したり、政府にはさんざん翻弄されてきた。海上保安官や機動隊員の暴力といい、これが民主主義を標榜する国のやる事かと呆れるしかない。「沖縄の二紙を漬せ」「普天間基地は田んぼの中に造られた」など、安倍首相の友人たちの言動も無知蒙昧と呆れる一方で「言ったが勝ち」と意識的にやっているようにも感じられる。

8月12日、米軍ヘリが沖縄の中部に位置するうるま市の沖に浮がぶ米軍艦船上に墜落した。復帰後、米軍ヘリの墜落は46件目である。11年前8月13日沖縄国際大学にヘリが墜落した時は、学長も消防隊員も警察官も構内に入れず、米軍は1週間封鎖して焼けた機体は元より土砂まで運び去った。作業する米軍の兵士たちが防護服を着ていたことから核物質の存在が疑われた。今回も県への情報提供が事故から2時間経っていて、翁良知事は、米軍の運用を優先させてきた日米地位協定の改定を強く求めている。15日、中谷防衛相が「米陸軍特殊部隊の作戦・訓練に陸上自衛隊の10名が参加していた」と発表した。沖縄では以前から自衛隊と米軍の合同演習が目撃されていたが、今回の事件で、日本中の人が戦争法案を現実的に感じたと思う。連帯↓て闘いたい。(沖縄県本部町在住)

もくじへ

山本達夫(会世話人・元出版)

ステイーヴン・スピルバーグの映画「リンカーン」の冒頭、北軍の若い兵士が「あの演説はすごかったな~」とリンカーン大統領に話しかけ、その内容を暗唱する場面がある。リンカーンが「ありがとう」と礼をつくしながら「よく聞こえたかね」とたずねると、「いや、あまり…」と若い兵士がこたえる。南北戦争の激戦地“ゲティスバーグ”でおこなったリンカーンの演説は、ささやくような静かな声で2分間ほどの短いものだったらしい。話しているリンカーンに聴衆が気づいたときにはすでに演説は終わっていたという。「・・・that goverment of the peaple・by the peaple ・for the peaple」の一節で知られる「ゲティスバーグ演説」である。米国がめざすべき自由と平等を主張したリンカーンの数多い演説のなかでもっとも有名な演説といわれている。

一昨年、この映画を行きと帰りの飛行機のなかで2度みた。小さなモニターで「リンカーン」をみながら、米国憲法の修正条項に“奴隷制廃止”を明記するまで南北戦争の終結を苦悩しながら拒絶するリンカーンに感動していた。

この「ゲティスバーグ演説」の一節が、日本国憲法前文に生きていることはあまり知られていない。「国政…の権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」という個所だが、「GHQ案を事実上そのまま」(古関彰一『平和憲法の深層』)翻訳して憲法前文に残る部分といわれている。

* *

数ヶ月前だが、安倍首相が日本の総理大臣としてはじめて米議会上下両院合同会議でおこなった演説の全文が朝日新聞に掲載されていた(4/30)。要点は報道されていたから気乗りしないまま暇だったのでぼんやり読んでいて、「民主政治の基礎を、日本人は、近代化を始めてこのかた、ゲティスバーグ演説の有名な一節に求めてきた」という個所にきて思わず椅子からずり落ちそうになった。

それは、明治維新から日本は米国の民主政治を手本にしてきたかのような「珍奇な歴史観」(中野晃一『世界』9月号)に対してではない。「日本国は…天皇を戴く国家であって」とはじまる2012年の自民党憲法改正草案が、「前文は、我が国の歴史・伝統・文化を踏まえた文章であるべき」との理由で前文すべてを書き換え、「ゲティスバーグ演説の有名な一節」を跡形もなく消し去っているからである。

安倍首相はこの「草案」をつくった憲法改正推進本部の最高顧間のひとりだったから、わが国の最高法規からリンカーンを抹消したいいわば張本人である。にもかかわらず、「血の同盟」などと今どきのヤクザでもドン引きしそうな関係を築きたい米国の上下両院議員を前にして、スピーチライターの原稿とはいえ、いったいどういう脳ミソを持ち合わせればこのような言行不一致の演説が平然とできるのだろうか。

安保関連法案の国会審議でウソとごまかしの答弁を繰り返しているから、米議会でも同じようにでたらめな演説をしても恥じないのだろう。この一点で、安倍首相は国の内外で民主政治を語る資質も能力も品性もない政治家だと自ら暴露した。

ついでだが、二枚舌を使う政治家の「70年談話」に日本政治史に刻まれる内容などあろうはずがない。空疎な言葉の羅列にふさわしく、短時間のうちに世のなかからも人びとの記憶のなかからも雲散霧消していくはずだ。

お盆も過ぎた草葉の陰からリンカーンに、「君はああいったけど、貴党の憲法改正草案は私が命をかけた理念をみんな削ったね。これ、どゆこと?」とたずねられたら、「あ?憲法前文をまだ詳らかに読んでいないので…」とでも答えるのだろうか。

もくじへ

野田正彰さんは、著書「戦争と罪責」で、「敗戦後の日本人の反応には、『無罰化』があり、責任を問わないということで、勝っても負けても戦争は悲惨だ、と平和を唱える動きが強くなっている」と記して、父母や親族から聞いた戦争は、戦死の通知、空襲の恐怖、疎開、食糧難であり、侵略については語らなかった」と書いています。

戦後、経済の高度成長の流れの中で戦争体験は風化し、戦争の記憶も端に追いやられる気配は強くなります。戦争体験の風化を防ぎ記録にする動きと、他方では戦争をプラスに見ようとする気持ちも強まり、軍隊規律、戦争の先進性にウエイトを置きながら、戦争観をスライドさせる気配が出てきました。経営書として企業戦士の論理の再構築が行われたり、戦友会の活動、部隊史の刊行が70年代前後に広まりました。

戦争の侵略加害も語ろうとすることも同時に強まりました。戦争はそもそもと言うことで、男性にも戦争を証明する傾向も芽生えてきます。女性たちのなかにも戦争体験を記録し継承する取り組みが進みました。

今は8割が戦争を知らない世代です。戦争を知らない政治家に対して危倶と懸念が強くなってきています。最近も戦争を経験した自民党の長老が危険感を表明しました。

日本大百科全書(小学館)で「平和」を執筆した関寛治氏は、「大規模戦争の歴年的経験が遠ざかるにつれ、平和が失われたときのイメージも風化していくのは当然である。今後の戦争を過去の戦争からの類推で専門家は考えるし、素人もまた戦争体験の風化や欠如のゆえにむしろ戦争を古典的な形で美化して描きがちである。戦争が勇気とか献身とか忠誠とかに表現されるような、人間倫理にとって好ましい情感の対象としてノンフィクションものや戦記物などに描かれるようになると、その傾向は、敵からの有り得べき脅威という宣伝と容易に合流するようになる。次の戦争に対しても、戦争の科学的現実からまったく切り離された主観的、民族主義的なレベルで考えられるようになる」と述べています。

特に若い世代は戦争の記憶、体験を受け継くことなしに、いまの国際情勢と日本の現実で煽られることが危慎されます。若い人の政治参加は良いことですが、戦争認識とか過去の体験を抜きにして未来を語ることは、危険な状況とも言えます。私たちは社会の中で、戦争を実験することは出来ません。しかし過去は膨大な資源であり、「実験室」を持っているのですから、そこから引き出すことによって未来を構想することが不可欠になっているのです。

3 日本の戦後処理とアジア

戦後日本はポツダム宣言を受け入れることでスタートしました。私たちが今、大きな課題としている日本国憲法は46年の11月3日に公布され5月3日に施行されました。戦争をしない国が生まれ、それを受けて、教育基本法が生まれたのです。

しかし、50年に起きた朝鮮戦争、サンフランシスコ講和条約を経て再軍備の方向が顕著になっていきます。自衛隊はこの憲法に対して違反しないかが問われ、日米安保条約と憲法の矛盾がさまざまに議論されてきました。こうした戦後日本の初期の改革と、その後の占領政策の転換に大きな矛盾が出てきたのです。49年に中国革命が起こり、中華人民共和国が誕生しました。朝鮮戦争によって冷戦が本格化します。そういう中で米国は日本の位置付けを変化させました。反共防波堤の政策を打ち出しながら、占領政策の見直しが進められ、戦後改革は民主化と非軍事化を基に進められてきた憲法と教育基本法の流れと矛盾する流れが一方で進んだのです。

基地の存在と軍事力の増強が求められ、それを解消しようと憲法を変えないで解釈改憲を重ねてきました。他方では憲法そのものを変える、動きが浮上しました。こうして戦後の大きな二つの流れが展開することになるのです。

不十分だった戦後処理

戦後70年の過去との向かいかたということでは、米国との間では占領という形で改革とそれを受け入れることでつながりますが、では、アジアとの間はどうなのかという問題があります。ここで戦後処理かどう行われたのかを振り返ります。

日本は中国と長ぐ戦争をしてきました。そして、朝鮮を植民地にしてきた歴史があります。

講和条約では膨大な犠牲をはらった中国は招請されなかったのです。同様に朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国も戦争の相手ではないという理由で招請されず、ビルマ・インドも欠席しました。アジアの国々を除く戦後処理がされ、講和条約では日本の経済復興を重視してあまり日本に詰めないようにし、ありがたいといえるような処理が行われ、結果、戦争をした相手側への賠償請求権放棄ということが支持されて、日本の負担の軽減が図られました。

東南アジア諸国には賠償、経済協力・貿易・賠償金あるいは日本企業による工事受注、日本人技術者による役務供与が行われましたが、基本的賠償は無処理のままです。

韓国とは日韓基本条約によって日韓請求権協定が結ばれ、経済協力によって韓国の請求権放棄となります。

日本は軍事独裁政権下で、手を打ち処理をしたということになります。戦争で被害を受けた人々にはケアされない結果となりました。中国との間では、72年に日中国交が樹立して賠償・補償が問題になりましたが、中華民国は賠償を放棄し、日中共同声明で中華人民共和国が唯一の政府となり、日華条約は終了しました。

ドイツはフランスやポーランドと和解を進めなくては戦後の復興は出来ないという位置にあり、さまざまな形で戦争処理を進めてきました。そして、日本は冷戦構造の中で“脱亜入米”という形で米国との関係を強めていくことになります。日本は米国たのみで、そのツケは回ってくるのです。

81年から教科書問題が本格化します。日本の教科書は事実を書き換えました。それが報道されて大きな問題となり、日本の歴史認識が問われることになりました。

政府は、韓国・中国などの批判に耳を傾け、政府の責任において教科書の記述を是正すると表明し、アジアに対する日本のスタンスは正面から問われました。それが80年代の教科書問題です。(次号に続きます)

もくじへ

《Bouchon》

原 緑

Bouchon(ブション)というのはコルクで出来ているワインの壜の栓のことです。

「はなのすきな牛」という子どもの本をご存知でしょうか。めっぽう体格の良い牛の《ふえるじなんど》は体に似合わず、コルク樫の木の下で花の香りをかいでいるのが好きな牛でした。私はこの絵の頁がとても好きです。でも、そこは絵本、実際にはこの絵のようにブションが木の枝に鈴なりに生っているわけではありません。

ところでそのブションですが、ひとつひとつに製造場所や何年に作られたかといった情報が印字されています。例えば、これはMEDOC2008 Mis en Blle au Chateau VIGNOBRE POITEVINでしょうか。或はMis en Bouteille dans nos Cave、また、文字は何も書かれずに5本の矢のたばねられたところに素敵なRのデザイン文字が書いてあったり、ぶどうの葉と実と蔓の絵だけだったりというのもありますね。

“ありますね”と言ったのは、今、見ているからです。コレクションするほど希少価値を求めている訳ではありませんし、いずれまた手に入るものなので捨てればよいのに、この雰囲気が既にバラードなんですよね。行ったことも見たこともない産地のはちみつ色の夕暮れ時、淡い光の中の田園風景なども頭に浮かんできたりして…。

また、お酒売り場を通り過ぎる時には、その壜に貼られているラベルのデザインを見て歩きます。ワインやウィスキーに限らず日本酒でも焼酎でも、それらは如実にお酒の「人格」を語っていると思えるのです。

最近はブションの代わりに金属製の蓋が着いていたり、ラベルも実に簡素なデザインになっていたりして、ワイン造りの手塩にかけた仕事の痕跡さえも見失われがちです。飲み終わったら捨てられてしまうような物に力を注ぐのは経済的効率が悪いと、昧はともかく、素っ気は無しということですか。

もくじへ

トップページへ