機関紙118号 (2016年2月27日発行)

北村 肇(『週刊金曜日』発行人)

「甘利明経済再生相の辞任で安倍政権は大打撃」となるはずが、各新聞社の世論調査では軒並み支持率が上がっています。北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の「人工衛星」発射も追い風になるかもしれません。いまの日本では、どう考えてもありえないことが起きるようです。そもそも「戦争をする国」に向けて大暴走する安倍晋三首相が依然としてその席にいること自体、異様なできごとです。大きな責任はやはりマスメディアにあるといえます。

「闇の世界」を知る人こそ

たとえば、『読売新聞』1月27日付朝刊に載った尾島崇之記者の署名記事をみましょう。

〈今回の告発には不自然な点もある。告発者の総務担当者には右翼団体とのつながりが指摘されている。過去の汚職などを振り返れば、依頼者側は証拠を残さないケースが大半だが、総務担当者は甘利氏側とのやりとりを録音し、甘利氏の秘書に現金を渡す場面を週刊文春記者に隠し撮りさせていた。これでは、「わなに陥れる意図があった」と言われてもやむを得ないのではないか〉

〈週刊文春の取材姿勢にも疑問がある。総務担当者のコメントは週刊文春を通じて出さ札ており、報道機関が取材対象考で一方の当事者の窓口を務めている。告発者の真意や告発の事実関係を吟味した上の報道でなければ、思わぬ勢力を利する結果にもつながりかねない〉

この記事は、「告発者は右翼団体とつながりがあるので信憑性がない」ことを示唆しています。私の新聞記者時代の体験からいえば、政治家に対する告発者には、かつての「総会屋」や組織暴力団関係者がたくさんいました。政治家スキャンダルは多くの場合、「闇の世界」を知っている人間の証言から明るみに出るのです。

また尾島記者は「わなに陥れる意図」を強調していますが、それはおかしい。現金を受け取る行為そのものが処断されるべきであり、この記事には「甘利氏をバックアップする意図」を感じてしまいます。さらに『週刊文春』の取材姿勢に対する批判は的を射ていません。新聞社や出版社が当事者を「抱え込む」のは常識だからです。

小沢一郎氏をめぐる一連の事件を思い起こします。『読売』に限らず、マスメディアはこぞって、「一方の当事者」でもある捜査当局の情報を鵜のみにして大キャンペーンを張りました。秘書が逮捕されると「小沢氏も責任をとるべきだ」という論調の記事を書き続けました。ところが今回は、甘利氏の辞任会見に対して「潔い」とか、安倍首相の決断が素早かったなどという雰囲気が漂っています。「小沢事件」の際は、マスメディアが捜査当局のリークに乗り次々と「クロ説」を流して市民をあおり、世論調査で「小沢氏の責任がある」という結果が出ると今度はそれを使って再びあおるということを繰り返しました。それに比べ「甘利事件」はあっという間に「大事件」ではなくなりました。結局のところ、意図的に小沢氏の失脚を狙ったマスメディアが、いまは安倍首相の応援団と化しているわけです。これでは政権支持率が下がらないのも当然です。

終わりの始まり

ただ、これで「甘利事件」が収束するかどうかはまだわかりません。永田町や霞が関界隈では、こんなウワサが飛び交っています。「甘利つぶしの背景に財務省の影が見える」。安倍政権が経産省主導であることはもはや常識化しています。軽減税率導入にあたり、財務省の猛反発を振り切ったのも経産省の力です。いま財務省が恐れるのは「自民党が衆参同時選挙で消費税据え置きを公約にする」ことです。ウワサ通りに財務省の反逆が起きているのなら、東京地検も動くかもしれません。そうなれば大臣辞任ではすまないでしょう。参院選まで、まだまだ「甘利事件」から目は離せません。

もくじへ

安東彰義(こぶし町在住)

1995年3月、今から21年前、私は次のような投書をしました。タイトルは「高市氏の発言許せません」。

再び高市氏に抗議

「“私は戦争世代でないから反省なんかしていない”として戦後50周年の『国会決議』に反対した新進党の高市早苗議員の発言にたいして、私ははげしい怒りを覚えます。

今回の彼女の発言は、2000万人のアジア人民を殺した侵略戦争の責任を追及した(日本共産党の)上田副委員長の発言について、自民党などが訂正を要求していることと軌を一にし、自民党の奥野元法相の『あの戦争は自衛のための戦争だった』との発言に相呼応するものです。

あの十五年戦争は、日本の侵略戦争だったのです。だからこそ日本国民は『平和憲法』を制定し、世界の人達に向けて『恒久平和』を誓い、国権の発動としての国の交戦権を認めない(憲法九条)ことを誓い合ったのです。高市氏の発言は、『戦争を知らない』戦後世代の声を代弁するかのような装いをこらしつつ、実はきわめて危険なたくらみをもっています。そして、高市・奥野発言の根底には、社会党が自民党政治の執行者に変質してしまった政治状況があると思います。

しかし、まじめに歴史に学び、国民の願いにそって行動することこそ、政治に関わる者の最低の義務ではないでしょうか。

戦後50年、私は歴史の教訓に学び、平和憲法を空文に終わらせることなく、その内容の具体化のために微力をつくす決意を新たにしました」(1995年3月23日、「しんぶん赤旗」読者の広場掲載)

時は流れ、あれから21年、再びここに高市氏に対し、はげしい怒りをもって抗議しなければなりません。

放送法第3条で保障

安倍自公政権は、圧倒的多数の国民の声を無視し、憲法9条2項の戦力の不保持の規定を変え、有事における「緊急事態条項」の創設に向けて突き進もうとしています。この憲法改悪、戦争する国づくりめざして立憲政治・民主主義破壊の動きの中での高市発言です。その内容は、予算委員会で、「放送法4条違反」を理由に電波法76条に基づいて電波停止をする可能性があるというものです。

また、「9条改憲に反対する内容を繰り返し放送した場合、罰則規定を一応適応しないということは担保できない」と、重ねて「電波停止」の可能性を示したのです。

放送法第3条は放送番組について「何人からも干渉され、または規律されることがない」と定めています。これは戦前の放送が戦争遂行の機関となったことへの反省から権力からの独立を何よりも大事にしているからに他なりません。高市氏の発言は、放送法の精神や憲法が保障する「表現の自由」を踏みにじるもので、断じて許すことはできません。

安倍自公政権は、NHKの籾井会長の任命をはじめとし、マスコミ・メディアヘの「権力介入」を推し進めています。今回の高市発言は、その一環に他なりません。朝日新聞バッシング、NHK「クローズアップ現代」の国谷さん、テレビ朝日「報道ステーション」の古舘氏、TBS「NEWS23」の岸井氏の交代も、安倍政権による圧力ということが言われています。

九条俳句不掲載問題、公民館駐車場での「アベ政治を許さない」のステッカーを貼った車間題などなど、言論・表現の自由にたいする執拗な攻撃が激しさをましています。

「マスコミ・文化九条の会所沢」も、高市発言にたいし断乎抗議するとともに、憲法が保障する言論・表現の自由を守り抜くために力をつくそうではありませんか。

もくじへ

林 茂雄(元東京新聞編集委員)

国会では今、女性議員の比率を高めるために超党派での公職選挙法の改正案の準備が進められている。衆院比例代表で、小選挙区との重複立候補者名簿を男女交互にするのが骨子。

戦後70年経っても日本の男性優位の社会構造は変わらない。女性議員を人為的に増やすことで女性の意見を法律に反映するのが狙いだ。西欧諸国の議会では女性議員の比率は軒並み30%前後なのに日本は9・5%で、先進国として恥ずかしいとの思いがある。遅ればせながら男女共同参画を推進しようとの動きだ。

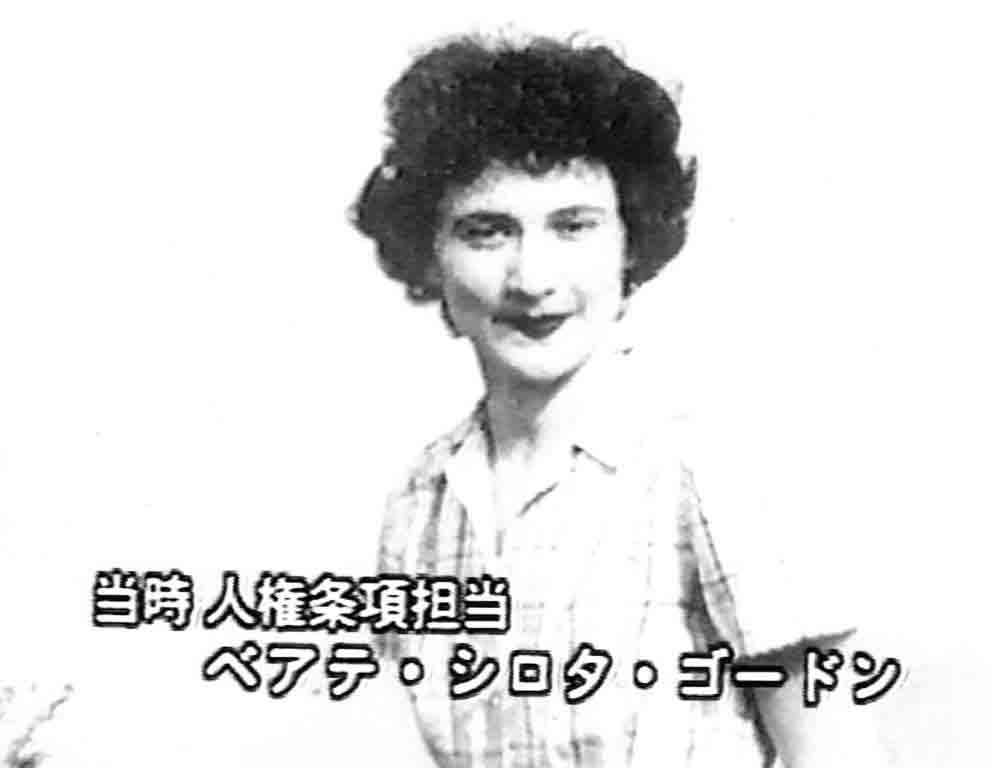

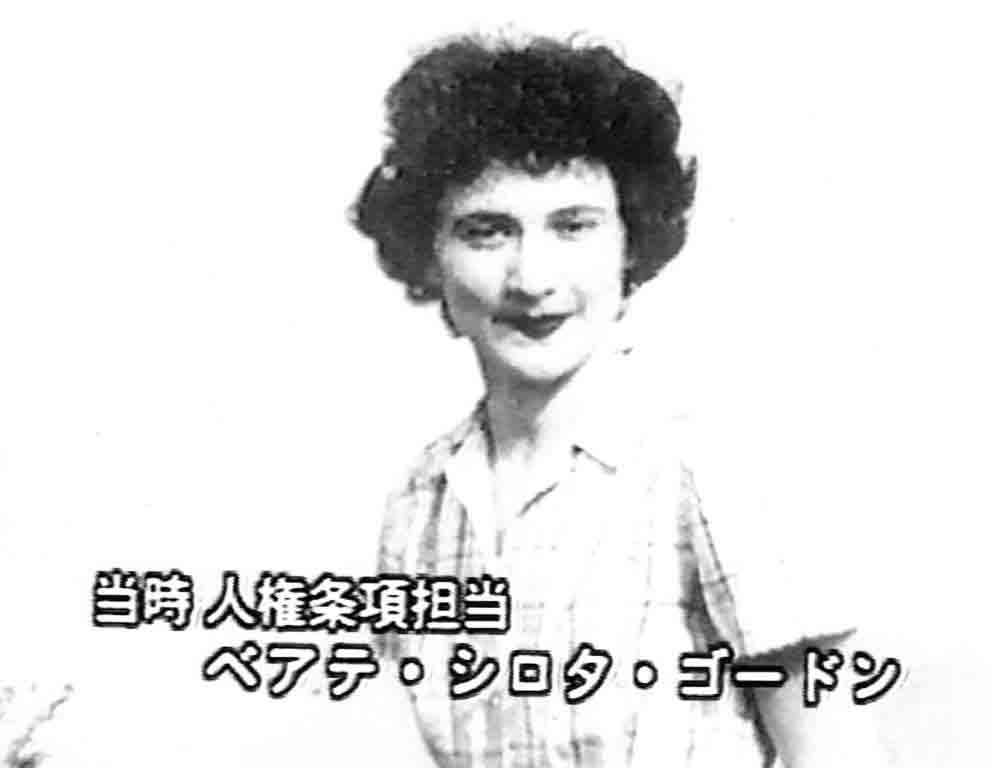

日本国憲法が戦後の米軍占領時代に最高司令官・マッカーサー元帥の「立憲三原則」を基礎に造られたことはよく知られているが、憲法の「人権と男女平等」に関する条項が日本育ちの若いユダヤ人女性(当時23歳)が起草したことは意外に知られていない。その人はベアテ・シロタ・ゴードン女史。2012年12月30日に、GHQ草案起草者の最後の一人として89年の生涯を閉じた。彼女は法律家ではない。米国籍のユダヤ人女性で、起草班には日本語通訳を兼ねて参加した。しかし、彼女が起草した「男女平等の参政権」「結婚の自由」「男女平等の相続権」などは明治憲法では想像も出来ないほどの進歩的な女性解放だった。

米国女性が1846年にセネカ・フォールス(NY州)で初の女性参政権の要求を掲げて大会を開き、実現したのが第−次大戦後の192O年。70年余の月日を要している。日本女性は全く予期せぬ時に、“棚からボタ餅”のように平等権を得たのである。

私は1995年に日本国憲法のルーツを求める取材で米ロードアイランド州の自宅でベアテ(以下敬称略)に会見した。「起草班の恋」が実って結婚した夫のジョセフ氏も同席した。コロンビア大学・同大学院で日本・中国事情を専攻し、徴兵されてGHQの日本語通訳官を務めた元陸軍大尉。会見は英語交じりの日本語で行われた。

政治に翻弄された一家

ベアテの父母は共にウクライナ系のユダヤ人。父レオ・、シロタは欧州では著名なピアニスト。ウクライナはソ連邦に併合されており、ロシア人のポグロム(ユダヤ人への偏見と迫害)を受けていた。一家は“音楽の都”ウィーンに移住し、ベアテはこの地で生まれた。しかし、ドイツにナチス政権が成立、ヒットラーのユダヤ人に対する“浄化政策”が始まった。レオは安住の地を日本に求めて東京音楽学校(現在の東京芸大)ピアノ科教授の職を得た。ベアテ五歳の時である。一家は東京・赤坂に居を構えてベアテは国籍があったドイツ学園の小学校で初等教育を始めた。しかし、またも政治の波が押し寄せた。日本が日独伊の三国枢軸同盟を結び、ドイツ学園でナチスの教育が始まった。レオはベアテをアメリカン・スクールに転校させた。日本の小学校に通わせる発想はなかった。そこも軍国主義の教育だったからだ。

シロタ家では父母はロシア語で会話していた。レオはベアテが何処の国でも住めるようにと幼児から家庭教師を付けて英語とフランス語を学ばせていた。ユダヤ人の自己防衛である。日本語は自宅のお手伝いさんや近所の子供たちとの交流で自然に身に付いたと言う。15歳までの10年間でほぼ不自由なく日本語で会話が出来るようになり、時には父母の通訳をしたと語っていた。

東京で中等教育を終えて15歳で米カリフォルニア州のミルズ女子大・文学部フランス語学科に入学する。ベアテのリベラル思想は学長のオーレリア・ラインハート女史に影響を受けたものだ。ラインハートは女性の自立を意味する「フェミニズム」の実践教育の提唱者。女性は精神的にも、経済的にも男性と同等の立場で生活出来る能力を身に付けることが強調された。時代は欧州、アジア共に“戦争の季節”に移る。レオ夫妻はベアテを大学に入学させるために渡米して、ハワイ経由で東京に戻った10日後に日本の真珠湾軍港奇襲で日米戦争が始まった。レオはドイツ国籍も保持していたので音楽学校の職は維持できた。しかし父母と娘は敵同士の地に住み音信不通の四年間を余儀なくされた。ベアテは大学を卒業後に叔母(母の姉)が住むニューヨークに移り、知識人向けの総合雑誌『タイム』の調査員に就職した。この経験が後の憲法起草に役立った。

1945年8月、日本がポツダム宣言を受諾して戦争が終わった。ベアテは音信不通の父母を探すために日本占領米軍の日本語通訳(軍属)に応募して来日した。幸いに父母は東京空襲を避けて軽井沢の有島武郎の別荘に疎開して無事だった、東京日比谷のGHQ本部に配属されたベアテは民生局に所属、日本政府側との折衝の通訳を仕事にした。

リベラルな憲法が保障

日本政府の新憲法政府案のあまりの保守性に激怒したマッカーサー元帥の指令でGHQ草案を作成することになり、民生局内の法律家が招集された。ベアテは起草班唯一の女性だった。彼女の日本語会話は本物で通訳にも使われた。ここで彼女の「タイム」誌の調査員の経験が生きた。短時間のうちに東京都内の図書館を巡り、世界各国の憲法の人権と女性権利の条項を調べた。彼女のリベラル思想がドイツのワイマール憲法とフィンランド憲法を選んだ。日本側に調査目的が分からないように、一つの図書館では一冊の本しか借りない慎重さだった。彼女起草の法律条文は詳細すぎて憲法には向かず、ケーディス起草班長が取捨選択して細部は民法改定に回した。

「男女成人の合意だけで法的に結婚できる条項が採択されたのが嬉しかった。明治憲法は両者の戸主の承認がなければ婚姻と認められなかった。財産相続も男性優位の相続権。義務教育は男女平等なのに、何故女性に選挙権はないのか。基本的人権の無視ですよね。」一一現在、全ての日本女性が享受している権利は、世界でも最もリベラルな憲法が保障しているからだ。ベアテは1990年代に日本国会の憲法調査会で証言するまでGHQ草案起草への関与を公言しなかった。自分が法律の専門家でなかったことで日本国憲法が低く評価されるのを避けたかったからだと言う。

ベアテの本職は米国・アジア協会に所属する民俗学者で世界各地の民話、舞踊、民俗劇などを比較・研究して、世界各国に紹介するのが仕事。多言語を操るコスモポリタン(国際人)のベアテには最適な職業だ。会見の最後にベアテに質問した。「ところで貴女の母国語は何語ですか?」。彼女は複雑な表情で答えた。「それが、よく分からないの」。(名古屋外国語大学名誉教授)

もくじへ

もくじへ

アリーナステージで楽しむ

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

平石耕一事務所の「自り伝」(ひとりでん)は、安藤昌益を主人公にした舞台である。今回は「其之参・八丈島編」、2012年12月、13年4月の続編。平石耕一の作・演出。安藤昌益といえば江戸中期の医師、思想家、哲学者であり、封建時代の真っただ中で、全ての人間が平等だと考えた人物である。

会場は北千住のシアター1010内・10階ミニシアター。アリーナステージ(センターに舞台があり四方が客席)での上演。俳優たちは体力勝負を強いられるが、客席に身を置いて見るとそこがまた面白く、楽しむことができる。

八丈島が舞台となったのは、八丈島で流人となっている善の坊(実は、仙確)を、昌益と仙確(実は、善の坊)たちが救出しようとしたからである。八丈島に上陸した昌益たちの一行は村役人にも歓迎されるが、癌瘡(ほうそう)という伝染病にも迎えられることになる。病人を隔離しようとする昌益たちと巫女(みこ)の祈祷による治療とが対立する。その一方で、流人たちは牢などではなく一般社会のなかで自活していたのだ。

安藤昌益のヒーローぶりを根岸光太郎が熱演、仙確・善の坊の桑為義明、巫女・ねじがねの別所康子、そして榊原典子、佐野好、岡野三郎たちの奮闘で、見ごたえのある舞台となった。現地で方言指導も受けた俳優たちの努力も大したものだと思った。(2月5日所見)

もくじへ

原田みき子(沖縄県本部町在住)

1月の宜野湾市長選は自民・公明党が応援する佐喜眞淳氏が勝った。政府はここぞとばかりに新基地建設に反対する住民に弾圧を強め、機動隊員の言動もさらに荒っぽくなった。たまりかねてリーダーの山城博治さんは、座り込む市民の代わりに1000個以上のブロックを積み上げた。このブロックが守ってくれると思うと愛しくて、私と友人は頬ずりした。満開の桜の枝をてっぺんに飾った人もいる。しかしわずか数日でこのブロックは機動隊員に持ち去られ、再びゲート前は市民が座り込む状況に戻った。

2月1日、前日弁連会長で、2014年の東京都知事選挙に「脱原発」を掲げ立候補された宇都宮健児さん一行が来られ、早朝6時から集会に参加された。私は前夜の交流会で手首のアザを出し「くれぐれも無理をしないでください」と訴えた。座り込む列から引き抜かれた時のアザである。訓練している若い隊員の握力は相当なもので、彼らに掴まれた場所は必ずと言っていいほどアザができる。

この日は冷たい雨が降り、宇都宮さん一行は立って参加された。機動隊員は一人ひとりを見張るので、立っているだけでも彼らの戦力を削ぐことになる。機動隊員を引きつけることで座り込む市民に向かう暴力が減るのだ。

ところで宜野湾市長選で佐喜眞氏は勝ったが「辺野古移設は反対でも容認でもない」と公言し完全に争点からはずしたのである。そのせいか出口調査で新基地建設に反対と答えた人の4分の1が佐喜眞氏に投票したと言う。ディズニーリゾート誘致話を菅官房長官とともに発表したり、なりふりかまわぬ戦略だった。政府が今回の選挙の結果だけで「沖縄の民意」を喧伝することに、県民は怒りを感じている。「沖縄の民意」は圧勝した知事選や衆院選にあり、7割の人が反対である。

運動の仲間で土木工事の専門家北上田毅氏は「10の知事権限があるから政府は本体工事に着手できない」と断言する。現に2年半径つのにボーリング調査も終わっていない。北上田氏は1年4か月遅らせたと計算する。知事を支える県民の粘り強い運動は、日増しに参加者が増え、週のうち半分は工事車両を止めている。1月20日に米議会調査局が議会に提出した報告書には「計画に大幅な遅れが生じ、代替施設計画の実現性が再び疑問を呼ぶ可能性がある」と総括している。国土のO・6%に米軍基地の74%を押しつけ、さらに強大な新基地を造ろうとする日米政府は沖縄県民ばかりか世界中の平和を求める人びとから糾弾されて当然であろう。

もくじへ

快晴にめぐまれた2月11日、会の「新春のつどい 2016年」がコーププラザ所沢で開かれました。司会進行を『会報』編集長の葛西さんが務め、予定どおり午後1時30分、代表委員持丸さんの「開会のあいさつ」で始まりました。

第−部は、専修大学教授・藤森研さん(元朝日新聞編集委員)と同大文学部4年の宮内聡子さん、花岡あずみさんによる鼎談です(写真)。藤森さんには『会報』に幾度か寄稿いただいており、宮内さんと花岡さんのおふたりからもSEALDs(シールズ)による戦争法案反対の行動に参加した体験を、昨年9月と10月つづけて寄稿していただきました。

「なぜこのような活動に参加しようと思ったのか」、藤森さんの間いかけにふたりが答えていきます。SEALDsの前身のSASPL(サスプル:特定秘密保護法に反対する学生有志の会)の行動に友人から誘われた宮内さんは、現場を見てみたいという思いで参加して、そこで出会った同世代の仲間たちの主体的に行動する生きざまに心打たれます。花岡さんもデモで何が変わるのかとの疑問を感じながらも、SASPLの真剣さにふれ、何もしないままではイヤだとの思いが強くなったと話します。行動しなければ知りえなかったことが、二人のなかに新しい世界をつくりだしていったようです。

二人にとって社会への関心をもった大きな契機は、2001年の9・11米国同時テロでした。まだ小学校低学年のころのはずですが、この事件は今に至る世界の混迷を生んだばかりではなく、世代を超えて一人ひとりの生きざまを間いかけたのです。

話は無関心のようだが「おかしい」と感じている学生が多いこと、「現在」を学ぶ場がないこと、独自におこなった学生アンケートのこと、メディアやSNSのありよう、憲法をめぐる状況など多岐にわたるトークがつづきました。二人から見ると、祖父祖母のような参加者からの質問にも物おじせず率直に話すふたりの女子大生に未来の希望を見るようでした。

一転して懇親会はテーブルに並んだご馳走が場を盛り上げます。男の料理人(鴨川・白戸・.畑中)を代表して畑中さんが献立を紹介。マグロ、ブリ、タコ等の刺身盛り合わせ、柚子の果汁だけを使ったなます、今が旬のカブと鶏肉の煮物、骨までおいしい小鯵の素揚げ、ブリのあら煮…。

ご馳走とアルコールで口元が滑らかになるにつれて参加者の発言も後を絶たず、宴たけなわのうちにタイムアップ。代表委員草鹿さんの「終わりのあいさつ」につづき同中原さんが、知らない人には意味不明な「サルに戻ろう!」と大声で叫んで“つどい”は無事終了しました。参加者は33人。(Y)

もくじへ

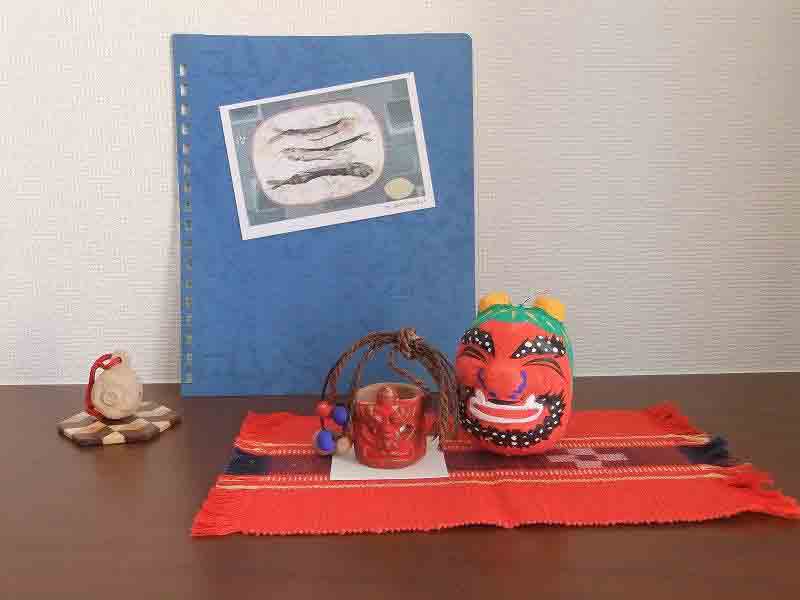

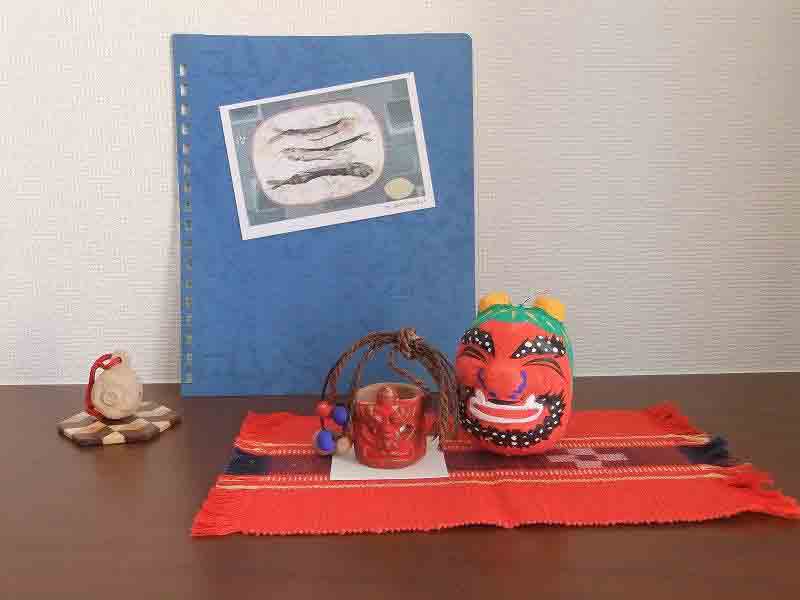

《鬼やらい》

原 緑

雪が降り止み、日中の気温が高くなると屋根に残っていた雪がすさまじい音とともに落ちて、家の周りは雪で垣根ができたようになります。夜になって皓々と月がさえわたると気温はとても低くなり、雪垣根に阻まれて空気が動かないのか、翌朝は壁に霜が張り付いています。

「この窓からしか私は、世界を見たことがないの」という歌詞がありますが、私も朝食の時に自分の席から東の世界を見るのには小さな窓が一つあるばかりです。その窓に白いもやもやしたものが…。煙? あわててドアを開けて窓の下を点検したのですが煙の原因となるものはありません。でも、白いものは現れたり消えたりしています。よく見ると壁にできた倉庫の影が太陽の位置を証明するかのように移動しながら、日の当たった部分の霜を溶かしているのです。そこから水蒸気が立ち上っていました。これは寺田虎彦の「茶碗の湯」に外ならないと、膝を打ちながら老いてなお学ぶ楽しさを感じた次第です。

ところで2月に入るとすぐに立春。そして立春といえば宮沢賢治の優しい雪童子のお話、「水仙月の四日」を思い出します。我が家ではこの季節に、恒例の鬼やらいのお飾りというものをします。

沖縄のミンサー織りの赤い小さな敷物に、三春のデコ屋敷で見つけた張り子の赤鬼の顔(見ると笑いたくなるような、底抜けに人の良い笑顔なのです)と、どこで手に入れたのか全く記憶がないのですが、珍しく筒状をした赤鬼の土鈴。そこに、鎌倉の瑞泉寺で手に入れた水仙の花の浮き出た素朴な土鈴も添えます。今年は藤原絢子さんの布絵の「干物」を背景に置いて雰囲気を出しました。世間一般で行われるヒイラギで刺した「鰯の頭」より、仕上がりはずっと上品…と自画自賛。

用いた「布絵」は以前、会で作った絵ハガキの中の一枚です。御入用の方はご一報を!

もくじへ

●SEALDs is Coming to Town〜立憲主義・民主主義を学ぶ〜

日 時:3月13日(日)13:30〜16:00

会 場:新所沢公民館ホール(西武新宿線新所沢駅徒歩15分、緑町中央公園前)

参加費:無料

ゲスト:TALK@SEALDs

Mitsuhiro Hayasida

林田元弘さんのプロフィールbr>

明治学院大学国際学部国際学科4年長崎県出身。戦後の歴史をふまえて被爆者たちの権利の変化を勉強。憲法・立憲主義・民主主義の大切さを発言していくのがSEALDsの中での役割と考え、行動している。br>

連絡先:090−8840−2858 池

●「安保法制」を廃止するために私たちができる事 元陸上自衛隊レンジャー隊員井筒高雄さんが所沢で講演

日 時:3月20日(日)13:30〜

場 所:所沢市民文化センター ミューズ管理棟5階第二展示室

入 場:無料

主 催:「守ろう憲法・オール所沢」連絡会

連絡先:090−6143−2270 杉浦

●「沖縄に基地はいらない戦争法の廃止を」

講 演:糸数慶子参議院議員

日 時:3月12日(土)14:00開演

場 所:小手指公民館分館

主 催:松井九条の会

入 場:無料

●69回日本アンデパンダン展

3月16日〜28日まで、国立新美術館(東京・六本木)1階展示室

もくじへ

▼戦争法廃止へ

野党5党は、安保法制の廃止、安倍政権の打倒、与党・補完勢力を少数に追い込む選挙協力など4項目で合意し、2月19日、「戦争法廃止案」を衆議院に共同提出しました。たたかいは新たな段階を迎えています。

▼2000万署名

廃止法を実現していくうえで要になるのが国民の声です。カギを握っているのが、いま取り組まれている「2000万署名」です。12名参加した2月の「9の日」行動では、47筆の署名が集まり、私たちの会としては25日現在、515筆になりました。9条連絡会が作製したチラシが好評で、これと署名用紙をセットにして、地域によっては全戸配布を行っています。また、航空公園のパークタウンや小手指のマンションなどへも配布しています。

3月9日には、所沢のすべての9条の会が総結集して、所沢駅東口で署名運動を展開します。戦争法廃止の声をとどろかせましょう。多くのみなさんのご参加をお願いします。

▼糸数さんを迎えて3月12日に講演会

1面と挿入チラシで案内していますが、「沖縄に基地はいらない戦争法は廃止」をかかげて国会で闘う、糸数慶子参議院議員の講演会があります。翁長知事を先頭に辺野古への基地建設に反対してたたかっている沖縄の「いま」を知る、またとない機会です。お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ぺださい。

もくじへ

トップページへ