中川とき彦(書家・若松町在住)

私は何故か、書より絵を観る方が好きなんであります。過日、池袋に近い千早町の住宅街の中にある「熊谷守一美術館」を訪れた。2008年に埼玉県立近代美術館で没後30年記念展があり、その時の作品集を見ながら先日のことを思い起こしています。

なんと!! そこで守一の二女・熊谷榧(カヤ)さんにお目にかかることができた。87歳にして、とても健康そうで、立ち居振る舞いの立派な、身につけてるもののセンスの良さから、芸術家なんだとわかった次第。『モリはモリ、カヤはカヤ、父・熊谷守一と私』という榧さんの著書を求め、扉にサインをお願いしたら快く書いて下さいました。

一階の小さなロビーには、喫茶ルームがあり、榧さんの油絵、陶芸、著書等が展観されており、ラクダの絵からは、守一の気配が感じられました。著書から榧さんは、日本、世界の山々、氷河、スキーと、自然や土地の人びとを愛し、宇宙と対話しつつスケッチされてることを知る。そして次のように語られている。

「心打たれる風景画は、ただ野や山があるだけでなく、そこの空気を感じられる。流れていくこの大宇宙の自然の断面を切り取ったものだ。空気の感じられない絵は、空の広がりを感じられない絵は、ただの板っぺらに過きず、色音痴の雑音に過ぎない」。

ふと知人(高齢の女性)からの手紙に書かれてあったことが浮かんできた。「古い新聞の切り抜きですが、空海の『性霊集』なるものの一節がありました。《正しく美しいだけでは立派な書にならない…文字とはもともと人の心が万物に感動して作り出されたものなのだ…》私たち書人は当然に心得ておくべき空海さんのお言葉ですね」。

榧さんは著書の最後で「守一が死んだあとも母がお手伝いさんと、軒の傾いた平屋建てに住んでいたのですが、豊島区の共産党の議員さんで絵の好きな富樫庄吾さんから、守一の住居跡をぜひ豊島区立の美術館にという話があった」。

この美術館を訪ねて、榧さんの尊顔に拝されることをお奨めします。

もくじへ

「進む新聞の凋落」部数、広告が激減、新聞離れが顕著に

新聞太郎

ある異変が起きた。今年2月に日本記者クラブで行われた杉本和行・公正取引委員会委員長の講演会での質疑応答の最後に手を挙げた朝日新聞のO記者は「朝日では25%から30%の押し紙になっている。販売店は何とかしてほしいのだが、発行本社がやってくれない。委員長はどのようにお考えですか」と質問したという。

押し紙とは、新聞杜が発行部数を水増し、販売店に読者数以上の部数を押し付ける行為で、独禁法で禁じられているばかりか、部数水増しは広告主に対する詐欺行為にあたる。記者が自社の不正を暴露する前代未聞の講演会となり、公取委は「注意をしたのは事実」と回答した。このやりとりが、新聞業界に物議を醸した。O記者の言う通りなら、朝日新聞の公称部数660万部のうち200万部が実際には配達されていないことになる。これは、朝日だけの話しではなく、読売、毎日の全国紙や地方紙が抱える問題でもある。

戦後、新聞の復興は早かった。敗戦国ドイツの新聞は全紙廃刊になるが、日本では、いち早く、米国が占領政策として新聞を取り込んだこともあり、大手紙の資本家は公職追放となりながらも、すぐに復帰した。戦争に加担した責任も問われず、資本家は戦前も戦後も同じという不思議な構造となった。しかも、世界の情報を独占し、事業税の免除で野球球団を持ち、外車、カメラ、フイルムの非課税、用紙の優先的配分などで、昭和30年代から40年代の高度成長期に新聞の最盛期を迎えたが、新聞業界は古い慣習の押し紙を含めて、思考停止のままだ。いま、そのツケが急速に進んでいる。

●1000万部が消えた

この15年間で国内の新聞発行部数は約1000万部も滅らしている。読売新聞に相当する部数が消えてしまったのだ。現在でも伝える内容の信頼度は、放送、出版など他メディアに比べて高いと言われるが、信頼性と影響度は発行部数には比例しなくなった。逆に言えば新聞の信頼性を失っている証左である。景気も影響する、賃金があがらないと真っ先に節約するのは、「新聞」である。さらに、若い人の新聞離れが拍車をかけている。就職直前の学生も新聞を読まないといわれ、ニュースは新聞を購読せずとも、スマートフォンをみればリアルタイムで知ることができる。

朝日、読売といった全国紙が100万部近い部数を落とし、ブロック紙、地方紙も部数減に悩んでいる。それは新聞経営者の頭の固さにあるのだ。新聞は情報インフラだから一軒一紙は必ず購読する、購読しない選択肢はありえない、こんな古い意識が苦境を招いた。新聞を読まなくても困ることはない。投資でも絶対に必要な情報が乏しい。必要な人は海外のネットで情報を仕入れている。インターネットに乗っ取られたのが新聞である。

新聞広告費も激減だ。05年に約1兆円あった新聞広告が15年には5679億円まで減少した。10年間で4000億円も吹き飛んだ。広告全媒体の広告費は、6兆1710億円、前年比100.3%で4年連続プラス成長なのに新聞だけが大幅に落ち込んだ。高い広告料(全国紙で1頁、1400万円から4000万円)に見合った効果が期待できないからだ。水増し部数もその要因の一つだ。新聞を助けているのは神道系の宗教法人「ワールドメイト」や「幸福の科学」、「創価学会」や、パチンコ店の開店広告が新聞各社のお得意様だ。

●新聞が本当を書かないから

大手紙の部数減がこのまま継続すれば、5年後には読売500万部、朝日350万部、毎日150万部まで減少するといわれる。社内の合理化だけでは到底維持できなくなるだろう。すでに、いくつかの大手紙が危ないとの指摘もある。資産を持っている大手紙は不動産業にシフトし生き残る算段だが、持たないところは消える運命となる。

安倍内閣の支持率が高いのも、新聞が本当のことを書かないからだ。元中央大学教授の奥村宏氏は著書『日本の五大新聞』で、「これまでも、自民党、大企業に都合のよい報道をする“御用記者”は少なくないが、新聞社が経営危機に陥って利益追求主義になっていくと、その傾向は強まる。日本の新聞がタテマエとしてきた不偏不党、中立性報道は崩れ、政府や与党、そして財界や大企業の宣伝媒体になりさがる」と警鐘を鳴らす。そのことが、ますます読者離れを起こすことになる。幹部が安倍総理と高級店で宴会をしているようでは、新聞の再生はあり得ない。しかし、良質なメディアまで消してはならないと思うのだ。

もくじへ

参議院選挙結果と私たちの課題

渡辺治氏講演内容全文②

九条は死んではいない

第二番目に、そういう意味で言えば、戦争法の決着をつける。その上で、戦争法を通して明文改憲にいく。私たちはずっと言ってきました。戦争法を通したら憲法が破壊される、憲法九条が破壊される。憲法九条のもとで、自衛隊は海外で戦争できる態勢を作る、ということは憲法九条に大穴があくということなんですけれども、憲法九条に大穴があいたら、憲法九条を改悪する必要なんかないはずなんですけれども、安倍政権は戦争法を通した上で、憲法九条を中心とした憲法の改悪をしたいということを出してきた。そのためには衆参両院で3分の2の多数を取らなきゃいけないし、改憲勢力を国会の中で大きくする、これが第2の狙いです。

ここでちょっと考えなきゃいけないのは、さっき言ったように、戦争法を通すと、憲法九条はほとんど死んだも同然、例えば戦争法が強行採決された去年の九月に、東京新聞で「新九条論」というのを唱える人たちが出てきました。この人たちが言っていることは、憲法九条を守れということで戦争法に反対してきたけれども、戦争法は強行採決されてしまった、憲法九条は死んだと。戦争しない、海外で戦争するような軍隊を持たない、こういうことを規定していた憲法九条は、戦争法が通って、自衛隊が海外で戦争することができるようになったんだから、もう死んだも同然、もうぼろぼろになった。一部の市民の人たちは憲法九条にノーベル賞をと言っているけれども、ふざけんじやないと、ノーベル賞なんてもらえるようなものじゃないと、もう死んじゃったんだから、だからこれを改正して、もっと自衛隊を縛って、軍隊を縛るような新しい九条を作らなきゃいけない、こういうような人が、戦争法に反対する中から生まれたんですね。

しかし、憲法九条が死んでしまったんだったら、何も安倍さんは国民の反対が依然として強い憲法九条の改悪なんてやる必要ない。ところが安倍さんはこの通常国会で、戦争法を、強行採決した。この通常国会で、参議院選挙の前で憲法改正なんて言ったら評判が悪くなるに決まっている、安倍はやっぱり右翼だと、日本会議とお友達というか、日本会議の中心メンバーの一人で、日本会議が考えているような、やっぱり安倍は、日本を復古的な、戦争できる国にしたいんじゃないか、そういうふうに思われるから、本来であれば選挙の前には憲法改正なんか言いたくないのに、彼は今度の通常国会で盛んに言ったんですね。特に今までの歴代の総理大臣が触れようとしなかった、国民にとって非常に強いシンパシーを持っている憲法九条も含めて改正をしなければいけないということを言ったんです。おかしいじゃないか。憲法が死んでしまって役に立たないんだったら、そっとしておいて、神棚に祀って、憲法九条は素晴らしいですね、といって戦争法を発動すれば、日本は、アメリカと同じように戦争する国になるはずだ。

ところが、安倍政権はそうではなくて、憲法九条を改悪するということを今回言って、それを参議院選挙の目標の1つにした。何故か。それは、実は、一部の人たちが言っているように、戦争法で憲法は死んだわけではない。憲法九条が生きていて、なお、依然として戦争法や安倍の戦争する国づくりに大きな歯止めになっているから、これをどかさないと、結局のところ戦争法を通してみたけれども、日本を戦争する国にするには、やっばりあの憲法九条をぶっ壊さなければできないというふうに、安倍は今回改めて自覚せざるを得なかった。

これが今回安倍さんが参議院選挙の前に、不利を承知で通常国会の中で憲法改悪を言わせた。もちろん選挙になったら一言も言いませんでしたけれども。彼も言いたくてうずうずしていたと思うんです。それを言ったら選挙に負けるからということで、言えなかった。終わった途端に3分の2を取った途端に、安倍さんは記者会見の中で、憲法九条は憲法審査会で議論をして、これは、もう早い段階で手を付けなければいけないということを言う。これが安倍政権が今度の参議院選挙で狙った第二番目の目標です。

アベノミクスの再建

三番目の目標はアベノミクスで、もう一回ぼろぼろになったアベノミクスを再建して、大企業本意の日本を作るために、もっともっと経済を大企業本意のほうに変えていく、これが三番目の狙いでした。

安倍政権はアベノミクスという形で大企業が自由に活動できる国を作るということで登場しました。安倍政権の言っている大企業本意の国作り、これを構造改革とか新自由主義改革というのですが、それがアベノミクスの狙いなんですけれども。しかし、アベノミクスというのは、小泉さんが10年以上前に唱えた小泉さんの構造改革とか、それから、民主党政権がやった構造改革と非常に違うところがあります。

それは何かというと、アベノミクスの前の構造改革によって、例えば規制緩和が徹底して行われる。大企業の競争力をつけるためには、大企業に対する負担を軽減しなければいけない。大企業の負担というのは、私たちの税金は所得税とかで取られるのに対して、法人税という形で大企業は税金を負担しています。この法人税が高いと、大企業の負担が大きくなるから、大企業の競争力をつけるためには法人税を下げなきゃいけない。

91年に冷戦が終わったときには日本の法人税は50%でした。例えばトヨタが2兆円儲けると、1兆円税金でふんだくられたわけです。トヨタは頭にきたわけですね。ふざけんじゃないと、アメリカを見ろと。アメリカは、構造改革をいち早くやって、日本の企業に勝とうとしたから、アメリカは法人税を、もともと50%あったんですけれどもそれを下げて40%にした。40%だと、例えば2兆円儲けたアメリカの自動車会社は、8000億円税金を払えばいい、随分違うでしょう。ところが、中国は、それに対して、いやいやもっと中国の大企業を日本やアメリカの大企業と闘って勝てるように30%にすると、6000億ですから、4000億円も日本のトヨタと税金が違うと。これじゃあ勝てないということで、がんがん大企業が日本の自民党政権に要求して、大企業の法人税を下げる、アジア並に、つまり中国と同じに30%にすれば、黙って座っていても毎年4000億円儲かるわけですね。法人税を20%下げただけでそれだけ儲かる、そういうことをする。

法人税を下げるということは財政を小さくしないと税金を下げられませんね。財政が大きくなっていて税金を安くしたら、これは赤字が拡大してどうしようもない。だから財政を小さくする。財政を小さくするときに、大企業本位の財政をやるんですから、大企業が潤うような財政は小さくできませんから、一番大きいのは、大企業にとっては無駄金、国民にとって一番大事な社会保障やそういう金、社会保障財源というのは、財政の中で一番大きいんですね。社会保障は貧困だと日本の場合言われますけれども、それにもかかわらず、数十兆円あります。

この社会保障の中で一番大きいのは年金と医療なんですよね。年金と医療を切ってそして財政を小さくする。10兆円小さくする。そして大企業の税金を安くする、こういう仕組みを考えた。小泉構造改革のときには、真っ先に狙われたのは社会保障、社会保障の中で一番高い年金改革とそれから医療の改革。年金と医療をだれが食っているんだ、高齢者だ、あいつらが悪の根源だ、医療を切って捨てて、介護を切って捨てて、そして年金を切って捨てる。この改革をやることによって、大企業の競争力をつけようというのが構造改革のもともとのコンセプトです。

それからもう一つ、大企業が潤うためには賃金を安くする、そのためには正規労働者の賃上げをやめさせるために、どんどん非正規労働者を入れさせるようにする。小泉さんは改造改革の中で、今まで企業は非正規労働者をたくさん雇っちゃいけないという法律だったのをどんどん改悪して、非正規労働者を大量に入れる、いつまで働いても賃金は上がらない。不祝になったら真っ先に電話一本で首になる。こういうような体制を作って、大企業が大儲けをしました。今から10年前です。

アベノミクス手詰まり、財界の不満、選挙で勝って新自由主義本丸へ

2006年大きな出来事が起こりました。日本のトヨタ自動車、日本を代表する会社が、世界の大企業の中で利潤率、儲けがトップになったんです。それは、今言ったように、大企業の税金を安くし、大企業の規制緩和、賃金の引き下げ、こういうことをやって大儲けをした。しかし、日本の社会は小泉構造改革の中で大きなダメージを受けました。社会保障の削減、医療・年金・介護の社会保障の削減、それから賃金が上がらないで、どんどん賃金が下がっていく。非正規労働者がついに4割に達するようなことが起こる。日本には貧困はないと言われていた状況が全く変わって、貧困と格差、これが日本の社会を代表する言葉になってきた。

これではもう自民党政権は持たないですね。だから、構造改革のそういう被害を是正しますよということで民主党が登場した。コンクリートから人へという形で登場した民主党に対して多くの国民が期待をして、民主党政権が誕生するという出来事が起こりました。

ところが、民主党政権がそれをやろうとしたら、財界が猛然と反発をして、おまえら何やってんだどいうことで、民主党政権も、やっぱり日本の経済を繁栄させるためには、大企業の競争力をつけなきやいけない、そのためには賃金は上がってはいけないし、社会保障は切らなきゃいけないし、それから何といっても消費税、法人税を安くするわけですから、ほかの税金を国民からふんだくらなければいけない。こういうことで消費税を上げた。こういうようなことを菅政権はやったんですね。その結果国民は怒り心頭ですよね。自民党を変えて、そして構造改革を止めて、何とか人間らしい社会を作る方向に行くのではないかと思って期待した民主党政権が、もっとそれよりも上回る大企業本意の政治をやったために、野田政権は総すかんを食らった。そこで出てきたのが安倍さんなんですね。

しかし、安倍さんが、もう一回民主党の不人気に乗っかってアベノミクスをやって、もう一回大企業本意の経済を行うためには安倍が民主党や小泉構造改革と同じように、まず社会保障を削減して、そして、法人税を引き下げて、消費税を上げて、賃金を下げるというようなことをやったら、安倍は持たない。だからアベノミクスというのは、実は、大企業本意の政治を行うために、若干複雑な手を使いました。大企業が活躍する中で、地域の地場産業はみんな市場が小さくなってあっぷあっぷです。特に福島の原発事故・大震災の中で、福島、宮城、岩手、本当に地方の経済がたがたです。

それからもう1つ、民主党政権の約束通り消費税を上げたら更に大変なことになる。社会保障もいきなり削減して規制緩和をやったら、民主党もだめだった、小泉もだめだった、安倍も同じじゃないかという形で、一年ぐらいしかもたないかもしれない。そこで、アベノミクスというのは、大企業本意の政治を作るために、最初に構造改革に反する改革をやったんですね。それが第一の矢というふうに言われているところで、これは、さしあたり大企業に有利な政策ではありません。

何をやったかというと、湯水のように財政出動をして、もう本当に困っている地域に公共事業投資、さまざまな財政出動をやりました。本当は、安倍は消費税を上げたくなかったんですね。そして、まず、国民の安倍に対する安心感を植え付けた上で、本格的に選挙で勝って、消費税の増税,それから大企業本意の構造改革を再稼働する。そのためにも安倍は、まずは財政出動で、地域の疲弊した中小零細企業や、そういうところに湯水のように財政をあげる。

それから最低賃金についても、一定程度上げるような策を取っておいて一息つかせた上で、外科手術をやる。今、外科手術をやったら患者さん死んじゃうから、外科手術をやったら、自民党は終わりだからそれはやらない、まずはカンフル注射で生き返らせた上で、外科手術をやる。これがアベノミクスのコンセプトです。

ところがアベノミクスで財政出動して、消費税を上げてみたら、とんでもないことになった。もう安倍は自分の政権を維持するためにも、構造改革どころじゃなくて、消費税一発で景気が悪くなって、アベノミクス破綻だと言われるようになった。もう上げることができなくなった。そこで引き伸ばした上で、参議院選挙で勝って、もう一回アベノミクスを大企業本意に再稼働する。そのためにも選挙で勝って、国民が安倍政権まずいなと思っても「後の祭り」という状況を作る。

これが安倍政権が参議院選挙で狙った3つ目の狙いだったわけですね。(文責、編集部)(次号に続く)

もくじへ

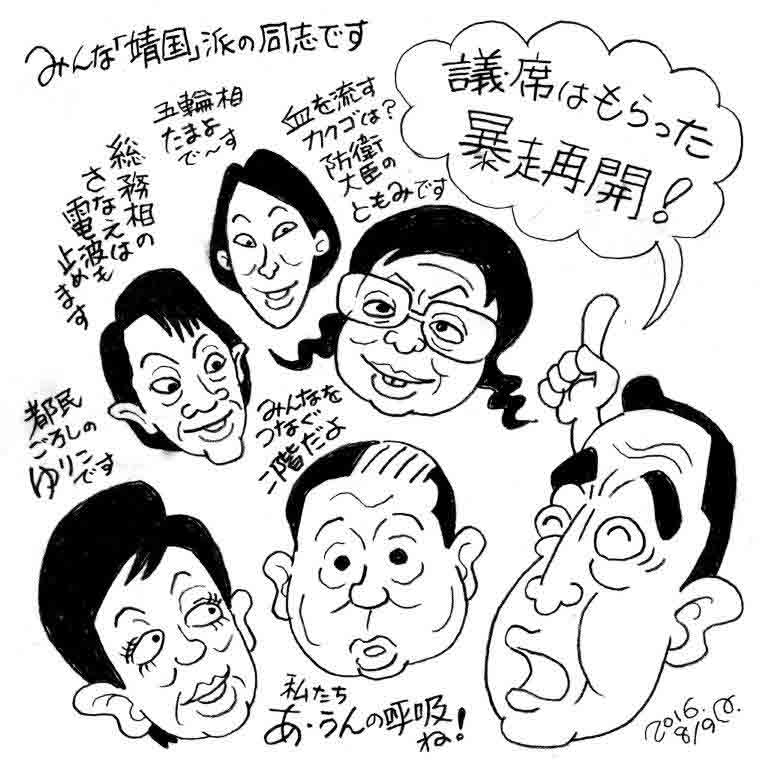

鈴木彰の「騙しとった議席で狙う逆噴射」

もくじへ

太郎の部屋のほっとたいむ 45

大胆!「三人でシェイクスピア」

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

ことしはシェイクスピア没後400年。そこで、劇団鳥獣戯画が2002年の初演から、飛び飛びロングランを続けている「三人でシェイクスピア」を久しぶりに見た(8月15日所見)。相変わらず、知念正文、石丸有里子、赤星昇一郎の三人の情熱が爆発、笑いとともにスピード感、緩急をつけた展開に圧倒される。

この作品は、たった三人でシェイクスピアの全作品(37本)を90分で演じるという大胆なもの。アメリカの三人の俳優によってつくられ、大ヒット。日本では鳥獣戯画が本邦初演。訳=小田島雄志・長谷川仰子、演出=知念正文。本当なら30人はいると思うのだが、そこはうまく処理されているし、三人が早替わりでいくつもの役をこなしていく、まさに秀逸な演技である。

冒頭、シェイクスピアの作品を見た人はいますか? と問いかける。客席から手をあげる。「ロミオとジュリエット」から、「ジョン王」へと難解になる仕組み。初演のころだったか、小田島雄志さんと一緒のとき、先生がまじめに手を挙げられていたのには笑ってしまった記憶がある。ストーリーを詳細するとネタばらしになってしまうのでやめておくが、後半になって取り上げる「ハムレット」では、客席からの参加を得て、会場はひとつに盛り上がる。

この秋は、10月11日、11月7日・8日、午後7時から、池袋・シアターグリーンで上演される

もくじへ

【連載・沖縄通信】小さな島に牙をむく

原田みき子(沖縄県本部町在住)

全米に120の支部を持つVFP(ベテランズ・フォー・ピース。平和を求める元軍人の会)という組織がある。これまで辺野古の現場にも数回訪れ、私たちと一緒に座り込みもしている。昨年の晩秋、機動隊から激しいごぼう抜きにあうと、上手にかわし車道に寝転んだ。とっさに私も抜け出し列に加わった。次つぎに人が増え、みんなで空を見上げながら「勝利の歌」を合唱した。

8月13日、米カリフォルニア州バークレー市でVFPの年次総会があり、辺野古新基地建設反対と高江のヘリパッド建設非難決議を満場一致で可決してくれた。画期的な展開である。米軍の問題は、日本政府は「アメリカの問題だから」と逃げ、米政府は「日米地位協定に拠って日本国が処理すると定めている」と主張する。いったいどっちが責任をとるのか。今回のVFPの決議は米政府にも届けられるそうだ。

8月11日、東村内の県道をバイクで走っていた仲間が、後方から来た覆面パトカーに追い越しをかけられた。パトカーは直前で停車し、あわてた仲間は左側から避けようとしところ、手錠をかけられた。一部始終をスマホで撮っていた人がいて、逮捕に怒った私たちは拘置された名護署前で抗議集会を開いた。以前、辺野古で警察車両が道をふさいでいるのに怒った市民がタイヤを蹴ったとして逮捕されたが、不当逮捕ばかり続く。

8月19日、那覇市で辺野古違法確認訴訟の2回目の公判があった。3月に国側は辺野古代執行訴訟で「形勢不利」と判断し突然「和解」に転じたが、工事を急ぐあまり実質協議に応じず県を訴えてこの裁判になった。今回県側は8人の証人を申請したが、翁長県知事以外は却下された。そしてこの2回で結審するという。県側の弁護士は「すでに判決を書いているだろう」と推測する。1回目から多見谷裁判長は知事に対して「負けたら従うか」と念を押しており、最初から結論ありきだ。この多見谷裁判長は昨年の代執行訴訟では「協議で解決を」と勧告した。自らの整合性の無さに恥は無いのだろうか。2回目の8月19日の公判では、「負けたら従うか」と迫ったことを「考えが浅かった」と釈明したが、裁判官としてモラルが無さすぎる。「三権分立」を裁判長自らが破ることは自殺行為であり、国民への裏切りだ。

沖縄には越えなければならない山がいくつもいくつも立ちはだかる。全国から機動隊員ばかりでなく防衛局・国交省の職員が警備に派遣されている。小さな島に日本という国が牙をむいてかかってくる。

もくじへ

お知らせ

藤原秀法さんの彫刻展

彫刻家・藤原秀法さん(会員・山口在住)の個展が行われます。

9月23日(金)から10月1日(土)日曜休み、午前10時30分~午後6時まで

みずさわ画廊(代々木駅西口より徒歩4分、日本共産党前、北参道ダイヤモンドパレス406 03-3478-2673)

もくじへ

事務局から

台風9号が首都圏を直撃し、所沢でも1時間に76ミリの観測史上最大を記録しました。

▼戦争法の危険、新段階

安保法制=戦争法の施行で、治安情勢が悪化している南スーダンヘの自衛隊の新たな派遣、集団的自衛権行使に基づく日米共同訓練が始まります。自衛隊が、海外で「殺し、殺される」事態になる危険が迫っています。

▼第2ラウンドのたたかい

9月末に召集される臨時国会では、改憲派が衆参両院で3分の2を占め、憲法審査会が始動します。こうしたなか「九条の会」は9月25日に全国交流・討論集会を開催します。渡辺治先生が「第2ラウンド」と位置付けるたたかいを所沢でどうつくっていくのか、世話人会での議論が始まりました。こんなことをやったらどうか、日ごろ思っていることなどを、ぜひ世話人にお寄せください。

▼歩平さん逝去

2007年に、所沢で「日中歴史認識問題について」話された歩平さん(中国社会科学院近代史研究所長)が、8月14日亡くなりました。懇親会での発言から「中国へ本を送る」取り組みが始まりました。多くの方のご協力で段ボール300箱を送ることができました。日本と中国の真の平和を願った歩平さんに、心から哀悼の意を表します。

▼川越でビナードさん講演

9月11日、「九条の会」かわごえ連絡会の主催。参加費999円。チケットの申込みは佐藤(2942-3159)まで。