畑中 繁(世話人、牛沼在住)

今年、7月30日から3日間、静岡県熱海市で第58回日本国民救援会全国大会が開催されました。国民救援会が結成されてから88年。数多くの弾圧事件や裁判闘争に勝利し、世界の裁判史上に金字塔を打ち建ててきました。

1928年4月、解放運動犠牲者救援会として、絶対主義的天皇制軍国主義の厳しい弾圧による犠牲者とその家族を救済するために結成されました。直接の動機は、千葉県の野田醤油(キッコーマン)労働組合に加えられた弾圧の犠牲者を救援するための運動でした。3400人の労働者中、1358人が7カ月にわたって合理化に反対し、約500人が検挙される大弾圧でした。

創立大会では、「労働者・農民の解放運動こそ平和と自由の使者であり、よりよき社会の曙光である。解放運動犠牲者及びその家族を救援慰安することが吾等の社会的責務と信ずる」との宣言が採択され発足しました。

●自由法曹団とは車の両輪

この事件から7年前の1921年、神戸の川崎造船所や三菱造船所の大争議に加えられた警察の厳しい弾圧と人権蹂躙事件の犠牲者を救援するために布施辰治弁護士らによって自由法曹団が創立され、結成以後、労働者・農民・勤労者の権利擁護と促進を旗印に多面的な活動を展開してきました。自由法曹団と国民救援会は車の両輪になって、戦後は日米反動勢力の弾圧に抗して犠牲者の救援と国民の人権、民主主義を守るために今日まで行動を共にしてきました。

戦前「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」の帝国憲法のもと数々の弾圧法を作り、なかでも1925年4月に制定された治安維持法は、天皇制と資本主義体制に批判的なすべての思想と運動を犯罪として凶悪な弾圧を加えた法律でした。今、これに似た法律(共謀罪など)を安倍政権は成立させようと画策しています。1929年4月、日本共産党に対して大弾圧が加えられ、同時に地方の救援会の多くの活動家が検挙されました。救援会創立間もない30年、会の名称を「国際赤色救援会日本支部」と改めモップル(弾圧犠牲者の国際的救援組織のロシア語の略称)に加盟し国際活動にも参加。厳しい特高警察の下にあって弾圧反対闘争と救援運動の進め方や組織方針、日常活動の進め方、財政活動など現在の手引きともいうべき内容が作成されました。

数多くの弾圧事件裁判で1931年6月、歴史的な大公判が行われました。

公判では、日本共産党の正しい姿を大衆に明らかにする大衆的な裁判闘争が行われました。この裁判で検事は死刑1、無期懲役3、そのほか3年から15年までの懲役を求刑しました。7月に結審し、無期4人を含む有罪が確定しました。救援会及び東京地方委員会(日本労働組合総評議会など10団体)で「無罪要求会」を結成し、「死刑重罪絶対反対」「階級的政治犯の即時釈放要求」を提出しました。しかし、判決は承服しがたい内容でした。法廷で臆することなく天皇制を真っ向から批判した裁判闘争は、救援会の闘いの歴史に永く深く刻まれていきます。

小林多喜二が、築地警察署で虐殺された3月、築地小劇場で労農葬として葬儀を行うことを計画しましたが、警視庁は小林の遺骨を家から出させず会場を占拠して会葬者を検挙したのでした。

解放運動犠牲者救援会か結成されてから7年、1935年7月に活動を中断するまで、多くの先達が命をかけた救援運動は今日においても生かすべき重要な内容を持っています。幾多の闘争によって打ち立てられた「モベヒ(モはモップルと呼ばれた救援会、べは解放運動犠牲者救援弁護団、ヒは保釈で出ていた被告)の団結」の重要性は、団結の要として救援会の果たすべき役割であります。これは戦後の松川事件をはじめ多くの弾圧事件や人権侵害裁判事件の裁判闘争に引き継がれ、民主運動、労働運動発展の土台になっているのです。(次号に続く)

もくじへ

憲法カフェ④ 「日本会議」と安倍政権

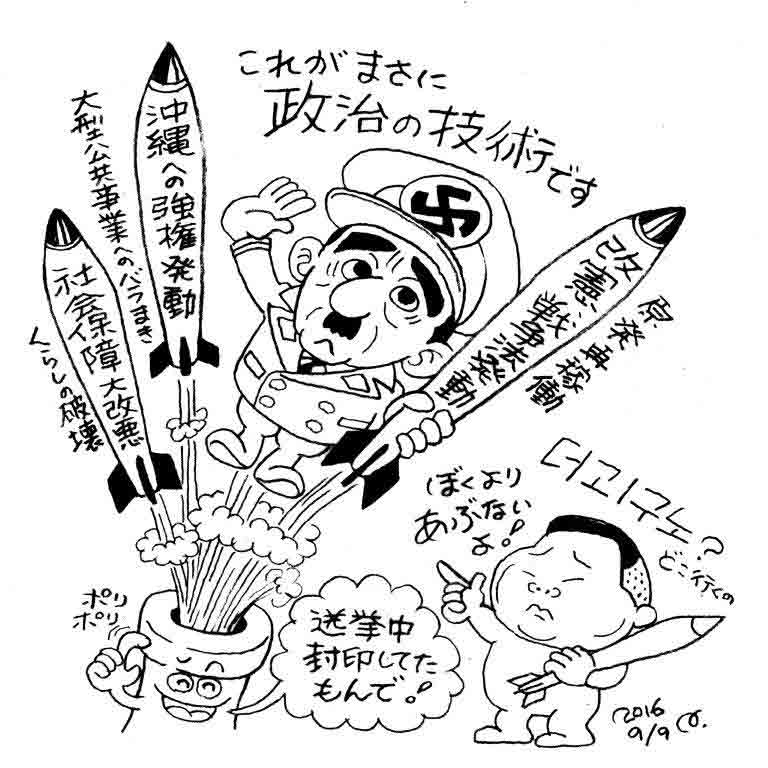

マスコミに頻繁に出るようになった「日本会議」を知ろうと、9月10日、4回目の「憲法カフェ」が行われました。ジャーナリストの竹腰将弘さんが、「日本会議と安倍政権」と題して、彼らの狙い、最近の動向、実態などを豊富な取材体験をもとに報告。17名が参加しました。以下、報告の一部を紹介します。

▽参議院選挙直前、新潟、宮城、山形、福島などで「いま日本が危ない、民共一体化」の謀略ビラが大量にまかれたが、日本会議の仕業だった。

▽日本会議は全県に本部があり、約200余の支部を持ち会員は3万5000人、国会議員懇談会には280人、地方議員連盟には1700人が加わり、全国的に根を張った組織である。

▽今年の初詣、全国各地の神社に桜井よしこ氏のポスターが貼り出され憲法改正署名が取り組まれた。この署名は「美しい日本の憲法をつくる国民の会」で神社本庁の取り組みだが、中心は日本会議だ。署名用紙には住所・氏名の他に電話番号を書く欄もある。これは憲法改正の国民投票になったとき過半数を得るための選挙名簿作りであり、「選挙運動」だ。

▽昨年11月10日、武道館で1万人大会を行った。桜井氏は、発議に必要な両院で3分の2を占めることが可能になり、いよいよ憲法改正の時が来たと挨拶。目玉は、安倍首相のビデオメッセージで、自民党は憲法改正草案を発表し、国民投票法を実現、改憲へ橋を渡る道は整備されたと、誇らしく語った。

▽日本会議は4つの国民運動を網の目のように行っている。①県民の会の結成、②地方議会での意見書採択、③国会議員438人、④1000万署名(現在700万?)の取り組み。恐ろしいのは、運動論、組織諭を持って活動している右翼であることだ。日本会議を担っているのは「日本青年協議会」で、1970年代初頭、全共闘運動に対抗して作られた右翼の学生集団であり、左翼と闘うことで、運動のノウハウを学んだ。元号法制化のために学習会、全国キャラバンを組み、地方議会に請願を持ち込み、自民党と呼応して意見書を採択し、法制化を迫った。

▽全国的に1000万部頒布予定の有料チラシで、現憲法は「押し付け憲法」、「9条で日本は守れない」、「緊急条項が必要」、そして両性の平等を明記した「24条」に敵意を持ち、改憲の必要性を訴えている。

▽改憲を求める意見書は石川県議会を手始めに、33都府県議会で採択され、埼玉県でも昨年6月に採択された。

▽93年、安倍氏は初当選した。安倍氏に10日後に取材した。当時は、従軍慰安婦問題が明らかになり、細川政権は記者会見で「侵略戦争」だったことを政府として初めて認めた。これに自民党右派は危機感を持った。「侵略戦争は認めない」「慰安婦はなかった」。歴史検討委員会に入って安倍氏は勉強した。信念をもった右翼ではなく「勉強」右翼だ。日本会議などが入る「終戦50周年国民運動実行委員会」の議員連盟の事務局長代理になり、97年には「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」の事務局長になった。これが決定的だった。右翼の同伴者としてキャリアアップしてきた安倍氏は日本会議にとって特別な政治家だ。安倍首相が誕生し、憲法改正に進むと思うがなかなか進まない。靖国参拝などはこうした日本会議などのいらだちに応えるものだった。

▽安倍内閣の8割が日本会議の議員連盟に所属し、系列の神道政治連盟には全員入っている(公明・石井氏を除く)。彼らの実力を考えたい。先の参議院選挙で日本会議の系列の「神道政治連盟」が推薦した山谷えり子氏の得票は24万票、有村治子氏は19万票だった。決して多数派とは言えない。

報告後、約30分間質疑応答。最後に竹腰さんは、日本会議の理論的支柱である百地章氏の講演を紹介。日本会議が「九条の会」の草の根運動に脅威を持ち、彼らなりに運動を進めようとしていると指摘。彼らに負けない情熱で9条を守る運動を展開しようと訴えて話を終えました。(佐藤)

もくじへ

参議院選挙結果と私たちの課題

渡辺治氏講演内容要旨③

安倍政権の新段階を画した参院選

今回の参議院選挙で安倍政権は2013年の参院選に比べると多少落ちたけれども、2010年の参院選と比べるとはるかに前進しました。選挙結果をみると、自民党がとった比例の得票率は35・91%です。これは過去4回の選挙で安倍自民党がとった最も多い得票率です。つまり自民党に対する支持は上がったということです。

ところが、比例で自民党は増えたけれど選挙区では減っているんです。これは1人区で統一候補が大きく前進して、比例では自民党を支持している人も選挙区では野党の統一候補に投票した人がいるからです。

たとえば青森県では、15%の自民党支持者が野党統一候補に入れているんです。今回、野党統一候補に勝ってもらおうという気分が自民党支持者のなかにあった。自民党は比例では勝ったけれども、選挙区では及ばず、だから大勝はしなかったといえます。

自民党は悪政3年半にもかかわらず、今回の選挙でも何故勝ったのかと考えてみると3つの要因がありました。1つは、アベノミクスで本格的に国民の生活を切り捨てることはやらず、湯水のように財政出動をやった。リーマンショックの後に、中国が何十兆円、何百兆円というお金で公共事業投資をやったのと同じです。財政出動は国民の生活が潤ってくる部分があるんです。だから今回の自民党の勝利は、財政出動をやるしか自分たちの生きていく道はないんじゃないかと思った地域の零細企業や自営業の人たち、農家の人たちが藁をもすがるように財政出動にすがった。これが今回、安倍自民党の前進を支えたと思います。

実は、32ある1人区というのは全部人口が減少しているところなんですね。ここで自民党は21勝しています。負けた11の選挙区も含めて、全部自民党は得票率を伸ばしているんです。

自民党はどこで勝ったかというと、圧倒的に人口の少ない県、東北、北陸、中国、四国、九州です。自民党がとった比例の得票率は35・91%ですが、47都道府県の選挙区のなかで、比例の得票率を上回っている選挙区が33県です。人口の少ないところでは軒並み自民党が勝っている。これが今回の大きな特徴です。

重要なのは地方だけが強いのではなく、大都市の東京でも伸びていることがもう1つの大きな特徴です。東京のどこが伸びているかというと、千代田、中央、港区です。この3区は、所得税の納入比率を見ますと全国トップですね。富裕層の人たちが住んでいるところなんですね。こういうところで自民党は勝っているんです。

これは、早く大企業本意の構造改革をやってもらいたいという人たちが千代田、中央、港にいる。

地方で生活や経営、農業が成り立たないという人たちと、大企業本意の株が高くなって儲かってる人と管理職層が安倍を支えているんです。

だけど大阪の場合は、東京と同じように大都市なんだけれども、そういう富裕層がいないんです。同じ大都市なのに今回東京が34・4%とっているのに対して大阪は22・1%です。自民党の得票率で大阪は47位、最下位ですよ。47位を争っているのは2つあります。常に大阪と沖縄が争っています。自民党がもっとも嫌いな沖縄と自民党に頼っても自分たちの生活は改善できない大阪が自民党の一番票田の低いところ。逆にいうと自民党は多くの地域と大都市の東京、ここで勝利したということが大きい。

2つには、野党は戦後70年の歴史上初めて選挙で共闘をつくりました。だけど、アベノミクスに代わる安倍の政治を変える共闘の構想はつくれなかった。戦争法に反対して、海外で戦争する国をつくらせないところまでは一致できたけれども、アベノミクスに反対してこんな経済をつくろう、こんな福祉社会の日本をつくろうといったところまでは共闘できなかった。

安倍が選挙戦の最中に、アベノミクスを批判するんだったら対案を出せといった。憲法改悪に対しては対案をいえるけれども、アベノミクスの対案をいえなかった。やっぱりアベノミクスに代わる共闘の構想というものが、これからは必要になるだろうと思います。

3つには、安倍は徹底して戦争法と改憲は隠した。ほかの自民党の政治家たちはけっこう憲法改悪をいっていたんです。だけど安倍は絶対いわなかった。安倍がいったらおしまいだということで、彼はいわなかった。隠すことによって参議院選挙はアベノミクスの審判だといいつづけたんですね。

この3点が今回自民党が前進した背景です。しかし安倍自民党は大勝できなかった。大勝できなかった要因ははっきりしています。小選挙区効果がなかったんですね。安倍政権はこの間12年、13年、14年と大勝しているんですね。特に12年の総選挙と14年の総選挙では安倍は圧勝ですよ。290議席以上とって圧勝しています。勝ったのは安倍の支持が高まったからじゃなくて小選挙区だからです。1人しか当選できない小選挙区は衆議院選挙ではまず多数ですよね。比例代表の場合には得票率が伸びただけとれますけれども、小選挙区の場合には第1位の人しか当選できない。自民党は今まで通りの票をとっても小選挙区で全部とれる。これが自民党が勝ってきた原因なんですね。

野党共闘の意義と可能性

それじゃこれを崩すには何をしたらいいかというと、野党が共闘することです。自民と民主が単独で争ったら全部自民が勝ちます。2013年の参議院選挙では1人区で29勝2敗でした。今回21勝11敗ということは、その小選挙区のなかで民進、共産、生活、社民が統一候補を出した結果、小選挙区効果がなくなったわけですよ。これが今回自民党が大勝できなかった一番大きな原因です。

確かに自公政権は改憲勢力が3分の2の議席を得ました。しかし、改憲にとって一番大きな目玉である民連党を改憲反対に回らせてしまったのです。安倍の改憲は許さないと民進党の代表が選挙中にいうのは、20年の歴史のなかで今回が初めてです。それをやったのは戦争法反対の共闘ができたからです。改憲にとって最も大きな壁が安倍の前に立ちはだかった。

もしこの共闘が次の衆議院選挙でもつづいて295の小選挙区で全部野党の統一候補が出たら、自民党が前進したって負ける。こういう重大な事態が今回明らかになった。私たちはそういう時代に今います。

野党が共闘した結果、今まで起こったことのないような大きな事態が起こりました。政党というのは選挙が命です。どんなに大衆運動で戦争法に反対するといって共闘ができても、選挙になったら自分たちの候補者を下ろすことは辛いことです。しかし今回そういうことが全国で行われました。共産党も社民党も生活の党も自分たちの候補を下ろして民進党の候補に入れる。これは普通できないことです。これはどうしてできたのかということを私たちはみる必要があります。そしてこの教訓をつかんで、これから9条を守るため.の闘いに活かしていくことが必要だと思います。

今回の選挙で統一できた背景には、戦争法反対から廃止に向けた共闘ができたことがあります。このような共闘は過去にあったんですね。それは今から56年前、安保条約の改定反対闘争です。くしくも安倍さんのおじいちゃんである岸信介が総理大臣のときに、安保条約を改定してアメリカと一緒に戦争する国をつくった上で憲法改悪することをめざしました。その岸内閣に対して、アメリカに追随して戦争する国になることは反対だと犬猿の仲だった社会党と共産党、それと労働組合の総評が統一して「安保条約改定阻止国民会議」をつくりました。

これが大きな力を発揮して、安保条約の改定は強行されたけれども岸内閣を倒しました。それ以来自民党は、社会党と共産党の共闘をさせないために、憲法改悪という自分たちの執念を隠さざるをえなかったのです。そのとき以来56年間、全国的に共闘するということはいろんな努力をしたけれどもできなかった。それが今回56年ぶりに初めてできた。

その大きな理由というのは、どうしても一緒になれない当時の民主党と共産党や社民党、労働組合のなかでも連合と全労連はこれも同じテーブルにはなかなかつけないでいたのを、市民運動が「総がかり行動実行委員会」というのをつくったんですね。「総がかり行動実行委員会」というのは、「戦争をさせない1000人委員会」という実行委員会と「戦争する国づくりストップ!憲法を守り・いかす共同センター」と、それから「解釈で憲法9条を壊すな!実行委員会」という3つの実行委員会が共同してつくったんです。戦争法に反対するためには一緒にならなきゃいけないと、市民運動が全国で初めてこの「総がかり行動実行委員会」をつくったんです。

そして民進党と共産党と社民党と生活の党の4党が、去年の5月3日の集会で党を代表したあいさつをやった。これが戦争法をすすめる安倍にとっては大きな誤算だった。8月30日には東京で12万人、全国では100万人以上の人が戦争法反対で集まった。さらに、国会のなかで民進党と共産党が毎日のように国会対策委員会の部屋を行き来してどうやって安倍を追及するか打ち合わせをつづけたのです。この2つの党にとっては初めての経験です。もっとすごいのは、戦争法反対運動は強行採決で終わりになるんじゃなくて、「戦争法の廃止を求める2000万人署名」という今までやったことのないような署名運動をとりくんだことです。

戦後初の野党共闘選挙の意義と「九条の会」のこれからの課題

こうした戦争法廃止の共闘の経験のなかで今年の2月19日、野党の党首会談が開かれ、戦争法廃止法案の国会提出とともに、戦争法廃止や安倍政権打倒に向けて国政選挙で協力をおこなうことなどを確認しました。

今回の1人区での野党共闘はそういうなかでできたんです。これが今回大きく事態を改善した理由でした。ここが重要なんですが、11の選挙区で自民・公明を合計した得票数と民進党・共産党・社民党・生活の党が今までとっていた得票数を合計すると全部自公が勝っているにもかかわらず11の1人区で逆転したんです。自公を上回ったのはただひとつ沖縄だけです。野党は共闘することによって大きく前進した。安倍の政治を何とかしたいと思っている人たちが、今回のような共闘を生んだ力になったということが重要なポイントだと思います。

参議院選挙で改憲勢力が3分の2をとったということは過小評価してはいけない。安倍政権の悪政がおこわれてきましたが、仕方のない支持なんだけど安倍しかいないと思っている多くの国民が安倍政権を支えているのです。安倍の政治では日本はよくならない、安倍の政治を変えなきゃいけないというところまで、仕方のない支持を変えられなかった。

アベノミクスにかわる福祉を重視した経済政策を民進、共産、社民、生活で出して、こういう政治を変えない限り安倍政権を倒すことはできません。だからそういう意味でいうと、改憲勢力が3分の2をとったことは過小評価できません。しかしもう1つ大きなことは、そういう重大な事態だけれどもそれを阻む力が今回できだということです。改憲阻止のための共闘ができた。だから安倍はこれからこの共闘の破壊に乗り出すでしょうね。野合だ野合だ、政策なんか一致していないとヒステリックに騒ぐのは、衆議院選挙でも共闘ができると改憲どころの騒ぎではないと安倍が理解したからだと思います。

安倍政権の改憲戦略の最大の.弱点は、憲法を変えるために火の玉のように頑張る人たちがいないということです。「九条の会」は改憲阻止のために大きな運動を展開しました。2004年に「九条の会」ができてから、全国で7500の「九条の会」ができるに従って改憲支持の世論調査がどんどん下がって、2008年には改憲賛成と改憲反対が逆転してしまった。そういう「九条の会」のような憲法を守って憲法の生きる日本をつくっていくために頑張る市民の運動、それが改憲派にはない。

改憲派の最大の大衆運動団体は「日本会議」と「美しい日本の憲法をつくる国民の会」ですけれども、「日本会議」の実働部隊は神社本庁なんです。だけど神主さんが改憲パンフレットを持って、神社の氏子さんや改憲を支持する人たちと結びついて頑張れば頑張るほど、改憲というのは日本をああいう復古的な昔に戻すんじゃないかという市民の警戒心を増さざるを得ない。ここに安倍改憲の最大の弱点があるんですね。「日本会議」だけでは国民を変えることができないから、彼は2つの運動勢力に期待をかけています。

1つは公明党です。もう1つは再建した維新です。この2つを掲げてやっていくというのが安倍改憲の大きな戦略です。そのイデオロギー部隊として「日本会議」は、力はいまいちだけど地方自治体を握っているんですね。全国の地方自治体で改憲決議をあげていく。「日本会議」の議員たちが、地方議会でどんなに孤立しても改憲決議を出していく。1人でもいいんです。1人で騒いでいちゃもんをつける。それが日本会議だと、市長さんや町長さんは「九条の会」を支援したり、「九条の会」を公報へ載せたりするとまずいなって思ってしまうような事態が起こっています。地方自治体を使いながら、大衆運動は公明党と橋本維新に任せて、何よりも橋本をもう1回維新の党にカムバックさせて改憲をすすめていく。(次号に続く)(文責、編集部)(次号に続く)

もくじへ

鈴木彰の「土管から飛び出したけど何処行くの?」

もくじへ

太郎の部屋のほっとたいむ 46

やっぱりシェイクスピア!

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

今年はシェイクスピア没後400年、やっぱりシェイクスピア!である。今回はオールアクトカンパニーの「ヴェニスの商人」(俳優座劇場、9月4日所見)。小田島雄志=翻訳、石山雄大=構成・演出。「夏の夜の夢」「ハムレット」に続く3作目。セットは簡素だが上手から下手へと緩やかな坂があり、うまく活用されていた。

この作品のタイトルは「ヴェニスの商人」なので、主役はもちろん温厚な商人アントーニオ(奥野正明)であるが、どうしてもユダヤ人の金持ちシャイロック(側見民雄)の方が目立つ。有名な法廷の場での対決は見所のひとつ。「肉1ポンド」こだわるシャイロックの頑固さ、「血は一滴も流してはならんぞ」という裁きに屈折する心理表現など、多くの名優が演じてきた魅力ある人物である。側見民雄も力強い演技力で挑み、その任を果たしていた。

物語はバッサーニオ(砂押正輝)がアントーニオに借金を申し出るところから始まる。バッサーニオは金持ちの娘ポーシャ(薫)に恋をしたのでお金が必要になったのだ。アントーニオは持ち合わせがなく、シャイロックに「肉1ポンド」を担保に借りてやる。ポーシャは恋人選びのために、金、銀、鉛の箱を用意して、絵姿の入ったものを開けたものと結婚するというのだ。

遊び心では石山雄大と桑島義明が演じた老ゴボー親子が面白い存在。若い恋人の愛を表現する詩も心地よい。ただ若い俳優陣の声が割れていて、聞き取れない台詞があったのが残念だった。

もくじへ

【連載・沖縄通信】沖縄県の敗訴は全国の問題

原田みき子(沖縄県本部町在住)

9月16日福岡高裁那覇支部の多見谷寿郎数判長は「辺野古違法確認訴訟」で、翁長知事に敗訴を言い渡した。記者会見で知事は「あぜんとした。裁判所は政府の追認機関であることが明らかになった。地方自治、民主主義、三権分立という意味でも相当な禍根を残す」と判決内容を強く批判した。

私は多見谷裁判長のこれまでの言動から敗訴は予想していたが「国が説明する国防・外交の必要性について、具体的に不合理がない限り、県は尊重すべきだ」と言明したことに強い危機感を覚えた。国防・外交は国に従えと言わんばかりである。これでは米軍基地が集中する沖縄はたまったものではない。さらに「県が判決に従わなければ裁判所の信頼権威を失墜させ、国全体に大きなダメージを与える」と語るに至っては、二の句がつげない。大きなダメージと言うなら沖縄の現状を直視してほしい。空にはオスプレイやハリアーが飛び、海や陸には両用の戦車が走る。東村高江では迷彩服に銃を持った米兵が列をなして県道を歩く。まさに戦場ではないか。日本のどこにこんな場所があるというのだろう。この上、さらに辺野古や高江に新基地を造ろうとし、伊江島はじめ既存の米軍基地では自治体へ連絡なしに強化を進めている。沖縄では何をやっても許されるというのか。

問題は沖縄の現実が県外では報道されにくい点にある。多くの国民が知らなすぎる。特に2回目の安倍政権はマスコミ懐柔が顕著で、安倍晋三首相とマスコミ各社トップの会食が目撃されている。

8月にお亡くなりになったむのたけじさんは、故郷秋田の敬愛する大先輩だが、戦争中国威発揚する記事を書いた責任をとって、30歳で朝日新聞社を辞められた。私は帰郷するたび伺って貴重なお話を聞かせていただいた。書いていただいた「絶望のど真ん中に希望がある」という言葉は、いま新鮮な輝きを放って私の心を打つ。「沖縄は負けない。諦めなければ負けない」と口ずさむとふつふっと闘志が湧いてくる。むのさんは7月の参院選で改憲勢力が3分の2を占めたことに驚いたそうだ。若い世代は違うと信じていたという。「マスコミは社会の木鐸」が口癖だった。参院選の結果にどんなショックを感じられたか。無念である。

9月23日、沖縄県は違法確認訴訟の判決を不服として最高裁へ上告した。司法には素人の私さえ異常を感じた今回の裁判、国と地方の対等な関係が否定されたことに、全国の行政者は関心を持ってほしい。

もくじへ

お知らせ

カテリーナ・歌とバンドゥーラが奏でるウクライナの調べ

日時:10月19日(水)18:30開演

会場:所沢市民文化センターミューズ

一般 2000円 学生 1000円(全席自由)

演奏曲目 幸せのとり(ウクライナの曲)、アヴェマリア(カッチー二)ほか

プロフィール ウクライナ・プリピャーチ生まれ。幼いころより故郷の民族楽器、バンドゥーラに触れ、演奏法、歌唱法の手ほどきを受け、10歳のとき、「チェルポナ・カリーナ」の公演で来日。精力的な演奏活動を行っている。

主催:日本ユーラシア協会所沢支部

お問い合わせ、申し込み 090-8504-8186中山 04-2939-5096草鹿

もくじへ

事務局から

▼「九条の会」が討論集会

9月25日、明治大学で、500人が参加して、第6回全国交流討論集会が開催されました。小森事務局長は、改憲派が両院で3分の2を占め、戦争法に基づき「駆けつけ警護」任務付与の自衛隊が南スーダンに派遣されようとする緊迫する状況のなか、「九条の会」の運動をいっそう発展させていくことが重要になっていると述べ、12氏で構成する世話人会を新たに設置したと発表しました(下参照)。午後からは7つの分散会で、現在の情勢をどうとらえるか、戦争法反対などの取り組み、若い世代への運動の継承などをめぐって経験を交流。当会からは事務局長・佐藤が参加しました。

▼選出された世話人12氏

愛敬浩二(憲法学)、朝倉むつ子(労働法)、池内了(宇宙物理学)、池田香代子(ドイツ文学翻訳家)、伊藤千尋(シャーナリスト)、伊藤真(弁護士)、内橋克人(経済評論家)、清水雅彦(憲法学)、高遠菜穂子(ボランティア活動家)、高良鉄美(憲法学)、田中優子(法政大学総長)、山内敏弘(憲法学)。

▼映画「ザ・思いやり」上映

10月22日(土)13時~ 新所沢公民館。チケットの申込みは佐藤(2942-3159)まで。

▼川越・ビナードさん講演会に1200名

9月11日に行われた、演奏会・講演会は、会場が満杯になり、大盛況でした。