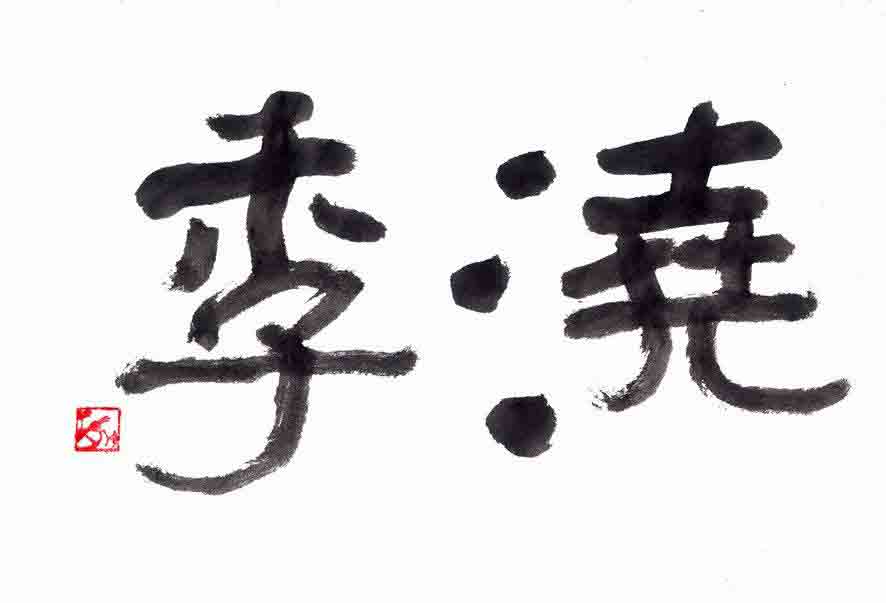

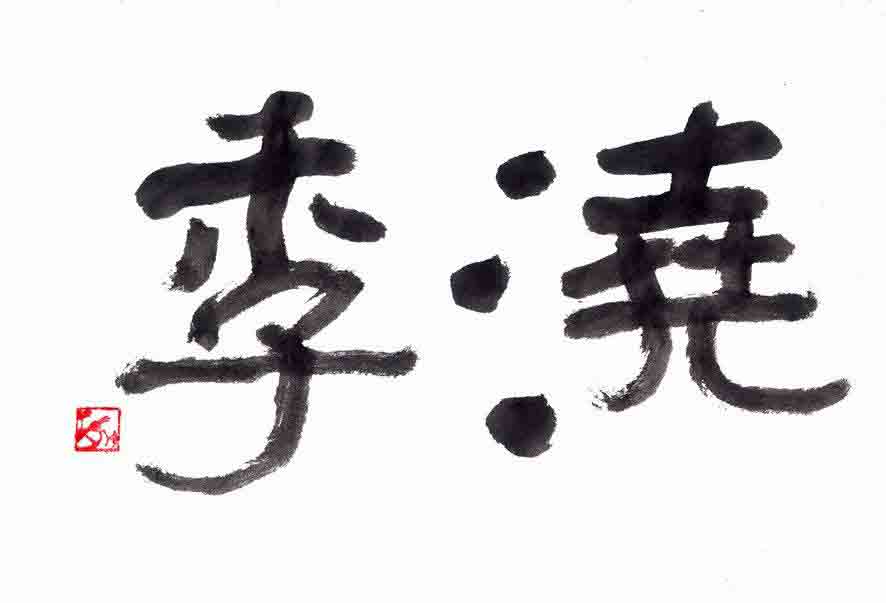

澆季(ぎょうき)

中川とき彦(書家・若松町在住〉

機関紙131号 (2017年4月29日発行)

桂 敬一(元東大教授)

アベ政権の下でいま、こんな政治・社会の特徴が露呈している。

(1)ナショナリズムの強化−なにごとも五輪優先で国民をたぶらかす。

(2)人権の軽視−原発災害避難者の問題を「自己責任」と威嚇する復興大臣。

(3)団結のための「敵」づくり−「北朝鮮」で恐怖と憎しみを煽る。

(4)軍事優先−自衛隊の海外派遣に執着、大学の軍事研究には助成金。

(5)性差別の跋扈−雇用内容の男女格差大きく、女性冷遇は依然厳しい。

(6)マスメディア操作−「自己規制」「忖度」誘導も操作のうち。

(7)国家の治安強化優先−国家秘密保護法、隠しカメラ・通信傍受、共謀罪など。

(8)宗教と政治の癒着−靖国神社参拝・日本会議に対する自民党議員の応援。

(9)企業の保護−政権と経団連の馴れ合い、法人税の減免など。

(10)労働者の抑圧−繁忙期の時間外「月百時間未満」の首相裁定は労働強化是認。

(11)学問・芸術の軽視−「学芸員は地方文化発展のガン」と山本地方創生担当相。

(12)犯罪厳罰化に対する執着ーマイナンバー・共謀罪で国民監視、死刑廃止反対。

(13)身びいきの横行と腐敗−ずばり森友学園問題そのもの。

(14)不正な選挙−「区割り」憲法違反のままの小選挙区制。

この14の特徴は、実はアメリカの政治学者、ローレンス・ブリット博士がヒトラー支配の実態に即して指摘したもので、いみじくも「ファシズムの初期兆候」と名付けられ、米国のホロコースト博物館に掲示されているもの。もちろんカッコのあとの日本の事例は筆者が当てはめたものだが、こうして眺めると、日本でもこの国らしいファシズムの兆候が顕著になってきたことがわかる。さらにヒトラーが緊急事態に対応すると称し、「全権委任法」(議会=立法府の権限まで首相に委ねる法律)を制定、これを悪用し、憲法を超越する権限を振るい、国内の独裁、他国への侵略戦争を展開していったことが思い起こされる。なぜならば安倍首相は現在、災害時を想定してのことだと称し、非常事態の際、首相に議会権限を委ねる「緊急事態条項」を構想、これを憲法に加えることから着手、念願の全面改憲への道を開こうとしているからだ。行政府の長である安倍首相はつい先頃、自分のことを「立法府の長」と称した。どうもこれは単純なミスではなかったようだ。もうその頃から「立法府」も乗っ取った気分だったのではないか。

本当に戦後日本と、その柱である民主主義の行方が、いま危うくなっている。俗に「手は片手では鳴らない」いう。両手がなければ拍手できないからだ。国家権力が自分勝手なことをやろうとしても、国民が同意せず、それを拒否すれば、権力の思い通りにはさせないで済む。だが、アメリカではトランプのやり方が多くの国民大衆に受け、両手が合わさり、大きな音を立ててポピュリズム現象が広がり、政治・社会がおかしくなりかけている。

だが、メディアがこれに粘り強く抵抗、食い止めていることは注目してよい。日本ではどうか。ネットのなかのネトウヨが蔓延、「チョーセン殺せ」というようなヘイトスピーチが盛んになりだしている。さすがにマスメディアは同調しない。しかし、政府のアメリカ一辺倒に常に甘く、加えてこんな時でも、フィギュアの浅田真央選手が引退というと、その話題ばかりで騒ぎ、日本的ポピュリズムに流されるのが、日本のメディアの弱点だ。

そのような空気に構わず、つねにいまなにが問題かを見極め、市民総がかりで盛り上げてきた「野党共闘」。すでに実績を残してきたそのたたかいの、さらなる発展の追求こそ、希望の道筋だ。総選挙もそう遠くはない。そこで市民・野党の両手を大きく鳴らそう。(メディア研究家)

梅田正己(書籍編集者)

天皇「退位」の問題が、与野党間で政治問題化している。

昨年8月のテレビ放送による「天皇メッセージ」は国民の多くの共感を呼んだ。翌9月の朝日新聞の世論調査では、退位の「恒久制度化」を求める声が76%に上り、「今の天皇に限り」というのは17%しかなかった。この国民世論に従えば、皇室典範の一部を改正するだけでさしたる問題もなかったはずである。しかし政府はそうしなかった。有識者会議なるものを設け、専門家からのヒアリングを重ね、なんとか理屈をつけて退位の「恒久制度化」を阻止しようとしてきた。

なんで、だろうか。

根底にあるのは「一世一元」制の問題である。一人の天皇には一つの元号、譲位は死去によってしか行われず、したがって元号もその際にしか改元しないという、この「一世一元」制が、生前譲位を認めれば崩れてしまうということから、政府は手段を尽くしてその実現を阻もうとしているのである。

しかしこの「一世一元」制にはまだ150年の歴史しかない。それ以前の千数百年に及ぶ天皇家の歴史においては「生前譲位」がむしろ常態だった。そのため天皇と共にその父の大上天皇(だいじょうてんのう、略して上皇または院)が存在するのが普通であり、平安時代の末期にはその上皇による「院政」が百年も続いた。

また元号も、一代の天皇の間にも吉兆や凶兆に応じて改元された。明治天皇の父の孝明天皇の場合は在位21年の間に嘉永、安政、万延、文久、元治、慶応と6回も改元されている。

それを、慶応4年から明治元年へと切り替えた1868年9月、維新の新政権は「一世一元」制へと根底から転換したのである。なぜか。新たに創ってゆく中央集権国家の政治的・理念的支柱として、神の権威・権力をそなえた絶対的な「神権天皇」が必要だったからである。

もともと元号というのは、君主が土地、人民とともに時間をも支配するという観念からつくられた。その原理どおり、天皇は即位から死去するまでその生涯をつうじて在位し、元号も一つで通すことにしたのである。こうして、明治天皇の在位期間がそのまま「明治時代」として国民に意識されることになった。徳富薦花は日誌風の随想集「みゝずのたはごと」に、明治天皇逝去の翌日、大正元年7月31日の日付でこう書いている。

「陛下の崩御は明治史の巻を閉じた。明治が大正となって、余は吾生涯の中断されたかの様に感じた。明治天皇が余の半生を持って往っておしまひになったかの様に感じた」

明治天皇の死が、「明治」という一つの時代の終焉を痛切に薦花に伝えたのである。

この「一世一元」制は昭和20年まで続いたが、アジア太平洋戦争での敗戦により大日本帝国が崩壊し、「神権天皇制」が「象徴天皇制」へと転換するとともに連合国の民主化政策によって皇室典範から除かれた。しかしやがてその復活の動きが始まる。1966年、建国記念の日(旧紀元節)の制定が実現すると、のちに今日の日本会議へと発展する政治勢力の運動によって1979年、「元号法制化」が実現する。これにより実質的に「一世一元」制もよみがえった。

その「一世一元」制が、敗戦時はまだ11歳、その後は「平民」出身の皇后とともに戦後民主主義の時代を生き、1989年に「即位以来…日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごしてきた」(放送メッセージ)天皇によって修正されようとしているのである。

安倍政権が「生前譲位」を食い止めようと躍起になっている背後にはこういう“歴史”がある。現在公表されている自民党の改憲草案では、天皇は国家の「元首」と位置づけられている。

中川とき彦(書家・若松町在住〉

所沢東口駅前の「くすの木ホール」での古本祭りで、半藤一利著『漱石先生お久しぶりです』をみつけた。半藤さんの奥様は漱石の孫末利子さんであり『漱石夫人は占い好き』の著書がある。さて、半藤さんは「澆季」という語を漱石は好んで使用していたと次の様に…。

中学校時代の漢文でたしかこの語を習った記憶がある…「人情が薄く、道徳の乱れきった世」と、辞書なんかで説かれている…明治三十九年二月十七日付、姉崎正治宛の書簡に「(いま大学側がとっている処置は)形式に拘泥した澆季の風習だ…」。入学試験委員を上から命ぜられたのを、講師夏目金之助がこれを敢然と断り、帝国大学文科大学教授会を震憾させたときの手紙である……十九世紀から二十世紀の開幕時に漱石はロンドンにいた……

漱石の蔵書、イギリスの劇作家H・A・ジョーンズの著書の見返しに漱石は書きつける。「結構ならざるにあらず。只全篇を通じて真価の滑稽なし。一道の光明なし。半点自然の気なし。これを都会の文学という。澆季の世の文学という。軽薄の文学という。二十世紀初期に於ける倫敦(ロンドン)一般の風尚はこの一篇にて察するに難からず」…

漱石が、二十世紀の日本を澆季の世と観じたのは、文明の俗と奸と愚を学んでそれを尊しとしている世であるからである。いいかえると御屋敷風御大名風御役人風になっている世ということになろう。文明の軽薄を喜んで追っかける明治・大正・昭和の日本の堕落は、ゆきつくところは『三四郎』の広田さんの言ではないが、「亡びるね」の一言につきた。いま生きている現代にたいして、わたくしが「澆季の世なり」といったのも、それほど間違っていないようである。そして広田さんを気どって「亡びるね」と二十一世紀の日本を予言しても、あの嘘つきめといわれないでもすむかもしれない。

上掲の拙書は、中国漢代の素撲な形をした隷書体を基にして書いたもの、今年の書道展には、この文字を書こうと練っているところ。

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

劇団民芸の「送り火」は、四国の山あいの寂しい集落に住む独り暮らしの吉沢照を主人公に、淡い墨絵のような世界を描いた作品であった。主人公の照を演じた日色ともゑの端正な演技が心を打つ。地方の言葉を活かしたせりふが、落ち着きのあるセット(田舎の古い農家=勝野英雄の装置)と相まって、奥行きのある舞台に仕上がっていた。ナガイヒデミの新作を兒玉庸策が演出。

吉沢照は本や絵本が好きな元保母の75歳。自分の身の振り方を考えた結果、家を処分してケアハウスに入所することを決める。その最後の夜、お盆の「送り火」の日でもあった。照のもとに、本家の姉さん・吉沢光恵(船坂博子)、友人の長尾泰子(仙北谷和子)、泰子の夫・康夫(安田正利)が入れ違いに次々と訪ねてくる。それぞれに、なにやらいわくありげな会話が展開されていく。照の兄の過去が絡んでいることがわかる。照と康夫が宮沢賢治の「風の又三郎」の一説を朗唱するシーンなどは心地好い。

そして、最後に登場したのが照の兄・圭介(塩田泰久)。カーキ色の軍服を着ている。圭介の独白で、徴兵忌避で行方不明となり、照たちの家族がヒコクミンと呼ばれた原因が明らかになる。現実から過去へ、過去から現実へと行き来していく。戦争という悲惨な時代が大きく存在していたのだ。照が兄のために焚く「送り火」、ラストシーンは極めて印象的であった。

=新宿・紀伊國屋サザンシアター、4月14日所見=

原田みき子(沖縄県本部町在住)

4月17日那覇地裁にて、ゲートにブロックを積み上げたとして、山城博治さんら2人を罪に問う第3回公判があった。

そもそもこの件は、前にも書いたが、私には楽しかった運動として記憶に残っている。何百人もの市民がバケツリレーで、トラックで運ばれたブロックをゲート前に積み上げた。自分たちの代わりにブロックに座ってもらうわけで女性たちはありがたくてブロックに頬ずりして感謝した。てっぺんに桜の花を飾って記念写真を撮る人も多かった。

この何日も続いたバケツリレーに、いつもは強制排除にかかる警察官たちは黙認状態で、誰一人排除されなかった。座り込むと、何人もの警官に力づくでゴボウ抜きされ、体中アザだらけにされる。写真や診断書付きで公安委員会に訴えても、「この事実はありません」という返事が返ってくるばかり。警官の暴力に痛めつけられてきた市民にとって、ブロック積み上げは恐怖から解放される希望の運動だった。

17日の公判で那覇地裁は、検察側証人の防衛局職員、(基地建設工事の現場監督だった)が証言台に立つ際に、傍聴人の前に大きな遮蔽版を立てた。入退廷の際は高さ2mの衝立4枚で完全に視界を遮断する徹底ぶりだった。この異様な設置に対して法廷は紛糾した。弁護団の抗議に対して潮海二郎裁判長は即却下。すると傍聴席から「裁判官の顔も見えない」「これが裁判なのか」と怒号が上がった。暴力団がらみの事件や性犯罪事件では、証人を守るために遮蔽という措置が取られることはあっても、他に例がないと弁護団は言う。今回の裁判所の対応は傍聴人をまるで犯罪者のように扱ったわけで、改めて司法の独立性を疑う。

辺野古や高江に派遣されてくる機動隊は「暴動が起きているから鎮圧して来い」と命令されているようだが、今や裁判官も警官も安倍晋三首相の私兵のようだ。

19日夜、日比谷野音で3500人が参加して辺野古の工事強行を許さない集会があったと新聞が伝えている。沖縄から山城博治さんも参加されたようだ。「権力による弾圧は辺野古や東村高江のゲート前だけでなく、全国民に及ぶ」と強調されている。平和運動のリーダーとして、憲法で保障された「表現の自由」の域を越えない非暴力の運動を提唱し実践してきたのに、不当逮捕され5ヵ月以上の長期勾留に耐えた山城さんの訴えが、全国の人びとに届くことを願う。一人ひとりが現状を直視し立ち上がらなければ、この国に未来はない。

マスコミ・文化 九条の会 所沢が主催した映画「一歩でも二歩でも」の上映とトークは、3月26日、午後2時から、新所沢公民館で開かれました。当日は雨が降る悪天候のなか、およそ30人が参加しました。

「一歩でも二歩でも」は2015年国民平和大行進の様子を描いたドキュメンタリー映画です。核兵器廃絶と民主主義擁護を掲げて、東京から広島まで91日間、1000キロを歩く行進者の山口逸郎さんたちを中心に、行進する各地人たちとの交流、カンパ集めや署名活動、地方自治体の関係者の発言などが感動的に描かれていました。全編に明るいうたごえが響き、さわやかなナレーションも心地好いものでした。

トークは通し行進者の山口逸郎さん。映画製作者として活躍、80歳で通し行進に挑戦した決意やその後も毎年歩くことになった魅力などを語りました。ことしも富山一広島を歩きます。

会場からは、所沢でも魅力的な平和行進にしたいという発言がありました。

桜の便りが届くころ、こちらでは梅が咲き始めました。連日の天気予報で各地の花の様子がうきうきと伝えられ、いよいよ7分咲きといったあたりで、こちらの桜はやっと蕾が膨らみかけました。

私が所属する小川山岳会では、昨年に引き続き、Mさん宅の見晴らし台となっている崖の上の庭で今年もこの日しか都合がつかないという一日、観桜の宴を催しました。

宴会場は胴切りにした杉の丸太を人数分ならべて椅子とし、その中央にプラスチックのコンテナの上に適当な板を載せたテーブルを作って出来上がりです。夕方から天気が悪くなるというのに、昼間の日差しの強いこと。崖の上ゆえ風対策をと少々着込みすぎたのは災いで、所定の位置へと丸太を転がしては汗をかき、1枚また1枚と脱ぐ始末でした。

水は天からもらい水という大きなタンクの水を使って野菜を洗いつつ、火を通すのだから大丈夫と、そこは山や、ワイルドです。そのタンクに「遊楽園」と墨書した額も掲げられました。

お花見も「都合のついたこの日」ですので桜の都合は間に合わず、高台から代わり映えのしない村の景色を一瞥すると、花より団子で桜より鹿島槍と山に目が向いてしまうのは山やの悪いクセです。傾いた太陽が金色の雲の中に双耳峰の鹿島槍ヶ岳を浮き彫りにし、まるで“山のあなたの空遠く幸いすむ”の雰囲気にみんなで見とれておりました。

宴は、冷えたビールを大きなピッチャーのコックをひねってジョッキに注ぐという、それが目玉で、あとはジンギスカンです。陽が沈み、眼下に町場の灯りが目立つ頃になると気温は下がり風も出てきました。どうやら天気は下り坂にかかったのでしょうか。今度はダルマストーブで薪を燃やして暖を取ります。

何もかも吹き飛ばしそうな風と激しい雨の一夜が明けると、翌朝は穏やかな日差しが降りそそぎ、お昼頃には桜は3分咲き。村中が桜のピンクで染まるのも、もう秒読みです。

原 緑

石川 聡(ジャーナリスト)

辺野古新基地建設工事で、実際に海を埋め立てる作業の着工が目前に迫りました。沖縄でも有数の自然豊かな辺野古の海、大浦湾に、土砂が投入されようとしています。この文が皆さんの手元に届く頃には、新たな状況が展開しているかもしれません。

何よりも訴えたいことは、数万の外国軍隊が人口密度の高い狭あいな島に70年を超えて駐留し続け、激しい軍事活動を続けてきた例は沖縄をおいて世界中どこにもないということです。兵力の多くは海兵隊や戦闘機部隊など実戦部隊で、朝鮮、ベトナム、湾岸、イラクなどの戦争へ出撃していきました。米軍による事件・事故は依然繰り返されています。

昨年起きた米軍属による悲惨な女性暴行殺人事件は記憶に新しいところです。オスプレイは墜落後まともな原因解明もないまま1週間後に訓練を再開しました。「爆音」とも称される航空機騒音はオスプレイも加わり一層苛烈です。しかし、米軍に対する地元住民の権利は日米地位協定などによって不当に制限され、米軍の行動は誰にも規制されず、沖縄ではあたかも軍事占領が続いているかのような有様です。

こんな無茶を強権でさらに50年、100年と継続しようとすれば、孫、ひ孫の未来を思う住民との決定的な対立は避けようがありません。不可能です。住民の憎悪に囲まれたこんな外国軍隊の基地が、安全保障の拠点として果たしてまともに機能できるでしょうか。本来保守政治家で日米安保体制を支持してきた翁長知事が「辺野古基地建設は不可能だ」というのは、そういう意味だと考えます。

「オール沖縄」といわれるのは、沖縄から見ればもはやどうしても不可能な無茶を、米政府の言うがままごり押ししようとする日本政府に対し、保革を問わず県内のすべての政治勢力が悲鳴のような「ノー」を叫ばざるを得なくなったということだと思います。

在沖米軍基地のうち海兵隊基地の多くは、日本本土にあったものが1950年代に事実上「移転」してきたものです。ご存知のように、山梨県や岐阜県などに駐留していた米海兵隊に対し、今の沖縄と同様それぞれ激しい反対闘争が燃え上がり、その他にも東京の砂川基地拡張反対など米軍基地反対運動が全国へ広がる状況でした。

締結したばかりの日米安保条約に基づく日米同盟体制の根幹を揺るがしかねない事態に、アメリカは駐留米軍のうち海兵隊陸上部隊の大部分を日本から撤退させることを決めました。日本本土においては反基地運動の勝利でした。ところがそれらの海兵隊は、その後米軍施政下にあった沖縄に再配置されてしまったのです。

本土防衛の時間稼ぎの「捨て石」戦として戦われ県民4人に1入が犠牲となった沖縄戦により、沖縄は全域を米軍に直接占領され米軍施政下に置かれます。無権利状態で「ノー」の意思表示もままならないまま、本土で拒否された基地を押し付けられたのです。

「銃剣とブルドーザー」による広大な軍用地強奪や、米軍による無数の事故・犯罪に苦しめられた沖縄県民は、米軍支配への反発を強め、「日本国憲法のもとへ」と復帰運動が高まります。しかし復帰後も基地はほとんど減りませんでした。最近は高江や辺野古で反対運動に取り組む人々への過剰で暴力的な排除、不当逮捕・長期拘留など、共謀罪の先取りとも思える人権じゅうりんが毎日のように繰り返され、凶暴さを増しています。

翁長知事の埋め立て承認取り消しに対する裁判では政府のお先棒を担ぐようなあ然とするばかりの判決を司法が下しました。憲法はいまだに沖縄には適用されず、安保体制とのねじれを幾重にも深めています。

沖縄の基地問題を日本の国の在り方に関する根本問題として真剣に考えてもらえるよう、一人でも多くの方へ広げていただければと思います。

(元沖縄県マスコミ労協議長。沖縄タイムス社勤務。51歳、那覇市在住)

小川美穂子(「さきたま新聞」発行人)

2017年4月、春。桜咲き、街は喧燥の中にありました。 こんな世の中はおかしい。どうして、こんな毎日を人は、私は、平気で生きているのでしょうか。

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット…情報が溢れかえっています。朝から晩まで、世界のありとあらゆるニュースが更新され続けています。これでもか、これでもかというように誇張された目を背けたくなるような出来事ばかり。何かあると取材陣が押しかけて、現場からお茶の間に、略奪してひっとらえられていく「事実」。リアルな映像と上っ面をなぞるだけの無機質の言葉が猛々しく上から降ってくるようです。その言葉たちは、一方通行で交流することのない、やがて消えゆくうたかた。でも、その圧倒的な物量で人の心を侵略している言葉が、ヒトを冷たい塊にして、考えるということを、「自由」を奪っているのではないのか。

電車の中、歩きながら、人はスマホの小さな画面を目の前にし、イヤホンをつけ、世界から隔絶したところに身を置いています。車窓からみえる春の息吹、背中に感じる陽の光、隣に座っている人の温かみ…路傍に咲く小さな花々や連帯を呼びかける有志の声も、彼らの前には存在はしません。同時に、10年前にこの街に生きた人々の声も、何十年も前に世界のそこここで身を挺し「真実」を守って凶弾に倒れた同志たちの歴史も、忘れ去られていくばかりです。

世界はもの凄い勢いでかたちをかえているようです。私が子どもの頃、胸を焦がしたのは「文字」でした。小さい頃は児童文学、大きくなってくると家にある大人向けの雑誌と新聞。テレビは見せてもらえなかったので、ごくたまにみた映像は脳裏に焼き付いています。それが今や、朝からテレビの画面に映し出されているのは、ミサイル、戦車、戦闘で燃える街、傷つき倒れた人々、残虐な事件に巻き込まれた被害者と犯罪者、品位のない政治家たちの顔、顔、顔。子どもたちにこんなものをみせていいのでしょうか。そうかと思えばワイドショーやバラエティ番組。人の心を煽るだけの代物です。

こんな報道を垂れ流しているマスコミからはもはやジャーナリズムの気概は感じられないし、受け手の側にも「あなたの目は何を見ているの」「何を考えているの」「こっちを向いて」と、頭を叩いて質したくなります。言葉が通じないもどかしさ。何を信じていいのかわからない切なさ。バトンを渡すべき相手はどこ?。

それでも、一歩外に出ると、うれしい出会いが待っています。自営の若者たちのチャレンジ精神、先達たちから届けられた言葉、思わぬ展開でつながった記憶のかけら。

だから、まだ、あきらめはしません。生きていれば再び巡り会えるということ。それは、来年の花に望みをつなげるということ。あなたと共に。

さくらの花も散り、木々の緑も濃くなってきました。

▼「共謀罪」反対の大きなうねりを

チラシでご案内のように、「共謀罪」の廃案をめざし、5月14日、三澤弁護士にお話していただきます。また、所沢の8つの「9条の会」が共同して街頭宣伝行動に取り組むことになりました。自由を奪い、監視社会を再現し、戦争国家をねらう「共謀罪」を絶対通すわけにはいきません。声をあげ、廃案に追い込みましょう。

▼トランプ米政権と安倍政権の危険

国連決議もないまま国際法を無視して、シリアをミサイル攻撃したアメリカは、北朝鮮への先制攻撃も狙っています。緊張が高まるなか、安倍首相は、米政権のあらゆる選択肢に理解を示し、武力攻撃をも容認する姿勢。平和憲法を持つ日本政府の対応とは思えない態度です。

▼暉峻淑子さんが6月の総会で講演

10年前、急病の小田実さんに代わってミューズで講演された暉峻さんが、再び所沢に来てくださることになりました。近著『対話する社会へ』(岩波新書)で、「戦争・暴力の反対語は、平和ではなく対話です」と述べています。軍事力による脅迫・誇示が横行するなか、いま最も求められているのは憲法9条が指し示す「対話」による平和外交ではないでしょうか。「対話」が人間社会にとっていかに不可欠であるか、縦横にお話しされます。6月17日、いまからご予定ください。