機関紙134号 (2017年7月29日発行)

林 茂雄(名古屋外大名誉教授)

今年も72回目の終戦記念日・8月15日を迎える。昭和天皇がポツダム宣言の受諾を告げる「玉音放送」が津々浦々に流れる日の正午、私は茨城県筑西市近郊を流れる鬼怒川の支流・小貝川に架かる橋の下にいた。私は当時14歳。県立下妻中学(旧制)の2年生だった。戦時下でも夏休みはあった。同日午前11時頃に「正午までに登校せよ」との緊急連絡が入った。電話の普及が少なかった当時、決められた連絡網で私に届いた時はとても正午に間に合う時間ではなかった。平常は水戸線の新治(にいはり)駅から乗車して下館(しもだて)で常総鐵道に乗り換えて下妻に通っていたが、緊急連絡だったので自転車で下館駅に直行した。

半分程走った時に、背中から一機の戦闘機が低空で追い抜いて飛び去り、反転するのが見えた。見なれぬ機影は米海軍の艦載機グラマン戦闘機と推定できた。掩蓋(えんがい)を開けて地上を見下ろすパイロットの姿がチラリと見えた。「米機は地上で動く物は何でも機銃掃射をあびせる」と聞かされてていたので、とっさに近くの橋に自転車を止めて橋下に退避した。それが小貝川の橋だった。怖さで心臓が動悸を早めていた。反転した米機はもう一度頭上を飛び去ってから姿を消した。どのくらい橋の下にいたのか?今も分からない。言い知れぬ屈辱感を覚えた。

学校に着いた時に職員室が異常にざわめいていた。担任に遅れた事情を話すと、「無事でよかったな。戦争は終わったよ。日本は負けた。二学期に登校した時に今後のことを話す。もういいから帰れ」と言われた。

同年3月10日夜、東京の下町は米軍機「B29」爆撃機による空爆を受けた。「東京大空襲」である。油脂焼夷弾による無差別空襲である。

住んでいた品川区大井町の自宅からも本所・浅草方面の空が真っ赤に燃え上がるのが目撃できた。父が「これは、あかんな」と生まれ言葉の関西弁でつぷやいたのが記憶に残っている。何が「あかん」のかはその後も聞き損った。母方の伝手(つて)を頼って新治村に疎開した。麻布中学でもにわかに疎開する級友が多くなった。私もその一人だった。通学途中の品川駅前で都電を待っている時に、ほぼ毎朝、日本兵の監視下に英国人捕虜が軍用トラックに乗せられて強制労働先に護送される光景が見られた。昼間の空襲で学校の屋上から「B29」がゆらり、ゆらりと旋回して墜落する光景を目撃したこともある。

都会で育った少年が田舎の中学に転校してどんな扱いを受けたか?戦時の食糧不足の時代である。「疎開生徒」が何故いじめられたのか今も理由が分からない。疎開先の地域差と個人差があるので具体的なことは正直書きたくない。一つ一言えるのは知的能力よりも運動能力が重宝された時代を反映していたこと。勤労奉仕で動員された出征兵士を出している農家の田植え仕事で『植えた苗列が曲がっている』と叱責された時の屈辱は忘れられない。情けない思い出だが、農民文学を確立した作家・長塚節(たかし)の生家に勤労奉仕に行った時に、昼食に出してくれた“ギンシャリ結び”の美味さは格別だった。

当時、中学には陸軍が任命した配属将校が教練の科目を担当した。下士官を長く勤めて少尉に任官した予備役の中年者が多かった。教練の時間はただただ己の体力がなくてきつかった。中学生に軍事訓練をさせて将来の軍隊生活にどれだけの効果があるのか疑問だが真の目的は違った。配属将校の任務は知力・体力共に優れた優秀な生徒に陸軍幹部養成の幼年学校や士官学校の試験を受けさせることだった。

戦時体験のある高齢者は若い世代に自分の体験を伝えるべきと言われる。正直に言えば、あまり積極的にやりたくはない。何故か?現代の若者にどれだけ理解されるかの疑問のほかに、自分の無知と無力と屈辱感に出会うことになるからだ。小貝川の橋の下は過去のことではない。(元東京新聞ワシントン総局長)

所沢「9条の会」連絡会

「共謀罪」法が、本日(7月11日)施行された。6月の通常国会で、安倍政権は参議院法務委員会での審議を一方的に打ち切り、「中間報告」という異例な形で、本会議での「共謀罪」法案の採決を強行した。国民の疑問や反対の声を無視し、数の力による暴挙を私たちは許すことができない。

犯罪を計画段階で処罰することができる「共謀罪」法は、近代刑法の原則に反するものである。捜査機関がその「計画」という犯罪事実を収集するということは、必然的に電話やメールなどを盗聴することを意味し、憲法が保障する思想・良心の自由、表現の自由、通信の秘密が侵害される。また、政府は「組織的犯罪集団」に限定されると言明してきたが、この間の国会審議で、一般人が対象になることも明らかになった。

これまで、大分県では参院選挙中労働組合事務所前にビデオカメラが設置され監視活動が行われ、岐阜県では風力発電建設をめぐって住民運動をつぶす目的で、警察が電力会社に情報を提供するなど、「共謀罪」を先取りするような捜査が行われてきた。「共謀罪」法の施行によって、警察の恣意的判断で、一般人が監視・逮捕・処罰される危険性はいっそう大きくなる。

私たちは法案が国会に提出されてから、「共謀罪」がいかに危険なものであるかを訴え、廃案を求める駅頭宣伝行動を2度にわたって行った。「共謀罪」法は、特定秘密保護法、集団的自衛権容認、安保関連法(戦争法)、憲法9条改憲策動と連動し、日本を「戦争できる国」にするためのものであり、戦争国家づくりに反対する運動への抑圧、萎縮を狙った「現代版治安維持法」でもある。私たちは「戦争放棄」を掲げる憲法9条をまもり生かす運動をするものとして「共謀罪」法を認めることはできない。

日弁連をはじめ多くの市民団体が「共謀罪」法の廃止を求める声明を発表し、地方議会でも廃止を求める意見書が採択されている。「監視社会」がいっそう強まることへの懸念、国民の声を無視して暴挙をくりかえす安倍政権への怒りは、先に行われた東京都議会選挙で自民党が大敗する結果となって表れた。各紙の世論調査でも、安倍内閣の支持率は急落している。

自由に意見をのべ、自由に議論し、自由に表現することは民主主義社会の基本である。私たちは、国民の自由と民主主義を破壊する、憲法違反の「共謀罪」法の廃止を求める。

2017年7月11日所沢「9条の会」連絡会

9条の会・ところざわ、マスコミ・文化九条の会所沢、九条の会・三ヶ島、なみき・こぶし九条の会、松井九条の会、しんとこ9条の会、9条の会所沢やまぐち、吾妻九条の会

鑓田英三(駿河台大学名誉教授)

都議選で安倍自民党は惨敗を喫した。たとえ「消極的な支持」であったにせよ「笛吹き男」安倍に身を委ねていた人びとが、その笛の音に付いていくのをやめたのは評価したい。ただ、安倍に「お灸をすえた」ことで一安心し、また自民党に従っていくのか、新たな「笛吹き女」小池に乗り換えるのか、それとも「正気の状態」に戻って安倍自民党に完全に決別を告げるのか、大きな曲がり角に立っている。

今、早急に総括する必要があるのは、自民党や民進党だけではない。私たちも安倍独裁の中で何を得、失ったのか、そして安倍が私たちをどこに導こうとしているのかを、考え直し正しい道を選択しなければならない。

安倍独裁で、知る権利、表現・思想・行動の自由、プライバシー保護など、諸個人が人間らしく生きていくための基本的権利の多くを失っただけではない。共謀罪での国会審議が象徴的だが、明治憲法下の天皇のように、安倍は国会を「審議」ではなく「協賛」機関にしてしまった。まさに憲法に基づく立法・司法・行政という三権分立体制と民主主義のルールという近代社会の根幹に穴をあけているのだ。

このように個人・社会の基本的権利が奪われた後どうなるのかは、ドイツの歴史が教えてくれる。ヒトラーのファシズム体制で市民は「国民」として生きることを強制され、第二次世界大戦の「加害者」「共犯者」になっていったのである。今の日本は、ヒトラー政権掌握後のドイツと酷似している。ヒトラーが「全権委任法」で議会の権隈を停止して戦争への道を可能にしたように、安倍は憲法改正による「緊急事態条項」と9条加憲で「戦争する国」への道を進めている。

だが、安倍をヒトラーの再現とだけみるのは正しくない。「建設労働者」を自認するヒトラーが生きていたら「旧体制のお坊ちゃまの安倍なんかと一緒にしないでくれ」と怒るだろう。実際、安倍はヒトラーよりひどいのだ。

日本国憲法の源流の一つであるヴァイマル憲法をヒトラーは壊さなかったし、すべての非人間的行為も「超法規的』措置ではなく法律化し、法治国家の体裁は維持していた。企業家にしか目を向けようとしない安倍とは違って、ヒトラーは、階級対立と格差の是正を謳った「民族共同体」のスローガンで国民を結集する「社会革命」(シェーンボウム)を遂行しようとした。ヒトラーは、間違っていたにせよ、何のために戦争をするのか、将来どうするのかというヴィジョンを国民に提示した。が、安倍や日本会議からは、未来志向と言いつつ何の将来像も語られない。単なる現在の支配に都合の良いように、「脱亜入欧」し、人びとを臣民としてしか扱わない「明治」への回帰を求めているだけだ。

そんな安倍に、私たちは負けるわけにはいかない。日本国憲法や民主主義は、「お仕着せ憲法」・「借り物の民主主義」ではなく、近代日本の中で民衆が培ってきた共有財産である。「『国家のありかた』を議論し、その実現を目指して行動した」自由民権運動の高まりの中、政府は北海道の開拓使官有物の払い下げを撤回し、10年後の国会開設を約束せざるを得なかった。「モリとカケ」が当時起きていたら、間違いなく安倍の首は飛んでいただろう。また、各地で民衆自身が100にも上る憲法草案(私擬憲法)を創り、その殆どが国民の権利と三権分立の国家体制を掲げていた。その一つ「五日市憲法草案」を知ったステイーヴン・ブラストス教授は、「アメリカ人である私が学んだものは、日本の草の根の中に創られていた素晴らしい民主主義と、その民主主義を単に日本的なものだけでなく、世界的なもの、全人類的なものに変化しようとして明治の青年たちが、実に驚くほどの情熱をもって学んだ、その情熱、姿勢です」(色川大吉編『五日市憲法草案とその起草者たち』68頁)と述べている。

そして自由民権運動の立憲政体と民主主義を求める流れはその後も、三大事件建白運動から大正デモクラシーと続く。さらに第二次世界大戦後、自由民権の私擬憲法や吉野作造の「民本主義」を参考にした鈴木安蔵ら憲法研究会の民間憲法が、GHQ法規課長のアイダイロ・ラウエル中佐(弁護士)らによってGHQ草案の中に生かされたのである。

今こそ自由民権運動の原点に立ち返り、五日市憲法草案をつくった青年たちの情熱に思いをはせ、彼らが創った民主主義の伝統に則った日本国憲法を守り、安倍に最後の鉄槌を下さねばならない。

原田みき子(沖縄県本部町在住)

「辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会(土砂協)」の学習会が、7月13日から3日間、県議会・豊見城市・名護市で連続して開催された。「故郷の土は戦争のための基地に一坪も送らない」スローガンのもと、搬出予定地8県の賛同する団体が繋がって2年になる。10万人の署名運動、防衛省や環境省への要請行動など活発に運動を展開してきている。

5月下旬の北九州市での総会で、長崎県五島市の歌野礼さんから「長崎県の担当課では『沖縄県から要請があれば協力を考えたい』と言ってます」と報告があり、土砂協共同代表の阿部悦子さんが「搬出予定各県の担当課に働きかけ沖縄県と連携して運動をすすめよう」と提起された。

私は沖縄へ帰った翌日、すぐ辺野古の集会でこの報告をした。あちこちから「オウッー」と歓声が上がり「画期的だ!」と喜びに包まれた。日本中どこも基地を引き取らず、沖縄にどんどん新しい基地を押し付けてくる現状にうちのめされそうになる毎日。東村高江では7月に入って毎日ヘリパッドの補強工事が行われている。「完成した」と政府は発表したいばかりに道路も造らず終えたが、ほとぼりが冷めた今ごろになって工事を再開した。

今回の学習会でも辺野古の護岸工事は進入道路をつくらず着手していることが、講師の北上田毅さんから明らかにされた。洗浄しないで石材を海に投下している問題も指摘された。「これほど政府が工事を急ぐのは、沖縄県民にあきらめさせたいためだろう」と述べられたが全く同感である。

連日、機動隊員のゴボウ抜きにあって私たちは全身アザだらけだが、集会参加者はへこたれていない。私はときどき、マイクを握るたび「平和を求める私たちの運動は日米政府を相手に負けていない。世界の大国を相手に小さな島がたたかった歴史は、将来、世界史の教科書に載るだろう」と話している。トランプ大統領と安倍晋三首相も歴史的人物となるだろう。

土砂協の学習会では湯浅一郎さんも講師をつとめられた。5年前に国が閣議決定した「第5次生物多様性地域戦略」を上げ、搬出予定の多くの県が国に倣って「生物多様性地域戦略」を策定していること、特に沖縄県では外来生物の侵入を防ぐ条例が2年前にできていることを上げ、各県が広域連携してチェック体制を強化する内容を提案された。「沖縄のたたかいと土砂協の仕事は、人類の次の時代を切りひらくために不可欠な作業の一端を担っている」という湯浅さんの言葉に勇気が湧く。

真木實彦(福島大学名誉教授・福島県九条の会代表)

今年1月で避難指示区域を除いた住民は、「避難解除」の対象となり、同時に、原則として援助も1年後には打ち切られることとなった。元住民は、帰還か避難先での定住かで難しい選択を迫られている。帰還を選択した住民はどんな問題を抱えているのだろうか。

6月の初めに開催された「原発シンポジウム」での、いくつか報告から探ってみよう。例えば、原発の北側に位置する浪江町と南相馬市の例である。5月末現在で、浪江町にある仮設庄宅は872戸(1533人)、借り上げ住宅1602戸(3048人)、復興住宅2486戸(1592人)で、仮設が閉鎖されてきており、住宅家賃の負担が大きな問題となっている。

介護認定者は震災以前841人であったのが1459人となり1・5倍に増加している。また、南相馬市の場合、旧避難指示区域内の居住人口9800人であったが、帰還者2255人、23%の帰還率となっている。

住民の要望としては、浪江町では3月に町の診療所が開設されたが、歯科と眼科の増設要望が多く出され、現在検討中であるという。また、買い物弱者への対応が大きな問題となっており、南相馬市では、とりわけ、家庭ゴミ収集で各戸収集の希望が強く出されている。ゴミ集積場まで運べないという切実な実態があるのだ。

震災後6年半経過し、帰還希望者が老人に偏ることは見通せた事態であった。帰還者の老齢化を前提にした丁寧な対応が強く望まれる。行政側の期限を限った紋切り型の帰還対応が問われる所だ。避難先自治体から帰還自治体への橋渡しも丁寧になされる必要がある。例えば、相当な期間「住民の二重居住」を認めるという現行では認められていない「行政措置」などを実態にあわせて実施する大胆さが欠かせない。その前提としては、避難先自治体と帰還自治体との間に丁寧な血の通った行政対応が不可避だと思われる。その点で、葛尾村の避難者を親身になって受け入れている三春町の避難者対策から学ぶべき点は多い。

東電と国の廃炉への取り組みはどうだろう。つい最近(7月10日)、東電柏崎刈羽原発の再稼働に向けた審査をめくり、原子力規制委員会の臨時会合が開かれた。この会合では規制委員会から、「福島第一原発の廃炉を主体的にやりきる覚悟と実績が示せない事業者に、柏崎刈羽を運転する資格はない」と厳しい指摘がなされたという。

この指摘は、福島第一原発で増え続ける汚染水問題の処理や取り出し後も処理方策が決まらない核燃料(デブリ)対策に対して東電の新経営陣が「国の検討を注視している」と国待ちの姿勢に終始したことに対して、規制委員会の田中俊一委員長が「廃炉の責任は東電にあるのに主体性が見えない」と批判し、上記の意見となったものであると報じられている。

その上で、規制委員会は柏崎刈羽の再稼働について「不確実・未確定な段階でも、リスクに対する取り組みをしなければならない」、「新規制基準は最低限の要求でしかなく、さらなる安全性の向上に取り組まなければならない」など、7項目の要求を提示したという。

これに対し文書で回答することを求め、回答に納得できない限り、「柏崎刈羽の審査は終えられない」との認識を示した模様である。

当初、東電の新経営陣があまりにも柏崎刈羽6・7号墓の再稼動にのみ目を奪われていたことが行き違いの発端になったと言われているが、文書提示の後再度議論がなされ、当初の予定通り再稼働が実現するかどうかが注目される。しかし、これまでの福島原発の対処があまりにも国任せで、真撃に県民に向き合う態度に欠けた東電の姿勢に、再稼働を急いでいた規制委員会自体すらが業を煮やしたことを示したものと言え、今後の推移が注目されるところである。

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

劇団俳協が上演した「無頼茫々」は面白かった。詩森ろば(風琴工房)の作品を若い演出家の東美華が躍動感のある舞台に仕上げていた。大正時代の新聞社で、記者たちが真の報道とは何かを問い直すものだった。それは、「共謀罪」の国会通過や「忖度」という言葉が横行する現代の状況にも通じる主題であり、さまざまな警告を発していたといえる。

時は大正7年、季節は夏。故郷を離れ、大望を抱き、東京の町へとやってきた一人の青年・堂海栄吾(小田浩幹)。彼こそ「日の出新聞」で記者になる男だった。ところが、新橋駅で降り立ったものの、銀座の米騒動に加担して築地署に捕まってしまう。主幹の村嶋帰一(霜田龍秋)の世話で釈放されて新聞社に顔を見せる。

この銀座でおこった米騒動について、築地警察署から「今後、米騒動の件は一切報道しないように」という通達がくる。どのように対応していくのか、新聞社の使命が問われていく。さらに、内務省の官僚も、新聞社内の若い記者たちの勉強会についても忠告にくる。気骨のある報国新聞の記者・島津瓶子(大石洋子)も巻き込んで、言論の規制に立ち向かっていく記者たちの姿が描かれていく。この堂海栄吾はどことなく「坊ちゃん」をほうふつさせる人物像で頼もしい。小田浩幹の熱演で親しみが持てる。

当時の新聞界の状況などについて、小説家の立場から解説する語り手(鈴木浩之)の存在が大きな役割を果たしていた。「無頼」とは? =西武新宿線下落合駅前・TACCS1179、5月31日所見=

国会の通常の手続きとは違う、審議が終わらないのに、中間報告という形で、本会議で議決してしまったわけです。次々に行われて、その前哨戦(第一次安倍内閣)には教育基本法を改悪しました。その時に、愛国心とか故郷を愛するとかを持ち出してきました。態度とは、誰が判断するのか、態度を養うということが法律に決められてしまいました。

私の父親は自然科学者であったせいか、納得いかないことには、絶対に納得しない性質です。家庭教育で身につけてきたと思うのですが、学校でも先生に、「それは違うのではないですか」と平気で言っていました。よく言われました。「お前の言うことは正しいが、態度が悪い」と。態度なんて誰が決めるのでしょう。そこで「校長先生にペコペコする先生が態度が良いのですか」と、言ってやりました。いくらでもいちゃもんがつくものです。それを法律の中に入れるなんて、とんでもないことです。それでも安倍さんは入れて、道徳も正教科になります。いよいよ態度まで、取り締まられて、教える方も可哀想なことになります。取り締まられる生徒が大人になったときにどうなるかと考えると、知らないうちにあの世に、と最近思うようになりました。

私は戦前の生活を知っています。憲法のありがたさが本当によく分かります。でも戦後生まれの人たちは、空気があって、酸素がある中で生きているのが「当たり前」のように、おそらく憲法のありがたみは分かっていないのではないかと思います。

戦前は議論ができませんでした。間違ったことを指摘しても「口答えするな」と、後は二の句が継げないありさまです。結局、これは軍事軍監なのです。「上官の命令は天皇の命令と心得よ」と、言われているから、どんな間違ったことを言われても、口答えはできません。

乃木大将は戦争下手で、203高地を攻めるときに、沢山の犠牲者を出しました。「戦法が違うのではないですか」と、質問しても「口答えするな」になるわけです。乃木さんは殉死するのですが、戦前は妻も一緒に殉死したと教えられました。戦後になって、それはウソで乃木さんが妻を刺し殺したのが真実でした。刺し傷からも明らかで、逆転しました。

その逆転がものすごく大事で、教育勅語で、夫婦は仲良くとうたっていますが、戦前の憲法は夫婦同権ではありません。妻は準禁治産者択い、自分の財産があっても、それを処分するには夫の許可が必要。いまは妻が実印を持っていて、自分の財産は自分で管理。戦後、判子屋さんが繁盛しました。妻も一人の人間。一人の人間と一人の人間が相和すのは結構だが、戦前は家父長が一番偉く、妻は隷属の関係でした。

親に孝といっても、当時は親のために娘は身売りをさせられた時代です。それに親に孝と言っても、とんでもないと私は思います。

安倍さんは、副教材として教育勅語を使ってもいいと言いますが、国会で失効処分を受けているもの。人権に反するものです。それを蒸し返すという状況になっています。戦前を知ってる者として、いても立ってもいられません。

いままた日本は中国や北朝鮮、韓国とのあいだで、安倍さんになって一度も首脳会談が行われていませんし、外交ができない、それでとげとげしい関係になっています。そういう時に思い出すのは、戦争中は敵に勝つためが、第一の優先課題。勝つためなら何をしてもいい、日本人の人権を抑圧してもいいし、敵対する国に対して、どんなことをしても許される。勝つためが一番になると人権なんか、何の役にもたたなくなる。とげとげしくなってくると、それも心配です。

障害を持つ人も同じ人間として、福祉ある社会の中で生きていきましょうというような、人間らしい気持ち、やさしい気持ちというのは、出番がなくなるのです。教育基本法の改悪、周辺事態法、秘密保護法、集団的自衛権、共謀罪とほとんどお堀が埋められていくのを悶々として見ています。日本人が自民党、公明党に三分の二を取らせたのだから、自業自得じゃないかと言われるわけですけど、自業自得ではすまないのです。

国連も心配になって、ジョセフ・ケナタッチさんが安倍さんに手紙をだし、共謀罪は個人のプライバシーまで侵害するから、慎重にすべきだと国連の名前で言いました。テビット・ケイさんも国連の人権委員会の報告者として、共謀罪はよくない慎重にすべきだ、これも国連の名前で言いました。国連からまで言われているのは、日本は迷惑国家になるからです。

朝日新聞に加藤陽子さんが、第一次世界大戦が起きた時に日本は世界から孤立して、リットン卿が満鉄の事件を調査して、これは日本がやったことだと言ったときに、日本中がカァーとなって、日本が正しい、正しい…と、菅官房長官がカァーとなるように、それがいま再現されています。

(文責・編集部)(次号に続きます)

久々に姉から分厚い封書が届きました。「すっかりご無沙汰してしまいました」と姶まる手紙は、縦35㌢・横135㌢の和紙に書かれた超大型の絵手紙です。たわわな枇杷が迫力満点に右下に描かれ、中ほどにも2つばかり実をつけた小枝があります。その絵の隙間はびっしりと独特の文字で埋められ、およそ半年間の彼女の様子が伝えられていました。

長い間の腕の痛みは頸椎の椎間板ヘルニアだったこと、愛犬の足腰が弱り老々介護をしていること、7月は都議選もあり井戸端会議の忙しさをかいくぐって(?)夫と姑の法事を予定していること、初めて沖縄に行くこと、相変わらずお芝居も旅行も食事会も楽しんでいる、ということでした。

さて、その法事ですが、お坊さんを呼ばず、お経も上げず、ごく内輪(姉夫婦と次男夫婦、長男の嫁と孫と本人で7人)で会食をして思い出話をするという形式だそうです。

先日、大江健三郎さんの「信仰の無い者の祈り」について触れた小説を読んだのですが、信仰の無い私は、実は「祈る」という事が出来ません。祈りの相手というのは当然神仏ですから、信仰を持たなければその行為は成り立たないのです。形骸化したポーズはかえって神仏に失礼のようにも思え気が進みません。

夏は戦争に関わる慰霊祭が行われますし、毎年起こる自然災害や大きな事故現場には献花台が備えられ、そこで祈る人々の姿がテレビによって各家庭に送られてきます。頻繁に届く祈りの映像に、祈れない私はうしろめたいような気持ちにさえなって目をそらします。でも、なんか達う…。

いつの頃からでしょう、何事にも祈りの場が設定され、ニュースとなり、放映されるようになったのは。復活した伝統芸能を思わせるように、あちこちで執り行われる祭礼もテレビは念入りに紹介してくれます。日本中で祈る国民のクローズアップ…。

それが、どうも、何と言うのか、高めのトーンで「美しい日本」と呼ばわる声が画像の奥から聞こえて来るようで。

原 緑

●2017年平和祈念式

日時:8月6日(日)AM8時~

市役所被爆敷石前

主催:所沢平和委員会

●2017所沢平和のための戦争展

日時:8月11日(金)~13日(日)午前9時~午後5時(初日は午後1時から)

会場:市民文化センターミューズ管理棟5階第2展示室

主催:平和のための戦争展実行委員会

●ドキュメンタリー映画「知事抹殺」の事実 上映会

日時:9月9日(土)14:00から

会場:小手指公民館分館ホール

料金:予約500円、当日800円

予約受付:090-8175-0116宇野、090-1802-7537野辺

主催:「守ろう憲法オール所沢」連絡会

いつになく早い梅雨明けで、暑い日がつづいています。

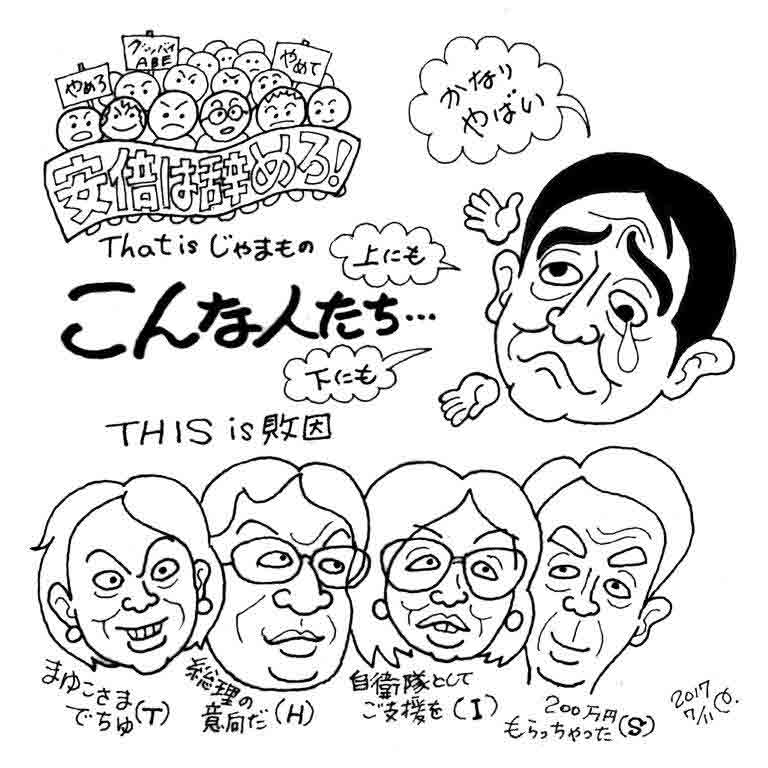

▼東京都議選で自民党惨敗

7月2日の都議選で、自民党は歴史的な大敗を喫しました。これは、国民の疑問や反対意見を無視し共謀葬法の採決を強行、森友・加計問題にみられる国政の私物化をはかる安倍政権への強い批判、怒りの結果です。支持率も急落です。安倍政権を退陣に追い込みましょう。

▼9月20日、安倍改憲阻止の「意見交流会」

安倍改憲の危険なねらいを学習し、そのくわだてを阻止するために、私たちは何をすべきか。6月20日に行われた渡辺治講演のビデオを見て、意見交換を行います。9条をまもる運動は正念場を迎えました。ぜひ、多くの方のご参加をお願いします。

▼所沢通信基地で市の基地対策室と懇談

東西道路の建設にともない市の負担が当初予定の倍の17億円に膨れ、アンテナ、通信局舎の移設、太陽光発電パネルの設置など基地の恒久使用・固定化が図られようとしている問題で、7月24日、所沢「9条の会」連絡会は、市の基地対策室と懇談会を行いました。次号で詳しくご報告します。

▼「共謀罪」法は廃止を

9条連絡会は、施行日の7月11日、「共謀罪」法の廃止を求める声明を発表しました(1面掲載)廃止実現のために、多くの市民に広げていきましょう。声明文が必要な方は、佐藤(2942-3159)までご連絡ください。