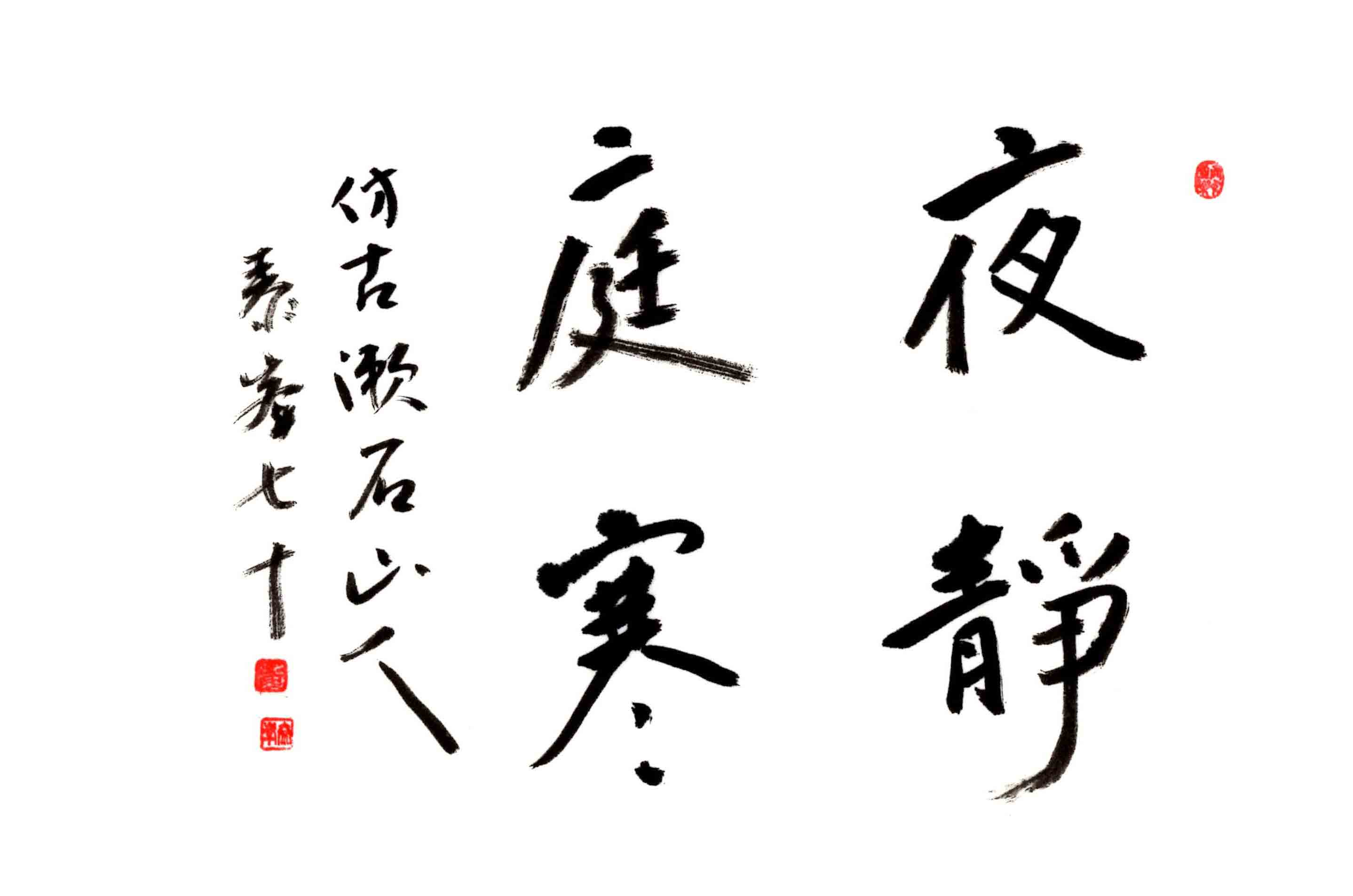

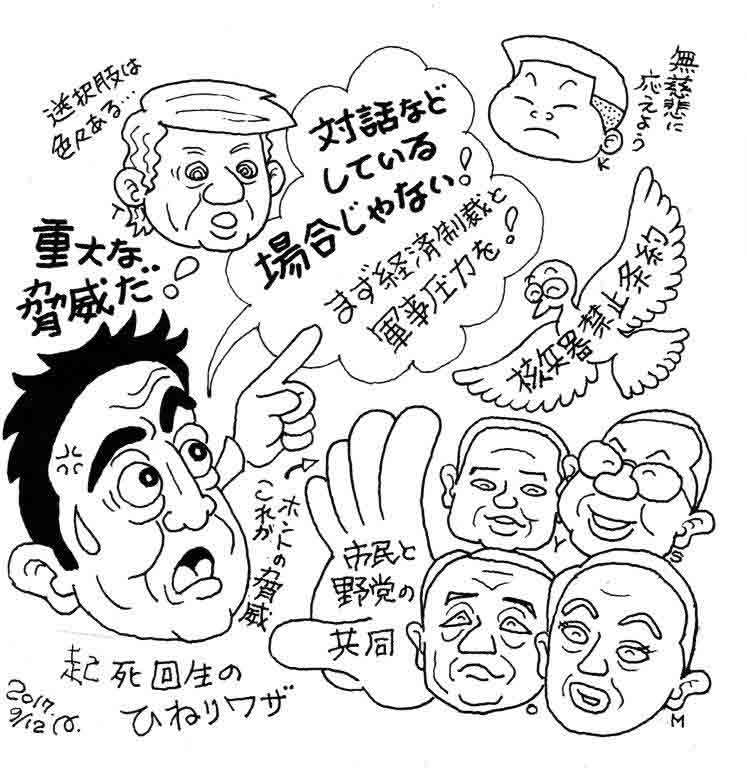

夜静座寒(夜静かに庭寒し)

中川とき彦(書家・若松町在住〉

機関紙136号 (2017年10月2日発行)

北村 肇(『週刊金曜日』発行人)

国政私物化もここに極まれりです。なんの大義もなく、森友学園・加計学園事件隠しのオレオレ解散。ここまでの横暴を安倍首相に許してしまう最大の理由は、野党の力不足、とりわけ民進党の迷走です。

9月1日の民進党代表戦は前原誠司氏が枝野幸男氏を破りました。二人の主張にはかなり隔たりがあり、中でも野党共闘に関しては真逆でした。枝野氏が共産党も含めた4野党共闘維持を訴えたのに対し、前原氏は「政権選択選挙では政策の一致が必要」と繰り返し、共産党とは一線を画す方針を明確にしていました。昨年の参院選一人区では32選挙区で野党統一候補が成立し、13年の2勝から5倍以上の11勝という結果となりました。これをみれば、前原氏の主張が現実離れしているのは明白です。しかし結局は、「連合」の顔色をうかがい共産党と距離をとる路線が選択されました。

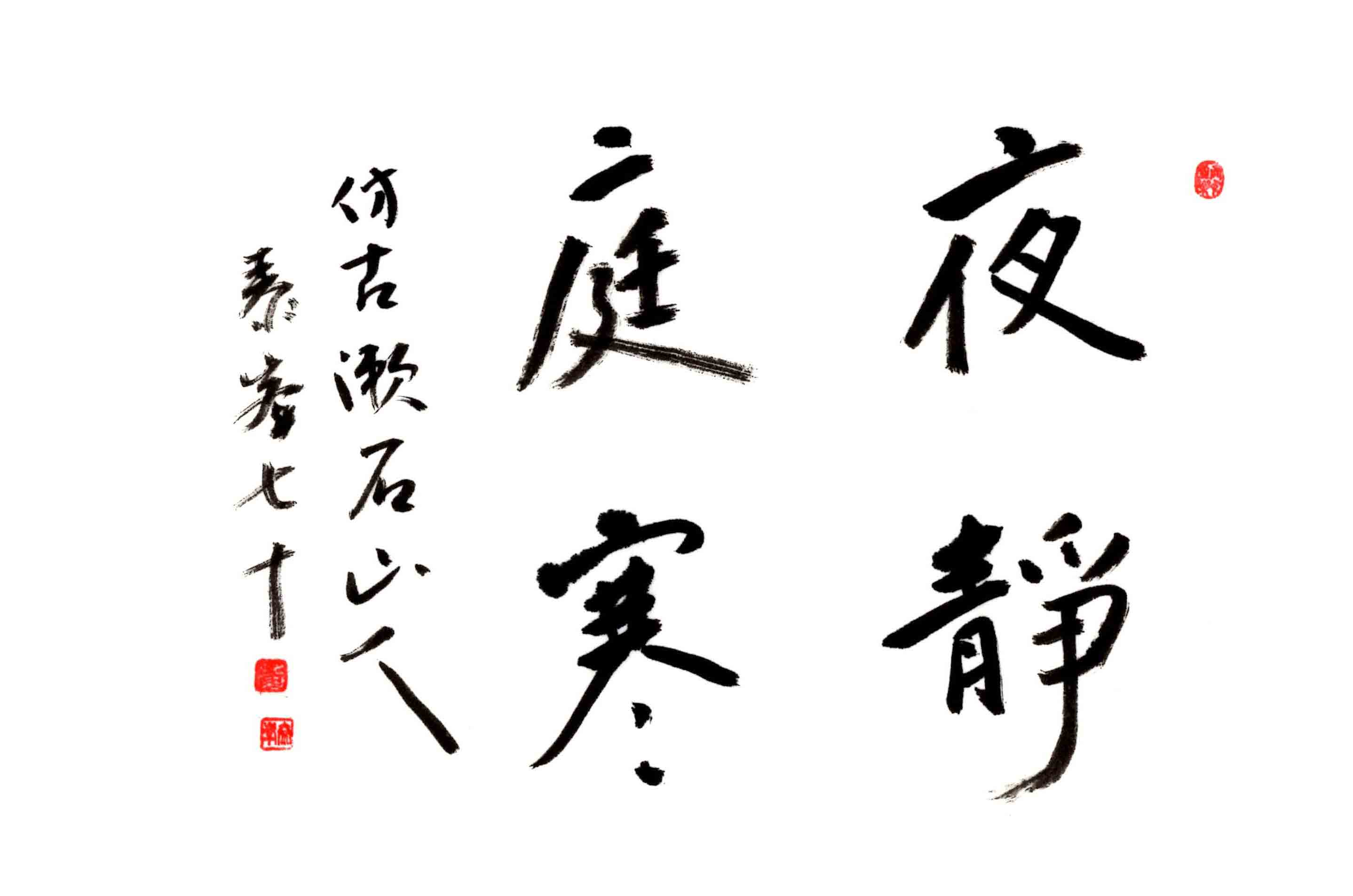

一方、執行部人事ではサプライズがありました。選対委員長に長妻昭氏が就任したのです。長妻氏は代表戦で枝野氏の選対本部長を務めており、当然のことながら野党共闘派です。また、幹事長が内定していた山尾志桜里氏は「脱原発派」で、連合にとって覚えめでたい議員ではありません。野党共闘については必ずしも推進派ではないとみられていますが、『週刊金曜日』8月4日号では共産党の池内さおり氏と対談し、「安倍政権を倒すということについて、共産党さんとも一緒にやれることはやっていきたいし、政策面もエネルギーは方向性が似てるし、社会保障だって目指す社会像は似たところがあると思うんです」と語っています。ゴリゴリの右派とは一線を画しているといっていいでしょう。つまり、前原氏は連合や党内右派に顔を向けつつも、「共産党を含めた野党共闘を全否定するわけではない」というポーズをとってみせたのです。

とはいえ、前原氏の考えているのは、あくまでも「民進党を中心にした共闘」であり、「共産党は自主的に候補者を降ろして欲しい」ということにほかありません。そこに「山尾氏離党」という思いがけない事態が生じ、複数の議員が、すでに党の外に出ている細野豪志氏とともに「小池新党」に合流しました。そして、筆頭野党がここまでガタガタなら確実に勝てると踏んだ安倍首相のオレオレ解散。確かに野党共闘の準備が整わない状態では、小選挙区の候補者一本化は至難のわざです。しかも、何を考えているのか、前原代表は「改憲をマニフェストに書き込む」と宣言しました。これでは自分から共産党や社民党を排除しているようなものです。

ただ重要なのは、民進党の動向をみているだけではらちが明かないということです。従来の「総がかり運動」に九条の会も加わった「安倍9条改憲NO!全国市民アクション」がスタートしました。「安倍政権下での改憲は許さない」を旗印にした運動の盛り上がりにより、市民共闘に弾みがつくでしょう。こうした市民を軸にした大きなうねりができれば、民進党も乗らざるをえなくなるかもしれません。安倍政権を倒し憲法を守るたたかいの主人公は、私たち市民なのです。(9月20日記)

中川とき彦(書家・若松町在住〉

「玄関にかかっている漱石の書である。額は大きくて立派だが、中身はレプリカ。伸六叔父(漱石の二男)が亡くなった時に香典返しで貰い受けたものである。……」

半藤末利子著『夏目家の糠みそ』の中に漱石の書画と題して「夜静座寒」のことが書かれていた。

どこかにこの書がないかと探してみたら、昭和30年創藝社刊『漱石とその世界』という本に載っていました。それを見てなる程、「やや丸みを帯びた柔らかい……見ているうちに、単にうまいという域を越えた気品と温かさに私は包み込まれる。」と、末利子さんは語っている。

私は漱石の書をみて書くこと=臨書するといいますが、何故か書いてみました。出来るだけ自然の運筆に心がけ……。

※半藤末利子=昭和10年、作家の松岡譲と夏目漱石の長女筆子の四女として生まれる。夫は歴史作家・半藤一利である。

竹腰 将弘(ジャーナリスト・山口在住)

「安倍9条改憲N0!全国市民アクション」のキック・オフ(発足)集会が9月8日、東京都中野区の「なかのZER0ホール」で開かれました。

会場をロビーまで埋めた1500人の参加者は、安倍改憲に反対し、憲法を生かす政治を求める3000万署名達成のために、全国で共同の輪を広げる決意を固め合いました。

市民アクションには、2015年の戦争法反対の国民的たたかいを担った「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」の19団体に加え、九条の会のほか、立憲デモクラシーの会、安保法制に反対する学者の会、安保関連法制に反対するママの会の有志らも参加。いわば「総がかり」を超えて、安倍改憲に対抗するかつてない広範な共同の母体の結成といえます。

とくに九条の会は、全国に7000余の「会」の多様な活動を縛ることを避けるため、発足以来共同行動に名前を連ねることは避けてきた経緯があります。今回は、「安倍改憲の企てを阻むことは、2004年に『九条の会』が発足したそもそもの目的にほかなりません」(事務局の声明)と、市民アクションヘの参加を決めました。九条の会呼びかけ人、世話人のこの決意を、私たちも受け止めたいと思います。

安倍改憲の現状はどうなっているでしょうか。

安倍晋三首相は5月3日、「9条1項、2項を残して自衛隊を憲法に書き込む」という改憲案を示し、2020年の施行をめざすという期限まで区切りました。

自民党憲法改正推進本部の保岡興治本部長は、首相が提示した案の方向での条文化作業を党内で進めるとしています。9月末に召集予定の臨時国会に自民党案として提示し、来年の通常国会末の6月には改憲発議という異常なテンポで、改憲暴走に突き進もうとしています。そこには、改憲勢力が抱える大きな矛盾と焦りが示されています。

自民党は、2012年に公表した改憲草案で「9条2項削除・国防軍創設」という路線をとりましたが、安倍提案は事実上それを取り下げざるを得なくなったものです。

「9条1、2項を残して自衛隊を明記するだけだといえば国民の支持が得やすい」という安倍首相の発想はあまりにも浅はかです。自民党が「迂回」策をとったとしても、日本国憲法の平和主義にたいする国民の強い支持を欺くことなどできないからです。

同時に自民党は、東京都議選での惨敗や内閣支持率急落のなか、総選挙で改憲発議に必要な「3分の2」を超える議席を確保する見通しを失っています。なんとしても総選挙より前に改憲を実現するという追い詰められた状況で、無理なスケジュールを押し通そうとしています。

もちろん安倍政権は、手負いの獣のような危険な執念で、悲願の改憲を狙ってくるでしょう。

私たち九条の会は、憲法をめぐるきな臭い動きが頂点に達した第一次安倍政権当時、国民的な共同の力で、世論の流れを変え、改憲策動を頓挫させた経験があります。

いまこそ、安倍9条改憲の危険性についての学習を深め、3000万署名達成に向けた草の根からの宣伝・対話の輪を広げていくときです。

原田みき子(沖縄県本部町在住)

1910年にノーベル平和賞を受賞したドイツの「国際平和ビューロー」が、2017年のショーン・マクブライド平和賞を辺野古の新基地建設に反対する政党や団体でつくる「オール沖縄」に授与すると決めた。授賞理由に「軍事化や米軍基地に反対する非暴力の取り組み」を挙げ、「決して諦めずに闘いを続け、さまざまな行動を起こしてきた。過去の努力を認め現在の運動を支援したい」と記している。(9月1日「沖縄タイムス紙」報道)

嬉しいかぎりである。私たちの運動のスローガンは「諦めなければ負けない」である。夏休み中は全国の大学でジャーナリズムを学ぶ学生が次つぎに訪れた。口々に「現場が見たかった。機動隊員の行為に驚いた」と感想をのべている。敬愛する故郷のむのたけじさんは亡くなるまで「日本のジャーナリズムは死んだ」と嘆きながらも「絶望のどん底に希望がある」と書いてくださった。私たちは諦めない、だから負けない。

さて、オスプレイがトラブルを起こし大分空港に緊急着陸し、しばらく修理のため駐機したことがニュースで流れたこともあってか、やっと全国的話題となってきたようだ。そもそもオスプレイは墜ちやすいことで悪名高い。沖縄では普天間基地に配備される前から研究者たちがその危険性を指摘してきた。いまは亡き「命を守る会」の嘉陽のオジイが「ほんとうに大丈夫なのか、命を保障できるのか」と防衛局の職員に詰め寄った時の光景が忘れられない。

嘉陽さんは辺野古住民として闘い続けられた。「命を守る」思いは脈々と私たちに受け継がれている。しかし、工事を強行したい政府は、辺野古と近隣2区の区長たちと面談を重ね、県や市を通さずに補助金を出すという異例の手法で「容認」を引き出そうとしてきた。辺野古の住人の中には1世帯あたり1億円の補償を期待する人もいる。一方で「もしたくさんの補償をもらってもそれは人様の血税。そんな金で生きたくない」と言う人もいる。すでに漁業権を放棄し、政府から2000万円以上のお金を受け取った人びとの中には、アルコール依存症になったり、一家離散になった家族もいる。政府の非情なやり方は、住民に分断をおこし、数々の不幸を招いている。

なぜ沖縄だけが苦しまねばならないのか。いつまでこの困難が続くのか。10月には衆院選がある。暴走する安倍政権にストップをかけることができないものだろうか。一人ひとりが知恵を出し合って叶えたいものだ。

岩崎貞明(『放送レポート』編集長)

北朝鮮による、度重なるミサイル発射。政府は警報を発し、メディアもそれを瞬時に伝え、テレビは通常の番組を変更して、長時間にわたって解説する特別編成をとったりするから、何か「準戦時体制」のような錯覚を覚える。

しかし、それは錯覚ではない。なぜなら、そうした対応は、まさに「有事」に備えたものだからだ。

放送事業者は、2002年から国民保護法に基づく「指定公共機関」に指定されている。在京キイ局のテレビ・ラジオ、大阪・名古屋の準キイ局は政府による指定、その他のローカル局はそれぞれの道・県知事による指定を受け、行政機関の発する警報を速やかに放送することなどを盛り込んだ「国民保護業務計画」を、各局で定めているのだ。

たとえば9月15日午前7時過ぎ、NHK総合のニュース番組『おはよう日本』では、高瀬新造アナウンサーが「ここで今、北朝鮮のミサイルの情報が入りました」と緊迫した口調で伝え、「Jアラート(全国瞬時警報システム)」の黒いバックの画面に突然切り替わった。このあと、NHKは午前8時からの連続テレビ小説『ひょっこ』の放送を休止し、ミサイル発射関連の緊急ニュースを続けた。民放各局は朝の情報ワイド番組の時間帯だったが、NHKと同様にJアラートの画面に切り替わり、その後もミサイル報道一色となった。

国民保護法は、日本が攻撃を受ける恐れのある事態を想定した武力攻撃事態法と一体の関係にある、有事法制だ。たとえばNHKがその国民保護法に基づいて定めた国民保護業務計画には、次のような条項がある。

〈総務大臣から、警報またはその解除の通知を受けたときは、速やかに、その内容を、原則として全国向けに放送する〉。

ここには、政府が発した警報のウラを取るとか、別の情報源によって検証するといったジヤーナリズムの基本動作のようなものは一切顧みられていない。だから、ミサイルが日本の国土に落下する危険性が極めて低い、というような情報が同時に提供されることはなく、ただ「建物の中に避難して」などの決まり文句が繰り返されるだけになってしまう。

これは確かに、有事法制がメディアに求める法的義務と言えるものだ。しかし、それ以上に気になるのは、情報の信頼性はともかく政府が発した警報は即座に放送に載せる、という行動に何の疑問も覚えないメディアになっているのではないか、という疑念だ。それで本当に国民の知る権利に応えることになるのか、放送関係者には一考をお願いしたい。

桂 壮三郎(日本映画復興会議代表)

1895年12月28日パリのレストランでリュミエール兄弟が発明した映画機械「シネマトグラフ」が世界で初めて有料一般公開されたのが映画の誕生といわれています。上映された作品は、「リメール工場の出口」「ラ・シオタ駅への列車の到着」等の数秒程度の短いフイルムでした。

それでは、なぜ、映画の誕生と言われるか、映画に必要な3種の機械が揃っていたことです。撮影機で写されたフイルム、前方に張られたスクリーン、そして、スクリーンに投影する映写機と映画に必要な3種の機械が揃っていたことです。それと、入場者は一人一フランの入場料を払って鑑賞している立派な興行の始まりです。122年経過した今日も基本的には同じシステムがとられています。

そもそも、映画は科学技術(資本主義)の発展の賜物です。それまでの手工業から機械工業へ発展させた蒸気機関車を始めとする近代資本主義の発展にあり、特に化学、電気の発明からフイルムの大量生産を可能にしたことが映画を前進させました。映画はそんな時代に産声を上げ誕生の時から映画は資本主義の仕組みにあったのです。アメリカ映画の歴史を見ると、映画は米国を支える存在でエンターテイメント産業の中心であり世界で公開され、アメリカに膨大な利益を貢献しているのは周知の事です。

フランスで映画が急速に人気を得ていたとき、もう一つの映画の国アメリカでは、映画史上初の西部劇「大列車強盗」が大ヒットを飛ばしていました、まだ舞台空間から抜け出せないフランス映画との大きな違いがこの「大列軍強盗」で証明されています。冒頭から本物の機関車が広大な荒野を走り、その強盗団を追跡する保安官をカメラは写し、狭い舞台空間から飛び出し壮大な荒野での活劇を見せるアメリカ映画が世界の映画市場を制覇していく力に、映画でなくてはできない魅力を見せてくれる人気が世界に広がりました。

もう一つの魅力は、ストーリーの面白さを高めるために、追手と逃走者のカットバック手法が上手に生かされている事です。スリルとサスペンスを盛り上げ最後は追手が逃走者に追いつき悪が滅び善が勝ちハッピーエンドを迎え終わる。今もアメリカ映画の基本になっています。しかし、この「チェイス・ドラマ」の方法は観客を画面に引き付ける力と機能があり、映画からの利潤を追求する映画資本家にとって有効な作劇方法です。

さて、映画は無声映画時代から発声映画とめざましく技術革新が進みます。1927年10月6日ニューヨークのワーナー劇場で黒人に扮したジャズ歌手の成功物語を当時の人気歌手アル・ジョルスンが演じました。画面から彼の歌声が流れ、そして、映画史上最初のセリフ「お楽しみはこれからだ」が劇場に響いたのです。1本のフイルムに映像とセリフと音楽が録音されたトーキー映画の始まりを告げる幕開けの日でした。

トーキー映画の登場は、これまでになかった、ミュージカル映画、レビュー映画など新しいエンターテイメント映画の始まりでもありました。

しかし、このトーキー映画は、ハリウッドのメジャーの映画産業に莫大な資金と機構改革を強制しました。メジャーの各会社はトーキーの導入によって、録音システムの特許権を持つ巨大電気資本の系列に入ります。さらに、防音スタジオによる撮影所の改造、録音機材の購入や系列の映画館の映写機とスピーカーの設備などが必要となり、膨大な設備投資を米国の金融資本から仰ぐことになります。このことから、アメリカの映画文化は米国を支配する独占資本の構造に組み込まれていきます。

映画の技術進歩はその後、モノクロ画面からカラー化へ、スクリーンもスタンダードからワイド大型画面と進化します。また、フイルムからデジタル映画へと変化し、撮影準備プロダクション・撮影プロダクション、編集・音楽仕上げポストプロダクションまで製作工程の変化から映写技術と劇場施設の変化が映画の歴史を作っています。

それでは、これからは、日本映画の歩みを見てみます。1897年(明治30年)西洋の進んだ映画機械を取り入れた国内では「活動写真」と呼ばれ映画の人気は高まります。フランスのカメラマンが来日して当時の日本の風俗や生活の記録、芸者の踊り、両国の大相撲などを撮影したのが映画撮影の始まりです。

専ら当時の映画関係者は芝居小屋や寄席小屋を利用した興行を主におこない、地方巡回上映にも盛んに出向き活動写真はどこでも歓迎される状況でした。日本映画界は映画の始まりから映画を文化として考えておらず動く写真の見世物の興行として稼ぐものとの認識が強く、現在もその認識は興行中心で続いています。

しかし、映像の記録は歴史の時間の中で、その文化的価値を高めるものであることに気づかされます。1899年(明治32年)に九代目市川団十郎、五代目尾上菊五郎共演を撮影した歌舞伎「紅葉狩」の記録は日本で最初に撮影された古典的作品として貴重な文化財です。また、明治37年から38年の「日露戦争活動大写真」ニュース映画は大衆に大歓迎されるなど歴史の記録でも貴重です。(小手指南在住)(次号に続く)

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

劇団でん組は2014年に大阪のテレビ局にいた富田求が旗揚げ。以来、いじめをテーマにした「僕のともだち」、南方の島での日本兵の悲劇を描く「蝶の皇軍」、児童虐待に迫る「家族の神話」と、社会的テーマに取り組んできた。今回は結婚詐欺師の悲しき犯罪と反戦を描いた「結婚する女」を上演。富田求の作・演出。

主人公の宮下美和子を藤田弓子が一貫してチャーミングに演じ、ときには笑いを誘っていてよかった。美和子は65歳、ひとりで優雅に暮らしている。銀行員の好青年・河合秀夫(花月祐介)に勧められて株の投資をしている。秀夫は先物で損を出したと2500万の金を貰っていく。美和子は早速、柳沢治(野村昇史)に接近する。治は79歳だが、美和子の「結婚する」詐欺の企みに、まんまとはまってしまう。

美和子による結婚詐欺の被害者になった娘や、治の娘と息子たちが警察署に相談にいくが、「事件にならない」と、取り上げてもらえない。治の家族では親と子どもの対立が激化する。そのうち、治に殺意を抱く美和子に、秀夫は祖父が戦争中に陸軍で開発された「悪魔の薬」を渡すことになる。それは「青酸ニトリール」であった。毒薬がなぜ現在に存在するのか?哀しい女の悲喜劇といえる。野村昇史の瓢逸した演技が救いであった。刑事役の高橋ひろしが好演、せりふがしっかりとしていた。上手半分に二階をつくり、三つの部屋を有効に活かしたセット(渡邊景子の美術)が見もの。立体感を生み出していた。=吉祥寺・吉祥寺シアター、9月1日所見=

各国首脳は、率先的に他国に出かけていき、対話によって戦争の芽を摘まなくてはなりません。ドイツのヴァイツゼッカー大統領は、かつて侵略したポーランドに出かけ、謝罪演説を行い、両国民はおたがいに助け合い交流を深めることを強調しました。和解することによって敵国をなくしていったのです。

1962年、キューバ危機がおきました。ソ連がキューバにミサイル基地を造ろうとし、これをアメリカの偵察機が見つけて破壊しようとしました。一触即発の情勢のなかで、ケネディ米大統領は、それをやればソ連は報復し、世界中の無睾の市民、罪のない子どもたちの命が奪われることになる、それは何としても防がなければならない、それには対話するしかないと、ソ連のフルシチョフ首相に書簡を送りました。

この間のやりとりが『13日間ーキューバ危機回顧録』(ロバート・ケネディ、毎日新聞社)という本にまとめられています。米国の爆撃機が爆弾を積み、エンジンをかけ出撃する直前に、フルシチョフから返信が届き、撤去資材を運ぶ船に海上で手を出さないこと、キューバに軍事侵攻しないこと、この2つが約束できれば、ミサイル基地は撤去すると、書かれてありました。これによって危機は回避されました。これは両方の首脳に対話能力があったからできたことです。両国の船が海上で紛争することも一切ありませんでした。殺し合いをせずに済んだのです。

ノーベル平和賞を受賞した南米コロンビアのサントス大統領も、左翼ゲリラと4年間交渉をかさね、半世紀にわたる内戦を終結させ和平にこぎつけました。ゲリラに武器を供出させ、キューバで合意文書に署名しました。対話能力を持っていることが、いかに多くの人民を救うか、です。

しかし、安倍首相は対話能力がまったく無く、政治家になってはいけない人物です。国民の命と財産を守るには、率先してやっかいな国と対話しなくてはなりません。韓国の釜山に従軍慰安婦像が建てられたといって、駐韓大使を召還しました。そのため、朴政権から文政権に変わったときに韓国の情報が入手できなくなりました。安倍政権がおかしなことをしたとき、誰かが言わなきゃならない。しかし、与党の公明党もブレーキをかけることができていません。

危機的な状況がつづくなか、「対話」の大切さを本にしたいと決意したのは5年前です。取材を重ね、文章を書き換えたりして、昨年12月20日に『対話する社会へ』(岩波新書)の作業は完了しました。それまで、徹夜をくりかえすような毎日で、左眼が眼底出血を起こし、医者から出版を延期しなさい、と言われました。しかし、広告も出ているし、あと10日だから、とりあえず左眼は見えるので書かせてください、と訴えました。医者には、それでは30分書いたら30分じっと眼をつぶりなさい、それなら続けてもいい、と言われ書き続けました。人間の体は自然に血液を吸収して、回復するようです。今、私の視力はほとんど回復しました。そのくらいの思いを込めて、対話の大切さを本にしました。

新しい国立競技場の設計計画が白紙にもどされましたが、委員会での対話がまったくなくただ忖度している結果が招いたことです。築地市場の豊洲への移転問題もそうです。誰がどこで決めたのか分からない、まともな話し合いがないのです。対話がないことは、日本社会のがんだと思います。森友・加計問題でも、国有財産が忖度で無駄遣いされています。対話がないまま、いつのまにか決められ、その意味では「独裁国家」になっているのではないでしょうか。

不快感を与えずに、相手と話す方法はちゃんとあります。これは人間の持っている特権です。他の動物も言葉をもっているといわれてますが、人間ほど言葉を繊細に使い分ける能力を持っている生き物はいません。あることを伝えようとするとき、相手がおおかたのことは知っていそうだ、というと簡潔に説明をする、ある程度知っていそうな人には、それなりの説明をし、まったく知らない人には、一から説明をする。実に繊細な言葉の使い分けができます。それをしないで、勝手に忖度したりしています。人間はもっと対話という武器を使うべきです。

子どもを育てた人は対話の大切さを知っています。東芝など破綻した企業はおしなべて職場に対話がありません。軍隊と同じになっている企業は破綻の道です。民主国家のために対話するだけではなく、対話は人間の本性、本質なのです。

赤ちゃんは生まれたときから、人間として助け合うようにできています。生まれてすぐには、食べることもできない、這うこともできない、赤ちゃん自身にできることはありません、かならず誰かに助けられて、一人前になっていく。母親は子どもにいつも問いかけ、対話する言葉をかけています。子どもは言葉の意味をつかんでいきます。その言葉に反応する、自分もその言葉を使ってみよう、という段階に入って、マンマ、パパの言葉で相手の応答を誘うことになります。人間には応答能力があるから教育も受けられます。これは誰が教えることでもなく、生まれつき人間はそうできています。私たちは先天的な遺伝子を持っているのです。

語彙をたくさんもっているかは、周りにいる大人が子どもにどれだけ声をかけるかで、かなり変わるそうです。どんな環境の子どもも文法能力は同じようにあります。言語で人間関係をつなぎ、それがデモクラシーへと発展します。デモクラシーは、議論して決める、少数意見も大事にして事を進めます。

大人が子どもに言葉をかけなくなることが進んでいます。スマホは対話ではありません。対話というのは、人格全体を持ち込んで、生の人間がそこにいてできることです。すぐに言葉がでなくてもいいのです、表現によって人間は理解するのです。対話は生身の人間が、感情も理性も、人生経験も、判断力も、総動員して、その場に一番ぴったりする言葉を相手の心に届けることです。それくらい対話には価値があって、効力があるものです。集会、デモ、街頭宣伝といろいろありますが、個々の対話がそれらを上回ります。平和を信じていない人にも振り向いてもらうには、対話の力が欠かせません。これから対話を大事にしていかないと、改憲派の「3分の2」の壁は崩せないということをつくづく感じています。(次号、最終回、文責・編集部)

曼殊沙華に代わってコスモスの花が風にそよいでいます。

▼安倍首相、国会を解散、総選挙に

憲法53条に基づく野党の臨時国会の早期開催要求に応じなかった安倍首相は、9月28日に臨時国会を召集、代表質問など一切行わず、冒頭に解散しました。憲法をないがしろにした、党利党略の疑惑隠しの解散です。そして自民党は「9条改憲」を選挙公約に掲げました。こんどの選挙は、9条をまもるうえでかつてなく重要です。世話人会では、選挙に向けてどんなことができるのか議論していますが、告示予定前日の10月9日の「9の日」行動を多くの参加者で成功させたいと思います。新所沢駅頭で16時から行った後、所沢の「9条の会」共同による所沢駅東口(17時~)の街頭宣伝にも参加します。

▼「安倍9条改憲N0!全国市民アクション」結成

9月4日、暉峻淑子さんなど19氏の呼びかけで会が結成され、安倍改憲を許さない3000万人署名が呼びかけられました。「九条の会」も実行委員会に加わり、初めて共同行動に踏み出します。この署名の取り組みについては次号でお知らせます。選挙結果にかかわらず、改憲発議させないために、私たちの会の今後の中心的な活動になります。

▼映画「スノーデン」上映会

前号でお知らせした映画会が11月19日、新所沢公民館で行われます。チラシの請求、チケット購入は、佐藤(2942・3159)までご連絡ください。