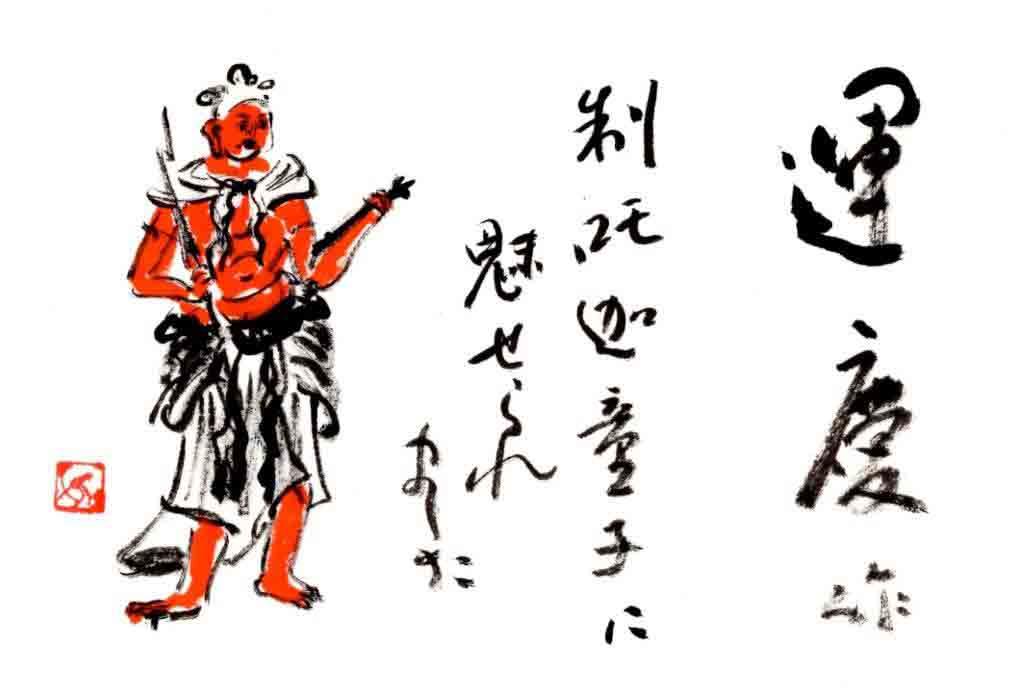

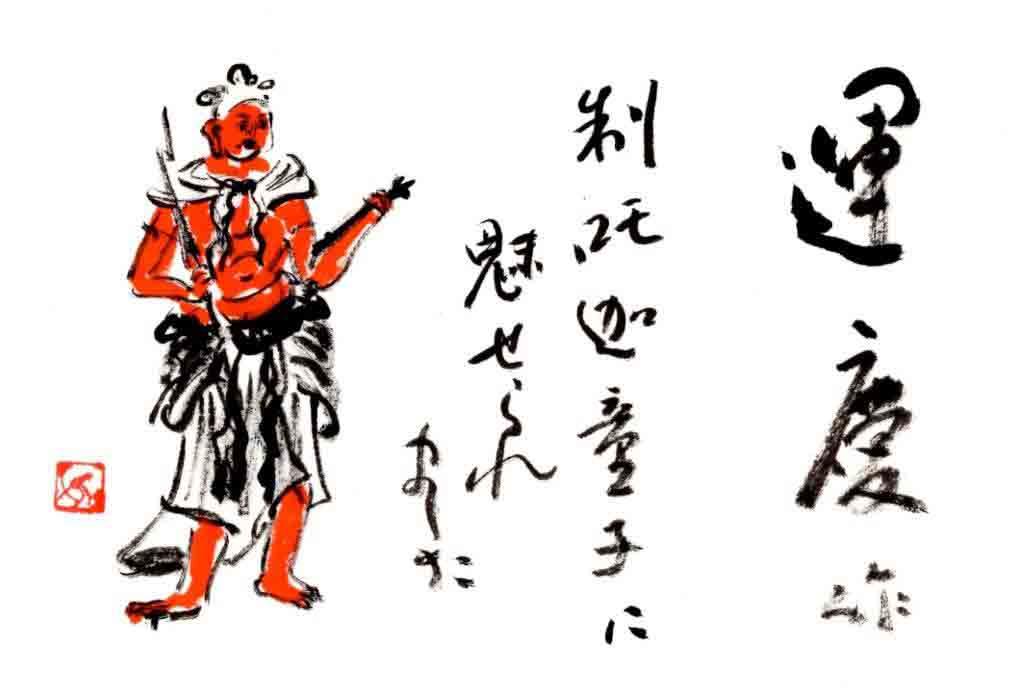

制タ迦童子(せいたかどうじ)

中川とき彦(書家・若松町在住〉

機関紙138号 (2017年12月5日発行)

桂 敬一(元東大教授)

今回総選挙の自民大勝を眺めたとき、そうさせたのは誰かを問いたくなった。もちろん野党側の非力、われわれアベ政治打倒を目指す市民共闘の側の力不足も反省しなければならない。だが、かといって、親アベ、自民党支持層が圧倒的に多かったわけでないことも、メディア各社の調査等から歴然とする。この間の事情を勘案すると、どうやらアベを勝たせた主役は、両陣営のどちらの側にもつきたくなく、選挙なんてつまらんと、ヘンに醒めた人びとや、そもそも選挙にまったく関心がない人たちだったようだ。このたくさんの彼・彼女らこそ、自民党を勝たしめた人たちだとしかいいようがない。低投票率と小選挙区制がつづく限り、同じ事態が何度でも繰り返し生じるだろう。

選挙にいかない人たちは、アベなんてどうでもいい存在、真面目に相手にしたらバカバカしいと思っているに違いない。しかし、テキもサルもの引っかくもので、実に油断がならない。北朝鮮のミサイル騒ぎを利用、「国難突破解散」と称し、モリ・カケ疑惑追及の国会を解散、逃げ出したアベが、選挙に勝ったら今度は威張ったり、目立ったりすることはせず、新国会の所信表明演説はたった15分、小声ですませ、中身も「教育無償化」が目玉。しかし見逃すわけにはいかない。この国会で改憲の論議を野党とともに深め、方針化すると、はっきり言明しているではないか。公明・希望・維新・民進などの与党モドキがそこに加われば、平和憲法の存続は危ういかなである。

加えてアベのトランプとの蜜月の深まりも見逃せない。トランプが訪日に際し、横田米軍基地に降り立ったのには驚いた。まるで敗戦の年、米軍の管轄下にある厚木基地に降り立ったマッカーサー元帥ではないか。あのときマッカーサーは連合軍総司令官。日本全土は連合軍の占領地域だった。しかしトランプは、独立国・日本に招待され、賓客として来日した立場だ。ならばアメリカも含め、どの国からの公賓・国賓と同様に、羽田あるいは成田など、日本国内の空港から入国するのが筋ではないか。横田基地は地上のみならず、上空も制空権が日本になく、米軍管轄区域になっている。そこは地上も上空もアメリカ領土なのだ。トランプの感覚ではこの旅は、米国領土内を行き来したもの、と捉えられているはずだ。ところがアベは、これを非礼とは思わず、ニコニコ、ペコペコ。上機嫌でお付き合いし、おまけにトランプの要求を呑み、高価な武器を大量に買う約束までしたのだ。対米隷属も極まれりではないか。

そのうえ、北朝鮮に対しては、世界中の国が軍事的圧力でなく、対話で向かい合うべきだといっているのにアベは圧力一辺倒。これではトランプの挑発に惑わされ、北朝鮮が暴発したら、その矛先はアメリカには直ぐには向かず、韓国と日本に真っ先に及ぶものとなるはずだ。戦争の危機はすぐそこまで迫っているのだ。

さて、話は少々昔のことになる。1929年の世界大不況ののち、日本の国運の見通しが暗いままの状況の下、軍部の独走で1931年に満州事変が始まると、メディアも挙げて戦線拡大に賛同。国民全体がヤケに元気になり、国会も政党の対立騒ぎに流されるなど、挙国一致の動きを見せ、1940年には政党が解消され、大政翼賛会を発足させ、そこに合流することとなった。さらにこの年、天皇制創始の紀元から2600年を迎えたとする、国を挙げての祝賀行事が展開されたことが思い出される。そして翌年、国民全体が戦争へと駆り出されていくことになった。

そして現在に戻れば、アベ政権は来年、2018年を「明治150年」として大きく祝うことを考えている。この年のうちには「平成」のあとの新元号の発表も予定しており、2019年には現天皇の退位、新元号の下での新天皇の即位が実施される。こうした時代の流れを今どう捉え、考えたらいいのだろうか。総選挙で勝ったアベとその同調勢力の手に政治を委ねるだけでは、国民騙しに象徴天皇制も悪用、アメリカのために国民全体も犠牲にする彼らの戦争に、この国は巻き込まれていくのではないか。国民みんなが選挙にいってアベ政治を拒否する意思を明確に示すことこそ、今求められているものであろう。(メディア研究家)

中川とき彦(書家・若松町在住〉

運慶展が9月26日~11月26日まで上野の東京国立博物館で開催され、観てきました。人・人の波で現世の人間の頭を観察したようなもので、ゆっくり観ることは出来なかったがその中で、この戯画拙筆による制タ迦童子は心 運慶展が9月26日~11月26日まで上野の東京国立博物館で開催され、観てきました。人・人の波で現世の人間の頭を観察したようなもので、ゆっくり観ることは出来なかったがその中で、この戯画拙筆による制タ迦童子は心に残る像の一つでした。

運慶は1150~1223年あたりに生き、奈良仏師の血筋を引く。貴族の世から武者の世へ変わるころ、源頼朝の鎌倉幕府とつながることを教えられました。それ故、関東のお寺に、運慶作の仏像がみられるとのこと。争いの世に、貴族や武士はスポンサーとなり、運慶達仏師に御霊を鎮めるためだろうか、仏像を造らせた。

八大童子立像の一つ、制タ迦童子は高野山の金剛峰寺に安置されているものだという。仏教の修行者、特に山で修行する行者を守護し、悟りへ導く存在の像とか。彫刻という作業をしたことはないので、運慶の技術のことは素人ですが、しかし乍らその前に立って眺めていると、すごいなあ一、と……。

注 「制タ迦童子」の「タ」の漢字は特殊な文字で、インターネット上に載せることが出来ず、カタカナの「タ」を代用しました。

※前回「夜静座寒」記事中、半藤末利子氏の生誕年を「昭和19年」としましたが、編集部の手違いで正しくは「昭和10年」です。筆者及ひご本人、読者の皆様にご迷惑をおかけいたしました。訂正して、お詫び申し上げます。

丸山重威(ジャーナリスト)

自民党改憲推進本部は、10月8日、幹部会を開き、衆院選大勝後の改憲運動の方針を決めた。引退した保岡興治推進本部長の後任として、細田博之前総務会長を据え、萩生田光一幹事長代行を推進本部長補佐とした。新体制は、年内は無理としても早急に改憲案をまとめ、春からの通常国会で発議、19年夏の参院選か、前後に国民投票という段取りだ。

さっそく11月16日の自民党改憲推進本部は、「参院合区問題」での「改憲案たたき台」を決めた。残りの①自衛隊の明記 ②緊急事態 ③教育の無償化-についても順次議論を進めることにしており、いよいよ「改憲政局」に警戒を強めなければならない。

この9月、「9条壊すな!実行委員会」などに「九条の会」も加わって新たに結成された「安倍9条改憲NO!全国市民アクション」は、全国での3000万署名への取り組みを始めた。安倍首相の「いまなら勝てる解散」で、前原誠司民進党代表と小池百合子東京都知事を中心とした「改憲・安保容認」の「第2自民党」作りを画策する勢力による民進党と野党共闘つぶしが動き出したが、野党共闘を推進してきた「市民連合」は、4野党共闘から、民進党の離脱を見きわめ、新たに、立憲民主党、共産党、社民党と市民連合による共闘態勢をすばやく整備、選挙に対応した。

この結果、選挙では、第2保守党の「希望の党」ができ、改憲勢力で3分の2の多数を獲得する状況にはなったが、立憲野党と国民の統一は着実に前進。これからは、地域に生まれた、野党支部を含めた幅広い「共闘」と、「市民連合」の活動で、「安倍9条改憲NO!」の世論を圧倒的に広げていかなければならない。

今回の選挙は、野党共闘の前進や「小池新党」の動きを見て、安倍首相が踏み切ったものだったが、民進党の解体と希望の党の経緯は次第に明らかになってきた。朝日の11月19、20、21日の「検証民進分裂」の追跡報道では、前原代表は9月の代表選の前から民進党の解党と野党再編を考えており、前原が小池にメールを送り、9月26日の深夜には連合の神津里季生会長と、元ジャーナリストの上杉隆氏が帝国ホテルで会合、「民進党を解党したい。民進の衆院議員は希望の党に公認申請させます」と表明。「全員の合流は困る。憲法と安全保障は譲れない」とする小池の意向を認めながら、民進党の両院議員総会で「全員合流」を決めたという。つまり、この謀略的な「民進解党劇」のテーマは「改憲」であることが、国民に理解されたということでもあった。

安倍政権が狙うのは「自衛隊を書き込むだけで、他の条項は残すので問題はない」というウソ。実は、「自衛隊を書き込むだけ」が、自衛隊の合憲化によって、憲法の平和的生存権や、国際平和主義を壊し、あわよくば、軍法会議や徴兵制まで、法律で制定することを狙うものだ。安倍政権がこれほど9条改憲に執着するのは、安保関連法を作ったものの、9条2項に「戦力」保持の禁止や、交戦権の否定があり、集団的自衛権の適用について厳しい条件が付けられたため、自衛隊の行動拡大の役に立たない。改憲で「自衛隊の存在」が明記されれば、それを理由に、9条2項を骨抜きにできるからだ。

生活必需品の値上がり、年金などの減額、じわじわとくる消費税など、国民生活の窮乏状況から、集会やデモ、ビラまきなど表現の自由に拘わることまで、いま起きているあらゆる問題を、安倍政権が狙う「改憲」問題に結びつけ、声を広げ、その議論の材料として3000万署名を広げる。そんな、いままでとは違う運動が必要だ。

本気で腹を据えた憲法擁護の運動をしていくことが必要だ。(元共同通信)

原田みき子(沖縄県本部町在住)

常夏の島沖縄にも秋はやってくる。私が暮らす北部一帯は「やんばる」と呼称され、緑豊かな農村が点在する。11月も中旬を迎え、野山にススキの穂がゆれて、心地よい風が吹き渡る。1年中で一番過ごしやすい季節である。しかし、このやんばる全体をゆるがす問題が浮上し、のどかな山々に緊張が走っている。

辺野古ゲート前の市民運動に手こずり、2年以上工事が遅れていることに焦った国は、石材の搬送を海上に求め、本島の最北端の国頭村奥の港と、本部町の塩川港を使用することを決め、11月13日に初めての海上搬送を奥港から始めた。反対する市民が抗議集会を開くなか、国に雇われた業者が接岸した大型作業船ヘダンプカーが次つぎに石材を積み込んだ。作業船には1回でダンプ200台分の石材が積めるという。市民は身体を張ってゲート前で座り込み、陸路から入るダンプを止めてきたが、これからは海上搬送を止める運動も必要になった。

私の暮らす本部町の塩川港の使用は来週から予定されている。この件に関し琉球新報の論壇に投稿したら、翌日には掲載された。新聞社の危機感の強さがうかがえる。奥港の使用では、国は地元に説明なく強行し、ダンプカーの往来で畑にも通えなくなった高齢者たちから強い抗議が出ている。本部町でも当然懸念される事態なので、私は仲間とともに反対運動することを決め、論壇への投稿の他に、横断幕、のぼり旗を町内に設置し、さらに22日には「緊急学習会」を開く。町民の生活が脅かされるばかりでなく、辺野古の新基地建設を加速させるための蛮行であり、許すわけにはいかない。

幸い、町民ばかりでなくたくさんの方々が応援してくれそうだ。この原稿を書いている11月17日の午後に、仲間と本部町役場の担当課に2度目の「港使用不許可要請」をするが、土木技師、行政、アセスそれぞれの専門家が付き添ってくれる。

移住して1年後の17年前、目前の日本唯一の円錐カルストの山々が採石されそうになった。当時、辺野古新基地建設について工法が決まっておらず、埋立案やフロート案などがさかんに取りざたされていた。私は「もしかしたら、この山々は辺野古の埋め立てに使われるのではないか?」と感じ、すぐ反対運動を起こした。地元の青年団や女性たちと組んで「山を守ろうコンサート」や数々のシンポジウムを開催して止めることに成功した。いま再び足下に危機が迫っている。今回は家から10キロ離れているが同じ町内である。なんとしてでも止めたい。

国賓として、11月5日に来日したトランプ米大統領は、正面玄関である羽田空港を使わず、勝手口の米軍横田基地に着陸し、同基地から韓国に向かった。米大統領が来日の際、羽田空港を使わないのは例がなく、最初に歓迎したのは日本人ではなく、スマートフォンを向けたのは、米軍人と家族らだった。「スカイもシーもランドも、そしてスペース(宇宙)も我々が支配している」と絶呼すると、トランプ氏を取り囲んだ約2000人の米兵の高揚は最高潮に達したという。逆に招かれた300人ほどの航空自衛隊員はUSAコールに唱和するわけにもいかず、所在なげに佇むばかり。そればかりか空自幹部までが若い米兵によるセキュリティチェックを受けたという。この国の、主権国家の自負心はどこへ行ったのか。

米国の要人が米軍基地から出入国するのは、連合国軍総司令部(GHQ)のマッカーサー最高司令官が厚木基地に降りた占領下の日米関係を彷佛させ、象徴的な意味でまずいとの判断から、歴代の米大統領が「正面玄関」から来日するようにしたのは、主権国家である日本への外交儀礼上の配慮であった。韓国の着陸も米軍基地であった。米国が日本や韓国を見下している証左である。戦後72年を経ても、日本が事実上の「米国51番目の州」なのか。

トランプ氏は何をしに来たのか。武器購入、「イバンカ基金」に57億円。どちらも税金が投じられる。武器商人・トランプ氏は中国にも売りつけて、得意満面、帰国したようだ。(K)

山本達夫(会世話人)

「1項2項を残し、自衛隊を明文で書き込む」という安倍9条改憲は、自衛隊違憲論をなくすことが目的という。多様性を認めないこの発想自体がファシズム的だが、「ほとんどの教科書に自衛隊が違憲と書いている」というに至ってはヒトラー並みの嘘八百である。

安倍改憲の本質は、日本国憲法の基本原則である平和主義の抹消にある。9条に新しく書き込まれる自衛隊規定は1項2項より優先する結果、自衛隊は「交戦権をもつ戦力」という危険な解釈を可能にさせる。平和主義を空文化させる根底には、国の安全保障は武力によってのみ担保されるという論理への妄信がある。

日本国憲法は前文と9条によって、「戦争のない平和な国際秩序を武力によらずにめざす」という世界でも類のない理念を掲げている。地球上のどこにも敵をつくらない外交に徹し、たとえ紛争があっても素手と英知で交渉し戦争は絶対しないと、この国は世界に向かって宣言しているのだ。

* * *

政治学者丸山真男は50年以上前に書いた小論「憲法第九条をめぐる若干の考察」で、憲法前文の精神と9条が政府の政策決定の方向づけをしていることに思想的意味を見出している。

自衛隊が現にあるという事実に立って、自衛隊を増強する方向に向かうか、漸減したり平和的機能への転換に向かうかを決定する現実的な規定として前文と9条が生きているという。

丸山は、自衛隊がすでにあることに問題があるのではなく、自衛隊をどうするかという方向づけが問題なのだという。憲法遵守の義務をもつ政府は、だからこそ防衛力を漸増する方向ではなく、漸減する方向に不断に義務づけられているのだと結論づける。

「憲法を現実に合わせるのではなく、現実を憲法に合わせるべき」というとき、丸山真男の憲法観は今も生きている。

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

劇団朋友が上演した「蝸牛庵物語」。文豪・幸田露伴生誕150年の記念。頑固で不器用な父・露伴と、父からダメだしばかりで育つ娘、二人の親子関係が中心に描かれている。面白く思ったのは、幸田家の家族たちとともに岩波書店の関係者を絡めて、ドラマに厚味を持たせたことだ。作=瀬戸口郁、演出=西川信廣という文学座コンビによる新作。

物語は、露伴の息子・一郎(野田裕)の独白から始まる。東京・小石川伝通院近くの椋の木の傍らにある一軒の家。『五重塔』で名高い幸田露伴(早坂直家=客演)と娘の文(平塚美穂)が住む。人びとはカタツムリの庵、蝸牛庵と呼んでいたのだ。

昭和3年、蝸牛庵にやってきたのは、岩波書店店員の小林勇(小泉真義)と田代幹雄(本田玲央)、それに岩波書店頭問で哲学者の三木清(渡辺聖)であった。岩波文庫の創刊に『五重塔』を入れるためであった。

露伴が三木にいったことばが「君は酒が飲めるか」であった。三木が「下戸です」というと、「酒も飲めん男に用はない、出て行け」と怒鳴る。最初から露伴像を浮き彫りにした早坂直家がいい持ち味を発揮していた。

戦時下の時代。社会情勢が色濃く表現されていく。岩波書店でのストライキ騒動や治安維持法や特高警察の動き、言論弾圧などの状況のなかで生きる露伴や出版人たちの姿が巧みに描かれていく。昭和22年、露伴は80歳で死去。エピローグは仏壇の前に酒樽が積まれている。

墨壷屋の爺の小島敏彦、露伴の妹・延子の西海真理らベテラン陣も奮闘。史実を踏まえた力作、再演を期待したい。

=六本木・俳優座劇場、11月15日所見=

小川美穂子(熊谷市在住)

今、私は週のうち半分近くは千葉県酒々井町の実家にいる。独り暮らしの母は今夏、デイサービスに行き始めた。というわけで、晩秋の一日、勇躍、国立歴史民族博物館を訪れた。

佐倉は堀田のお殿さまのお膝元、蘭学を学ぶ場として賑わった城下町は帝国陸軍の駐屯地ともなり、国鉄の乗換駅でもあり、近代史の宝庫だ。更に隣は成田。古くから辺りの田園地帯は天皇家へ供する馬や農産物を育てる場であった。今はベッドタウンとして新旧の市民が暮らし、生協運動や福祉の分野での活動が盛んだ。

そこにある国立の博物館での企画展は、4年前に東大全共闘議長として東大闘争を率いた山本義隆さんらから段ボール10箱分、日大闘争の元活動家らから40箱分が寄贈されたのがきっかけだったという。

全共闘の学生運動の軌跡と共に「ベトナムに平和を!市民連合」(べ平連)などによる反戦運動や水俣病患者の運動、千葉三里塚の成田空港反対運動、神戸での実践、横浜新貨物線反対運動などもひとまとめにして光を当てた展示のキーワードは『1968年』。会場にはビラや旗、鉢巻きや腕章、ポスター、写真…。1960年代末に噴出したあついエネルギーが渦巻いていた。

映像で記録されたジグザクデモの動き、拡声されるアジテーション演説の前に立ちつくした。大江健三郎、小田実、石牟孔道子…。みんな若い。そして今では見かけることもない若者たちの真っ直ぐな眼差し。ガリ版刷りや手書きノートに踊る言葉はいまも私に問いを投げかける。痛みと共に半世紀を越え、あの頃みていたこと、感じていたことが、《いまここ》に連なる。問いはいつ答を得られるのか。

あと半世紀の後も、無数の志を引き継いで、誰かが静かに立って、笑っていられますように。その後に続く新しい人たちが目覚められますように。あきらめないこと。

この半年の間に私たち所沢市民にとっては特に身近に感じられる被爆者治療に尽力された肥田俊太郎医師をはじめ、長崎の被爆者、ご自身の焼けただれた背中の写真と共に60年の痛みを背負ってヒバクシャ運動を先導してきた谷口稜曄さんが相次いで他界されました。

戦後70年の時を感じる今、そして改憲の動きもいよいよ具体的になってきている今、私たちにできることは何か、未来へのバトンを真剣に考えなければと思うこのごろです。特に私のように東京の焼け野原をこの目で見て、少ない情報ながら広島・長崎の惨状を生々しく知る世代の人間に課せられた役割は? そんな思いを新たにしていた時、私は丸木美術館50周年記念イベント情報と共に建物の老朽化・作品の劣化・未整理のアーカイブの整理等々のために再建計画、「原爆の図保存基金」の立ち上げのニュースを知りました。

すぐに基金本部に電話して募金協力の許可を取りました。この夏の〝所沢平和のための戦争展〟を手始めに地域の方々、私が所属する東京都教員退職者の会などで既に2回送金しました。とはいえ目標は5億円。これまでも行政や企業の支援に頼ることなく市民の力で支えられてきた丸木美術館。自立した美術館として歴史を繋いできた美術館の趣旨にささやかでも協力できたらと思い、微力でも無力ではないを励みにこれからも続けて行きたいと思っています。

折しも核兵器禁止条約の締結、ICANのノーベル平和賞受賞にも丸木夫妻の思いが貢献していると私は思っています。にもかかわらずヒバクコク日本の「Japan」の座席に無言の折り鶴、涙と怒りを感じた多くのヒバクシャにせめて寄り添うためにどうぞご協力下さい。下記の口座に直接お送り戴いてもよいし、なにかの集会のおり私(花園在住の松樹)に託していただいても結構です。年末を目標に第三次送金の予定です。その後ももちろん続けます。

口座記号 002606

口座番号 138290

加入者名 原爆の図保存基金

359-0047 所沢市花園1-2317-29 松樹偕子 04-2942-6103

善光寺の西に当たるこの村の土に適した大豆は西山大豆といわれ、村では奨励作物となっています。今年は長雨のせいか惨めな出来となりました。その大豆、昨秋は大豊作だったのです。そこで試みたのがお醤油づくり。

1月末にもろみ屋さんに預けて酵母菌を付けていただいた35キロの大豆が3月末に手元に戻ってきました。届く1週間ほど前から90㍑用の樽(プラスチック製)に38㍑の水と10㎏の塩をなじませておきます。そこへ麹まみれですっかり姿を変えた大豆を仕込みました。初めの10日間は1日おきに擢を入れて全体が混ざるようにします。雑菌対策で、頭は豆絞りの手拭いで姉さん(婆さん?)かぶり、白い割烹着を着ていそいそと。作業は酸素との接触を抑えるように「おしとやか」に事を運びます。15~20回、擢で静かに上下を混ぜた後は、豆に空気を触れさせないためにビニールシートで豆の面をびたりと覆い、樽にはティンパニのような音が出るくらいにびしっとビニールシートで内蓋を張り、その上に樽の蓋をし、その上にほこりなどを防ぐ目的で布をかぶせました。

5月までは日が当たらない、雨の当たらない、外気温の影響を受けやすい、というややこしい条件付きの場所に設置。夏場は温度を高めて発酵を促すために直射を避けられるビニールハウスに置き換え、室内温度が40度くらいになるようにします。60日までは5日に1度、その後は再び元の場所に戻して7日に1度、混ぜ合わせます。温度が高いともろみの厚さが4~5センチほどになります。この厚みが美味しさの決め手とか。

ついにこの11月に絞りの作業にたどり着きました。お世話をして頂いたこの道の先輩のお宅の庭に釜をしつらえ、豆を絞って出て来たお醤油を82度くらいにあたためて殺菌をします。少し残しておいて火を通さない貴重な「生しぼり」を取りました。

昧は「う~む、我乍ら…」と感心する出来上がりでした。めてだし、めてだし!

でも、40㍑も出来ちゃって、どうしよう。

原 緑

●いるま・9条の会「学舎」講演会

講師:望月衣塑子氏(東京新聞社会部記者)「武器輸出と日本 取り込まれる企業、大学、研究者たち」

日時:12月10日(日)13:30開会

会場:入間産業文化センター第2集会室AB

参加協力金:500円

問い合わせ:090-3428-9264 郡山

●埼玉の空が危ない 自衛隊機の墜落事故(1999・11・22)を風化させない集い2017〝オスプレイが飛び回る飯能から平和を考える〟

日時:12月16日(土)13:30開会

会場:飯能市民活動センター(東飯能駅・丸広7階)

講師:塩川てつや衆議院議員 高橋美枝子さん(横田基地の撤去を求める西多摩の会)

資料代:300円

問い合わせ:090-7000-4481 滝沢

早いもので、今年もあとひと月を残すのみとなりました。

▼日本会議20周年大会

11月27日に行われた同大会で、来年の通常国会で改憲発議するため憲法審査会で議論をリードする安倍首相のメッセージが読み上げられました。希望の党・松沢成文参議院議員、日本維新の会・馬場伸幸幹事長も、改正論議の先頭に立つことを言明。改憲勢力が本格的に動き出しました。

▼「3000万人署名」の取り組み

前号の会報に「安倍9条改憲N0!」の署名用紙を入れました。現在まで、会員以外の方も含めて8人から55筆の署名が寄せられています。ご自身だけでなく、家族、友人のみなさんに呼びかけて署名してもらい、2枚、3枚と送ってくださった方がたくさんおります。かつて取り組んだことのない「3000万人署名」です。どれだけ多くの方と対話することができるか。そのためのチラシを準備したいと考えています。また、9条連絡会では1月19日(15時~)、所沢駅東口で共同の駅頭宣伝を行います。署名の第-次集約は12月10日。最寄りの世話人、事務局までお寄せください。

▼映画「スノーデン」上映会に430名参加

11月19日行われた上映会は大きく成功しました。映画の問いかけを深めるために、スノーデンヘインタビューした小笠原みどりさん(元朝日新聞記者)の講演ビデオを見る会を12月12日(火)13時半から新所沢公民館で行います。