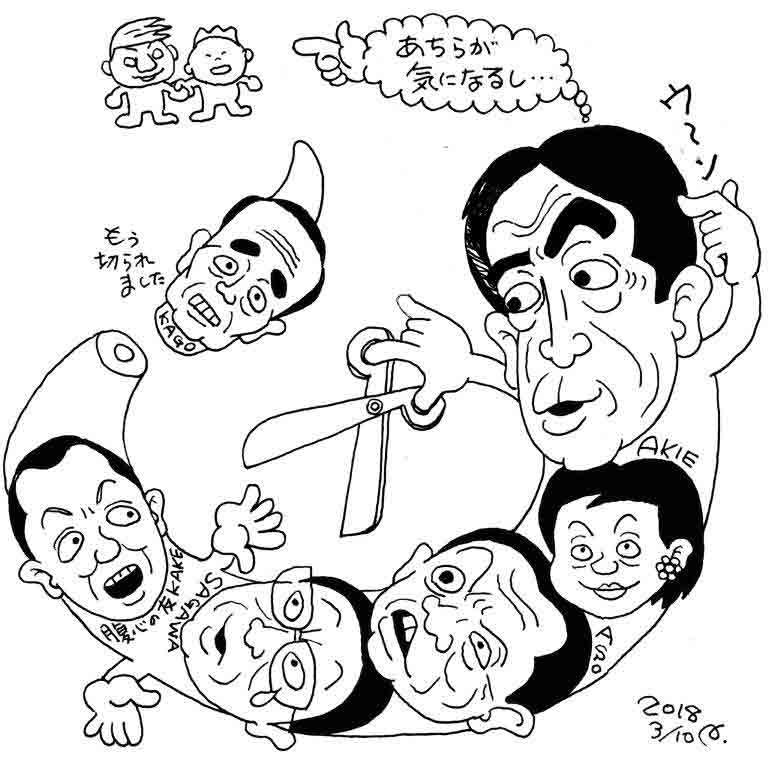

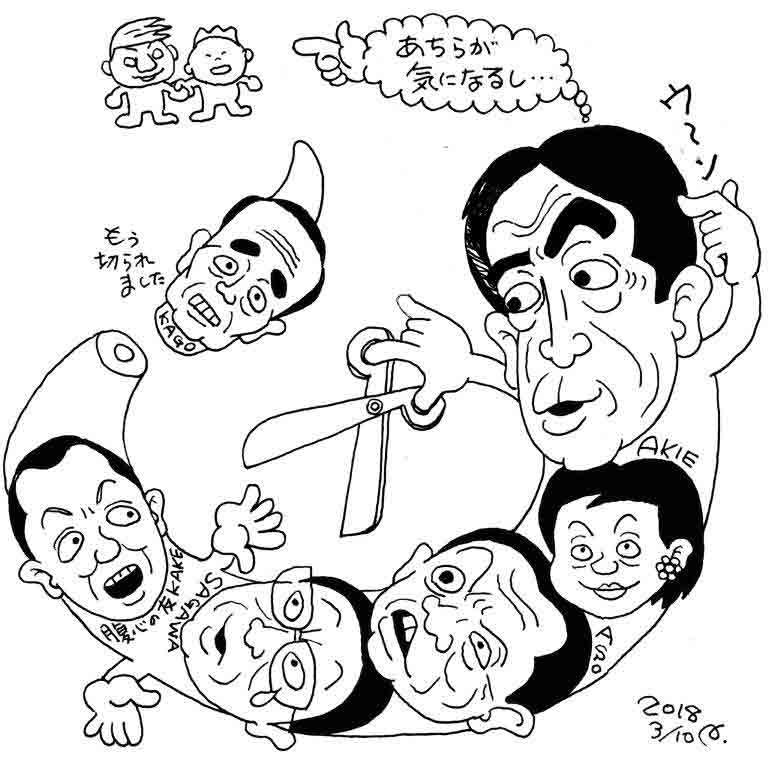

鈴木彰の「切りたいがどこが胴やらシッポやら」

機関紙141号 (2018年4月3日発行)

桂 敬一(元東大教授)

朝日(3月2日朝刊)の財務省における「森友文書 書き換えの疑い」のスクープは、なかば固定観念化されていた籠池森友学園学長夫妻の「犯罪」を、一気に原点に引き戻し、あらためて首相夫妻の関わりと、その動きを幇助してきた財務省など政府の異常な隠蔽工作の実態とを暴露、私たちがいま直面している問題は、単なる「犯罪」事件ではなく、こうした政府のあり方そのものなのだということを、考えさせてくれるきっかけとなった。

スクープの直後は、それまで国会答弁の中で朝日の「誤報」を嘲笑してきた安倍首相は、またかといった風情で余裕だったが、財務省における森友関係文書の「書き換え」というより「改竄」の事実・実態が、毎日や東京の各紙、共同通信、民放などによっても暴露されるのに伴い、国会の状況も一変し、衆参両院予算委員会が証人を喚問、問題の解明に当たることとなった。背景には、大手各紙の世論調査で、「安倍内閣支持」が初めて30%台に転落、「不支持」がこれを大きく上回り、官邸など首相周辺のみならず、「アベ一強」に寄りかかってきた自民党そのものも危機感を覚え、動きだした気配がうかがわれた。

野党の目当ての「証人」は当然、佐川宣寿氏。彼は「改竄」当時、財務省理財局長で当該文書を扱った当人。その後、論功行賞か、国税局長官に出世していたが、朝日のスクープ直後、長官を辞任、一民間人となっていた。彼こそが全てを知っていると、野党は色めき立ったが、与党は「一民間人」を国会の都合で呼べるのかと抵抗した。籠池森友学園長夫妻の発言に頻出した「安倍昭恵」も当然、野党のターゲット。こちらは首相自身が国会喚問の必要なしと突っぱねた。しかし、佐川氏の後任、現役理財局長が証人に引っ張り出され、与野党議員の質問に応じるなりゆきとなったが、結局、当時の現職局長、佐川氏から話を聞かなければわからないということになり、3月27日に彼を喚問するということで与野党間の話がつき、鬼が出るか蛇が出るか、私たちもこれを待つ事態となった。

27日の国会のフタが開き、うまくゆけばアベを退治することができるのかも知れない。しかし、それで私たちが本当に勝ったといえるのだろうか、という思いが実は私の胸のうちに浮かんでくる。与党による巧妙なアベの捨て方に利用される、という恐れはないのだろうか。この間の衆参委員会の審議は、役人がいかに政府権力に対して卑屈であり、権力の意向に添うことができるならば、手許の文書の改竄も厭わないのだという光景を、余すところなく明らかにしてきた。アベ政治はこのような「アベ的なるもの」の充満した状況のなかで生まれ、育まれてきたのだ。この状況を放置するなら、だれがアベになり代わっても、結局、「アベ的なるもの」を率いる「一強」になるだろう。

「アベ的なるもの」は中央政治の世界だけの問題ではない。私たちの身近な地域、「町会」といったようなところにも、会社の中にも、似たような雰囲気が漂っていはしないだろうか、PTA、同窓会にもつき纏っていそうだ。それに馴れて済ませてしまえばなにも問題はない。しかし、そうした馴れの積み重ねの下で、政治の中の「アベ的なるもの」をただ受け流している限り、私たちは結局、「アベ的なるもの」の世界から脱出することはできないのではないか、という気がする。

「アベ政治」は、アベがこけ、だれかが肩代わりしても、かならず「改憲」に進むだろう。当初は改憲に手を着けた、というぐらいの実績だろう。だが、一度こうした実績をつくれば、同じようなことをしてなにが悪いと、あと何度でも改憲が繰り返されることになるに違いない。戦後民主主義はいま、最大の危機を迎えているといっても過言ではない。このような情勢の下、「アベ的なるもの」の根絶が重要課題として目の前にある。

丸山 重威(ジャーナリスト)

自民党は3月25日の党大会で、4項目の憲法改定案を決めた。安倍首相は「いよいよ結党以来の課題である憲法改正に取り組むときが来た」と声を張り上げ、「憲法にしっかりと自衛隊を明記し、違憲論争に終止符を打とう。これこそが今を生きる政治家、自民党の責務だ」「敢然とこの使命を果たし、新しい時代をつくり上げていこう」とぶち上げた。

森友学園の国有地払い下げと決裁文書の改ざんで「改憲どころではない」という党内の声に、森友ではあえて「行政全般の最終責任は私にある」と述べたのとは対照的だ。

昨年5月3日、「9条は残し自衛隊を明記する」という改憲構想を打ち出して10か月。首相は自民党の憲法改正推進本部の人事を一新、自派の細田博之氏を本部長に。9条では、なんと28種の条文案と絞り込んだ7種類の案を公表して、いかにも議論したと見せかけ、最後は石破茂氏らの異論を抑え、「本部長一任」。いつも通りの自民党の決め方だ。

決め方がどうでも、党として決めた自民党は、改憲案をそこら中にばらまいて宣伝し、各党協議や憲法審査会に持ち込もうとする。「美しい日本の憲法をつくる国民の会」(共同代表・櫻井よしこ氏ら)は3月14日、「憲法改正・国会発議中央大会」で「改憲署名は1001万8221名」と発表。彼らはさらに「自衛隊に感謝しよう」と運動を広げる。

これから、われわれ一人一人、本当に、日本の在り方を考え、憲法を考え、「安倍改憲が何を狙っているのか」を見詰めていかないと、大変なことになる。

確かに、自衛隊が憲法にないのは、おかしいと思う人もいるだろう。

しかしこれは、2000万人の犠牲を出した戦争の反省と、原爆が登場した世界で、もう戦争はしない、とする決意の下で誕生した。憲法9条には、1項の「戦争放棄」に続いて、2項の「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。交戦権はこれを認めない」とされた。しかし、朝鮮戦争が始まって警察予備隊が生まれ、保安隊を経て1954年自衛隊が誕生した。憲法と矛盾する存在だが、「専守防衛」と「集団的自衛権の否定」「海外派兵の禁止」の原則で、「この範囲なら憲法と矛盾しない」とされ、日本は70年間、戦争をしないで来た。

しかし、自民党、特に安倍政権は、米国のいいなりに、自衛隊を「世界有数の軍隊」に育て、違憲の「戦争法」で「集団的自衛権」の行使を認める閣議決定をした。いまの自衛隊は、昔と違う、米軍の「第2軍」のような立場なのだ。全く白紙から「新しい国づくり」を議論するなら話は別だろうが、いまの自衛隊を憲法に書き込むのは、「米国とともに戦う自衛隊」に「合憲」のお墨付きを与えるだけだ。

自民党大会と同じ3月25日、東京・新宿を初め、全国で「安倍9条改憲NO!」の集会が開かれた。新宿伊勢丹前の歩行者天国には8000人。名古屋駅前でも、大阪・梅田でも、東京・池袋でもあった。問題は、この動きが報じられていないことだ。

東京新聞は、一面トップでこの集会のカラー写真を掲載し、「首相 自衛隊明記に意欲」「市民『改憲より森友解明を』」の見出しを掲げたが、他紙は?と見ると、毎日には一面左に、デモの写真が大きくあったが、これは、銃規制を求める米国の若者たちのデモ。朝日にも、一面に航空写真があったが、何とこれは選抜の甲子園の写真。米国の若者のデモか、東京のデモか、一体、ニュース感覚はどうなっているのだろうか? 朝日の一面トップは、「改憲発議 年内困難に」(朝日)などと、甘い見通し。そうかもしれないが、それを作っていく「力」は、一体どこにあるのか?

いま、あらゆるところで声を上げ、3000万署名を成功させ、安倍退陣を勝ち取る。それこそ、この時代に生きるわれわれの「歴史的責任」だ。

岩崎 貞明(放送レポート編集長)

安倍政権が検討している「放送制度改革」の方針案が明らかになった、と報道があった。共同通信のスクープだったが、まもなく読売新聞・朝日新聞など各社が追いかけた。放送番組の政治的公平などを放送局に求めている放送法4条を撤廃して、インターネットと放送の垣根をなくして新規参入を促す、という。安倍晋三首相は今年の施政方針演説から「電波の有効利用」「放送事業の大胆な見直し」についてたびたび言及している。

放送法4条は、番組の公序良俗、事実を曲げないこと、政治的公平や多角的報道を放送事業者の自主的な倫理規定として定めたものと解されている。しかし、これまで自民党政権は、番組内容に介入して放送局に圧力をかけるために放送法4条を活用してきた歴史がある。それをいきなり撤廃しようというのは、どういう風の吹きまわしだろうか。

安倍首相は、国会でこの制度改革案について質問された際「規制改革推進会議で議論してもらいたい」と答弁している。これまで電波・放送行政を担ってきた総務省ではなく、内閣府の規制改革推進会議で検討するというのだ。ここに、政権の狙いが透けて見える。「電波の有効利用」というのは、放送事業者が電波を優先的に利用していることを改めて、ITビジネスの事業者たちに利用の幅を広げることで産業活性化を促そうということだ。逆に言えば、時代遅れの放送から「電波利権」を引きはがして社会的影響力を低下させる、ということを狙っているのではないか。

一昨年の国会で、当時の高市早苗総務相が「政治的公平を繰り返し違反した放送局は停波できる」という趣旨の答弁を行い、これを受けて政府は放送の政治的公平に関する「政府統一見解」を閣議決定。放送内容の政治的公平性を政府が判断することの正当性を改めて主張したのは記憶に新しいところだ。昨年11月に国連人権理事会から日本政府に対して表現の自由など人権状況に関する勧告が出され、その中に放送局への圧力として利用される放送法4条見直しも盛り込まれていたが、これに対して今年3月、日本政府として「受け入れない」と拒否の表明を行ったばかりでもある。こうした中で突然の放送法4条撤廃論議、というわけだから、政策の整合性はいったいどうなっているのか、強い疑問を覚える。

金儲けのために参入してくる事業者に、災害時にはCMを飛ばしてでも人々に必要な情報を送り届ける、といった放送の社会的使命を果たす覚悟が持てるのか。放送関係者が築き上げてきた放送倫理に基づく番組で、視聴者からある程度の信頼を培ってきたというこれまでの努力をないがしろにするような「放送制度改革」だとしたら、到底受け入れられない。

放送は、放送法1条にあるとおり「健全な民主主義の発達に資する」ためのものだ。この観点から見て、今回の制度改革案はどう位置づけられるのか。政府は検討過程や背景について、まず国民に誠実に説明すべきではないだろうか。

原田 みき子(沖縄県本部町在住)

庭のサクランボが色づき始めた。間もなく小鳥たちと競争して摘む日々がやってくる。緋寒桜のサクランボは、小さくてほのかな苦みがあり、砂糖と泡盛で漬けると素敵なリキュールになる。ケーキ作りや料理に欠かせない。庭には桑の実や野イチゴもあって、それぞれとても大きくて甘い。故郷の秋田では、春ともなれば野山で花や山菜を摘むのが楽しみだった。日本の一番南の島沖縄に暮らしてもそれに近い楽しみを味わえることは、移住しなければ分からない魅力のひとつだ。

しかし、基地問題と向かい合うとき、しばしば故郷で体験できぬ厳しい現実を痛感させられる。今日も朝の7時半に家を出て、辺野古へ石材を搬出している塩川港に向かった。8時前に着いたら、すでに石材を積んだダンプカーが17台待機している。海の台船に石材を降ろしカラになったダンプカーが次つぎに出てくるのを待ちかまえて、本部島ぐるみの仲間と阻止行動をする。「辺野古新基地建設反対」と書かれたプラカードやのぼりを持って、ダンプカーの前に立つ。最初は怖かったがすぐ慣れた。深々とお辞儀をし「どうぞ基地は造らないでください!」とお願いをする。たちまち機動隊員に囲まれ排除される。ダンプカーは数秒止まるだけで、何事もなかったように走り去る。中には「ざまあみろ」と吐き捨てて行くドライバーもいる。本部町島ぐるみの仲間は60〜70歳の人が多く、4時間の阻止行動はかなりきつい。立ちっぱなしでのぼりを持った肩や腕が凝ってくる。台船にはダンプカー200台分の石材が積まれ、別の船に移されて辺野古へ向かって出て行く。

そもそも、県が海送を許可した際の理由は「港湾法に拠り、港の使用に不平等があってはならないから」というものだったが、私は、「法の上にある憲法に拠れば、戦争のための軍事基地建設は認めることができないのではないか。拠って港湾法に準ずる必要なし」と反論し、県の港湾課に訴えたが、まったく取り合ってもらえなかった。他にも同様の体験をした人が多く、県民を裏切って許可を出した仲井間前知事の側近が県庁内に暗躍しているのでは?と疑われる。

先の名護市長選で成功したように、安倍政権は県民の分断を図り沖縄を「沈まない軍艦」にしておくためにさまざまな画策をしてくる。未来ある若者たちが分断作戦に乗せられないようにしたい。2人の機動隊員が「年寄りを排除するのは嫌だね」と話すのを聞いて、一抹の光明を感じた。彼らとて同じ県民、運命は同じなのだ。

山本 達夫(会事務局)

外務省は、「核兵器禁止条約」に関するすべての情報をシャットダウンしている。この条約への署名・批准の進捗状況は外務省のHPをみても何もわからず、そもそもHPには核禁条約の“か”の字もない。核兵器を廃絶するために国連加盟の6割を超える国が採択し、署名・批准がすすめられている条約である。反対だからといって、条約を邦訳しないばかりか一切の情報を公開しないのはあまりにも貧相な対応といえる。

必要な情報を公開せずに政策決定するような政権は、たとえ選挙で選ばれたといっても、近代民主主義を基礎とする国際社会では通用しない。外務省は「核兵器禁止条約」を邦訳し公表すべきだ。同時に条約の署名・批准の国際動向も知らせるべきだ。そうでなければ「アプローチがちがう」という条約拒否の理由を理解できる国民など一人もいない。

因みに「核兵器禁止条約」は、批准国が50ヵ国に達した日から90日後に発効する。署名・批准が開始された昨年9月から今日まで批准国は6ヵ国である。テンポが遅いという識者がいる。しかし大量破壊兵器を禁じた他の条約をみると、発効するまで意外と時間がかかっている。細菌兵器などを禁じた「生物兵器禁止条約」は3年、毒ガスなどを禁じた「化学兵器禁止条約」は4年以上である。国際社会の多数を占める“良心”が「核兵器禁止条約」を発効させても、外務省は隠ぺいしつづけるのだろうか。

外務省の密約疑惑が世間の耳目を集めたのは70年代初頭の沖縄返還協定だった。毎日新聞の外務省詰めキャップ西山太吉が入手した極秘資料が国会で取り上げられ、密約疑惑は一気に政治問題化した。沖縄返還にあたり米軍が強制接収した土地の原状回復費を日本政府が肩代わりする密約疑惑だったが、西山と外務省事務官の逮捕によって事態は一変する。密約の解明より機密漏えいや男女のスキャンダルが先行した「西山事件」となり、一審後に退社した西山は最高裁で有罪が確定する。西山が問うた密約疑惑は、今日に至る“思いやり予算”の原型ともいわれるが「事件」の終息とともに沈静化していく。

30年が過ぎた2000年、外務省の密約疑惑は再び注目を浴びる。アメリカ公文書館で秘密指定が解除された公文書のなかから西山が問うた密約を裏付ける文書が発見された。名誉回復をかけた西山は国を相手取って損害賠償請求をおこした2005年。西山をモデルにした山崎豊子『運命の人』の連載も開始された。

なによりも2009年、政権交代を果たした民主党政権の初代外務大臣岡田克也は、就任早々、時期を限定した密約の調査を外務省事務次官に命じた。そのなかには、西山が問いつづけ歴代政府が否定しつづけてきた密約疑惑がふくまれていた。

しかし西山の賠償請求訴訟は、一審から最高裁まですべて「20年が過ぎているため請求権がない」との理由によって密約審議の門前で司法にはじかれてしまう。岡田外相の密約調査も威勢はよかったが、膨大な資料を調査した割には密約を裏づける資料は見つからず確たる事実の解明には至らなかった。それは、「外交や安保政策に秘密はやむをえない」という一般論で密約を論じていては核心には迫れないことを意味していた。

密約は憲法や国是ばかりか主権をも侵害する内容を持つからこそ、国民には極秘にされる。国会で承認をされたものではないから正当性もなければ合法性もない。公表されたものとは異なる取り決めであり国民には知られてはならない極秘事項をいう。憲法や国是ばかりか主権をも侵害する内容だからこそ密約なので、国民の代表である国会が承認したものではないから正当性もなければ合法性もない。「秘密はやむをえない」などと治まっている場合ではないのだ。

密約は西山が問うた疑惑だけではない。米艦寄港時の「核持ち込み密約」、有事における「米軍出動密約」、米軍が日本領土のどこでも自由に基地化できる「全土基地権密約」、米軍関係者が国内法で裁かれない「米軍人裁判権密約」、有事の際は米軍が自衛隊の指揮権をもつ「自衛隊指揮権密約」など、どれも憲法や国是に反するばかりか主権国家たり得ない密約の存在が在野の研究者やジャーナリストから指摘されている。

だとすれば密約で取り決めた国のかたちこそが対米従属の姿そのもであり、密約こそが憲法9条を形骸化させている元凶といえる。その中心省庁である外務省の“密約体質”が、「核兵器禁止条約」の隠ぺいと無関係とはいえないだろう。

(2018・3・11)

3月10日、昨年11月末に死去したジャーナリスト原寿雄さんを追悼するシンポジウム「現代のジャーナリズムを語る」が日比谷のプレスセンターで開かれた。「会」からは2人が参加した。

パネリストに杉田弘毅・共同通信論説委員長、ジャーナリストの青木理さん、林利里・東大大学院情報学教授、小俣一平・武蔵野大学客員教授の4氏。

コーディネーターは当会の活動にもご協力を頂いている、藤森研専修大学教授、主催は原寿雄さんと現代ジャーナリズムを語る会実行委員会。

原さんは共同通信の記者時代に「菅生事件」(1952年)で交番の爆破を共産党の犯行に見せかけた警察官をつきとめ、真相を追究したことで知られる。

シンポジウムで青木さんは、その警察官が後に異例の出世をとげたことを語り、権力監視を続けることの重要性を説いた。

小俣さんは、森友問題に触れ、「ネットの時代だが、調査報道こそ従来のメディアの役割だ。重要な問題は抜かれても後追いして、問題を矮小化させないことが健全なジャーナリズムだ」と指摘した。

メディア不信についても議論になった。林さんは「自由に取材するためにメディアが連帯することや市民社会ともっと接点を持つことの重要性」について語った。

杉田さんは、「安全保障関係は取材が甘く、社説の論調も似るような傾向がある」と苦言を呈した。

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

2011年3月11日の東日本大震災津波・福島原発事故から七年。感動的な舞台を見ることができた。遊戯空間の「詩×劇2018 つぶやきと叫びー礫による礫ふたたび」。篠本賢一の構成・演出は、出演者の力量を引き出し、独自の世界を見事に構築していた。

「詩の礫」は、福島在住の詩人で現役の国語教師である和合亮一が、震災後6日目からツイッターで発表した詩と言葉である。「放射能が降っています。静かな夜です」「ここまで私たちを痛めつける意味はあるのでしょうか」。「詩の礫」は140字という独特な制限のなかで記されていく。その言葉は、緊張感と迫真性にあふれている。篠本賢一と和合亮一の交流は古くからあり、震災から4ヶ月後には『詩の礫』を芝居にして「つぶやきと叫びー深い森の谷の底」を上演している。

今回は、プロローグ「いま、祈りの時ー『詩の黙礼』より」、つぶやきと叫び「あの時、何がー『詩の礫』より」、エピローグ「いま、怒りの時?『詩の礫 起承転転』より」という構成。『詩の礫は』3月16日の「詩の礫01」から4月9日の「詩の礫11昂然」まで、時系列を追って展開されていく。短い言葉の積み重ねによって、当事者の不安や怒りが伝わってくる。

俳優たちの身体をとおして語られていく言葉の重みが客席にも染みわたっていく。小道具として手に持った譜面台で震災の揺れを表現しながら、言葉を発するのは苛酷そのもの。佐々木梅治、藤田三三三、渕野陽子、川原洋子らが力量を発揮。ピアノ・藤田佐和子、チェロ・丸山剛弘の生演奏が素晴らしい。照明も映像も効果的だった。

=新宿・新宿文化センター、3月22日所見=

秋月 吾郎(椿峰在住)

吉村昭の戦史小説に「海の柩」という短編がある。北海道の日高山脈が背後に迫るA村の前に広がる海岸に、手のない無数の兵士の水死体が漂着する。A村から30キロ離れたB村には大型の上陸用舟艇が乗り上げ、乗船していた将校たちが米潜水艦の魚雷を受けて沈没した輸送船の救助を求めた。A村では村人総出で587体の遺体を引き上げ、B村では3隻の漁船で298名を救助し52体の遺体を回収する。両村で引き上げた遺体の半数以上が腕のない兵士だった。手首がない者、両腕の上腕部から失われている者、片腕がない者、いずれも断面は鋭利なもので断ち切られていた。また遺体には将校が一人もふくまれていないことに村人は気づいていた。

徹底した資料調査と関係者の証言を基に史実を描いてきた吉村の作品にはめずらしく、「海の柩」で描かれた出来事が発生した年月日、沈没した輸送船名、乗船していた部隊名、村落名などの一切が伏せられている。「海の棺」は70年代初頭の作品だが、私は今年になってこの事件の詳細を知った。

吉田裕『日本軍兵士ーーアジア・太平洋戦争の現実』(中公新書)のなかで、多数の海没死(艦船の沈没にともなう死者のこと)の一つにこの悲劇が取り上げられていた。1945年4月19日、海上機動第三旅団などが乗船して函館に向かっていた大誠丸(1948トン)が、米潜水艦の魚雷攻撃を受けて北海道新冠郡節婦村沖で沈没する。海中に投げ出された多くの兵士は将校たちが占有する上陸用舟艇にすがりついて助けを求めるが、将校たちが軍刀で兵士たちの腕を切りおとしていく。

吉村は、知人の紹介でそのなかの将校の一人と会い、男との会話を概略次のように書いている。

「切りましたか」、私はたずねた。「なにをですか」。「兵士の腕です」。「私は切りませんよ・・・舟艇の真中に坐っていたのですから」。

「切った将校もいたのですね」と私。「いました」と彼。「船べりに手が重なってきました。その手が恐ろしくてなりませんでした。一斉に軍刀が抜かれ・・・切っても切っても、また新たな手がつかまってきました」。

「あなたは、なにもなさらなかったのですか」。「靴で蹴っただけです」。

吉村は最後に、「兵士たちは、なにか言いましたか」と尋ねる。「天皇陛下万歳と叫んでいました」。

吉村はノートをとる手をとめて男の顔を見つめたが、窓の外に視線をそらせた。

吉村先生がご存命であれば、『日本軍兵士』が実証的に描いた凄惨な戦場の現実をどう読まれたのか、ご自宅のある吉祥寺あたりの居酒屋でお伺いしたいと思った。

山の会の若い仲間に誘われて、運動不足を解消するために地元の大洞・飯縄山に行くことになりました。のんびりと行って戻って1時間半くらい、陽のあるうちに戻れるね、と彼女の仕事が終わったお昼過ぎに車で拾ってもらうことにしました。念のため、残雪の様子を見に行くと、雪の消えた登山道には落ちた杉の葉や小枝がむき出しとなっていて歩きにくそうです。「スノーシューは?ですね、私はツボ足にします」とメールで情報を送っておきました。

ところで、彼女が車を止めたのは別の登山口。舗装された登山道入り口付近には溜まった雪があり、踏み込むと膝まで埋まってしまいます。ボスッ、ズボッ、あれ〜とポール無しでよろけつつ楽しんでいたのですが、慎重派の彼女から「危険です、これは。ダメです」と雪山のラッセルもどきは即禁止で撤退命令。そして「もし時間があるようでしたら白馬にコーヒーを飲みに行きませんか?」

という訳で、山歩きは数軒のコテージをぐるりと回り、西照寺という小さなお寺を覗いてみて駐車場に戻るという30分ほどの超ミニ・ハイキングに化け、おしゃれな喫茶店でこだわりのコーヒーを「ここは私に任せてください」とご馳走になった次第です。

翌日になって、下見をした杉っ葉ばかりの鳥居からのコースだったら歩けたかもしれないと、そちらの登山口を示さなかった大失策に気づき、申し訳ないやら残念やら。

さて、そのまた翌日です。庭で雪の下から出てきた枯れ枝やゴミを整理していると有線放送のチャイムが鳴りました。村の広報課からのお知らせで「今朝、成就下村から柏土にかけてクマの目撃情報がありました」ということです。そろそろとは思っていたのですが、クマの出歩く季節到来です。あの日、ツボ足が面白いからと彼女を引き連れて山に入り、そこでクマに出会っていたら、とても逃げる足場を確保することは出来なかったでしょう。彼女の「山」から「コーヒー」への判断は正解で、感謝した次第です。

2018・3・15

原 緑

矢島 喜代人(上新井在住)

戦後70余年を経ても、多くの人びとは戦争の悲惨さ、不条理さを忘れていないのですが、一方で、過去の過ちを過小評価したり、弁明したり、美化したりする人たちが急速に頭をもたげているように見えます。そんな人たちは、おそろしく熱心で巧妙で扇動的です。この風潮のなかで、平和憲法に手をつけることは、とりわけ現政権のもとでは大変危険です。改憲勢力は大きな資金力で圧倒的な宣伝を行うでしょう。

高齢のため、今できることは子や孫や友人と話し合うだけで、みなさまの活動に参加できないことを気にしながら、せめて九条の会に名を連ねるだけでもと、入会させていただきました。よろしくお願いします。

例年より10日も早く桜が満開になり、一気に春到来です。

▼安倍政権退陣を

自民党は3月25日の党大会で「憲法改正案を示し、改正実現を目指す」と明記した運動方針を採択、安倍首相は「いよいよ改憲のとき」と表明しました。憲法は今、戦後もっとも重大な岐路に直面しています。公文書改ざんという前代未聞の事態への怒りをさらに大きくし、改憲を狙う安倍政権を退陣に追い込みましょう。

▼4月7日、3000万署名達成めざす集会

「九条の会」は北とぴあ(東京・北区、王寺駅から徒歩2分)で全国集会を開催します。澤地久枝さん、伊藤千尋さんなどが訴え、各地の九条の会の取り組みが報告されます。参加ご希望の方は、佐藤まで(2942・3159)ご連絡ください。

▼署名は現在525筆、4月8日に全戸ビラ入れ

署名促進のために、公団住宅へのチラシ・署名用紙配布を4月8日(日)に行います。参加できる方は、緑町「天狗」前に10時にお集まりください。

▼2ヵ月間に12名が入会

改憲の動きを何としても止めたいと入会者が相次いでいます。その思いを語っていただきました(2面)。前号にはさみ込んだ「入会のすすめ」を使って、さらに多くの方へのお誘いをお願いします。

▼年会費早急に世話人へ

会の活動を支える、会費とカンパを集めています。早急に担当世話人にお寄せください。