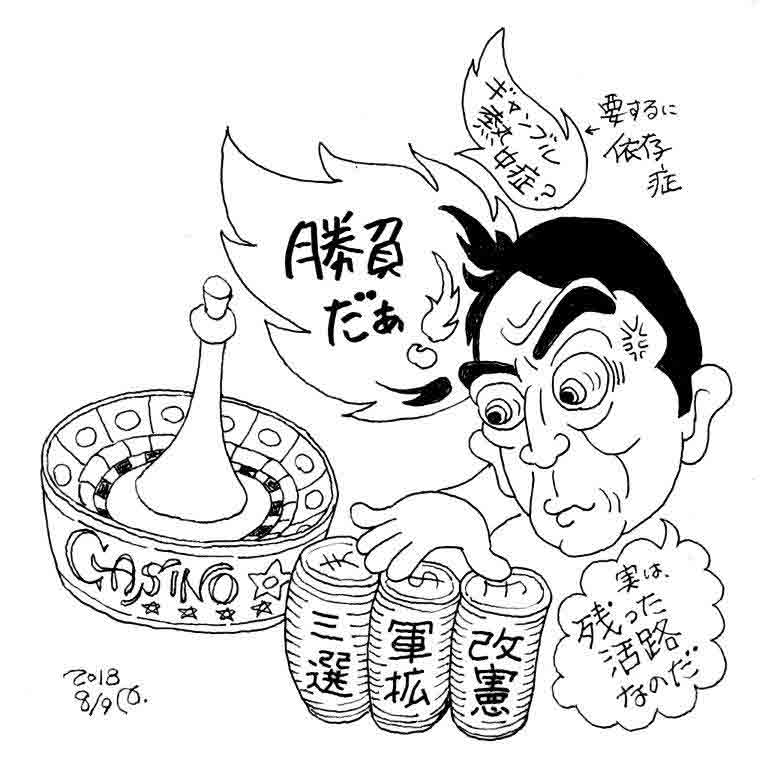

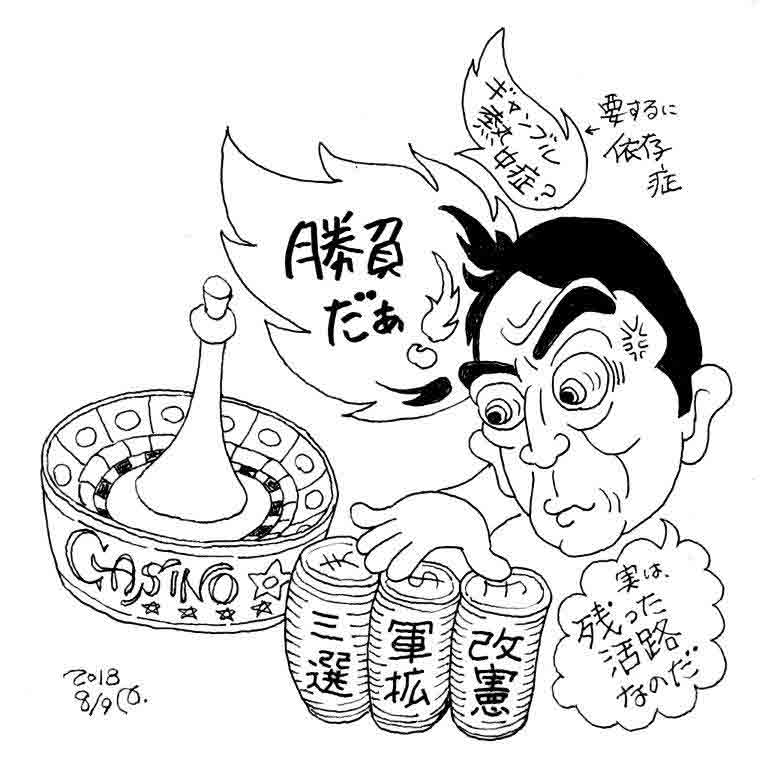

鈴木彰の「賭け頼み? そんな政治に明日はない」

機関紙146号 (2018年9月4日発行)

小野寺 昭(日朝協会代表理事)

ことし5月22日に東京東村山市の在日韓国、朝鮮の人たちの寺、国平寺で恒例のお釈迦様の誕生を祝う花祭りが開かれた。私は在日の友人と連れ立って行事に参加した。国平寺の広さ2百畳敷きの本堂には、数百個の提灯がともされ、朝鮮半島伝統のチマチョゴリの民族衣装をまとった女性の舞い手や歌手が、アリランやイムジンガンなどの歌や踊りを披露した。参拝者の会食で席が一緒になった在日の男性と「隣どうしの国がなぜ、いがみ合わなければならないのか。もっと友好関係を深めることができないのか」としみじみ語り合った。国と国との間のことはすべて話し合いで決着する以外にはないのである。

一触即発かと危ぶまれていた朝鮮民主主義人民共和国と米国との間も、対話へのお膳立てはできた。大韓民国と北朝鮮の首脳会談(4月27日)、続いての米朝首脳会談(6月12日)が、それをもたらした。この二つの画期的な会談によって、北東アジア情勢に大きな変化が生まれようとしている。特に北朝鮮が「朝鮮半島の完全な非核化」に踏み切ると言明したことは、大いに歓迎すべきことである。

しかし核の廃絶は、米ロをはじめ、現在核を持っているすべての国の全面的な核廃絶が必要だ。朝鮮半島で北朝鮮に合わせて米国も米韓合同軍事演習を一時中止したが、韓国を「核の傘」から解き放つことが求められる。こうした中で核兵器禁止条約に署名も批准もしない安倍政権の姿は、なんとも恥ずかしい限りだ。

世界の情勢が大きく動く中で、安倍政権は北朝鮮に対しては、相変わらず経済制裁一辺倒の硬直した外交を展開している。

ことしの6月28日、北朝鮮に修学旅行に出かけた神戸朝鮮学校の生徒が、故郷で化粧品などささやかな土産品を買って帰ったら、関西国際空港で税関に没収されてしまうという出来事があった。税関ではこれも経済制裁の一環だなどと言っているらしい。

経済制裁は為政者への打撃が狙いのはずだが、実態は無辜(むこ)の民がターゲットにされてしまう。制裁の下で生活物資や食糧がひっ迫すれば、病人や子どもたちが犠牲になっていく可能性が高い。昨年暮れ、北海道に漂着した北朝鮮の木造船の乗組員や、何隻かの木造船の中で亡くなっていた漁民はその犠牲者ではなかったか。

安倍政権は米韓の動きを見て、日朝首脳会談を模索するなどと言っているが、実現できるのか。トランプ任せで事を運ぼうとする。それを見抜いた金正恩に安倍は相手にされていない。

村山から小泉にいたる内閣では、拉致疑惑などが報道される中でも大水害などが襲った北朝鮮にコメや医薬品などの人道支援を数回行ってきた。その結果として小泉内閣のときの拉致被害者5人の帰国があった。また、当時の外務省高官が1年9か月にわたり30回を超す水面下での交渉を重ねていたことが広く知られている。ところが、こうした交渉の様子がまったく見えないのが安倍政権だ。

安倍首相は日頃、拉致問題の解決なくして、日朝国交正常化はあり得ない、さらに「拉致された人が全員帰国することが拉致問題の解決だ」と言っている。果たして全員帰国が可能なのかどうか。日本側は、拉致被害者は17人と主張、5人の帰国で残りは12人と主張する。ところが北朝鮮は、拉致は13人、5人の帰国で残りは8人。この8人はすでに死亡したと言う。全員帰国が解決だと言う限り、拉致問題の解決は難しいのではないか。首相もそのことを承知で言いつのっているように思われる。

日本と朝鮮民主主義人民共和国との懸案問題を考える場合、2002年に当時の小泉首相が平壌で締結した日朝平壌宣言がある。この中で日朝間に横たわるすべての問題について、包括的に話し合って解決してゆくことが述べられている。16年の歳月がたつが、北朝鮮の関係者も、まだ宣言は有効だと言っている。いまこそ宣言に立ち戻って交渉を進めるべきだ。そのためには硬直した姿勢の安倍政権の危険な政策を変えないかぎり、北東アジアの平和の実現に大きな阻害を生じることになるだろう。

8月8日、翁長沖縄県知事が亡くなった。副知事から「意識が混濁しはじめた」という発表があったあと、肝臓に転移したというニュースを聞いてからすぐのことだった。

だれもが虚を突かれ、言葉を失った。

しかし、採るべき道は一つしかない。知事の遺志を継ぐことである。

そのことを確かめるためにも、7月27日、前知事による「埋め立て承認」の撤回を表明したさいの記者会見の一部を紹介しておきたい。

このあとわずか12日後に息を引き取られたことを思うと、このときの病状、体調がどの程度だったかは、およそ想像がつく。しかし知事は、撤回表明の声明文を発表した後、自らすすんで記者団の質問にこたえ、予定時間を10分もオーバーして、その熱い思いを語ったのだった。

知事の会見全文は、琉球新報の紙面で、全ページの8割がたを占める。段数にして8段、そのうちの上部2段が発表文であり、残り6段が記者団との質疑応答である。

記事によると、初めのうちは知事は何度も水に手を伸ばしたというが、最後の方はまさにとうとうと、思いのたけを述べたように読める。

その後半の部分から、一部を抜き出してここに引用したい。

(記者の質問)撤回に踏み切る理由として、再三にわたる工事停止に応じていないことを挙げている。傍若無人だという表現もあった。国が、県のこうした行政指導を顧みることなく進めていることに、国にどんな狙い、思惑があると考えているか。

「何が何でも沖縄に新辺野古基地を造る、この固い、固いというとなんとなく意思決定としては言葉遣いがいい感じがしますが、私からすると、とんでもない固い決意でですね、沖縄に新辺野古基地を造るという思いがあると思っている。

いろいろと土砂を投げ入れようとしたり、あるいは4メートルの壁を造って歩行者道路を縮めたり、あるいは直接新辺野古ではない場合もこの重機などを(引用者注:自衛隊の大型ヘリを使って高江のヘリパッド建設地に向け)住民の上、村民の上を運んでいく、私はこういうことを政府がやることについて、日本国民などが全く違和感のない中で『沖縄に造るのは当たり前だ』というようなものがあるのではないかということで、大変、私、個人的には憤りをもって見ている。」

「(引用者注:米朝首脳会談が実現されるという)ああいう大胆な動きの中で、米韓合同演習を中止し、北朝鮮もどういう施設か分かりませんが爆破して、一定程度その気持ちに応える。中国は中国で、ロシアはロシアで、その後ろからこの北東アジアの平和に対して、行く末に対して、しっかりと見定めている中において、おかしくないでしょうかね、皆さん、20年以上も前に合意した新辺野古基地、あのときの抑止力というのは北朝鮮であり、中国なんですよね。」

「安倍総理は戦後レジームからの脱却という言葉をよく使っていましたが、最近使わなくなりました。日本を取り戻す、とも言っていましたけれども、その中に沖縄が入っているのかということにも、答えていただけませんでした。

いちばん日本にとって大切な北東アジアの政治情勢、国際情勢に手をこまねいて大切な拉致問題に関しても他人任せというのが今の状況だ。」

「こういう状況の中であの美しい辺野古の海を埋め立てていく。もう理由がないんですよ、私からすると。

ワシントンDCに行ったときにペリー長官ほかにお会いしましたが、たいがいの方が言われていたのが北朝鮮だ。自分たちは沖縄でなくともいいと言ったが、日本政府が沖縄でなければならないと言ったというんですね。

わたしたちが理由を問うていくと、お金はどっちが出すかということで、連邦下院、上院議員30人ずつお会いしましたけども、お金は誰が払うかなんですよ。いや1兆円ぐらいかかるが、日本政府が払いますよと。だったら日本の国内問題でいいんじゃないかというような形でやっている。」

「アジアのダイナミズムを取り入れ、アジアが沖縄を離さない。沖縄はアジアの地政学的な意味も含めて、経済ということではたいへん大きな立場になってきている。こういったことなどを平和的利用、アジアの中の沖縄の役割、日本とアジアの架け橋、こういったところに沖縄のあるべき姿があるんではないかと思う。

いつかまた切り捨てられられるような沖縄では、できない。この質問にこんなに長く答えていいのかということもあるかも知れないが、思いがないとこの問題には答えられないんですよ。この思いをみんなでどういうふうに共有して、何十年後の子や孫にね、私たちの沖縄は何百年も苦労してきたんだから、今やっと沖縄が飛び立とうとしているわけだから、そしてそれは十二分に可能な世の中になってきているんで、そういう中で飛び立とうとしているのを足を引っ張ろうとして、また沖縄はまあ振興策もらって基地を預かったらいいんですとなどと言うものが、これから以降もこういうのがあったら、沖縄の政治家としてはこれはとても今日までやってきた政治家が、私と別なことを言っている場合には、私からすると容認できないという思いだ。」

(記者の質問)承認撤回は移設阻止の最後のカードといわれているが)

「撤回というと、まず裁判に勝たないといけない。本会議でも話をしたので問題ないと思いますが、今の日本の米国に対しての従属は、日本国憲法の上に日米地位協定があって、国会の上に日米合同委員会がある。この二つの状況の中で、日本はアメリカに対して何も言えない状況がある。

これがもし違うなら、『そうじゃないよ。ちゃんと憲法が地位協定を抑えているよ、国会も日米合同委員会から報告させているよ』と日本の最高権力がそうやっているならいいが、F15から何から日米合同委員会で決められて、何も問題がないということで国会でも議論にならない。」

「日本だけが寄り添うようにして米国とやっている。それに関して司法も行政もなかなか日本国民、今の現状からいうと厳しいものがあるかも知れませんが、そういう動きは必ず日本を揺り動かす。今の日本の動きではアジアから締め出されるのではないかというものを感じている。

その辺のところは撤回以外にも何か変わる要素がありますか、というところにも入ってくると思いますね。」(以上)

翁長知事が誕生したさいのスローガンは、「オール沖縄」「イデオロギーよりアイデンティティー」だった。これにより、沖縄の民衆運動は大きく方向転換した。

以後、沖縄で高く掲げられている旗は、「自己決定権」の獲得である。

翁長知事が、がんとの闘病でやせ細った体から声を振りしぼって語った長時間の「記者会見」は、いわば知事の「遺言」となった。一貫して語られているのは、日本政府による「不条理な仕打ち」への怒り、そして沖縄の「自負」と「自己決定権」の獲得・確立への意志である。(8月10日記)

原田みき子(沖縄県本部町在住)

翁長雄志知事の告別式で長男の雄一郎さんが「沖縄を愛すると同じくらい日本も愛した」と語った。趣味は相撲や庭いじり、お孫さんたちにメロメロの普通のお父さんだったそうだ。しかし彼の命を賭けた「人権獲得」の闘いは後世に語り継がれるだろう。

「建白書」を携え上京し、銀座通りを「辺野古新基地建設反対」のスローガンを掲げてデモをしたとき、沿道に並んだ集団から「売国奴」などの暴言を浴びる。しかも、集団以外の人びとは無関心に通りを過ぎるだけ‥‥。このときの体験が「イデオロギーよりアイデンティティー」という有名な言葉を生む。沖縄人はイデオロギーで分断されず、アイデンティティーで結束しようという思いは深く県民の心に届き、ひんぱんにこの言葉が使われるようになった。

しかし、県政運営では困難を極めた。仲井真元知事の残党と揶揄される旧勢力が暗躍したと言われる。土砂の搬出に本部町の塩川港の使用許可を出したことや、名護前市長・稲嶺進氏らが進める名護市東海岸漁業協同組合設立に不許可を出したことや、自然保護団体が反対するサンゴ移植の許可を出したことなど、新基地建設問題の根幹にかかわる点で知事はことごとく職員に裏切られた格好だ。女房役だった副知事も教育委員会への口利き問題で辞任し、その胸中は察するに余りある。天を見上げ慨嘆することもしきりだったのではないだろうか。外には日本政府、内には旧勢力の暗躍と身内の裏切りにあって命は削られるばかり。無念さが伝わってくる。

翁長氏が後継者として2名の方を指名して音声に残したのは、正解だった。人選が難航し多くの方々が固辞する中で、この音声テープに救われた気がする。相手側は早々に候補を決定し、翁長氏のお通夜に来た菅官房長官が選挙の指示をして帰ったと言われる。菅官房長官がどの顔で翁長氏を拝んだのか呆れるが、裏で工作していたとは「やはり」と言うか、「またか」と言うか、本当に沖縄を愚弄している。お通夜列席は、国民へのパフォーマンスで、真の狙いは次の知事選で新基地建設容認の佐喜真氏を勝たせることだろう。

翁長氏が後継者としてテープに残した衆議院議員の玉城デニー氏は出馬の方向で20日に後援会や支援者と協議し、早ければ23日までに結論を出すらしい。私は選挙のたびに彼を応援してきているので、頭の良さと人柄などを考え最適任であると判断する。国会で幹事長会に出席したことや、テレビやラジオで活躍したことなど、選挙にとって好条件と思う。(8月20日記)

藤原 絢子(山口在住)

昨年知りあった平塚さんから、≪ふらっとロビーでハーモニカミニコンサート≫という案内チラシを頂いた。今年2月のこと、80歳の誕生をむかえて間もなくのことであった。

臨時に並べられた椅子に30〜40人くらいのお客さんが集まっていた。30分間、トークをまじえての一人舞台(舞台といっても“ふらっと”のロビーで人の出入り自由なちょっとした空間)である。

複音ハーモニカの演奏がこんなふうに舌の先で複雑な技を駆使して行われるものとは知らなかったので、興味深く聴いた。そして、帰りがけには、自分も習いたと彼女に伝えていた。我ながら、速い決断であった。

先生は秋津駅の近くに住む山本幸男氏である。86歳の今も、青年のような情熱を持ち続けている事がすごい。

予約制の個人レッスンである。奥様がコーヒーを豆から挽いて入れて下さる。

先生は、こちらから促さないと、レッスン前の話が終わらない。専門的な音楽に関する、いい話をして下さるのであるが、一度は、昭和天皇の戦争責任の話をされ、話の腰を折る事が出来ずに、レッスンどころではなかった。その事を平塚さんに話したら「アベの話を始めたらなかなか終わらない」とも教えられた。86歳といえば、終戦時に13才くらいであったのだから記憶が鮮明で、生き証人として、終戦時の話題に尽きないものがある。別の機会にじっくり聞きたいものだと思っている。

残された時間が少なくなった、と気がついたときに、落し物を拾いに戻るかのように、急いでいる。

私がハーモニカに飛び着いたのも今が最後のチャンスと、とっさに沸き上がる思いがあってのことである。

子どもの頃、ピアノにあこがれた時期があった。

戦後の貧しい時代だったので、山辺町にピアノのある家など無かったように思う。

小1時間かけて、足利まで習いに通った。オルガンさえなかったから、机の上で、指の練習をした。少女雑誌の付録についてきた、紙の腱盤が貴重であった。この挑戦はむなしく、1年足らずで終わった。

山辺小学校の講堂にはグランドピアノがあった。それは、式を行うときに君が代など、袴姿の、女先生が弾くためのものであった。

そして、あるとき、わが4年4組にスタンドピアノがやってきた。町の旧地主からの寄付によるものであったという。女子達は並んで、キーに触れる順番を待った。佐田啓二に似ていると評判の担任は毎日ピアノを弾いてくれた。代用教員を腰掛にして、1年で早稲田大学に入学、東京へいってしまったのであるが…。その頃先生と歌った“コロラドの月”をいま、ハーモニカで吹いている。

30代の頃、始めたアコーデオンは、背負って、清瀬まで運ぶ負担に耐え切れず、2年足らずでやめた。

6,7年まえにはマリンバにうつつを抜かした事があるが、一部屋占拠するほどの大きさに、専用の部屋をしつらえるほどの度胸は無かった。これは、半年程度の体験で終わった。

80歳の手習いが、心残りを埋めてくれるものになるかどうかは、これからの挑戦いかんである。 “ザ・クンパルシータ”の演奏という、一つの峰を見定めて練習に励んでいる。

老老介護の日々ではあるが、生きている事が、まだまだ面白い。

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

青年座らしい企画の誕生である。高木達(劇団文芸部所属)の新作「ぼたん雪が舞うとき」を3組で競演する。それぞれにことなる演出家・俳優によって上演される。高木達はいわき市出身で、いまも東日本大震災の津波の被害を受け大きく変わった街に在住している。表題の「ぼたん雪」はフクシマを表徴していると言える。

この作品は、立入禁止区域に取り残された夫婦の一週間を描いた物語。ある日、未曾有の大地震が起こった。津波によって原子力発電所が損壊、すぐさま半径20キロ〜30キロ圏内の住民に屋内退避指示が出された。夫婦は、政府の指示を忠実に守り、電話も電気も水道も止まった家の中で、二人だけの避難生活を始めることになった。

まずA組を見た。演出は齋藤理恵子、出演は横堀悦夫と津田真澄。台本に手を加えてオリジナリティを出してよいことになっている。3組のなかでいちばん若いコンビである。密封された部屋のなかで、きわめて自然体な夫婦の会話が進められていく。幼いころの娘のアルバムを見たり、玩具を懐かしく思い出したりする。しかし、病弱な妻は息切れをおこすようになる。夫は危険をおかして外に救出を求めてみたりする。見えない放射能に怯えて閉じ込められている心理描写は切なく迫ってくる。横堀、津田は演技力を十分に発揮。緊迫感のある舞台となった。

あと、B組(演出・伊藤大、出演・山野史人、岩倉高子)、C組(演出・黒岩亮、出演・平尾仁、井上夏葉)と続く。伊藤演出は完全なフィクションとなっているという。稀に見る試みに期待が高まる。

*東京・下北沢・小劇場B1,9月2日まで。8月22日所見

伊勢田 芳子(9条の会所沢やまぐち)

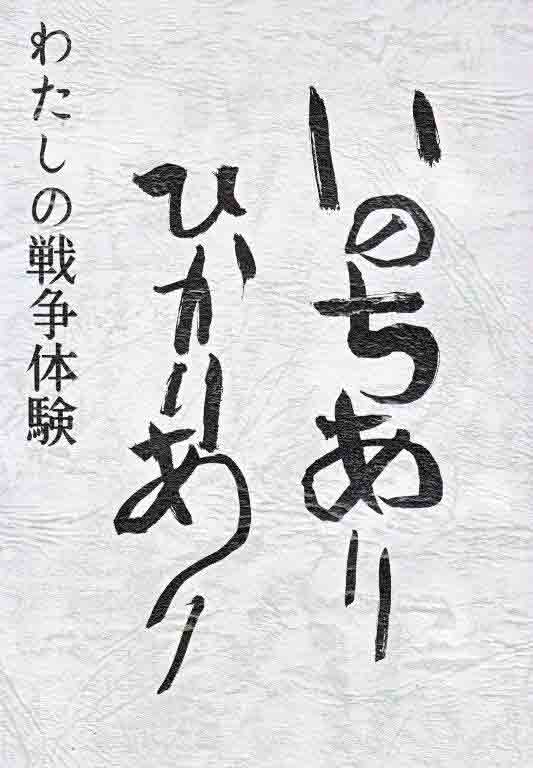

「9条の会所沢やまぐち」は、山口地区周辺を主たる活動地域とした会です。会が作られてから9年近く経ち、当初、会を立ち上げられた方々も高齢になられました。現在は顧問となられた先達に、戦争中の生活の話を聞く機会があり、そうした話を記録として残しておきたいということから、この地域の方の戦争体験談を冊子にまとめることを今年の課題の一つとしました。

体験者がご高齢になっているということもあり、今をはずしてはこの冊子は残せない、と使命のようなものを感じました。一部は聞き書きとなっています。聞き書きさせていただいた最高齢の浜林先生はこの本が出来上がる前に亡くなられ、治安維持法にふれたお母さまの話を書かれた玉嵜さんもこの本をご覧になった数日後に天国へ旅立たれました。この時がタイムリミットでした。

戦争体験といっても、年齢的に兵士として戦ったという方はなく、ほとんどの方は当時 学生・学童でした。

21名の執筆者はいずれも現在所沢在住の方だけなのですが、原稿をみると内容が様々で、一つとして重なりません。そして一人一人の当時の生活が映像をみるようによみがえってきます。映画等で当時の様子はおおよそ分かっていたつもりでしたが、ここまで徹底して子どもに軍国教育がされていたとは思っていませんでした。

中学以上の学校に軍事教練という授業が入っていた、中国人に見立てた藁人形に銃剣を突き刺す訓練(今また中学体育で銃剣道が選択で入るとか!)、疑問の余地のない天皇崇拝(奉安殿というものを初めて知りました)、学業よりも優先された学徒動員、中学生も勤労動員。「風船爆弾」という兵器を女学生が作っていた等々。そして共通したのは「空腹」食べるものがない!

戦争とは、自分の生活とは別のところで行われるものでなく、みんなの生活に関わる問題だということを子どもたちに伝えていかなければと、あらためて思いました。市の教育委員会に話を通し、市内の小中学校に1冊ずつ、行けるところには手渡しで、あるいは郵送で寄贈しています。先生方も戦争を知らない世代です。子どもたちに戦争を語る際の参考にしていただきたいと思っています。

(購読希望者は、080-5881-1805伊勢田まで)

中川 とき彦(書家・若松町在住)

五月末日、漱石山房記念館を訪れ、二階の展示室で「子規の妹 律の孫なんです」と近づいてこられた正岡明氏を知った。律に子供が??。早速所沢図書館員に律の系譜を探してもらったところ、『ひとびとの跫音』に……。家に帰り書棚をみると、司馬遼太郎の著書 上・下があるではないか!!

子規の母 八重の弟、加藤恒忠(号 拓川・幼名 忠三郎)は、子規が最も尊敬する叔父であった。拓川には十九郎(十月九日生)・六十郎(六月十日生)と忠三郎がいる。忠三郎は五月十八日生まれだから五十八(いそはち)となるところだったが……。子規の死後忠三郎13歳の時、律の養子となった。この正岡忠三郎の子供の中に明氏がおられる。

子規は自分の死後に養子になる従弟の誕生を知っていた。ベルギー公使の叔父 拓川に出生を祝う句を贈っている。「雀の子忠三郎も二代哉」。

『ひとびとの跫音』には、忠三郎の友人、タカジ(西沢隆二=詩人ぬやまひろし)のことが書かれているが、私は元共産党員だったこのタカジのことを初めて知った。

山の絵描きさんと言われる中村好至惠さんの描く「浅間山」を表紙に用いた『谷川俊太郎 空を読み雲を歌い 北軽井沢・浅間高原詩篇 1949−2018』(正津勉編)という本を手にしました。こともあろうに、中村さんへ「私は、詩は好きではありません」と言わなくても良いことを言ってしまい、大後悔をしています。

なぜそんなことを言ってしまったのかと言えば、この谷川俊太郎氏の「自作の朗読」を聞いて(見て)しまったからなのです。

あれは武満徹さんの曲を聞いた演奏会でした。客席から、生成りで袋状のロングドレス(貫頭衣?)をまとった谷川さんが舞台へと上がり、作品を朗読しました。その姿と声に頭の中に×印が一杯並んでしまったのです。

オデュセイアやイーリアス、あるいは神曲などの叙事詩は物語として楽しめるのですが、学校の授業でかじって手にした詩のほとんどは、私的な体験を詩的に表現した、しかもかなり赤裸々に表現した作品が多く、重たくてどうも負いきれないと常にそっと逃げ出すのがオチでした。

好きではないと言いながら、本棚には詩集がたくさんあります。山を謳歌した往年の山屋さんの作品もありますが、定番の明治期の詩人の全集、社会問題を真正面から取り上げた作品、子どもを対象とする作品等々、外国のものも含めてペーパーバックからハードカバーのものまで、けっこうな冊数が並んでいます。

先日、河口湖円形ホールでピアノの演奏を聞きました。ショパンの曲の中にポーランドのミツキエヴィッチの詩から霊感を得て作ったという「プレリュード」がありました。以前、この詩人の長編叙事詩「パン・タデウッシュ」の映画を見ていたので、その映像(A・ワイダ監督)の影響が大きかったのだと思うのですが、このプレリュードは透き通る光に映える若葉の色が見えるようでした。

実はこの猛暑の中、やむなく松代の動物病院へ通い続けた道すがら、なんと「大島博光記念館」を見つけました。改めて訪問してみようと思います。

詩は、好きではありません… ですかねぇ。

原 緑

▼会員の訃報

高橋竹夫さん(所沢市小手指南)が8月19日死去されました。74歳。心からご冥福をお祈り申し上げます。

元当会世話人。元出版労連中央執行委員。

▼舞い・語り・唄う 沖縄のこころ

会員の植竹しげ子さんが舞います。

9月19日(水)午後6時30分開演。

ゆめりあホール(大泉学園駅より1分) 1500円。

連絡先 仲村育子 090-1120-2371

異常な暑さがつづき、大変な日々をお過ごしのことと思います。

▼沖縄県知事選

9月30日に 辺野古に基地を造らせないために、前知事の「基地容認」撤回を表明していた翁長雄志さんが8月8日、亡くなりました。翁長さんの遺志を継ぎ「オール沖縄」の立場で、玉城デニー衆院議員が立候補を表明しました。世話人会では、知事選勝利のためにカンパを訴えることにしました(1面)。沖縄と心をむすぶ連帯のカンパにご協力ください。

▼安倍首相、臨時国会に自民党改憲案提出を表明

シナリオどおりに進んでいないことへの焦りもあり、あらためて改憲への執念を表明しました。これにたいし全国市民アクションは、9月1日から9日までを「全国一斉署名行動週間」に設定し、目標の3000万人署名達成をよびかけています。16日(日)午前、中新井、並木地域の集合住宅へチラシ・署名用紙の配布を行います。参加できる方は世話人までお申し出ください。会が集めた署名は1007筆。改憲発議を断念させるために、会員のみなさんのさらなる奮闘をお願いします。署名集約9月20日。

▼9月21日「憲法カフェ」

安倍首相が狙う改憲を「欠陥だらけ」の国民投票で通してはなりません。投票法の問題点を学習する「憲法カフェ」を開催します。ご参加ください。

▼10月21日、孫崎享さん講演会

今号に差し込んだチラシをご覧ください。参加にはチケットが必要です。世話人に声をかけお求めください。