機関紙148号 (2018年11月3日発行)

北村 肇(『週刊金曜日』前発行人)

沖縄県知事選(9月30日投開票)は、故翁長雄志氏の遺志を継ぐ玉城デニー氏が圧勝しました。39万6632票は同知事選での過去最多票で、与党の推した佐喜眞淳氏に約8万票もの大差をつけました。まさに快哉を叫ぶ結果です。言うまでもなく安倍政権には大打撃であり、辺野古新基地問題はもちろん、憲法をめぐる状況にも大きな影響を与えるでしょう。ただ、今回の結果は本土の人間にも痛烈な刃を突きつけたことを認識しなくてなりません。それは「植民地主義」といかにたたかうのかという問いかけです。

開票日当日、一部のメディアは開票が始まると同時にデニー氏の当確を打ちました。出口調査で大差をつけていたからですが、事前に「接戦」との情報があったので驚きました。取材にあたっていた記者の多くも予想していなかったようです。「弔い合戦は強い」といわれますが、自民・公明が文字通り総力をあげて臨んでいただけに、一時は佐喜眞氏有利との見方も出ていたほどです。では、なぜデニー氏は圧勝したのか。「翁長前知事の死」だけが勝因ではないことに目を向ける必要があります。

翁長氏の卓抜した政治センスや聴く者の心を打つ研ぎ澄まされた言葉の力を疑う者はいないでしょう。とはいえ、同氏はいわゆるカリスマではありませんでした。むしろそうなることを避けていたようにみえます。自分がスポットライトを浴びるのではなく、あくまでも「翁長雄志」から透かして見えてくる沖縄県民、それも過去の人々を含めたすべての県民を舞台の正面に立たせるよう腐心する、そんな気概を感じさせました。

植民地主義への反発

さらにいえば、「沖縄県民」のみならず琉球の民までをも呼び寄せようとしたのではないかと思えてしかたがありません。かつて自民党県議だった翁長氏はつとに「イデオロギーよりアイデンティティ」という表現を使いました。今度の選挙戦でデニー氏はそれを引き継ぎましたが、オール沖縄のアイデンティティとは何でしょう。私は、植民地主義に対する反発、怒り、闘争であろうと考えています。

振り返れば、1609年の薩摩藩による琉球侵攻、琉球処分による日本の支配、そして戦後は米国の統治下に置かれた歴史。この間、沖縄はいつも「植民地」とされてきたのです。1972年に形式的には「祖国復帰」となったものの、実際には米国に隷属する日本政府に利用され続けたというのが冷厳な事実です。そして、わたしたちウチナンチューはそのことに対して、見て見ぬ振りをしてきたのではないでしょうか。

日本列島の沖縄化

辺野古新基地問題とは、戦後73年を経たいまも米国と日本の植民地とされている現実に対する、怨念のたたかいです。新基地建設を止めるのは当然のことですが、そこが終結点ではありません。沖縄を植民地状態から解放する、そして日本の植民地主義を根底から突き崩す。翁長氏はそこまでも見据えていたはずです。この観点からすれば、翁長氏の遺志を継ぐとは、反辺野古基地闘争の継続にとどまりません。もっと本質的で巨大なたたかいに立ち向かわなくてはならないのです。

実は、安倍政権はそのことを十分に認識していました。だからこそ、死にものぐるいで勝ちにきたのです。ここで沖縄県知事を取り戻せば、植民地としての沖縄を維持できる。それはまた、今後とも米国に媚びをうるカードとして沖縄を利用することにほかなりません。沖縄を植民地化した日本が米国の属国として生き続けるのです。デニー氏圧勝の結果にトランプ政権も動揺したといわれますが、上述したことを頭に浮かべれば当然のことです。

今後、米国は日本政府に対して、防衛費増額と自衛隊基地の全面的な米軍共用を求めてきます。辺野古新基地建設が進まないことを理由に「日本列島の沖縄化」を要求してくることも予想されます。私たちは、米国のそして安倍政権の植民地主義を打破しなくてはならない。とりわけ、ウチナンチューは今回の勝利に浮かれている場合ではありません。沖縄県民、琉球の民が切り開いてくれた道を押し広げる歴史的なたたかいに挑むのは、私たちの責務です。

もくじへ

『オスプレイ問題を考える』

原田 勤(ジャーナリスト)

在日米軍は10月1日から空軍仕様のオスプレイCV22を5機、東京横田基地に正式配備すると先月この会報で報告した。10月からは米軍は「東京上空をも我が物顔でオスプレイで飛び回りますよ」とお知らせするつもりだった。ところが、米軍は、横田にこの4月にCV22を初飛来させてから、正式配備までの半年間に223回もこの基地で離着陸を繰り返していたことが目視で確認されたという(朝日新聞Web10月3日)。首都東京圏は、オスプレイの危険空域にすでに入っていたのである。

目視を続けたのは北関東防衛局である。実戦ならともかくたかが訓練でありながら報告義務がないため日本側が目視を続けているのである。その報告を横田基地のある福生市が公表した。回数は徐々に増え7月以降は連日確認され、7月55回、8月81回、9月56回だった。飛行先は青森の三沢、山口の岩国、静岡の東富士演習場など広い地域を行き来しているという。

事故が起こったらどうなるのか。また、連日、危険にさらされる現実を変えることはできないのか、前号に引き続きテレビ朝日の羽鳥慎一モーニングショーの特集(コメンテーターは沖縄国際大学大学院教授前泊博盛さん、ジャーナリスト青木理さん、テレビ朝日社員玉川徹さん)などを参考にまとめた。

事故率は従来ヘリの4倍、事故が起こったら

墜落事故11回、死者41人。オスプレイが導入された1990年代はじめから現在までに報道などで確認されている数字だ。ただこれは実態の数字とは言い難い。市民や報道関係に知られてしまった隠せない数字と考えたほうがいいのではないか。誰が見ても「墜落」を「不時着」と強弁する米軍の姿勢がそれを物語る。

「羽鳥モーニング」では最新の主な事故と重大事故数、事故率を挙げた。

2016年12月13日 名護市安部(あぶ)の沿岸で墜落、乗員5人中2人けが

2017年8月5日 オーストラリア東部の海上で墜落し乗員3人死亡

重大事故(200万ドル〈約2億2400万円〉以上の損害) 10件(2012年4月~17年9月末の5年間)

死亡事故 4件(2010年以降、8年間)

事故率10万飛行時間当たり(約10年) これまでの輸送ヘリ CH46 1・11件

空軍仕様のオスプレイ(横田に配置)CV22 推定4・05件 (推定とは10万飛行時間に達しておらず、これまでの実績から計算)

日本に調査させず事故原因を隠蔽

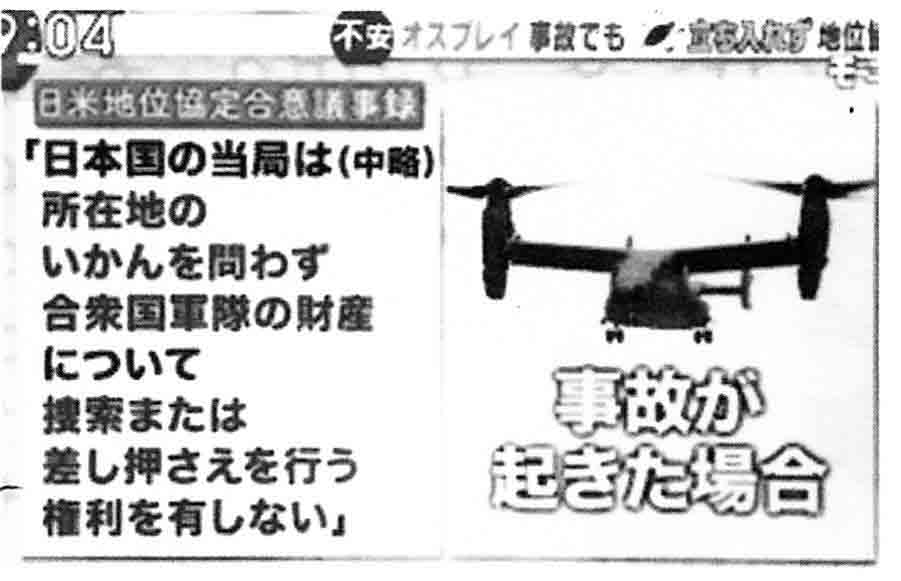

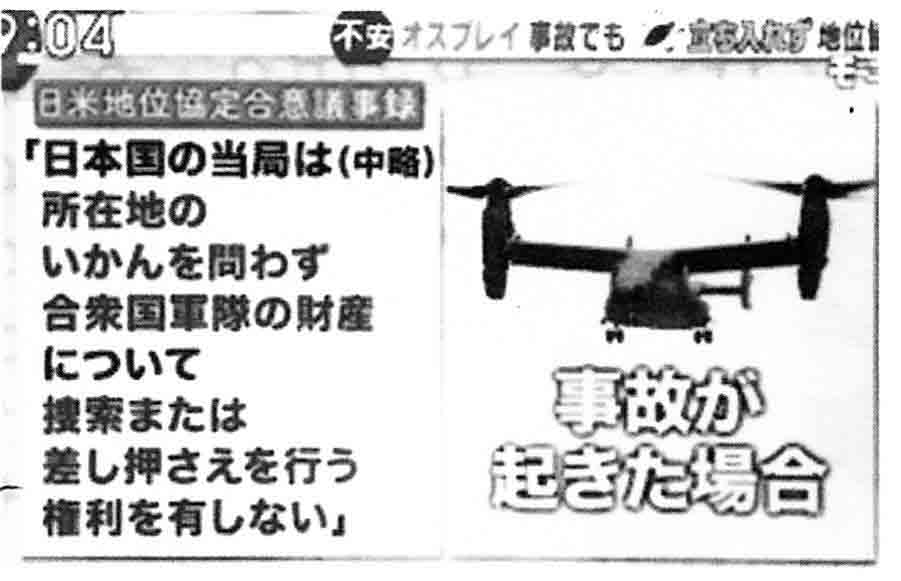

欠陥機とは言え、これまでの輸送ヘリの4倍の事故率だ。もし日本国内で墜落事故などが起きたらきちんと原因究明ができるのか。アメリカ軍が事故現場を封鎖し日本の調査機関は入れない。それを保証しているのが「日米地位協定合意議事録」だ。

その文章は次のようになっている(写真㊧参照)。すなわち事故が起きた場合、墜落したヘリの部品などを「財産」と言えば日本側の立ち入りを拒否できるということだ。

前泊さんは言う。

「安部にオスプレイが落ちた時、改善された日米地位協定では『合同で調査に当たる』となっているが、海上保安庁の申し入れを米軍は無視した。おまけに現場では、日本の警察に外側を守らせ内側で米軍が調査していた。米軍は放射能対策の防護服を着て調査をしていた。これはマスコミにも知らされていない。もし官邸に落ちたらどうしますか。事故現場である官邸が制圧されるということになりかねない」

地位協定が壁に 全国知事会も見直し提言

日本は敗戦国だからこういう扱いを受けるのか。

しかし同じ敗戦国であるドイツとイタリアは米軍の事故への調査権を持っているという。ドイツやイタリアのように地位協定を変えることはできないのか。「羽鳥モーニング」の問い合わせに外務省 は「ドイツ・イタリアとは一概に比較はできない。日米地位協定は日米安保の円滑な運用をするために大切なもの」と答えたという。

主権の問題

この「円滑な運用」の下で日本人の命は危険にさらされてきた。2004年8月半ば、普天間基地に隣接する沖縄国際大学(宜野湾市)に米軍のヘリが墜落したのは午後の2時すぎのことだった。大学1号館に接触して庭に墜落、炎上した。乗員3人がけが。1号館には負傷は免れたが大学職員20数人がいた。

玉川さんが指摘するのは「日米安保で日本はアメリカに守られている」と考えている私たちの危うさだ。「国と国だから何かで関係が悪化した場合、アメリカは即座に日本を占領できる」と米軍の基地配置を取り上げた。「これはイデオロギーの問題ではない。主権の問題です。日本には主権がない」。そして全国知事会の提言の一部を紹介した。「日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させることや、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立ち入りの保障などを明記すること」とある。

ちなみに、翁長雄志前沖縄県知事の訴えを受けてまとめた「日米地位協定の抜本見直し」提言はこの夏、全国知事会長の上田清司埼玉県知事が、翁長知事が亡くなった1週間後の8月14日、外務・防衛両省と在日米大使館を訪れて手渡した。

お友達は日本だけ

全国知事会の提言は、この7月まで2年近くにおよぶ調査研究をもとにまとめた。この課程で、ドイツ、イタリアの現地調査に行った沖縄県職員のエピソードを青木さんが話した。今年の2月、沖縄県職員の訪問にイタリアの首相経験者が次のように話したという。

「アメリカの言うことを聞いているお友達は日本だけだ。世界の状況を見ればアメリカが日本を必要としているのは明らかなのだから、そこをうまく利用して立ち回ったらどうでしょうか」

政府、官僚はもっと努力を

青木さんはこの意図を解説した。つまり、イタリア、ドイツは米国との安保の必要性に甘んじないで国民・主権を守るための努力をしてきた。ところが日本は沖縄に押し付けてそれを全くしてこなかった、と。そして自らの主張を述べた。「東京を飛ぶことになったから大変だなとなっている。しかし今からでも遅くないから政府、官僚は(その努力を)するべきですね」

(元埼玉新聞記者)

もくじへ

原田みき子(沖縄県本部町在住)

とうとう来た。覚悟はしていた。知事選が終わったらきっと政府は工事再開に向けて動き出すだろうと予測はしていた。国は知事選の前にやれば、新基地建設容認の佐喜真候補に不利だと踏んで、終わるのを待っていたわけだ。

防衛局は10月17日、県の埋め立て承認撤回に対し、行政不服審査法(行審法)に基づき処分の取り消しを求め、国土交通相に審査請求した。撤回の効力を止める執行停止も申し立てた。この行審法は「国民の権利救済」が目的で、国が「私人」の立場で同じ国の機関に審査請求をすることは「私人偽装」ではないかと問題が大きい。

実は3年前に翁長知事が埋め立て承認取り消しを行った際も、防衛局は行審法を使って学者や専門家から批判を浴びた。翌年には改正され国が行政としての立場で受けた処分は行審法の適用外とする条文が加わっており、今回の防衛局のやり方は3年前の取り消しの際より、さらに問題が大きい。

この問題に対して琉球大名誉教授の江上能義氏は「防衛省と国土交通省そして裁判所の談合に持ち込もうとする政府の意図は露骨だ。安倍政権に追随するだけの国会と司法も、民主主義の基本原理である三権分立を揺るがす」と論評された。(沖縄タイムス紙)

デニー知事が対話を求めて上京し安倍首相と会談してわずか5日後の政府発表である。デニー知事は発表の3時間後に県庁で会見し「民意を踏みにじるもの」「法治国家にあるまじき行為」と強い口調で批判した。一方で、ゲート前で運動を続けている県民は、冒頭の私と同様の感慨を抱いている。今さら国には何も期待はしていない。いずれ知事選が終われば工事を再開するだろう。それがいつになるかだけだ。安倍首相が3選された時点で予測された事態であった。そしてもし、石破氏が首相になったとしても、辺野古の工事が止まるとは思えない。

自公連立政権は自民党を盤石にし、特に安倍首相の代になって軍事強化が著しい。平和の党を掲げる公明党がいつまで安倍首相を支え続けるのか、疑問を感ずる一方で、今回の知事選で勇気ある男性が現われた。創価学会員の彼は名護市長選で動員され稲嶺進氏を落選させたことから、強い危機感にとらわれ、今回はデニー氏の応援に回った。「村八分」を覚悟のうえで、創価学会のシンボルカラーの三色旗を掲げ集会に参加した。新聞の取材にも応じ実名を公表した。もしかしたら他にもいるのではないか。自公連立が崩れる日が来るかも?

もくじへ

小野寺 昭(日朝協会代表理事)

私は1995(平成7)年から15年間、所沢市に拠点を置いて、所沢市を始め、川越市や入間市、飯能市、日高市、それにふじみ野市など埼玉県西部地域の十数か所の市や町を放送局の記者として取材して回った。

その当時、2000年頃だったか、所沢市中富の街道沿いにあった、いまは無い川口酒店の立ち呑みコーナーで、1人のお年寄りと知り合った。たまたま隣どうしになり、呑みながら会話をしていた記憶がある。話の内容は忘れたが、その人とは酒屋でその後、何回も顔を合わせて親しくなった。その人が所沢市在住の在日朝鮮人の画家、殷悠理奥(いん・ゆりお)画伯だった。温和な顔立ちの画伯は中肉中背で、ベレー帽が良く似合う人だった。

殷画伯は1934(昭和9)年に日本で生まれた在日の2世で、所沢市の中富地区の雑木林に囲まれた地域に四十数年前から住んでいた。

所沢の魅力に惹かれ

殷画伯は武蔵野美術学校(現在の武蔵野美術大学)の西洋画科を卒業した後、歌舞伎座や俳優座で定年まで、舞台美術を担当してきた。

所沢には縁もゆかりも無かったが、所沢市内の各地に残る雑木林の魅力に惹かれて、林の多い中富地区に引っ越してきたとの事だった。

定年後は、わずかな年金を頼りの貧乏生活をしている。殷画伯は、この地域からすばらし雑木林が消えたら、魅力がなくなってしまうといつも言っていた。また広大な米軍の所沢通信基地が緑を分断している現状を嘆いていた。

中央画壇に背を向け

画伯は、毎日、自宅近くの小さな富士見公園に来ては、ベンチに座って焼酎を飲みながら、周辺の雑木林の四季の移り変わりを観察していた。そして家に帰って作品に仕上げていた。

画伯の描く雑木林は、私たちが想像する風景画とは違って、木々の間から何か魔物が湧いてくるような深み、情念が感じられた。人によっては、絵の中に森の妖精が棲んでいるようだと表現する人もいた。独特の深い暗さがあり、樹木が何かを訴えているような気持ちにさせられた。

画伯は市井の事には無頓着で、絵の宣伝もしないので余り売れない。しかしこの地域の雑木林を後世に残したいと、雑木林をひたすら描き続け、わずかな絵の売上金の一部を所沢市の緑の基金に寄付し続けていた。世俗から離れたような生活だが、酒だけは離さなかった。しかし高齢のせいか、酔っぱらってつまずいて倒れることが多く、救急車の常連で、身体中に生傷が絶えなかった。

中央画壇に背を向けて、ひたすら雑木林を描き続ける破天荒な生き方と暗い絵の独特の魅力から、殷画伯は人呼んで、所沢のゴッホとも呼ばれていた。

その殷画伯も2015年10月に心臓の病気で亡くなった。82歳だった。所沢の雑木林の保存を訴え続けた殷画伯の想いは残されたままだ。絵も寡作だったのでほとんど残されていない。

朝鮮半島の統一を願って

私は、それから毎年冬至の日、画伯の奥さんの呉在任さんや数人の友人と連れ立って画伯が眠っている東京・東村山市の国平寺で行われる冬至法要に参加している。

国平寺は朝鮮半島の南北の統一を願って、1965年に創立された寺で、国平寺の「国」の字は祖国を、「平」の字は平和を意味して付けられたそうだ。冬至の頃の国平寺の境内は冬枯れで寂しい光景だが、その中でいつも南天が赤い実をつけているのが印象的だ。

私たちは国平寺を辞したあとは、いつも乗った電車を東村山駅で途中下車し、駅近くの立ち呑み屋に立ち寄り、殷悠理奥画伯をしのびながら酒を酌み交わす。そんな時、殷悠理奥画伯の武蔵野の雑木林の保存にかけた想いが、胸をよぎる。

もくじへ

もくじへ

温泉ドラゴンの新作、本庄事件を描く

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

若手の俳優、演出家5人で構成する温泉ドラゴン。注目の新作は、シライケイタ作・演出による「THE DARK CITY」。1948年(昭和23年)、埼玉県本庄町(現・本庄市)で起きた朝日新聞通信部記者に対する暴力事件とそれに端を発した朝日新聞と住民による暴力団追放キャンペーン、暴力団と癒着する行政を改めた「本庄事件」をモチーフにした作品。山本薩夫監督の映画「暴力の街」として1950年に公開されている。

舞台は取り壊されることになった古い旅館「えびす家」の一画。当主の根岸喜一郎(大久保鷹)の述懐から始まる。この旅館の一室に朝日新聞の記者たちが拠点を置いていた、と回想する。場面は一瞬に昭和23年8月15日にさかのぼる。物資統制の時代、闇取引が横行する本庄町の状況が鮮明にされる。元博徒の町議会副議長と暴力団組長が町を支配していたのだ。

暴力を振るわれた辻記者(いわいのふ健)をはじめとする報道の自由を守る五人の新聞記者たち。圧力をかける町の建設会社の河村浩介(筑波竜一)たち。緊張の対決がつづく。やがて町民大会が開かれ勝利することになる。

たった10日間のたたかいの舞台だが、事実を通り越した物語の構成に成功したのは、「えびす屋」の家族たち、娘の貴子(みやなおこ=4役を見事にこなす)と優子(清水直子)らの生きざまを表出したことでもある。シライケイタの真価が発揮された舞台といえる。

*武蔵関・ブレヒトの芝居小屋、10月19日所見。

もくじへ

中嶋 里美(元市議・中新井在住)

今年、所沢市の基地対策室の出前講座を3回受けた。

最初に見せてもらった映像が強く印象に残っている。所沢が日本初の飛行場に選ばれた経過、基地返還運動のデモ行進、航空公園駅の建設等。私自身こうした歴史をほとんど知らないことがわかった。詳しく知りたいと思い『所沢市史(下)』の第八節「基地返還運動の展開」を読んでみた。そこには当時の新井万平市長や市議会、市民のダイナミックな運動が記録されていた。

基地返還運動の始まり

基地返還要求のはじまりは昭和32年の住宅公団の北所沢ニュータウン計画が発表され、所沢市が東京近郊の住宅都市として発展していく方向が明確になりはじめた頃からであった。さらに昭和34年、所沢市は新市建設計画に取り組むが、この都市計画に本格化には基地返還の問題を抜きにするわけにはいかなかった。

また、この年の12月市議会では、「基地の一部地域並びに施設の返還を要求する決議」を全会一致で決議した。所沢商工会議所も市長や市議会に対し基地払い下げ促進の意見書を提出した。

所沢基地はその当時、90余万坪といわれる広大な面積があり、使われていない遊閑地もあった。市は、「河野建設大臣に基地の遊閑地があるので、所沢市に払い下げて欲しいと要請」。昭和38年の10月、河野大臣が所沢基地を訪れ、基地司令官に払い下げを要望したところ「15万坪の遊閑地がある」と現地を案内、15日には遊閑地の図面を作成して所沢市に送ってきた。

市は最初、15万坪の払い下げを申請したが、米側の反対にあい「5万5千坪を日米合同使用の総合グランド場として一時貸与」することを陳情した。しかし、この陳情に対しても昭和41年4月、米軍の非公式回答により、所沢市の要望にそえないとする回答が大蔵省から帰ってきた。

見事な市長の態度

こうした市の願いに対する拒絶に対して新井万平市長の取った態度は見事である。

私は旧市役所の広場で小柄な新井市長の話を聞いたことがあるが、基地返還運動の先頭に立つ新井市長は知らなかった。

新井万平市長の採った方針は、市民署名をそえて再申請することであった。市長より各町内会に宛てて市民1万人以上署名運動説明会への出席依頼がなされた。総合運動場の建設は市民の熱望であったので、運動の一環として市民1万人以上の署名を5月5日までに集めたいというものであった。

署名は全部で2万4千余に達し、6月9日付けの所沢基地一部使用再申請書に添えられた。再申請書には「本案は単なる市当局の施設の一環として行われているものではなく、所沢市民の強い願望と期待のもとに行われているもの」と記されている。こうして基地返還運動は市長など市当局者を先頭としながら住民運動的スタイルを持ち始めた。

昭和42年2月18日、新井市長は市議会各派代表を招き、基地全面返還運動に超党派で取り組むよう呼びかけ、市長職権による基地全面返還市民決起集会の開催などを発表した。市役所内に「基地全面返還運動推進本部」を設置し、本部長に市長が就任。3月12日、所沢小学校校庭で基地全面返還運動市民大会を開催した。基地周辺や市中をデモ行進する「市民大行進」が実施されたのだ。この市民大行進には4万3千名の市民が参加した。こうして所沢市の基地返還運動は市長を先頭とする「市民運動」という形をとったのである。

市民大行進から51年がたつ。8月31日、中央公民館で開かれた「オスプレイ問題相談会」でも、市長を先頭に運動したいとの声が上がった。すでに所沢にはモデルがある。

もくじへ

組織的多数人買収及び利益誘導罪(あいまいな要件で取り締まりが可能に)(109条)は、組織により、多数の投票人に対し、投票に関することを明示して勧誘し、投票に影響を与えるに足りる物品その他の財産上の利益もしくは公私の職務を供与し、あるいは供与の申込・約束をし、または供応接待・申込・約束をしたとき、3年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金とある。「組織」「投票に影響を与えるに足りる」「物品その他の財産上の利益」「公私の職務」、曖昧で広範で恣意的な運用のおそれがある。労働組合や市民団体の運動についてあいまいな要件で取り締まりが可能である。2007年附帯決議12「構成要件の明確化」は不実施(欠陥のまま)のままである。

(3)欠陥3=改憲派の宣伝が溢れる危険性

(1)広報の問題点

①広報協議会による広報

広報協議会は衆参両院議員で構成。議員比率で会派に割り当てる(12条)

テレビ放送と新聞広告による広報(106条、107条)

改正案の紹介と賛成政党と反対政党の意見で構成する。

②問題点

「会派比例」だと改憲派が3分の2の構成。協議会を改憲派が主導することになる。

政党以外の団体には認めない。市民団体や国民の意見表明は保障されない。

政党の無料広告が広報協議会の広報に組み込まれ、全体が改憲案を啓蒙するキヤンペーンとされる危険がある。

(2)国民投票運動と有料意見広告

①国民投票運動=賛成・反対の投票を勧誘する行為

ほぼ完全に自由

文書規制、宣伝カー規制、戸別訪問規制、資金規制はなし。 事前運動禁止、投票日の運動禁止はない。

有料意見広告は投票日の14日前から禁止される。(105条)

②問題点

市民が自由に活動ができる一方で、改憲派が資金力を背景に大運動を展開できる。なんでもできる状態になる。テレビ・ラジオを使った有料広告は宣伝効果が絶大だが、巨額の費用を要する。

国民投票期間は60日~180日だが、有料広告禁止期間は投票日の14日前から、投票日までのわずかな期間にすぎない。実態としては資金力のある改憲派による有料広告が溢れるおそれがある。

ゴールデンタイム(夜7時~11時)に流れる15秒CMの単価は1回数百万、全国紙の15段(1頁)の広告料は3000万円超と言われる。

2007年附帯決議13、2014年附帯決議19の「公平性を確保」に「必要な検討」は不実施である。(欠陥のまま)

安倍政権によるメディアヘの圧力、改憲派に支配されるメディアとなりかねない。

(3)欧米諸国と比較

「メディアに操作される憲法改正国民投票」(本間龍著、岩波ブックレット)より

①ドイツ 国民投票の制度なし

②アメリカ 国民投票の制度なし

③イタリア テレビスポットCMは原則禁止。ローカル局で回数均等の場合のみ許可

国営・民営放送ともに公的に均等配分される広報時間が設けられる。

テレビ放送関係者に対し、不偏不党を保つ細かな法規制がある。

新聞の意見広告についても均等な広告枠確保が義務付けられている。

自由法曹団イタリア調査団 2007年2月。「平等法」(メディアヘの各政治主体が公平かつ平等にアクセスすることを保証するとともにメディアの規制を定めた法律)がある。

メディア王ベルルスコーニ元大統領のメディア支配への反省から成立したもので、ベルルスコーニ所有のチャンネルが視聴率の45%、広告率60%以上を独占。

結成数カ月のベルルスコーニ率いるフォルツア・イタリアが政権奪取したことから、情報通信の監督に関する独立行政委員会によるチェックがある。

もくじへ

秋空に、コスモスの花が映えています。

▼沖縄県民の意志踏みにじる安倍首相 「真摯に受け止める」。沖縄県知事選で玉城デニーさんの圧勝が判明した翌日、安倍首相は記者団にこう答えました。しかし、玉城・安倍会談の5日後の10月17日、防衛省は、沖縄県の「承認撤回」の効力停止を申し立てました。この対抗措置がいかに法をねじ曲げる理不尽なものであるか、2面掲載の「沖縄通信」は伝えています。立憲主義、民主主義、国民主権を無視し、暴走する安倍首相。言葉も軽く、人間性が疑われます。「安倍9条改憲NO!」の声を大きく広げていきましょう。

▼17日、「沖縄と心をむすぶ文化のつどい」 玉城知事と連携し「新基地反対」を掲げた山川氏が豊見城市で、城間氏が那覇市の市長選で勝利しました。こうした沖縄のたたかいと連帯して「文化のつどい」を開催します。充実した内容にするためスタッフ一同張り切っています。チラシやポスターを見て参加したいという電話も多く寄せられています。前売券の購入、普及にご協力をお願いします。

▼孫崎享さんの講演会に180名 所沢「9条の会」連絡会主催の講演会が10月21日開催されました。戦後史を振り返り、北東アジアの平和をどうつくっていくか、参加者に問いかけながら、孫崎さんは話をすすめました。会場からは37通の「質問票」が寄せられました。率直でユーモアのある講演、答弁に会場が沸く場面もあり、有意義な講演会となりました。

もくじへ

トップページへ