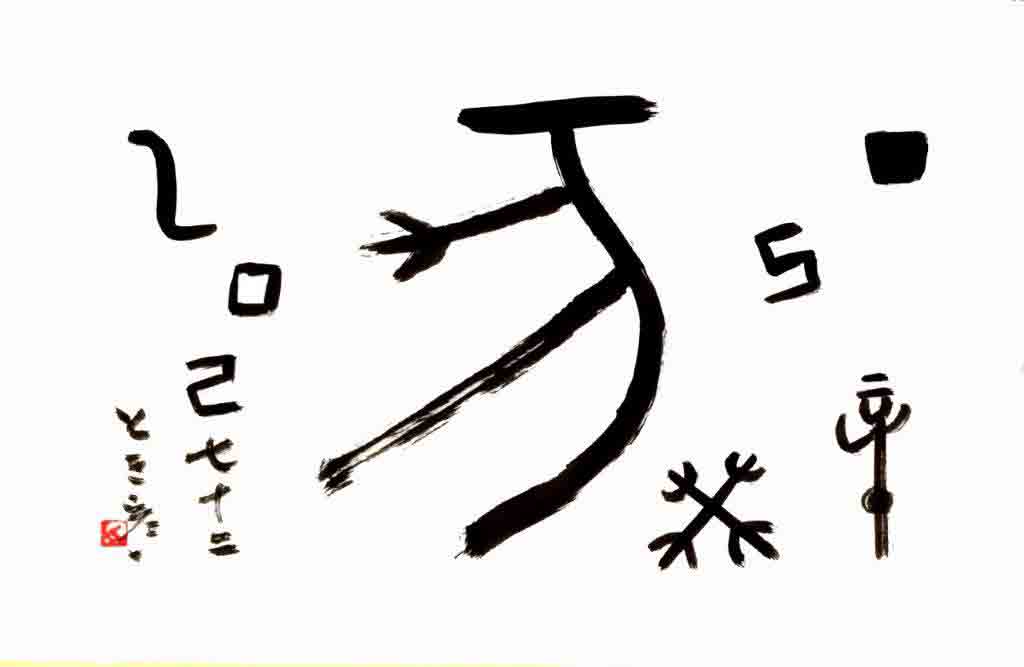

亥 いのしし

中川とき彦(書家・若松町在住)

機関紙150号 (2019年1月20日発行)

林 茂雄(ジャーナリスト 元・東京新聞アメリカ総局長)

日本国憲法が第二次世界大戦での日本の「ポツダム宣言」受託後の米軍占領下に、「マッカーサー三原則」を基本にしたGHQ(連合国軍最高司令部)草案を基礎にして成立したことは良く知られている事実である。 1946年冬のことだ。当初、GHQは民主的に改正される新憲法草案を日本政府に委ねた。マッカーサー元帥と幣原首相との会談で伝えられ、松本蒸冶国務相が起草責任者になった。その政府草案が毎日新聞の“特ダネ”として報道された。その英訳文を読んだ元帥は民主主義を全く理解していない日本側起草班の限界を知り、急遽GHQ民生部内の法律家を招集してGHQ草案を提示する方針に転じた。

当時の米国は戦時徴兵制度が発令中で、日本占領行政には多数の法学者、弁護士が働いており人材には事欠かなかった。起草班に示されたのが「三原則」である。

日本側の民主主義についての認識が如何に欠けていたか一例を記すと、明治憲法の「天皇ハ神聖にシテ犯スヘカラス」を、「天皇ハ至尊ニシテ犯スヘカラス」に、また「天皇は陸海軍ヲ統帥ス」を「天皇ハ軍ヲ統帥ス」と変えただけ。主権在民の基本が全く欠落していた。元帥が限界を感じたのも無理はない。

論旨を本題に戻す。「三原則」の安全保障の部分には『国権の発動たる戦争は廃止される。日本は紛争解決の手段としての戦争、さらには自己の安全を維持する手段としての戦争をも放棄する。日本はその防衛と保護を今や世界を動かしつつある崇高な理念に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能は将来も与えられることはなく、交戦権が与えられることもない』と続く。これが戦争放棄を定めた憲法第九条に結実されているのだ。平和憲法と言われる根拠である。

GHQ内での起草班で問題になったのは「三原則」中の『自己の安全をも維持する手段としての戦争をも放棄する』の文章だった。つまり国家が本来持つべき自衛権をも否定する内容だった。元帥は法律家ではないために、自分が戦った日本軍部の完全消滅と好戦的政治に対する一種の懲罰的な動機で「三原則」に書いたとの推論で纏(まと)まった。

結局、起草委員長のC・ケーディス大佐の判断で「不戦の精神」は憲法前文に織り込み、条文中には触れないことにした。後に日本側の修正で「前項(紛争解決の手段)のためには」との文言を追加して、自衛権は世に言う『芦田修正』で保持されることになった。現在の自衛隊はこれを法的根拠に存在している。

さて、現実のトランプ大統領・安倍首相の日米安全保障関係政策である。安倍首相は閣僚に『憲法厳守』の義務があるのを知ってか知らずか、トランプ政権の輸入赤字削減に協力して米国製の高額な新鋭兵器を購入している。これまでの歴代政権は与野党を含めて防衛政策に「攻撃性」が出ないように細心の注意を払った。防衛予算を総額でGNP(国民所得)の1%を超えないように自己規制した。自衛隊をPKO(平和維持部隊)に派遣しても、戦闘行動に巻き込まれないように派遣地と部隊職種に制限を加えた。日米安保条約を結んでも、集団的自衛権は認めなかった。いずれも『専守防衛』に徹するためだった。

安倍政権下では防衛費は7年連続で増え続け、2019年は5兆2574億円余の巨額で過去最大の増額となった。19~23年の「中期防衛力強化計画」は27兆5000億円余。

この中には常識的に考えても攻撃的兵器に成り得る地上配備型ミサイル迎撃システム「イージス・アショア」や長射程の新型ミサイル、ヘリ空母『いずも』に戦闘機を離発着させる改良費も含まれている。最新式米戦闘機百機も購入すると言う。果たしてこれが憲法で交戦権を放棄した国家の防衛予算と言えるのか? 災害対策の予備費まで米製兵器ローンに支出する国が『専守防衛』政策の国と言えるのか?

外交関係と経済共栄政策を行使して周辺諸国と良好な友好関係を維持してこそ平和国家と言えるのだ。言いたくはないが、「これは、日本がいつか来た道」を歩き始めているのではないか?

12月14日、政府は沖縄県辺野古沖を埋め立てるため土砂を投入した。県知事選をはじめ「新基地建設反対」の意思が何度も示され、沖縄県が「埋め立て承認」を撤回し、玉城県知事が話し合いによる解決を求めているにもかかわらず土砂投入を強行したことは、地方自治、民主主義を踏みにじるものであり、断じて認めることはできない。ただちに、土砂投入の中止を求める。

首相は国会で「県民に寄り添って」「丁寧に説明を」と言いながら、問答無用に土砂を投入した。「辺野古移設が唯一の解決策」と言明しているが、いま政府がやるべきことは、「普天間基地閉鎖・撤去」をアメリカ政府に申し入れ、一刻も早くその実現に全力を注ぐことである。

世論調査でも多くの国民が、また、海の環境悪化を懸念する世界の人びとが土砂投入に反対している。私たちは、この問題を沖縄だけではなく日本国民および地球全体の問題としてとらえ、厳重に申し入れる。

2018年12月28日

マスコミ・文化 九条の会 所沢

(代表委員) 中 原 道 夫

内閣総理大臣 安倍晋三 様

岩崎 貞明(放送レポート編集長)

2019年は、いよいよ改憲発議の危険性が高まる年だ。懸念されるのは、改憲派がカネの力で大量のCMを放送して世論を誘導するおそれだ。昨年の衆院憲法審査会で民放連がヒアリングに呼ばれ、意見広告の法規制をめぐって是非が論じられたが、規制強化を求める野党と、表現の自由を主張する民放連の議論は平行線だった。

放送における意見広告については、法律はもちろん各局の放送番組基準にも明確な定義がない。だとすると、まず放送局が自主的なルールを作成して広く一般に公開すること、そして公平性に疑義がある場合には異議申し立ての機会を保障することなどが、民放業界の取り組みとして求められるだろう。 一方、現在運用されている民放各社の放送基準をみると、そのとおり各局が対応すれば問題にならないのでは、と見る向きもある。関連する放送基準の項目は次のようなものだ。 「政治に関しては公正な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する」実際には、各局の考査判断でNGとされたはずの広告が、経営判断で放送されてしまう「営業受理」というケースがしばしばみられる。憲法改正の意見広告に限った話ではないが、問題があるCMはやはり放送しないという毅然とした態度をとってもらいたいものだ。

放送の社会的役割は、CMによる意見表明の機会の提供ばかりでなく、ジャーナリズム機能を発揮した有権者への判断材料の提供、多角的な論点の提示にあるはずだ。CMも番組の一部であるわけだから、放送法にも規定されている「放送の政治的公平」は、単に改憲CMにおける賛成・反対の量的なバランスだけでなく放送全体として判断されるべき問題ではないだろうか。

各放送局は、日常の報道番組などにおいて積極的に改憲の問題を取り上げ、さまざまな意見をできる限り紹介するとともに、自民党改憲案の持つ問題点を鋭く追及してほしいと思う。

中川とき彦(書家・若松町在住)

1947年丁亥の歳に生れ、己亥・辛亥・癸亥・乙亥・丁亥から本年の己亥でイノシシを7回めぐることになります。上掲の文字は亥のまわりに、先に記した丁から己を、甲骨文字で書いたものです。

5年前、東京タワーを何十年かぶりで見学した折、売店で、私の誕生日を打ち込むと、昭和22年5月4日の読売新聞の朝刊の一面がA3判に縮小されて出てきた。そこには5月3日の憲法記念日のことが書かれている。見出しのみ紹介してみる、というのも本文はあまりにも活字が小さく、ハズキルーペがないとみえないので。

新生日本の歴史ひらく=新憲法に誓う忠誠=風雨を衝き宮城前廣場の盛典=とあり、傘をさしながらの昭和天皇と群衆が写っている。その大見出し横に、信頼に應え最善の努力、吉田首相・マ元帥に返書とあり吉田茂の言が掲載されている。「これからの日本はがんばっていきます」の内容、それが今日では憲法九条を改正し、戦争の出来る国家づくりに励むアベソーリ!!

※マ元帥=マッカーサー元帥

原田みき子(沖縄県本部町在住)

やっと「辺野古新基地建設反対」の国民世論が56%を超えた。とても嬉しい。希望が湧いてきた。

一方で国の工事状況はムチャクチャで、見せかけの工事のようにも見える。一例がダンプカーの積載量である。これまでは過積載が問題になっていたのに、昨年の12月からは逆の問題が出てきている。つまり土砂不足のせいか、カラのダンプカーが走り回っているのだ。宇部興産関連の「琉球セメント」という会社のバースを使って土砂を辺野古に運び出しているが、ダンプカーから船へ落とす量がガクンと減って、時間を測ったらわずか4秒で落とし終わっている。ドローンで撮影したら、ダンプカーの荷台はガラガラで中央にこんもりと山のように積んでいるだけだった。これが政府の発表する「辺野古の工事は順調にすすんでいます」の実態である。

思うに国は、アメリカに対しては見栄を張り国民に対してはもう後戻りはできないと印象づけたいのではないか。本部半島を中心に土砂を採る計画が、量が足りなくなってカラのダンプカーを走らせる結果になっているのではないか。「琉球鉱山開発」という車もたくさん見かけるようになった。あちこち掘られ始めている話もあり、静かな山の暮らしが脅かされ始めた。

全国に、土砂を出さない運動もあり、国は相当追いつめられている。軟弱地盤の大浦湾には全く手が付けられないし、運ぶ土砂は赤い粘土状の塊で、沖縄県の「赤土土砂条例」にも抵触する。違法だらけの工事をすすめる国に対して、市民側は「順法運動」をスローガンにして、徹底した非暴力の運動を続けている。それでも機動隊員は強引なやり方で排除する。相手が70歳の女性でも配慮しない。座り込む私たちを無理やり引きずり出し、家畜のように両手両足をつかんで鉄の柵の中に運び投げるように押し込む。これまでケガをして急遽搬送された人は数えきれない。肋骨と鎖骨を何本も折られた高里鈴代さんは、今日(1月9日)も、にこにこ笑顔で運動に参加されていたが、機動隊のやりたい放題に「やられっぱなしはもうイヤだ」というタイトルの学習会を11日に開く。講師は愛媛県警の元警察官で、警察不正の内部告発者仙波敏郎さん。以前お出でくださったとき相談したら、「非暴力で座り込んでいる市民を引きずり出しただけで、それは犯罪だ」と明言された。今回は名護市内の公民館を借り大勢の方に警察権力の実情を話していただく。同時にたくさんの相談にも乗っていただく。どんな話がとび出るか、興味が尽きない。

山本達夫(事務局)

会は核兵器禁止条約が邦訳されていないことを問題視し、17年10月、河野太郎外相に「邦訳しない理由」を公開質問した。同年12月、外務省は「条約に不参加なので邦訳しない」と回答してきた。私たちは、このでたらめな理由を「意図的な隠ぺい」として朝日新聞「声」欄に投稿した。「しんぶん赤旗」が1面で報道し、賛同の声も会へ多数届き、会報や9の日行動でも経緯を知らせてきた。

18年12月26日、外務省は核禁条約の邦訳をHPに突如アップし、「邦訳していないと指摘されたが、多くの声もあり例外的に仮訳した」と同日、会に連絡してきた。外務省が一転して邦訳した背景には、条約の発効をめざす国内外の無視できない動きがある。

署名開始から1年3ヵ月過ぎた核禁条約は署名69ヵ国、批准19ヵ国を数え、国際社会は確実に条約の発効に向かっている。テンポが遅いとの声を聞くが、他の大量破壊兵器の条約をみると、発効までに要した年数は生物兵器禁止条約は3年、化学兵器禁止条約は4年以上だ。

国内でも政府に批准を求める声が高まり、なかでも「条約の署名・批准を求める意見書」を提出した地方議会は356議会に達した。埼玉では10市3町議会が意見書を提出しているが、残念ながら埼玉県と所沢市はふくまれていない。

邦訳したといっても政府は核禁条約に背を向けつづけている。核の使用を前提とする核抑止力を妄信しながら核廃絶を唱える安倍自公政権の欺瞞は、核禁条約発効後の国際社会では通用しない。

杉浦洋一(「守ろう憲法・オール所沢」連絡会事務局長)

考えてみると私は人生のこれまでの多く時間を、対決とか路線選択とか言われる渦の中で過ごしてきたように思います。大学入学時の学園紛争から、労働戦線問題と呼ばれる路線選択など、数え上げればきりがありません。

「文字も書けない、ことばも分からない障害児を学校に入れてどうしようというのか」そんな発想が行政・学校の中で常識とされ、障害の重い子どもたちの就学権・学習権が奪われ続けていた時代から、「すべての子どもたちの教育権」を獲得するとりくみの中にもたくさんの対決がありました。

そんな私の目が開かされる経験となったのが、教育基本法改悪との闘いでした。この頃私は全教本部で教育文化局の役員をしていました。当時、「教育の目的は、人間形成、人格の完成など、子どもたちの成長にある」との原点が覆され、「人材育成」などの名で企業が儲けるための教育へとねじ曲げる動きが続いていました。教育基本法「改正」では、教育が子どもたちのためにあるのか、お国や企業のためあるのかが激しく問われることになりました。全教とはこれまで繋がりのなかった市民団体、研究者なども精力的な教基法改悪反対の運動を始めました。

それまで批判し合い対立してきた多様な方々も含め、共同の集会・国会行動などが繰り返し行われるようになりました。彼らの中には「全教が前面に出ると参加できない仲間がいる」と主張する人たちも多く、宣伝カーの「全教」の文字の上に横断幕などを貼って目隠ししながらの共同でした。

日教組に加盟する地方の教職員組合の中にも闘いに立ち上がる組合が広がり、東京を含むいくつもの地域で全教加盟教組と日教組加盟教組の共同の集会などが持たれるようになりました。

その後、2011年3月の福島第一原発事故を契機に、幅広い共闘の動きはさらに広がりました。この頃は、労働組合の組織的運動に抵抗感を持つ多くの人たちも共同の運動に加わるようになりました。「組合の旗やのぼりがあると参加できない」、そんな声にも配慮して旗やのぼりのない集会やパレードもたくさん取り組まれました。

2014年7月の集団的自衛権容認の閣議決定、2015年9月の安保法制強行採決、戦争する国づくり・憲法九条改悪の動きの中で、市民の共同は一層大きく広がりました。組織的にもこれまで縁の遠かった三つの団体が「総がかり行動実行委員会」を確立し、日常的・継続的に共同の運動を呼びかけるようになります。

考え方・立場の違いを超えて、それまでのしがらみも超えて、リスペクトし合い、連帯・共同を広げる。違いを超え、一致点で団結する。そんな経験が積み上げられました。

ここ所沢でも、共同の輪が少しずつでも着実に広がっていることを嬉しく思っています。

鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)

紀伊国屋演劇賞は紀伊国屋ホールと紀伊国屋サザンシアターを運営する紀伊国屋書店が1966年に創設した演劇賞。毎年、東京において上演された演劇公演を対象に選出される。

2018年12月18日に発表された、第53回紀伊国屋演劇賞の団体賞に劇団文化座が選出された。初の受賞である。文化座が上演した「夢たち」「反応工程」「太陽の棘」が評価された。三好十郎や宮本研の重厚な作品の再演や沖縄を主題にした新作に取り組んだことが、評価されたのは、喜ばしいことだ。佐々木愛を中心に、若手俳優陣の成長も著しい劇団にとって大きな励ましである。

「夢たち」は三好十郎の戦前の作品。戦中の簡易旅館「ことぶき屋」が舞台。ゴム工場の見習い工や街頭に立つ老易者など常宿している人たちの「夢」が語られる。演出は松本裕子(文学座)。「反応工程」は宮本研の戦後すぐの作品。戦争末期から敗戦後の時期が描かれている。舞台は九州中部にある軍需化学工場。工場に動員された学徒たちの生きざまが描かれていく。演出は米山実。「太陽の棘」は原田ハマの原作を、杉浦久幸・脚本、田村孝裕・演出で上演。沖縄・首里の森にあるニシムイ美術村の若者たちの青春を描いた作品。若手俳優たちが活躍した一年だった。

なお、個人賞は俳優の段田安則、野村昇史、衣装の前田文子、劇作家の長田育恵、俳優の蒼井優の各氏。

真木實彦(福島九条の会代表)

はじめに

私の誕生日は年に2回巡ってくる。1回目は年もおし詰った12月29日、2回目は年明けの1月29日である。実際に生まれたのは1931年(昭和6年)の12月29日だったという。戦前の日本では、生まれると一歳、そして、「お正月」には誰もが一斉に一つ年を取るという決まり(数え年方式)だったので、私の場合、生まれてわずか3日で2歳になる。それではいかにも可哀想だという親の情けで、出生届を1か月遅らせたということであった。 したがって、戸籍上の誕生日が1932年(昭和7年)1月29日ということになったのだ。学齢には変わりなく、これまで昭和6年生れの早生まれということで処理されてきた。

戦後は満年齢方式に変わったので、折角の親心も無駄になったわけだが、おかげで生まれた年を1931年と1932年とに二股をかけることが出来ることになった。それ以後、86年間も生き永らえたことになる。

私が実際に生まれた3か月余り前、1931年9月18日、関東軍が柳条湖の満鉄線路を爆破して満州事変を引き起こした。それから、1945年8月15日、日本が太平洋戦争で全面降伏するまで長く続く「15年戦争」の時代を経過することになる。満州事変勃発の翌年、1932年3月には傀儡政府の満州国が建国宣言されるが、当時すでにアメリカは満州での日本の行動に対して不承認を表明しており、早くも、日本は国際的に孤立化を進めていたのだと判断される。そんな不幸な戦争の時代が始まった年に私は生まれた。

私が小学校に入学する前年、1937年(昭和12年)7月7日、北京郊外の盧溝橋で目中両軍が衝突し、日中戦争(当時日本では「支那事変」と呼んでいた)が勃発し、「15年戦争」は一段とエスカレートして、戦火は急速に中国全土に拡太していく。そして、さらにその後、日本海軍が真珠湾を奇襲攻撃し、太平洋戦争を引き起こすのが1941年(昭和16年)12月8日、私が小学校4年の時であった。更にそれから4年後、戦争の時代は最終的な破局を迎える。広島・長崎に原子爆弾が役下され、日本が「無条件降伏」という厳しい現実に遭遇するのが、1945年(昭和20年)、私の中学(旧制)2年の夏のことであった。

その問、私は終始東京の片隅から「15年戦争」を見続けて来たことになる。勿論、小学校入学以前の記憶は不鮮明な部分が圧倒的ではあるが、記憶する限りでの、始めの頃の東京の生活の印象は、戦争の最前線とは遠く離れた「銃後」の生活であった。

しかし、最終局面になると無理やり戦争の「前線」に引きずり込まれたという感が強い。

私的な生活体験からこの時期を区分すると、第1期は、1940年(昭和15年)11月の紀元2600年祝賀行事(とりわけ印象に残るのは路面電車、東京の「市電」にデコレートされた花電車)の頃まで。第2期は、太平洋戦争に突入した1941年(昭和16年)から戦況がただならぬ危機的局面に雪崩れ込んでいく1944年(昭和19年)の終わり頃まで。そして、最後の第3期は、1945年(昭和20年)3月10日早暁の東京大空襲から8月15日の敗戦までの5ヵ月間、ということになるであろうか。

私が生まれたのは東京・渋谷の日本赤十字病院であったという。当時、家族が住んでいたのは、関東大震災後初めての本格的住宅団地ということで有名だった原宿・表参道沿いにあった「同潤会青山アパート」であった。その後、二番目の姉が学齢直前に疫痢に感染してあっけなく死亡したことに気落ちした両親の決断で郊外に引っ越すことにしたようで、武蔵野電車(現在の西武池袋線)の江古田駅から北に10分ほど歩いた「練馬」のはずれの地に定性することになった。引っ越したのは幼少時だったので、生まれた頃の表参道のアパートの記憶は全くないが、この「同潤会アパート」にその後も住んでおられた父の同僚宅を毎年一度、3月10日の陸軍記念日には必ずお邪魔して、3階の参道に面したお宅の窓越しに、近衛師団の戦車行進を見物させて頂いたので、近傍の様子についても記憶は鮮明だ。戦車の隊列は、現在NHKのあるあたりにあった「代々木練兵場」に向かって地響きを立てて進む勇壮なもので、子供の私にとってはまさに圧巻であった。

このアパート群は比較的最近まで存続し続け、取り壊しの時には「小さなニュース」になった。懐かしさの余り上京した折りを利用して、わざわざ見納めをしてきた。

この小文を書くために『年表』を紐解いたところによると、私か小学校に入学した1938年4月1日は、「国家総動員法」が公布された日に当たり、国内でも本格的に戦時体制を構築する局面に雪崩れ込んでいく時期だった筈なのだが、危機感らしきものは当時の私には全くなかった。

中国大陸での戦線も日中戦が勃発して半年後(1937年12月)には南京を、翌年5月には徐州を、10月には広東、そして、武漢三鎮を占領するとい快進撃ぶりであった。勇ましい中国戦線での「兵隊さん」達の大勇伝が子供心を沸き立たせるばかりで、その裏で南京大虐殺事件が起こっていたことなど全く知る由もなかった。

しかし事実は、日中戦開始後1年あまり経ったころ日本陸軍はすでに中国戦線に23個師団(70万)の兵力を投入しながら、戦局の目覚ましい展開は終わりを告げ、局面はすでに戦略的対峙の段階に入っていたという。そして、私的な記憶でも、1940年(昭和15年)11月に行われた紀元2600年の祝賀行事が、華やかで心躍る記憶の最後となった。この頃までの個人的生活にかかわる思い出の多くは心和むものが多い。

家族で新宿に食事に出かける時などには、現在は廃駅になってしまったが戦前まで武蔵野電車にあった「上り屋敷」という駅から省線の「目白」駅まで閑静な屋敷街を十分近くのんびりと歩いたことも思い出に残る。

また、毎年夏休みには千葉県内房総の海辺の街のお寺さんに一ヵ月以上も寄せて頂き、海辺の岩場で蟹や小魚を探したり、対岸の観音崎灯台を望みながら水泳ぎを楽しんだ思い出も懐かしい。

また、父が勤めていた深川の小学校に時たま遊びに行ったが、その時には必ず「池袋駅前」から「市電」に乗って、ゆっくりと東京の街を斜めに従断した。途中、護国寺から小石川の街並み、本屋さんの立ち並ぶ神保町から一ッ橋のにぎやかな街並み、小さな印刷所の立て込んだ裏神田の佗しい街並み、などを経て、日本橋「三越」裏手の「呉服橋」での乗り換えを含めて、隅田川を渡った深川の「門前仲町」まで1時間半近くもかかったろうか。その間、さまざまに移り変わる街並みの佇まいを飽かずに眺めながらのひと時を楽しんだ。

他にも脳裏を去来する当時の思い出の多くは今でも心を和ませる。

持丸邦子(「会」代表世話人)

ユダヤ教のシナゴーグの数はそれに比べるとずっと少ない印象でした。クラクフには、ユダヤ人が集められたゲットーがあり、ユダヤ人は監視しやすいように、次第に一カ所に集めておかれたようです。今も、その地区の一角に警察署があります。古都クラクフは日本の京都のようなところで、米軍が京都の爆撃を避けたと同様、ドイツからの攻撃も少なかったようです。

一方、現在の首都ワルシャワの旧市街地は、かなり破壊されたものの、戦後、市民が元の街の姿に復旧したのだそうです。

日本では、9条が危機的状況ですが、ポーランドの状況は、それとは全く異なっていました。つまり、二度と戦争をしない、ということより、重要なことは、二度と他国に侵略されない、ということなのです。独立の重要性を訴える展示が公園など屋外にたくさんあるのです。“Independence”のために、軍隊が重要な働きをした、という展示には、「そうかな」という思いで見ていました。

ポーランドは、王国として独立していた後、近隣の国からの侵略を受け、第二次世界大戦後もソビエト連邦の侵略で、独立はベルリンの壁崩壊の1990年だ、という説明でした。ワルシャワ中央駅の前にそびえる、ニューヨークのエンパイアステイトビルのようなタワーは、そのソ連が1955年に建てたビルなのだそうですが、1900年代初頭に建てられたエンパイアステイトビルのように古びて見えました。

短い旅でも分かったのが、ポーランドは意外なところで日本とのつながりがあることです。

古都クラクフにあったのが、日本のまんがと技術の展示館です。村山内閣時にできたもののようで、その維持を支える一画にJR東日本労働組合が加わっています。畳の部屋を畳の目に沿って丁寧に掃除していたのは、ポーランド人女性です。この日、ちびまる子ちゃんの作者、さくらももこさんが亡くなったというニュースを携帯で見ましたが、ここで展示されていた作品には「ちびまるこちゃん」はなく、この夏季期間の展示テーマ仏陀に合う、イラストまんがでした。カフェで、煎茶をふるまっていたのは、ポーランド人の男性です。

また、ワルシャワの公園の中の色あせた鯉のぼりの下にある建物内で、ちょうど、「まんが日本昔話」の展示と子ども向けの読み聞かせのスペースが置かれていました。そこを訪れていた二組の母子から、このスペースはとてもいい、という話を聴きました。折り紙や紙芝居が置かれていて、そこを訪れた子どもたちが描いたと思われる沢山のお話の絵が壁に貼られていました。

ポーランドといえば、ショパンもあります。ショパンのピアノ曲のコンサートは、毎日、旧市街で開かれていて、ショパン博物館もありますが、残念ながら、そこのミュージアムショップは閉鎖されてしまったそうです。ショパンも日本とは縁が深いです。多くの日本人がショパンコンクールで入賞しています。池袋の芸術劇場ではショパンコンクールで優勝したピアニストのコンサートを開いていますが、ワルシャワでの観光客向けの演奏会は気軽に行けます。

次回に続く

明けましておめでとうございます。

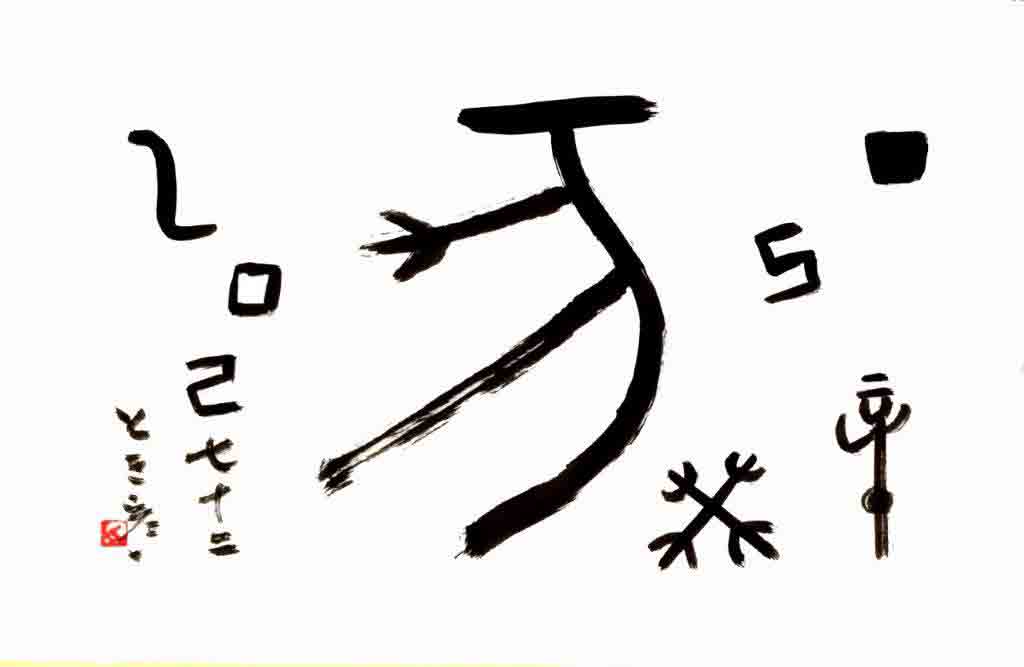

▼安倍首相、改憲に執念

昨年末の臨時国会に自民党は改憲案を提出できませんでしたが、安倍首相は年頭の記者会見で、2020年の新憲法施行に固執、通常国会での「改憲発議」を狙っています。憲法9条をまもるたたかいはいよいよ正念場を迎えました。

▼辺野古の海へ土砂投入、県民投票実施へ

安倍政権は法をねじ曲げ、沖縄県の「埋め立て承認撤回」の効力を停止、12月14日、土砂を投入しました。この暴挙に、全国で、世界で、抗議の声が巻き起こっています。私たちの会も抗議文を送り(1面掲載)、「土砂投入中止」を求めました。沖縄では、2月24日の県民投票を成功させるために、妨害をはねのけ、ねばりづよい取り組みが行われています。

▼九条の会の新しいリーフレット

「憲法9条、明日をつむぐ」9条、九条の会アピール(04年)、世話人12名のひと言が載っています。ご希望の方は世話人まで。1部25円。

▼2月11日「新春のつどい」にご参加を

今年は、ゲストに富岡落語研究会の太平亭楽珍さんをお招きしました。きびしい状況ですが、大いに笑い、飲み食べ、今年の抱負・決意を語り合いましょう。場所・時間・参加費は1面をご覧ください。

▼会費、カンパにご協力を

差し込みのチラシをご覧ください。「会費」と「カンパ」をお願いしています。早めに世話人までお寄せください。