鈴木彰の「楯になれ『辞任ドミノ』を避けるため」

機関紙151号 (2019年3月2日発行)

小野寺 昭( 日朝協会代表理事)

韓国の最高裁判所で去年の10月30日、太平洋戦争中に日本で強制的に働かされたとして、4人の元徴用工に対して、雇用主の新日鉄住金に、1人1000万円の損害賠償を支払うよう求めた判決が確定しました。

これはソウル高裁が2013年に下した判決に、新日鉄住金が不服として上告していましたが、棄却され判決が確定したものです。

この判決を巡って、日本政府は「1965年の日韓請求権・経済協力協定によって完全かつ最終的に解決している」。「判決は国際法に照らしてあり得ない判断」だとしています。

そして日本と韓国、それに国民の間の「賠償問題」は、全て解決されているとしてこの判決に強く抗議し、判決を無視する態度を取り続けています。

また日本の一部の層からも、韓国の元徴用工が、戦後70余年がたって、いまさら賠償金を請求するのはおかしいと言う声が聞かれます。 しかし戦時中、日本の国策で朝鮮半島から多数の人たちが日本に働きに来たのは事実ですし、劣悪な労働条件で働かされていたことを裏付ける資料も、たくさん残されています。

国と国との間の請求権は、条約によって消滅したとしても、こうした個人の問題は消えていないことは、日本政府も韓国政府も認めています。

去年の11月14日の河野太郎外相の国会答弁でも「個人の請求権」が消滅したわけではないと言っています。このように、国民一人一人の請求権は、無くなってはいないのです。

最近の世界のすう勢は、国家の間の問題より、そこで暮らす市民の問題が大きく取り上げられるようになりました。これからも国家より個人・市民が重視される時代になってゆくと思います。

日本政府には、問題を起こした大企業の立場を擁護するのではなく、過去の歴史に向き合い、朝鮮半島を植民地として支配した責任に目をむけ、韓国側と真摯に話し合うことが求められています。

日本政府は何を恐れているのでしょうか。韓国の元徴用工の判決を認めれば、何万人と言われる元徴用工全体に問題が波及してゆくこと。朝鮮民主主義人民共和国にもいる、元徴用工に対する将来の補償の問題などが予想されるからではないでしょうか。

いま日本では少子化で働き手が少なくなってきています。このため政府は財界の要望に沿って多数の外国人を受け入れようとしています。しかし受け入れ体制は不十分です。日本に来た外国人が、元徴用工のように低賃金で長時間酷使されるようなことになれば、日本の将来に大きな禍根を残すことにもなりかねません。

私は元徴用工にたいする判決について考える時、日本国内の外国人労働者の姿が二重写しなってきます。

日韓の間では、この他に年末の12月に自衛隊の哨戒機が、韓国海軍の艦艇からレーダーの照射を受けたとして、日本が韓国に抗議するなどの問題もありました。韓国と日本の間では、残念なことに最近、緊張状態が高まっています。

北東アジアの平和のために日韓両国は友好な関係でなければなりません。それでは元徴用工の問題はどのようにしたら良いのでしょうか。

日本政府がこの問題を人権問題として受け止め、過去の植民地支配と侵略戦争を痛切に反省し、韓国政府や当該企業と話し合って、元徴用工への損害賠償を具体的に検討するべきだと思います。

(元NHK記者)

梅田 正己(『日本ナショナリズムの歴史』著者)

天皇の代替わりをめぐってずっと気にかかっていることがある。用語の問題である。

3年前、天皇が代替わりの意思を表明して以来、政府は一貫して「退位」と称してきた。メディアもそれに追随して「退位」と言ってきた。しかし天皇は「退位」とは言っていない。昨年12月の誕生日の記者会見でも、こう言っていた。

「今年も暮れようとしており、来年春の私の譲位の日も近づいてきています」

皇后もまた昨年10月の自分の誕生日の記者会見で「陛下は御譲位と共に」と「譲位」と言っていた。

当の天皇、皇后は「譲位」と言っているのに、政府とメディアは「退位」と言い続けているのである。

天皇家ないしは天皇制の歴史には「退位」という用語はない。八世紀の初め持統天皇が孫の文武天皇に譲位して以来、天皇は譲位して上皇となり、上皇と天皇とが並び立つのが天皇家の伝統だった。

ところが政府はその伝統的な用語を使わずに「退位」という新語を使い、「生前退位」が何か異常・異例のことであるかのように思わせてきたのである。そしてメディアはそれに何の疑義も呈さずに追随してきた。

なぜ、政府は「譲位」の語を避けたのか。このことは元号の問題とも重なる。

政府が「譲位」の語を忌避した理由は、それが「生前の」ということを前提にしているからである。天皇の代替わりは元号の変更を意味する。したがって「譲位」後は前代の天皇が存命しているのに新たな元号を使うことになる。それは「一世一元」の原則に反する、と政府は判断したのである。

一世一元制とは、天皇一代につき一つの元号、つまり天皇が死去し新たな天皇が即位するとともに新たな元号を制定するという制度のことである。

しかし伝統的な元号制では、元号は天皇の代替わりのほか、何かめでたいこと、また逆に不幸なことがあると変更された。実際、明治天皇の父の孝明天皇の在位20年間には、弘化から嘉永、安政、万延、文久、元治、慶応と6回も元号が変えられている。

ところが維新後に生まれた新政府は、元号を慶応から明治に変えると同時に「一世一元制」と定めたのである。なぜか。

天皇を政治的・精神的支柱とする近代天皇制国家を樹立するために、国民の意識下に、この国は「明治天皇の国」、いま生きているのは「明治天皇の御代(みよ)」であることを日常普段に染み込ませるためである。

こうして明治天皇の時代は「明治時代」、明治天皇の死去と同時に「明治時代」は終わって「大正時代」となり、大正天皇の死去で「昭和時代」が始まるとなった。日本人の歴史意識は天皇の在位期間によって区分・規定されるようになったのである。

そんなことはない、いまどき天皇の御代だなんて、と思われるだろうか。しかし現に、「平成時代」「平成30年」「平成の終わり」といった言葉がメディアには躍っている。1989年以降の30年は、明仁天皇のイメージとともに記憶されるのである。

しかしグローバリズムの今日、日本国内のみの時代区分による時代認識、歴史認識が世界に通用するはずはない。

明治27~28年=日清戦争、明治37~38年=日露戦争、この間が10年だったことは元号でもわかる。しかし日露戦争から大正3年の日本の第一次大戦参戦・青島占領まで何年だったかは元号で直ぐわかるだろうか。西暦では1905年から1914年で9年だったことが直ぐにわかる。

韓国での三・一独立運動、中国での五・四運動は大正8年だった。今から何年前かは直ぐにはわからない。それが1919年だったことを知れば、今年が100周年に当たることは直ちにわかる。

元号の使用は日本人の歴史認識を溶解する。今回の代替わりを機に、少なくとも公的文書における元号の強制的使用の廃止に向け、国民世論を高めていければ、と思う。

マスコミ・文化 九条の会 所沢の「新春のつどい」が2月11日、市内で開かれた。

幕開きは、太平亭楽珍さん(富岡落語研究会)の「置泥」の熱演で会場は新年の初笑い包まれました。

2部の懇親会に移り、乾杯の音頭を取った「会」の中原代表は、「いま日本に国を盗むという マスコミ・文化 九条の会 所沢の「新大泥棒がいます。先の戦争で日本に残ったものは九条だけです。平和でなければ落語を楽しめません。いまこそしっかり九条を守りましょう」と挨拶しました。

市内外から参加した会員が料理、美酒に舌鼓を打ちながら、次々にマイクを握り、九条を守り、野党共闘で安倍自公政権退陣など多彩な意見を交わし、あっというまにタイムオーバー。参加者は25人。

オスプレイから市民のいのちを守る連絡会が10日、講演会と第2回全体会を市内で開いた。「オスプレイと橫田基地」と題して、講演を行った寉田一忠(橫田基地の撤去を求める西多摩の会事務局長)さんは、昨年7月2日にオスプレイがいきなり飛来して驚かせたのは、「ここも(所沢通信基地)橫田基地の一部だということを確認させるために、わざわざ飛来したのではないか」と語ったうえで、「特殊部隊の任務を考えれば、年中、所沢に飛来するとは考えられない」とも指摘した。

橫田基地に配備されたのは、特殊作戦部隊とこの作戦を遂行する危険な輸送を任務とする、特殊作戦機CV22オスプレイ。米国の「新しい戦争」の主役が特殊作戦部隊で、「米国特殊作戦軍」の指揮下に置かれており、米国政府や国防総省が公式に存在を認めている特殊作戦部隊だ。この他に大統領直属の「統合作戦コマンド」があり、政治的軍事的に危険度の高い非合法の秘密作戦に常時従事している。オサマ・ビン・ラディンを殺害したように、狙いを定めた人物の追跡、殺害、拉致、拷問など非合法に他国に潜入し破壊活動を行っている。この部隊こそ米国の世界支配戦略の最先端の担い手なのだ。

3月8日にトランプ大統領と金正恩委員長との会談が決まり、21日には5機のCV22が横浜港に到着している。5機のCV22は、4月13日には韓国に飛び、5月29日に橫田に戻り、6月4日に嘉手納、5日はアジア南方へ飛行。橫田基地に持ち込んだ目的は明らかに「南北首脳会談」、「米朝首脳会談」への米国による牽制・威嚇そのものだ。歴史的な大転換があり得ることへの米国内にある異論の表れであり、会談の地、韓国にCV22が飛んでいっている事実こそ、この部隊の危険性を明白に物語っている、と米国の姿勢を指摘した。

原田みき子(沖縄県本部町在住)

早朝暗いうちから現地へ向かう。琉球セメント(宇部興産系列)の会社の前で「埋立て反対」の運動を続けて早や3ヵ月過ぎた。日曜日以外毎日だから、生ごみが出せない、洗濯ができない、ご飯を作れない…と女性たちは嘆く。しかし、休むわけにはいかない。休めば桟橋から辺野古へ土砂を運ぶ船は確実に増えるだろう。それだけ埋立てが早くすすむ。

連日10時間以上も粉塵の中で採石場から出てくるダンプカーに「違法工事ですよ。止(や)めてください」と頭を下げる。私たち本部町島ぐるみ会議では「ケガをしない、逮捕されない、機動隊員もドライバーさんも沖縄に生きる限り同じ運命、フレンドリーに接しよう」と申し合わせている。これは私の発案だったが今では正解だったと思う。これまでこの現場から一人のケガ人も逮捕者も出していない。

20年近く運動を続ける中でたくさんの犠牲者を見てきた。嗅覚を失った人、歩行困難になった人など障害が残った人もいるし、逮捕されてそのことが原因で夫婦の仲が悪くなった人もいる。女性警官に首を絞められ思わず相手の手に噛みついたら、訴えられて賠償金を支払った女性もいる。嘘かと思うような話があるのが沖縄だ。前回この欄に書いた仙波敏郎さんのアドバイスを受け、法律関係者を迎えて告訴団を作る計画を企てた。

菅官房長官は「県民投票で埋立て反対の数が多くても工事はすすめる」とNHKのニュース番組で明言した。沖縄に対しては「何をやってもいい、何を言ってもいい」という態度がありありで、怒りがおさまらない。私たちは寸暇をぬってビラ入れやポスター貼りを続けている。戦争のための基地を造らせたくない思いが一番強いが、税金の使い方の点でも看過できない。

以前から指摘されていた大浦湾の難工事は、軟弱地盤の改良に最長90メートルの砂杭を7万7千本打ち込むことが判明した。しかし、この工事ができる作業船は国内には数隻しかない。台風の襲来も考えれば工事の長期化は必須で、とうとう安倍首相は国会で「工期や工費について確たることを申し上げるのは困難」と答弁せざるを得なかった。

沖縄県の試算では2兆5千億円に上る。活断層の問題もあり、果たしてこの予算で間に合うとも思えない。沖縄の研究者宮田裕氏は「工期も工費も示されないまま工事を進めるのは予算の適正執行の面からも問題」と指摘している。

アベノミクスの失敗で格差が拡がり貧困問題が突出している中で、莫大な血税の無駄遣いは許されない。さらに、ジュゴンやサンゴを失うことは地球規模の自然破壊だ。(2月19日記)

真木 實彦(福島県九条の会代表)

日中戦開始後1年あまり経ったころ日本陸軍はすでに中国戦線に23個師団(70万)の兵力を投入しながら、戦局の目覚ましい展開は終わりを告げ、局面はすでに戦略的対峙の段階に入っていたという。そして、私的な記憶でも、1940年(昭和15年)11月に行われた紀元2600年の祝賀行事が、華やかで心躍る記憶の最後となった。この頃までの個人的生活にかかわる思い出の多くは心和むものが多い。

家族で新宿に食事に出かける時などには、現在は廃駅になってしまったが戦前まで武蔵野電車にあった「上がり屋敷]という駅から省線の「目白」駅まで閑静な屋敷街を十分近くのんびりと歩いたことも思い出に残る。また、毎年夏休みには千葉県内房総の海辺の街のお寺さんに一ヵ月以上も寄せて頂き、海辺の岩場で蟹や小魚を探したり、対岸の観音崎灯台を望みながら水泳ぎを楽しんだ思い出も懐かしい。

また、父が勤めていた深川の小学校に時たま遊びに行ったが、その時には必ず「池袋駅前」から「市電」に乗って、ゆっくりと東京の街を斜めに従断した。途中、護国寺から小石川の街並み、本屋さんの立ち並ぶ神保町から一ッ橋のにぎやかな街並み、小さな印刷所の立て込んだ裏神田の忙しい街並み、などを経て、日本橋「三越」裏手の「呉服橋」での乗り換えを含めて、隅田川を渡った深川の「門前仲町」まで1時間半近くもかかったろうか。その間、さまざまに移り変わる街並みの佇まいを飽かずに眺めながらのひと時を楽しんだ。他にも脳裏を去来する当時の思い出の多くは今でも心を和ませる。

15年戦争の最後の局面「太平洋戦争」(当時、日本では「大東亜戦争」と呼んだ)に突入したのは、私が4年生の時、1941年(昭和16年)12月8日の事であった。朝食の卓を囲んだ居間でラジオから聞いた開戦の「知らせ」は勇ましいものであったが、その折に感じたなんとも言えぬ圧迫感を今でも忘れない。真珠湾への奇襲攻撃から始まった米・英を相手にした戦争であったが、この時もまた緒戦を快適に勝ち進んだ期間はとても一年はもたなかった。1942年6月のミッドウェー海戦での敗北が戦局の転機となったという。

1943年2月にはガダルカナルから撤退し、さらにはアッツ島の日本軍玉砕など敗色が濃厚となり、1944年6月マリアナ沖海戦で決定的な惨敗を喫し、7月にはマリアナ諸島のサイパン島の日本軍守備隊3万が玉砕する。アメリカ軍によるサイパン島基地の奪還が、その後、日本本土への空襲の常態化を準備することになる。

ところで、太平洋戦争が勃発する年の4月「小学校」が「国民学校」と改称された。私が4年生に進級した時であった。したがって、私は前半の3年間を「小学校」で、後半の3年間を「国民学校」で過ごしたことになる。私にとってこのことは単に名称の変更だけですむ話ではなかった。前半は、楽しく心和む思い出の多い3年間であったのに対し、後半3年間は、心ふさがるる悲しい思い出に圧倒される。

まず何よりも、1943年(昭和18年)には兄が戦死する。5歳半が離れていたために、親代わりの役も果たしてくれた兄だった。医学部を卒業して医者になるまで兵役は免除されていたが、医者になった直後陸軍に志願し、軍医に任官して、あっという間に厳冬の北の海の藻屑と消えてしまった。アリューシャン列島のキスカ島に上陸する直前、湾内で船が沈められたのだという。隣のアッツ島では日本軍守備隊は全員玉砕したが、キスカ島では無事上陸出来た日本兵達は、戦略的に見放されたのか、その後放置されたまま敗戦を迎え、無事帰還出来た。兄達は運が悪かったのだろうか。私が6年に進級する直前のことであった。間に二人姉がいたが、極端に年の離れた兄弟であった。

その上、6年生になって私は「肺門リンパ腺炎」という病に罹り、しばらく学校を休む羽目になってしまった。中学受験の直前で焦りもあったし、兄の戦死も心を萎えさせた。「肺結核」にまでは進行していないと言われたが、当時肺の病は若者の命の多くを奪った。幸い大事には至らずに済んだが、暗い時期ではあった。親に大分苦労を掛けた上に、兄の死に必死に耐えている親の思いに応えるためにも、将来は兄に代わって医者になる以外にないと考えていた。しかし当時通っていた近くの国立中野療養所という結核病院の雰囲気は、なんとも陰気くさく馴染めなかった。

中学受験は1944年(昭和19年)の3月であった。戦局もますます厳しくなる中で、同級生たちは多く都心に背を向けて郊外の中学に向かった。私もそれに倣って、武蔵野電車で江古田駅から15分ほど西に奥まって畑の中にあった都立大泉中学に入学することになった。体は何とか本復するまでに回復したのだが、入学当初に小さな心を悩ませる事態が出来きた。幼年学校受験問題であった。当時、陸軍幼年学校は中学1年の夏に受験して合格すると、翌年4月に入学する決めになっていた。中学に入学したばかりで右も左もわからない春の段階に受験を決断することになるのだった。学校としては合格者を一人でも多く出したいと考えたのだろう。担任の教師からかなり執拗に受験を迫られた。

当時、私も一端の軍国少年ではあったのだが、病み上がりでもあり、兄が戦死した直後の事でもあった。親に言い出す勇気もなく、あれこれ苦しい言い訳をひねり出しながら一人だけの判断で抵抗し、結局受験を拒否し通した。仕方ない事だとに思いながらも、なんともやるせない入学早々の3ヶ月ではあった。

ところで、私が国民学校を卒業した翌年、東京では学童集団疎開が始よっている。私の在学していた国民学校では、群馬県渋川在のお寺に疎開したという。私たちの学年は一年の違いでそれを免れたが、後輩の子供たちは飢えと寂しさに大変な苦労をしたと聞いた。入学した中学では、これまた、一学年の差で工場への勤労動員を免れ、時たま農家への援農作業だけで済ますことが出来た。また、我が家の場合縁故もなかったため、個人的な疎開も経験せずに、この期間東京から離れることなく過ごし続けることになった。

後から振り返ると、私の場合、終始親から離れずに過ごせた事が、あの困難な時期を何とか生き延びられた原因になったのだとつくづ思う。幸運運なことではあった。

「15年戦争」終末の第三期は、東京大空襲から敗戦までの5カ月間という僅かな期間であったとはいえ、極端に濃密で、しかも苦しみに満ちた「破局」の時期であった。何よりも東京を含む国土の多くが「前線」となった。勿論、4月1日から6月23日まで米軍が上陸して文字通り修羅場の戦場となった「沖縄」とは比較できないが。

米軍はサイパン島の基地からB29を飛ばし、日本本土の各地を空襲した上、給油もせずに悠々と帰還することが出来る条件を獲得して、完全に日本本土の制空権を握った。サイパン基地を発進したB29が東京を初爆撃したのは1944年11月24日であったという。翌1945年(昭和20年)3月9日の夜半から10日早暁にかけての江東地帯を襲った東京大空襲では23万戸が焼失し、死傷者12万を数えたと記録されている。その夜は我が家に直接の被害はなかったが、当時、父が深川の小学校の校長を勤めていた関係で悲惨な話は山ほど聞いた。被災された方が命からがらしばしの宿を我が家に求められもした。

その頃から寝巻に着かえて寝るという状態ではなくなった。「警戒警報」「空襲警報」が昼夜を問わず鳴り響いた。B29の編隊が太平洋上富士山を目標に北上してきて、駿河湾を望む頃、機首を西に向けるか、東に向けるか、それが運命の分かれ目となった。西に向けると東京方面は一安心、中部から西の方面が狙われることになり、東に向けた時は東京には極度の緊張感が漂うといった塩梅であった。

(次号に続く)

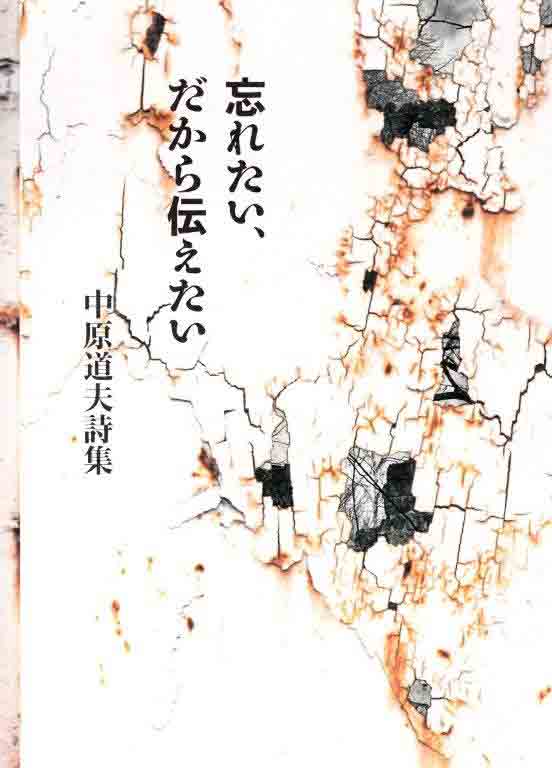

当会の代表世話人のひとりである中原道夫さんの15冊目の詩集。

おもに、軍国少年だった頃の記憶(9篇)、アウシュヴィッツ・テレジンの旅の記録(6篇)、命にかかわる作品(10篇)、という三章で構成されている。

突然 B29撃墜万歳 天皇陛下万歳と叫ぶ者がいたが その声は連呼とならず蟻地獄の中に萎んでいった だれもが敵も味方も空しく死んで行くのが戦争なのだと 心の底では思っているのだ(「夕焼け」部分)

B29が撃墜された現場に駆け付けた、少年の眼差しから捉えた戦争の本質がうたわれている。ほかにも「破片」「夕焼け」「鼓動」など、散文形式の作品群は秀逸な掌編小説の世界を思わせる。

テレジンの作品群も現地で見聞した衝撃の事実が描かれている。が、声高に叫ぶことなく、事実を事実として捉え、一個人の感性のもとに丹念に表出されている。「地の匂い」「展示室」「声ーテレジンの少女の絵より」なども圧巻である。

戦争を体験した者の「忘れたい」事実を描くことによって、現代に生きる人々、とりわけ若い世代へ「伝えたい」という意欲が結実している詩集である。一読をおすすめしたい。

鈴木太郎(詩人)

*土曜美術社出版販売 2500円+税

1996年の4月に当時の首相であった橋本龍太郎氏と駐日アメリカ大使のモンデール氏が行った記者会見について、2月17日付の信濃毎日新聞一面のコラム「斜面」で触れています。

“普天間飛行場を5年から7年以内に全面返還する、と明言した。(中略)発表の限りでは沖縄に新しい基地が出来るとは受け取れない” “それが、いつの間にか滑走路を持つ立派な飛行場が辺野古に建設されることになった。” 文頭に「羊頭狗肉」の四字熟語を充てています。

同日付けの地方面には、この2月末、上田市の「信州沖縄塾」というグループが、およそ15年の活動を経て閉塾することになったという記事がありました。沖縄についていろいろと学習をしてきたグループで、塾長は沖縄出身の伊波敏男さん(75歳=作家)です。

閉塾の要因の一つはなんといっても仲間たちの高齢化、活動を若者世代へ引き継ぐことが出来なかったこと、とのことです。伊波さんは沖縄に戻るそうですが、「いつまでもあなたたちの心と目を、沖縄とあなたの足元の信州に注いでください」と締めくくりの会で言われたそうです。

冬の遠ざかって行くこの時期にふと思い出すのは、所沢の新明神社の境内にあった一本の緋寒桜の木。それほど大きくはなかったのですが、その紅い花は初めて沖縄を訪れたときに見た花と同じだと思いました。もう、ずいぶんと前のことです。あれは、もしかしたら沖縄緋寒桜だったのではないかしら。

「足下」から「沖縄」を思う、個々の見つめた小さな点としての沖縄、それらを結ぶ細々とした線。点が多くなれば線も太くなるのでしょうね。

この会報の原田みき子さんの連載、「沖縄通信」で現場での実態を知る私は、「足元の信州」という指摘を真摯に受け止めました。沖縄からは遠く離れてのどかに暮らしている村人には、辺野古の現実がどのように見えるでしょうか。自分を含め、日本が何を選択して何をしようとしているのか、考えるきっかけになればと、連載を紹介しています。

原 緑

持丸邦子(「会」代表世話人)

旧市街地では、6時からと6時半からと、2カ所で開かれているコンサートへの客引きを看板を持った若者がしています。

コンサート会場は小さく、あまり冷房を必要としないワルシャワでは、窓を開け放しています。外からは工事の音が入ってきたりするのですが、ピアニストの腕は確かです。そんな騒音にはめげずに演奏を披露してくれるのです。そう言えば、ショパンも、祖国の混乱のために、10代で祖国を出てから、国に帰れずに亡くなったそうです。ショパン博物館でもショパンの曲の演奏を聴けます。

ポーランドの経済成長率は東欧諸国の中では図抜けていて、中国並みです。もちろん、旧西ヨーロッパにはまだ追いついていませんが、生活そのものは快適そうです。二両連結のトラムとバスが町中を走っています。

カルフール系のコンビニをはじめ、コンビニが日本以上にあります。物価は、まだ、安いので、おみやげを買うのにも、あまり気になりません。これからもますます、経済発展していくように思いますが、重い歴史は忘れずにいるよう、そんな連携がとれるといいな、と思います。

私が勤務する大学にもワルシャワ大学の日本語科から交換留学生が来ているようです。ワルシャワ大学も訪ねました。夏休み中なので、学生は少なかったのですが、帰りの飛行機は、夏休みも終わりに近いのに、ポーランドから多くの若者が乗ってきていました。日本が、ずっと、憧れられる国でいるために、私は「憲法9条」が日本の売りだと確信して帰ってきました。日本もある意味ではまだ、独立していないと思います。米軍が占領している状態だということを、最近は、オスプレイの傍若無人な所沢周辺での飛行ぶりを見て思いますが、軍隊で独立を守るポーランドとは、違う生き方が日本には相応しいと思います。

「春一番」が吹き、日一日と春めいてきました。

▼沖縄県民投票で「新基地建設」反対圧倒

辺野古の「埋め立て」を問う、沖縄の県民投票が2月24日、投開票されました。賛成11万4933、どちらとも5万2682を大きく引き離し、「反対」は43万4273、投票の7割を超えました。昨年9月の県知事選挙で玉城デニーさんが得た約39万を大きく超え、「基地建設反対」の県民の意思が明確に示されました。安倍首相は、県民の意思を尊重し、埋め立ての土砂投入を直ちに中止すべきです。

▼シール投票、所沢でも

沖縄の県民投票に呼応し、所沢でも基地建設を問うシール投票が行われました。3日、16日につづいて22日行われた新所沢駅前の投票では、賛成8、どちらとも1に対し、「反対」は124で圧倒しました。4人で1時間取り組んだこの結果は、地方自治、民主主義を破壊し、新基地建設に突っ走る安倍政権への怒りの大きさを示すものです。この力を、安倍9条改憲を許さないたたかいへつないでいきたいと思います。

▼新しい「会報」、4月末発行予定

2005年に結成された私たちの会は、3月26日から14年目に入ります。この間、「会報」は会員・読者を結ぶ、大きな動脈の役割を果たしてきました。今号で151号を迎えたことを機に、内容、判型、編集・発行体制を検討しています。新「会報」の発行は4月末予定。引き続きのご愛読をお願いします。