「マスコミ・文化 九条の会 所沢」の「総会&講演・インタビュー」が6月23日、新所沢公民館で60名が参加して開催された。

冒頭、中原道夫代表委員は沖縄「慰霊の日」、日米地位協定改定にふれて開会あいさつ。佐藤俊廣事務局長が「これからの活動について」取り組み、情勢、活動の3つの柱にそって提案した。

1144筆集まった「3000万人」署名、沖縄と連帯する文化のつどい、孫崎享講演会(9条連絡会主催)などの取り組みが報告された。

9条をめぐる情勢では、安倍首相が「憲法」を参院選の争点にするかまえであり、全小選挙区に「憲法改正推進本部」を設置し「草の根」から改憲を狙っていると警鐘を鳴らした。これに対して野党は、「市民連合」の9条改憲反対、沖縄の新基地建設反対など13項目の「共通政策」で合意し、参院選1人区での統一候補が実現したとのべ、参院選の重要性を強調した。

そして、「この1年のたたかいが決定的に重要」とし、新しいチラシの作製、オスプレイの飛来・土砂搬入に反対し「基地の全面返還」「日米地位協定」改定を求める運動、「会報」リニューアルを機に会員・読者を増やすこと、「若者を意識した運動」について提起し議論を呼びかけた。

会場から「若者」にどうはたらきかけるか重要な課題だ、SNSの活用や「対話」することが必要などの意見が出された。

その後、会計報告が行われ、畑中繁さんが会計監査結果を報告、いずれも拍手で確認された。

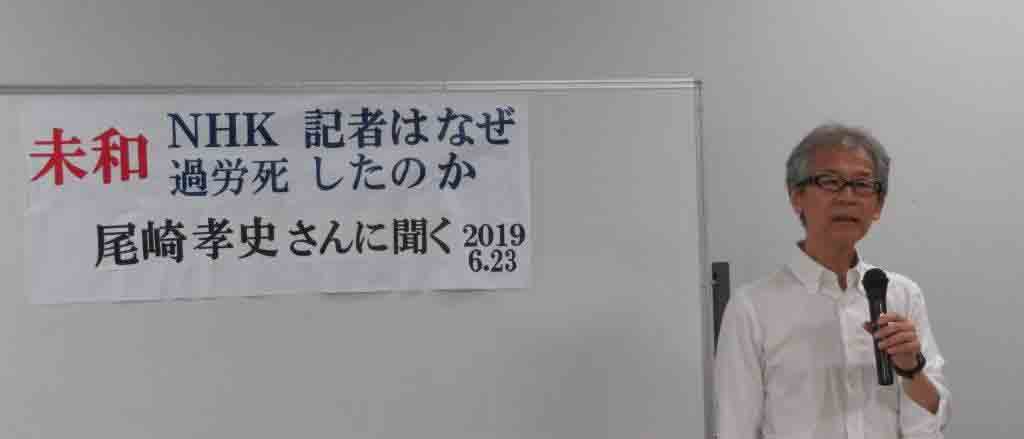

NHK過労死 内部で「隠蔽」に抗おうとする動きも

後半は、『未和 NHK記者はなぜ過労死したのか』(岩波書店)の著者尾崎孝史さんの講演・インタビュー。尾崎さんは、佐戸未和記者のかつての同僚から「何か形にできることはないかともがいてきた」との感想メールなどが寄せられていることを紹介。NHK内部で抗おうとする動きが始まっていることを明らかにした。

講演会では佐戸未和記者(当時31歳)が亡くなる直前、2013年7月23日までの1か月間の勤務実態が改めて紹介された。

都議選・参院選取材に忙殺され、30日間で休んだのは1日。このうち午後9時以降から翌日の午前1時あるいは3時まで残業した日数は25日あった。また、生存が確認できる7月24日午前3時から、遺体で発見される25日夜までの「空白の2日間」について、この3月には国会の議論でNHK理事は「確認できておりません」と隠蔽のままであることも報告された。

佐戸記者の連絡が途絶えた初日の24日には、アポイントを取られていた都庁の幹部は佐戸記者に約束をすっぽかされたことで午後2時から3時にかけてNHK都庁記者クラブに問い合わせをした可能性が強い。これについて尾崎さんの取材に都庁クラブ詰めの同僚記者4人は証言を事実上拒否したままだ。

この日の講演会には佐戸記者の父・守さんと母・恵美子さんも出席した。

守さんは「来月には娘の七回忌を迎える。朝晩、未和を思い情けない気持ち、怒りの気持ちを押し殺しながら妻と二人で暮らしている。『空白の2日間』では(娘が生きていた可能性のある時間に)一緒に机を並べて仕事をしていた同僚が、誰もアクションを起こしてくれなかった。この本の取材に同僚たちがもっと話してくれていれば過労死の背景にもっと迫れたと思う」と話した。

また参加した NHKの元記者は同僚たちが沈黙していることについて「われわれは取材ではさんざん取材対象に『これはおかしいじゃないか』と迫る。それが逆になったら、答えようとしないのは報道機関として記者としておかしい」と、後輩たちが勇気を出して事実を明らかにするよう訴えた。

最後に、桂壮三郎代表委員が閉会あいさつを行い、終了した。

もくじへ

障害者権利条約の理解へ

「移動の自由」を妨げるのは、施設・設備環境や制度です

森 智広 (詩人・下安松在住)

私は脳出血を起こして9年半になります。後遺症の右半身マヒは、ボツリヌス療法をとり入れたリハビリテーション治療により、徐々に改善する方向にあります。変化は見えづらいのですが、あきらめずに続けます。

私は外出の時,近くへのときは徒歩ですが、少し遠くなると車いすを利用します。介助者は,ほとんどの場合、妻の幸子さんです。

さて、車いすによる移動ですが、「移動の権利」について放送大学で学んでいます。憲法22条は「旅行の自由」「移動の自由」を保障しています。しかし、私たち障害者とくに車いす利用者にとって、「移動する」ことを実現するには、いくつかの障壁を乗り越えねばなりません。

段差や階段が目前に立ちふさがることがあります。小さな段差でも、介助が得られなければ、立ち往生することもあります。車いす利用者は、エレベーターがなければ地下鉄も利用できず、建物の階上にも上がれません。車いす利用可能なエスカレーターもありますが、係員を呼ばなければ利用できない仕組みのところが多いです。

車いす利用者は、行き先への道路状態や、建物の中の通路の幅は充分か、車いすは自力で操作できるか、介助者が必要かなどをクリアーしなければなりません。身体に障害があるからではなく、施設・設備環境や制度などが障壁となり、「移動の自由」を妨げているのです。

障害者権利条約では、「障害者が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、妥当な費用で個人的に移動すること」(第20条a項)が容易でなければならない、とされています。

まわりの多くの人々から、障害者権利条約への理解を頂けるよう、9条を守り生かす運動といっしょに、こつこつねばり強く取り組んでいきます。

もくじへ

リレーエッセイ

戦争体験、合唱団との出会い

久保 征子(所沢新町在住)

私は5歳から7歳まで中国にいた。父は奉天(現在の瀋陽)にある農場に勤め、城壁の中にある社宅に家族4人で暮らしていた。終戦直前、2度の空襲警報が出され、最初は遠くの夜空が赤く染まっていたことを覚えている。2度目は昼時で、防空壕から出ると、茶箪笥にあった弁当箱が隣の部屋の鏡台に乗っていてびっくりした。「いまのうちに」と母にせかされ、安全な農村の畑へと逃げた。街の中をかけぬけるとき、道のあちこちに傷ついた死体が転がっていた。見るのもつらかったことを思い出す。そして、奉天から北京に移り、その後、引き揚げ船で帰国した。病人は乗船できなかったので、母は風邪で青い顔の私に頬紅をし、生卵で元気づけてくれた。

小学2年の3学期に中国から引き揚げ、生まれ故郷の宮崎に転校した。農家の次男だった父は農業で生計を立てるしかなく、貧しい生活がつづいた。方言で話せずいじめにあったこと、くじ引きで配給の長靴を得たこと、黒塗りされた教科書、脱脂粉乳ミルクを飲んだことを思い出す。

そんな子ども時代を送った私だったが、地元の「どんく(蛙)合唱団」に参加したことをきっかけに、転居の先ざきで合唱団を探し、反戦、平和、労働歌を歌いつづけた。そして「悪魔の飽食」を歌う合唱団に出会った。私が中国にいたころ、ハルビン郊外で「七三一部隊」が人体実験や細菌兵器の開発をしていたことを知った。いまは犠牲者を追悼し、平和の祈りを込めて歌いつづけている。海外6カ国で上演し、全国の仲間が集う全国縦断コンサートは29回になった。

もくじへ

私も会員です

松田解子の声が聞こえてくる

中村 恵子(北秋津在住)

今年は、最後のプロレタリア作家といわれる松田解子の没後15年にあたります。代表作『おりん口伝』、中国や朝鮮から強制連行され、秋田の花岡鉱山で戦時増産のために過酷な労働を強いられ蜂起した事件を描いた小説『地底の人々』、女性詩人では初めて発禁処分をうけた詩集など、小説、ルポ、詩の作品を数多く残しています。

「あの戦争中、どれほどの抵抗をこのわたしがしたかと思うとね、恥ずかしくてね、…」。松田さんの戦後の作品とすさまじいまでの行動の根底にあるのは、このことでした。

いま、世界を見ても、日本を見ても、この所沢でも、子どもたちに平和な未来を約束できるか? と危惧することばかりです。松田さんや、あの時代の多くの大人たちが残したであろう悔いを、平和憲法のもとで生きた私たちこそ、その悔いを持たないで生きたい。気が付いたら大きな波の中で身動きもできなくなっていたということがないように、松田解子の振り絞った声が聞こえてくる。