機関紙158号

機関紙158号 (2019年11月5日発行)

安東 彰義 (こぶし町在住)

台風19号は東日本を中心に甚大な被害をもたらした。死者84人行方不明9人、河川決壊などによる家屋浸水は6万8700棟に上り、収穫できなくなった農作物の被害も甚大だ。心からお見舞いを申し上げたい。

先の台風15号では、千葉県を中心に暴風雨により大きな被害をもたらしたが、とりわけ停電によるライフラインへの打撃は異常なものだった。実に1ヵ月近い期間、停電復旧がなされなかったことに、非難の声が集中した。政府は電力復旧をひたすら東電にまかせきりだった。

いったい安倍政権はこのとき何をしていたのだろうか。みずからの「野望」である憲法9条「改正」をはかるために、内閣改造に夢中だった。そして、「日本会議」を中心とする改憲閣僚を勢揃いさせた。

さらに10月からは消費税10%増税を強行した。一方、F35ステルス戦闘機の爆買い、イージス・アショアの導入、「いずも」の攻撃型空母化など、ひたすら海外進攻できる体制づくりに躍起となっている。

アメリカ武器の爆買いは、直接、米政府を通して行われるが、費用は先払い済みという。しかし、実際には武器が調達されていないものが数百億円にも上ると、NHKニュースは伝えた。

また、ホルムズ海峡周辺のオマーン湾など中東海域に自衛隊派遣することを決定した。名目は「調査・研究」、目的は「情報収集」、決定は国会承認不要という。

国内的には、「桜まつり」に従来の3倍5700万円もの経費を計上し、安倍首相の膝下・山口県の後援者を大量招待するという。また、天皇即位にあわせて、55万人もの恩赦を閣議決定したという。

ことほど左様にみずからの政権維持のためには、国民の痛みや悲しみなどを一顧だにしない非情な安倍政権。「戦争をする国」へと暴走する安倍首相をこのまま見逃すわけにはいかない。

10月19日の朝日新聞は、「自民党は18日、和歌山市で憲法をテーマにした千人規模の集会を開いた。安倍首相の意向を受けて憲法改正の機運を高めるねらいで、今後、全国各地で支持者らを対象に集会を重ねる計画だ。…今月下旬には、岸田文雄政調会長が主導する『地方政調会』で憲法を取り上げる。埼玉から始め、月1回のペースで地方議員らとの意見交換を進めていく予定だ。…国会で憲法審査会での審議に応じるよう野党に促す…『二正面作戦』」と報じた。

日韓問題を政治的プロパガンダに使い、敵を作って世論を勇み立たせる形で、支持率のアップや政権浮揚に利用する。まるでナチス・ヒトラーの大衆扇動術を実践しているようにも思われる。

「ウイン ウイン」だ、「目配りだ」、もう決してだまされないぞ。国民こそ主人公の政治の実現めざして力を合わせようではないか。平和憲法守りぬき、9条改憲は絶対阻止するぞ!

もくじへ

2019.10.10 九条の会

安倍首相は、先の参院選において市民と野党共闘の頑張りで改憲勢力3分の2の議席の維持に失敗したにもかかわらず、内閣改造と党役員人事で任期中の改憲発議強行に本腰を入れる体制をつくり、臨時国会に臨んできました。

安倍自民党がねらうのは、改憲発議の第一歩として憲法審査会において何が何でも自民党改憲案を提示し、その審議に入ることです。そのため、自民党は、改憲手続法改正審議と並行して改憲案の提示を行おうとするなど、なりふり構わぬ形で議論に入ろうとしています。臨時国会で改憲案を提示して来年通常国会で発議強行、というスケジュールを描いているからです。

臨時国会での所信表明演説においても、安倍首相は、改憲審議入りで演説を締めくくりました。「令和の時代に、日本がどのような国を目指すのか。その理想を議論すべき場こそ、憲法審査会ではないでしょうか。私たち国会議員が・・・しっかりと議論していく。皆さん、国民への責任を果たそうではありませんか」と。

それに呼応するように、衆議院議長が今国会での改憲手続法の改正を促す発言をしたことは、その職責を逸脱した言語道断の暴挙といわねばなりません。

さらに、安倍自民党は、改憲問題がすすまない背景にある「安倍改憲反対」の国民世論を意識し、国会審議と並行して、草の根からの改憲世論づくりに本腰を入れようとしています。日本会議と連携し自民党全支部での改憲推進本部づくりをはじめ、改憲国民投票を見据えて策動を強めています。

韓国との対立を煽る一方で、朝鮮・中国の脅威を口実にして自衛隊の海外での武力行使を目指す9条改憲に執心する安倍政権の態度は、朝鮮半島の非核化、東北アジアの平和構築の方向に真っ向から逆行する極めて危険な策動です。安倍改憲を阻むことは、アジアと世界の人々に対する日本国民の責務となっています。

改憲の新たな局面を迎えたいま、まず必要なことは、こうした安倍改憲の狙いと危険性を市民が共有することです。「安倍政権下の改憲」には反対の声は多数ですが、自衛隊を憲法に明記する9条改憲の危険性は、まだまだ市民の中には浸透していません。また、改憲手続法は、いま問題となっている有料CMが「カネで改憲を買う」危険をもっているだけに留まらず、公務員・教育者の地位利用の国民投票運動の禁止や「組織的多数人買収・利害誘導罪」など市民の自発的な運動を規制する致命的欠陥をもっていることも見逃せません。草の根からの学習、討論運動を巻き起こしましょう。

先の参院選で3分の2を割らせた、3000万署名をはじめとする市民の運動に確信を持ち、改めて、署名、集会、スタンディング、ネットでの配信、など草の根からの運動をさらに幅広く大きなものにしましょう。草の根からの市民の声で安倍改憲を包囲し、阻止しましょう。

もくじへ

前号で「秋田魁」のJCJ(日本ジャーナリスト会議賞受賞を伝えました。今号では、編集部の了解を得て前川喜平さんの記念講演要旨を掲載します。

前川喜平さん講演

文科省では広報担当が各社の記事をチェックしている。まだ発表になっていない事が記事になることもある。第二次安倍政権になってから、A紙やM紙やT紙が書くと「誰がリークしたのだ」と犯人探しが始まるようになった。

「新聞記者」という映画の劇中座談会に出演した。この映画はフィクションだが、きわめてリアリティがある。メインのストーリーは国家戦略特区で総理のお友達が運営する大学が新設されるというどっかで聞いたことのあるような話だ。観客動員数は好調だが、テレビでは全く紹介されない。これが今のメディアの実情なのだと思う。

2年前に加計学園の問題で、総理のご意向と書かれた文書が出てきた。私はその文書を見たことがあるので見たことがあると答えた。

この文書を菅義偉官房長官は「怪文書のようなもの」と言った。文科省では確認作業をして文書の存在を認めた。おそらく官邸は文書の存在を否定して欲しかったのだろう。

権力が使う「中立」「公平」はウソ NHK放送せず

2017年、NHK社会部記者の取材を受けた。NHKはすでに加計問題について多くの情報を持っていた。ゴールデンウィークの前、カメラを回して取材を受けたが、そのインタビューは一度も放送されていない。

5月17日の朝に朝日新聞が、「官邸の最高レベルの意向」と書かれた文書の存在を報じた。

前の年の秋に、杉田和博官房副長官に呼ばれて新宿のバーへ行っていることについて注意を受けていた。店ではいろいろな話が聞けて無駄ではなかった。それがスキャンダル化された。

読売新聞が5月22日に私が出会い系バーに行っていると報じた。その前日、後輩の初等中等教育局長が「和泉洋人首相補佐官と会うか」と聞いてきた。その局長は安倍官邸に受けのいい人物で、今度、事務次官になった。(第二次以降)安倍内閣は6年半も続いている。その間に事務次官が3交代、4交代している。だんだんどの役所も上の方は官邸べったりになっている。

和泉氏の打診は加計問題で発言しなければ、記事を抑えてやるという取引だったのではないか。

その頃、自宅がメディアの取材陣に包囲されていた。私は都内に潜伏していたが、取材陣の中にいた東京新聞の望月衣塑子記者から、記者会見をするなら包囲を解くよう取材陣を説得したと連絡があった。そこで5月25日に記者会見をした。

菅官房長官には、私の辞任に関しても事実と異なることを言われた。天下りあっせん問題を収拾するために、辞任すべきだと思い、17年1月5日に当時の松野博一文科大臣に辞任を申し出た。その後、杉田官房副長官のところへ出向いて、辞任を了承してもらった。

支配力を強める

しかし菅官房長官は、「任期の延長を求め地位に恋々とした」と記者会見などで繰り返した。

安倍政権はこれまでのどの政権よりもメディアをコントロールしている。7月の参議院選挙でも、ほとんど報道しないことで政権に加担した。

本来、国家権力から独立して自由でなければならない分野にメディアと教育がある。主権者は政府が何をしているか知る権利がある。

教育も主権者を育てる。権力者にとって知る権利、学ぶ権利は都合が悪い。それを妨げようと権力が使う言葉は「中立性」や「公平」だ。

JCJ編集部

もくじへ

持丸 邦子 (会代表委員)

加藤圭木さんが入学した年の3月は、所沢高校が「日の丸・君が代」で標的となった卒業式でした。PTAは、その時の教員の処分撤回を求めて運動を進めました。海外の教育研究者が取材に来て、それが論文になり、所沢高校の名が世界的に有名になりました。そんな中、圭木さんは生徒会本部役員となり、ほぼ毎日のように生徒会新聞を出していたことを同級生の親として、いつも、感激して見ていました。PTA会長だった学芸大教授の影響を受けられたのか、学芸大入学後、通常は3年生からのゼミに早々入り、大学2年か3年時には、ソウル市立大学に留学し、将来の方向性を早く見つけられました。

私のように、地方の制服がない高校出身で、自由で個性的だと自負してきた者にとっても、その頃の所高には、驚くほど本当に個性的な生徒たちが揃っていたと思います。

全国の吹奏楽 コンクールで2位(?)になった吹奏楽部で、徹夜して編曲をしていた生徒は医学部に進学し、圭木さんと一緒に生徒会活動を一生懸命していた生徒は物理の先生の難しい説明をわかりやすく他の生徒に説明し、今は、中学の教員と聞いています。エグザイルのNaotoさんも同級生です。体育祭でピンクの迷彩柄の戦車を登場させて「銃の代わりに花を」という演出をする生徒の世界観は、大人の感覚を遙かにしのいでいました。

そんな所沢高校の自由な校風を嫌う政治家は意識的、無意識的に、それを潰してきました。それでも生徒たちは自由を維持しているとは聞いていますが、今、最寄りの西所沢駅の踏切近くで登校指導をしている先生方を見るととても残念です。

私は所沢高校が生き返ってこそ、今の日本の若者が元気を取り戻すと思っています。そんな自由な所沢高校で、それでも子どもに関わりたいPTAのおじさん、おばさんたちをいつもニコニコと辛抱強く見守ってくれていたのが加藤圭木さんだった、という印象です。

もくじへ

寺島 康子 (小手指元町在住)

私は1935年に世田谷の三軒茶屋で生まれました。幼少時は戦争中で小学校は「国民学校」となり教育勅語を暗唱させられました。子供達の遊びは、縄とびや鞠つき、お手玉などをしながら、軍歌を意味も分からずに歌っていました。また、朝鮮人を揶揄するような歌も流行っていました。戦争が激しくなり、4年生のときに学童疎開で長野県へ行き、そこで終戦を迎えました。

東京の家は空襲で焼失し、毎日新聞の記者だった父は報道員として戦地に行き現地で召集され、フィリピンで戦死しました。残された母と兄、弟と私は、戦後の食糧難の中、間借り生活を転々としました。

中学を卒業してすぐ私は働きに出ました。高校は夜学に行こうと思ったのですが、なぜか演劇の研究所に入り、そこでの体験が今の自分につながっています。

1952年頃、朝鮮戦争の悲惨を詩った、詩と民族音楽で構成された「朝鮮のうたごえ」という舞台に初めて出演しました。そのときにコーラスで歌った、「アリラン」や「鳳仙花」のふるえるような感動がいまだに残っています。

その後、亡き夫、寺島幹夫が遺した「語りの会」を引き継いだ発表作品に「鳳仙花」と題した「女たちの在日」という証言集を取り上げました。

いま、またとても気になります。

韓国と日本のそれぞれの首脳が意地を張り合っています。同じアジア民族、先祖はつながっています。何でお隣さんと仲良くできないのかと強く思います。

世界中、宗教や主義思想の異なることによる民族間の争いが絶えません。いま、グローバル化の時代、多様な価値観を解り合えることが大切だと思います。

もくじへ

大山 茂樹

4月に始まった、米軍所沢通信基地への横田基地の土砂搬入は、現在、ダンプが時折出入りしているものの、搬入はおおむね終了したと思われる。積み上げられた土砂の一部を取り崩し搬入ゲート前までならしている。しかし、土砂の山は依然4m近くあり、米軍が市に説明した、「県条例に配慮して2mの高さにする」との約束は守られていない。

一方、横田基地の外周道路の延長工事は、築山の一部を切り崩す工事が終わり、砂利が敷き詰められ、道路建設工事は進んでいる。問題は何も解決していない。土砂汚染の疑念はそのまま、市は米軍の土壌調査のデータすら公表していない。

もくじへ

原田みき子(沖縄県本部町在住)

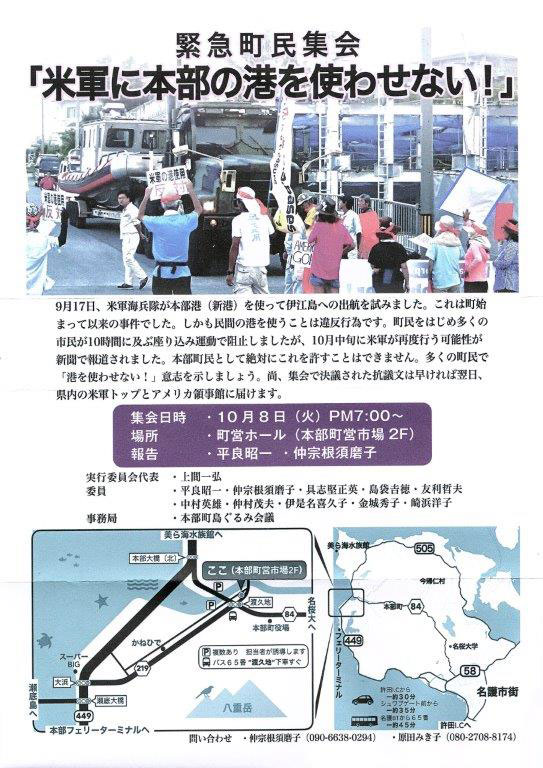

9月17日の事件は、まざまざと基地の島「オキナワ」を痛感させるに十分だった。それは早朝7時に始まった。米軍海兵隊が本部(もとぶ)の観光の玄関口である新港から、伊江島に向けて訓練用の船を出航させようとしたのだ。町始まって以来の事件であり、そもそも民間港を使うことは禁じられている。私たちは「米軍に港を使わせない」と書いた赤いハチ巻を締め6時に結集した。60代以上が多かったが全港湾労働組合から50名の若者が駆けつけてくれ拍手が起こった。すでに塩川港のたたかいは2年を過ぎ、仲間は疲れ切っている。さらに困難が増すのか…緊張が走った。

防衛局の職員に加えて100名以上の機動隊員が米軍を守ったが、私たちは米軍車両の前に座り込んで港への侵入を阻止した。10時間ものあいだ、デモと歌とトークでつないだ。米軍はドアを開けてバスの通行を邪魔したが、ナンバープレートを付けていないことが判明し激しい批難の中を帰って行った。

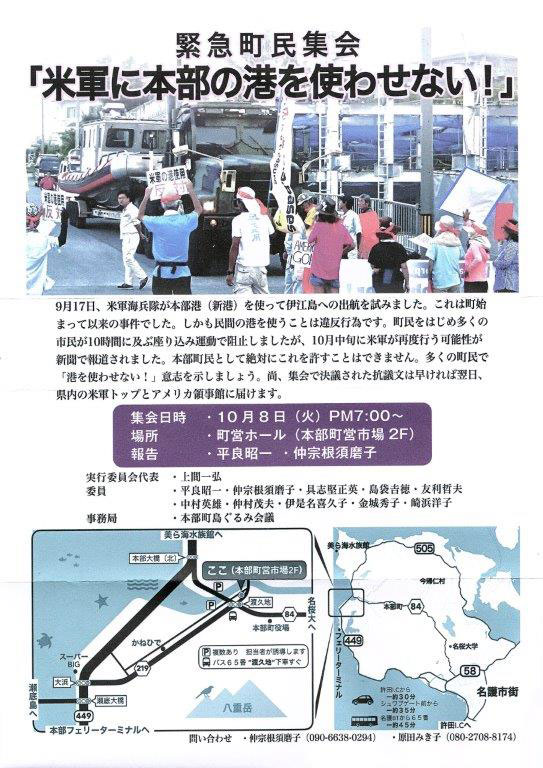

事の始まりは港を管理する町へかかってきたブロークンな英語の電話だった。出た職員は意味が分からず、途中で米軍が「港を使う」と言っていることに気づいたという。メールと文書で自粛を申入れたがまったく無視された。2度目がありそうという新聞報道に、私たちは10月8日緊急町民集会を開いた。急なことでありビラ入れも十分でなかったが200名の人が集まり「絶対に米軍に港を使わせない」決議文を採択した。

10月7日の沖縄タイムス紙に米政府がこのたたかいに注目しているニュースが載った。10月11日に抗議に訪れた防衛局と外務省沖縄事務所では「町と協議して町民に迷惑のかからない時間帯と場所を選んだ」とまったくデタラメな言い訳を繰り返した。目を伏せて喋る防衛局次長と沖縄担当大使に怒りを超え哀れを感じた。米軍の手先となって沖縄県民を苦しめる外務省と防衛省。いずれも米国の省庁でしかない。日本に主権が無いことがよく分かる。

もくじへ

鈴木 太郎(演劇ライター)

東京・新宿区中落合、目白通り沿いにあるシアター風姿花伝。客席は百席に満たない小劇場だが、女優の那須佐代子が主宰する年1回のプロデュース公演が注目を集めている。6回目のことしは、スウェーデンの名匠ラーシュ・ノレーンが1983年に発表した作品「終夜」を上演した。3時間半におよぶ会話劇は緊張感に満ちている。9月29日から10月27日までのロングラン、意欲的な取り組みである。演出は上村聡史。

この物語の時間設定は、葬儀後の夜から翌朝までのリアルタイム。ノーカットで上演すれば7時間近いと言う。登場するのは2組の夫婦、男女4人だけ。母の火葬を終えて帰宅した精神科医ヨン(岡本健一)と妻のシャーロット(栗田桃子)。少し遅れてヨンと不仲の弟アラン(斎藤直樹)と妻のモニカ(那須佐代子)が訪れる。ヨンとシャーロットが互いの不満をぶちまける。ヨンは先妻の子どもに電話で相手をする。アランとモニカも争いごとを口走る。各々が抱える人生の不安や、男と女としての葛藤が燃焼されていく。

結末のない会話はどこまでも続く。それが不思議な芝居の世界を生み出している。演技にもそれぞれの個性を発揮、岡本の陰影の深さ、栗田の小悪魔的な動き、斎藤の暴君的な要素、那須の悲しみに耐える慈愛、等々である。

セットは抽象的だが、ベンチのような収納スペースがあり、小道具を巧く登場させていく。なによりも母の骨が入った白い骨壺が物語のすべてを集約させていく効果的な存在であった。

もくじへ

◆ 相次ぐ台風上陸によって、各地で甚大な被害が発生しています。復興には膨大な費用を要します。世話人会では、トランプ米大統領の求めるF35戦闘機やイージス・アショア設置などの「爆買い」をやめ、そのお金を被災者支援に回せと、「9の日」行動などで訴えていくことを確認しました。

◆ 11月9、10日、新所沢公民館で「文化祭」が行われます。私たちの会は、中原道夫さんのアウシュヴィッツの詩を中心に展示します。絵手紙、切り絵、書、写真など、多くの文化サークルが出展します。ぜひお出かけください。

◆ 16日に行われる憲法カフェ「「日韓」関係を考える」が迫ってきました。チラシを同封しました。日韓関係を憂慮している方、関心を持っている方に声をかけ、ご参加ください。

もくじへ

トップページへ