できなかった「戦争に反対」

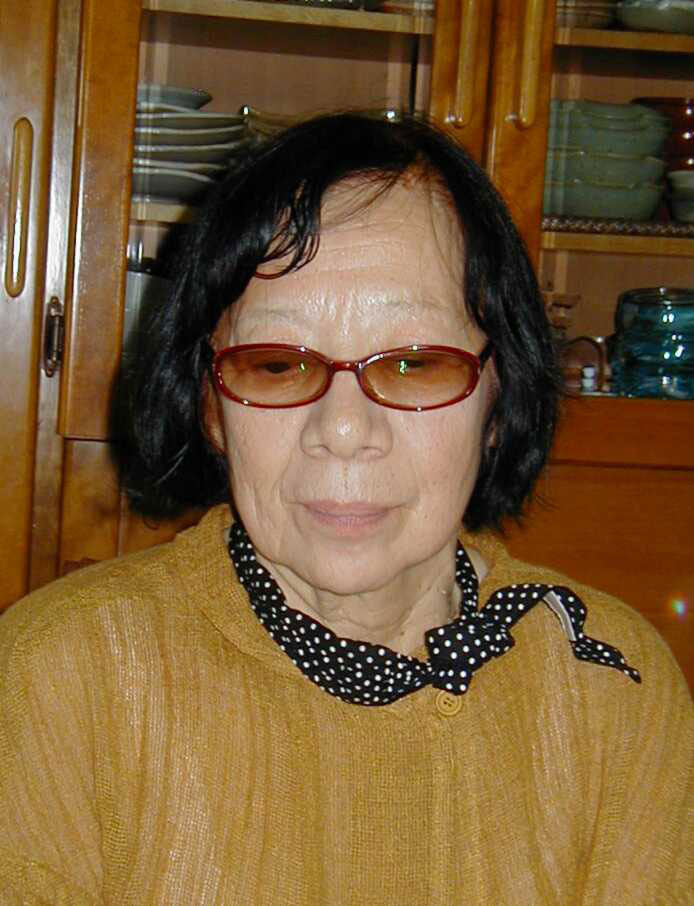

中本みよ(こぶし町在住)

敗戦の時私は26歳でした。その頃は中島飛行機武蔵工場の製図課で働いていました。

男不足になっていて、女子機械工補導所というのがあってそこで勉強して、いくつかの職場を経てのことです。だんだん軍の締め付けが厳しくなり、設計・製図は軍の秘密事項でもあり、何を持ち込んでもいいが持ってはでられない、そんな状態でした。

いい課長がいて傑作は、おしやべりして仕事をしていても、仕事さえはかどっていれば何も文句を言われない職場でしたが、ある時いきなり『うるさい、オレがいる間は静かにオレを寝かせてくれ』とお互いかばい合って仕事していたものでした。

パンツ貰いに田舎に帰る

東京での最初の空襲はその中島飛行機工場が狙われたものでした。たまたま私は友達のお兄さんが亡くなってお葬式に行っていて、空襲には会わなかったのですが、その後も何度も何度も狙われました。空襲で一人が亡くなり、負傷者も出て女工達が交替で看護に当たっていて、空襲になっても負傷者をおいて逃げることも出来ず、怖い思いをしていました。

8月15日は会社には母と別れをしたいといって、田舎の母のところに帰っていたときでした。天皇の放送を聞いても何を言っているのかよくわかりませんでした。でも、これで戦争が終わったらしい、やれやれという気持ちでした。

田舎に帰っていたのは、実はパンツを貰いに帰っていたのです。田舎は秋田の横手ですが、母がパンツなどはかない着物だけで暮らしていたのですが、パンツが配給になりたくさんあまっているのでもらいに帰っていたのです。その頃は自分はどこで死ぬかも判らないとそんな毎日でしたから、つぎはぎだらけのパンツをはいていて、空襲にあったらどうしよう、どこかで、どこかで焼けこげになって気恥ずかしい思いはしたくない、そんな気持ちでした。

敗戦を知って、後悔したことは戦争に反対することが何も出来なかったことです。天皇に背くなどという雰囲気はどこにもないときでしたし、何も考えられなかったのです。

もう、何もできなくて

私の家にはマルクスの本とか小林多喜二の本が土蔵の2階にたくさんあって、小さいとき訳もわからず兄と良く読んでいました。父は右翼で県会議員までした人でもありました。母方の叔父が戦争に反対して、投獄されていたのを釈放されると家に引き取り、住まわせる人でした。

なぜそうしたことまでしたのか、よくわからないでいましたが、何かの体験があったのでしょうか。そんなわけで、家には憲兵は乗り込んでは来ないと蔵書を全部引き取っていたのです。

私、今は人の役に立つこと、もう何も出来なくなっているのですが、それは寂しいですね。

伝えたい、語りたい 2

終戦から63年目の夏 「女たちの戦中、戦後史」

白木の箱の前で泣いた母 いまでも記憶に残るあの日

伏木野静代(山口在住)

今年の埼玉戦争展に私ども、「平和遺族の会」は6人の戦死した父親たちの写真を飾り、子どもである私たちは一人ひとりの想いを書きました。

タイトルは「私の父、兄は戦争で死んだ」です。戦争になればかならず兵隊が生まれ、大けがや病気になることもあり、戦死すれば家族は取り残されます。

父が中国で戦死したとき、母は25歳、私は3歳でした。母が白木の箱の前でワァワァ泣いていたのが、私の人生の最初の大きな出来事として、記憶がはっきり残っています。

その後、母は周りの勧めもあって父の弟と結婚し、私には5歳と10歳離れた二人の弟ができました。

実父の記憶がないものですから、この家庭が当たり前と思い、大人になってしまいましたが、今になって思えば、平凡な家庭を保つために、父母、特に養父の苦労は大きかったのではないかと思います。

今年の6月に7回忌をすませた養父に聞くことはかないませんが、元々、口数の少ない人ですので聞いても答えてくれないかも知れません。ただ感謝あるのみです。

一方、戦死した実父は母に言わせると片岡鶴太郎によく似ているということですが、埼玉戦争展に掲示した写真を見て友人は石川啄木に似ていると言いました。私にはどちらに似ているかわかりません。強いていえぱ養父のすぐ下の弟である叔父に似ています。そんな影の薄い実父がすごくかわいそうです。

その叔父が私に手紙をくれました。中国まで慰霊に行ったことを喜び、中国の人々に感謝し、最後にこう書いてありました。「人は二度死ぬと聞きました。一度目は普通の死に方です。二度目は、その人を知っている人がいなくなることです」

伝えたい、語りたい 3

終戦から63年目の夏 「女たちの戦中、戦後史」

同窓の3分の2を3月9日の空襲で失う、私は北に逃げて助かった

忍足まつ枝(小手指町在住)

昭和5年、昔の本所区で生まれました。私が長女で兄妹は5人です。女学校に入った時にはすでに戦争が厳しくなっていました。2年生の時に学徒動員で白髪橋のそばの工場に通いました。これからは学校に来なくてもよいから、毎日、工場にくるようにとの長い訓辞がありました。ものすごい騒音と油の匂いに、失神してしまいました。父が校長と交渉してくれ、学校では1年生から5年生までの選ばれた生徒が校内作業に回り、軍服など縫ったりしていました。私はその経験がなかったので、煙草箱ののり付けをしていました。

私の家の家業が食料品を扱っていましたが、どこも商品はなく、戸を下ろしていました。父の店には多くの登録者(配給)がいたので父が一人ではできなく、私は計算が少しできることから、二人で作業することにして、配給の日は学校を休みました。 大勢いた小僧さんもいなくなり、近所は女ばっかりです。向島界隈は表通りに商店が並び、一歩入ると鉄工所ばかりです。そこにも男の姿はありません。

防空演習があっても並ぶのは女と子どもばかりでした。毎日のように出征兵士を送る人が家の前を行列していきました。多くの人に見送られても妻は近くに行けなかったのです。柱の影から妻が無事を願って見送るのは本当なんです。

父は年配で召集を受けず、防空演習も嫌いでした。みんなが防空演習をしてくれれば、その日は美味しいものを調達してきて、振る舞うからと女と子どもに防空演習をさせていました。そんな父でした。

みんな焼けてなにも残らなかった

だんだん空襲が激しくなって、毎晩服のまま寝ていました。3月9日は寒い夜でした。家の前に曳舟川が流れ、向こう側の人と「今晩は冷えるね」、「川が凍りそう」と話しているうちに警戒警報が鳴り、みんな家に入りました。しばらくして「空襲だ」とのものすごい声に外に出ると空は真っ赤でした。何がなんだかわからなくなりました。

母からは、おねいちゃんの位牌だけ持って逃げろと言われていましたので、それを鞄に入れました。隣に忍足かずさんという、私の親のような人がいました。その人と逃げなさいと言われていました。その家には重度の障害者がいました。二人で逃げなさいと言うのですが、私はその人を助けたくて、夏ふとんでぐるぐる巻きにし、二人で引っ張って逃げました。町内の人は逃げた後で、ここで三人で死ぬのかなと思いました。地面が熱くて歩けないのです。でも曳舟川に沿って、四ツ木の土手を目指しました。

父は一人で残り、「四ツ木の土手でみんな待っているよ」と言ってくれたのですが、先に行った隣組の人はみんな死んでしまいました。そのうち、私たち三人も歩けなくなり、気がつくと3階立てのビルが目に入りました。水道がタラタラと流れていました。ここで一晩明かそうとその工場に入りました。いま考えると資生堂の工場のようです。三人でうずくまって朝を迎えました。助かったと心から思いました。

また、夏ふとんにぐるぐる巻きにした障害者を引っ張って、向島仲ノ郷の家まで戻ろうとしたのですが、今度は重くて苦労しました。北に逃げて助かったのです。南に逃げて押上川に入った人はみんな死にました。父も南に逃げたのですが、運良く助かりましたが目をやられました。押上の駅の近くでバケツの水の雑巾を目にあてて朝まで過ごしたそうです。

みんな焼けてなんにもありません。瓦礫の山です。向島でも奇跡的に焼け残ったところがあります。そこに住む父の知人の家に避難しましたが、食べるものはありません。父の眼の視力は回復することはありませんでした。

学童疎開が始まっていました。兄妹4人の一番下はまだ1歳です。鴨川にある母の実家が4人を引き受けてくれました。集団で疎開するか、縁者を頼るか選択できたのです。

夫(故忍足欣四郎都立大学名誉教授)は10人兄妹で夫から上は戦地に行き、下は長野に家を借りて疎開していました。食べ物を手に入れるのに苦労したようです。

夫と私は一歳違いで同じ本所の生まれです。夫の実家は鉄工所で景気も良かったのですが、戦争ですべてを失いました。夫は長野に疎開したが、私は本所に残り、父と一緒に配給の仕事をしていました、卵が月に何回か配給になっても、一人が何匁目の分配です。三千人の配給を父とやっていました。車で卵がいっぱいきますが、一人一個にもなりません。一家族で一個程度の配給だったのです。粉の配分も難しかったが、納豆だけは一人一個配れたと記憶しています。それも月に一回か二回でした。東京の暮らしは大変でした。

3月25日には、母の疎開先の鴨川に行きました。4人の子どもを連れていき、着物と食べ物を交換するような生活でした。私も鴨川に行ったのですが、在学証明書(学校、区役所も焼けてしまい)がないから、地元の学校に転校できませんでした。7月になんとか証明書を入手して、鴨川の私立の女学校に編入しました。毎日10キロの道を歩いて通いました。喜んで学校に通ったのですが、また、学徒動員がきて、鴨川から船橋の工場で飛行機の部品を作りました。毎度の食事はアルマイトの器に一杯のすいとんのようなものでした。バラックの宿舎で裸同然で全身シラミまみれの生活でした。

そのうえ、夜も昼も空襲の連続です。堀切菖蒲園で間借りをしていた父は東京の配給の幹部でした。そこにハガキを出して迎えに来てほしいと訴えたところ、父は飛んできました。「子どもがいないと、配給が一人ではできないから、東京に帰してほしい」と父は交渉したのですが、「この非国民」と往復ピンタを受けました。しかし、「この子がいなくては配給ができない」と父が頑張り、その日のうちに京成船橋から電車に乗って堀切に戻りました。堀切に戻りほっとしたときに終戦になりました。ラジオもなく本を読んでいたら、隣組の組長さんから「全員集まって下さい」の声がかかり、戦争が終わったことを知りました。

女学校5年のうち、まともに勉強したのは1年間だけです。本所高女は地元の生徒が多く、5クラスの3分の2が空襲で死にました。残ったものだけで、昨年までクラス会を続けてきました。先生はある時のクラス会で、一人ひとりの名前を大きな声で読み上げました。3月9日の夜、当直だった先生はクラス全員の写真と名簿を持って避難したそうです。「せっかく残ったんだから、このことを(戦争・空襲)を忘れないで生きていってほしい」と話しました。

終戦になり、高女での勉強も始まりますが、野外での歌などからです。鉛筆もノートもありません。友達の消息が分かればみんなで喜びました。子どもたちは田舎に疎開して助かっても両親が戦災で死に孤児になったケースがいくらでもあります。

戦争中、女はよく働きました。戦前の向島界隈は仕事も多く豊かな街でした。下町の女だからみんな働き者です。とりわけ長女は許嫁を戦争で失ったり、戦死した男親のかわりに働いて幼い兄妹を育てることを余儀なくされました。生涯独身という人を沢山知っております。戦争が負けるとは思っていませんでした。最後は神風が吹くと教えられました。

こんな経験もうたくさんです。犠牲になるのはいつも弱い者です。戦争は絶対にしてはいけません。私も生きている限りこの経験したことを伝えていきたいと思います。

伝えたい、語りたい 4

終戦から63年目の夏 「女たちの戦中、戦後史」

歌と私と戦争と

松樹偕子(花園在住)

60数年前、わたしは学童疎開先の茨城県のお寺で来る日も来る日も“疎開は勝つため国のため必ず元気でやり抜くぞ/そうだそうだ/やりぬくぞ”の歌で一日が始まる生活を経験しました。歌が心とからだをゆさぶり、この人里離れた、家庭から引き離された生活も、今与えられた一つ一つを一生懸命やっていれば必ず良いことがある……と信じて、おかっぱ頭の私は力をこめて歌ったものです。

よきにつけ悪しきにつけ、歌は人の生を後押しし、エネルギーを満たしてくれることを知ったのは皮肉な巡り合わせだったかも知れません。気が付いたら私は音楽教師になっていました。

縁あって知的障害児と向き合うことになり、音程も発声も…一般の基準からすれば、極めてお粗末なものです。しかし、彼らの心の奥にある何かに触れることができた時、目をむき出し、顔を真っ赤にして歌う。その歌声を引っ込めてはなりません。

そして常に“音楽とは何?”の課題が私を支配し続けたのです。

作曲家・林光氏の「君が代が入り込めない音楽教育」ということばに共感して、養護学校高等部の卒業式に「平和とぞうとこどもたち(“ぞうれっしゃがやってきた”より)」を含む一連の平和の歌で彼らを社会に送り出しました。

終戦から63年、年金者組合うたごえサークル“こだま”の愛唱歌とも言える「いぬふぐり」は「くにさん」との思い出を野の青い小さな花「いぬふぐり」にたとえて歌ったものです。

一番では、「くにさん」と登った柴山には今も「いぬふぐり」も咲いている。

二番では、その「くにさん」は、戦争にいき、手紙も届かぬ遠い所で死んでしまう悲しみを歌う。(中略)

五番で、「いぬふぐり」も「くにさんも」ずっと忘れないと歌い、戦争の悲しさを忘れない。

戦争が起こらんようにする(繰り返す)。と結んでいます。

たくさんの平和の歌がある中で、こうまできっぱり言い切っている歌は多くはありません。平和の歌のルーツだともいわれている歌です。これを80歳のTさんが朗々としかもきっぱりと言い切るように歌う表情に私は元気を貰う日々です。

また、沖縄の“芭蕉布”の歌もそうです。挺身隊として本土に来ていた少女たちの手で芭蕉布(織物)の伝統は守られたといいます。

20年4月1日、米軍上陸、そして迎える沖縄玉砕の6月23日。少女たちはその知らせに涙をいっぱいためて、何かに取りつかれたように黙々と仕事を続けた。後日、沖縄に帰ったこの少女たちの手で“芭蕉布”の伝統は守られました。

一つ一つの歌に込められた思いを掘り起こし、噛み締めながら年金者だからこそ響かせ得るうたごえを引き出し守り育てる…私にとって今は老後ではありません。

“うたと私と戦争と”とともに私の人生は続いています。