8月15日(終戦記念日といわれている)は、劇団東演の「月光の夏」を見ることにしている。ことしも、成城ホール(東京都世田谷区)で正午の開演を見てきた。

この「月光の夏」は「ピアノソナタ『月光』による朗読劇」である。原作・脚本は毛利恒之、演出は鈴木宗一郎(故人)・原田一樹。2003年の初演からちょうど10周年を迎え、200ステージを数えている。

朗読劇「月光の夏」は、ピアノソナタ「月光」の演奏と4人の俳優による朗読(ドラマリーディング)で構成されている。1台のピアノが舞台中央にあるシンプルなセツト、照明のあかりがいい。この日は、中道佑子のピアノ、山田珠真子、小高三良ほかの出演。

物語は、1台のグランドピアノの歴史を語る音楽教師・上原公子を中心に展開される。佐賀県の鳥栖国民学校には、子どもたちにいい音楽を聞かせようと、町の婦人会の母親たちがお金を出し合って寄贈したドイツ製のフッペルがあった。そこに、目達原基地の特攻隊の若者2人がくる。出撃の前日、思い切りピアノを弾きたいというのだ。

公子の練習していた楽譜を借りてべー卜ーベンの「月光」を弾く。若者は風間森介と海野光彦だった。そして、翌日、鹿児島の知覧基地から飛び立った海野は突撃、風間はエンジンの不調で引き返してきた。その後の風間の人生が明らかになってくる。

戦争の悲劇は、多くの人々の生き様を描きだしてきた。このドラマも実話をもとに事実によって創作されたものだ。ピアノ曲「月光の夏」全曲演奏で締めくくられるラストの迫力とその後にくる静寂。そして沸き起こる拍手。68年目の終戦の意味を改めて感じていた。

もくじへ

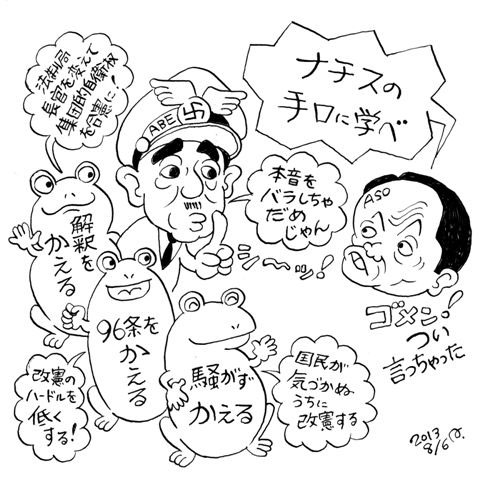

麻生財務相に感謝、安倍政権の考えが明白になった

北村 肇(「週刊金曜日」発行人)

麻生太郎財務相には感謝したいと思います。安倍政権がいま何を考え、これからどうしようとしているかがはっきりしたからです。

例の「ナチス発言」のポイントは二つあります。

(1)ワイマール憲法を有名無実化できたのは全権委任法ができたから

(2)ナチスは、改憲、改憲と騒がずに、実質的「壊憲」に持ち込んだ

憲法をテーマに講演を頼まれたときは、まず次のように切り出すようにしています。

「改憲は当面、ありません。自民党の憲法改正草案はブラフです。安倍政権が目指すのは実質的な改憲です。だから、改憲を阻止できたといって喜んでいたら大変なことになります」

官僚や政治家の手口

最初に過激なことをぶちあげておいて、反対が強まると若干、軌道修正する。これは官僚や政治家が好んで使う手口です。今回の場合でいえば、自民党草案がなぜあれほど馬鹿げているかを考えなくてはなりません。近代立憲主義を根こそぎ否定しようというのですから。「国家を縛る」憲法はあっても、「国民を縛る」憲法は存在しません。いくら何でも、そんなこと国会議員が知らないわけはありません。少なくとも、相談を受けた官僚が説明するはずです。

箸にも棒にもかからない草案を故意に公表したのではないか、という疑念を私はもっています。

草案発表→反対の声が各方面から出る→与党の一角である公明党も反対→アジア各国はもちろん、米国からも懸念の声→自民党は改憲を急がずと表明→反対運動が鎮まるそして、この後に出てくるのが「全権委任法」であり、結果として生じるのが「日本国憲法は存在すれど機能せず」という壊憲状態です。危険な「秘密保全法」

ヒットラーは、違憲の法律をつくれる魔法の杖を編み出したわけですが、いまの日本でこれにあたるのは「国家安全保障基本法」であり「秘密保全法」です。緊急事態が発生したときには、総理大臣に権限を集中し私権制限もできる。前者の法律ができれば、こんな違憲としか思えないことが平然とまかりとおります。

秋の臨時国会に出される「秘密保全法」は成立必至といわれます。これにより、報道の自由は大きく制限されます。国の政策に対する批判は影を潜めるでしょう。拡大解釈により、政府批判のメディアがつぶされたり、集会が禁止されたりする事態も予想されます。憲法が否定する治安維持法そのものです。

米国は集団的自衛権

もう一点、みておかなくてはならないのが、集団的自衛権の解釈改憲です。米国はかねてから「集団的自衛権さえ実現すれば改憲の必要はない」と日本政府に伝えてきているといわれます。

すでに自衛隊は合憲化し、海外派兵さえされているのですから、いまさら9条を変更するまでもないというわけです。

歴史認識や「従軍慰安婦」問題などでオバマ大統領のうけがよくない安倍首相は、TPPとともに集団的自衛権の合憲化に向けてしゃかりきになっています。そのためには「素人の内閣法制局長官」さえ強行するありさまです。このままでは、年明けにも合憲の解釈がなされる危険があります。

麻生氏の頭の中には、安倍政権のこうした作戦があったのでしょう。それがつい、口をついて出てきてしまった。だから、感謝したいのです。

政権側の戦略が明らかになった以上、私たちも対応策を考える必要があります。重要なのは、「改憲阻止」とともに「憲法の具現化」を掲げることです。憲法の安楽死状態を何としても解消しなくてはなりません。

それにはまず、「国家安全保障基本法」や「秘密保全法」をつぶさねばなりません。1985年に出てきた「国家秘密法」は広範な戦いによって葬ることができました。その再現こそが、憲法に命を吹き込む第一歩なのです。

(元毎日新聞社会部、元新聞労連本部委員長)

もくじへ

基地のない沖縄を願って 「ひまわり」が完成」

桂 壮三郎(映画「ひまわり」企画・製作))

基地のない平和な沖縄をスローガンに製作された映画「ひまわり〜沖縄は忘れないあの日の空を〜」が完成致しました。

映画は米軍統治下の1959年6月、嘉手綱基地から出撃したジェット戦闘機が石川(現うるま市)の宮森小学校へ墜落し、学童12名、住民6名の命を奪った大惨事と米軍の犯罪性を問う作品です。事故から50数年を経た今日に於いても遺族の方々の重い悲しみは癒されていません。沖縄はこの事件を風化させてはならないと「石川・宮森630会」を立ち上げ被害を記録する活動を進めています。

映画製作はこの思いに呼応し映画「ひまわり」を成功させる沖縄県民の会を発足させ、本土と連帯した製作運動を大きく全国に展開致しました。

映画のストーリーは前半を宮森事件の悲劇を描き、後半を沖縄国際大学ヘリ墜落事件と基地問題に挑む若者達の活動を感動的にスリリングに描いています。その大学生を演じ好評得たのは「ALWAYS三丁目の夕日」シリーズの須賀健太とNHKテレビ小説「あまちゃん」のヒロインを演じた能年玲奈です。

また、「ひまわり」を見た学生さんの感想文に「友達が死んだことへの…今も自分の責任のように後悔したり苦しんでいる人たちの気持ちを考え映画を観ながら涙が溢れました…将来、沖縄問題を解決したい…平和な沖縄に変えるために」と若々しい感想を寄せていただきました。

しかし、またしても今年8月米軍は民家までわずか2キロの山中に戦闘ヘリを墜落させました。県民の強い反対を押し切りオスプレイを再度配備強行しようとしている最中の事でした。「ひまわり」はオスプレイが配備強行の最中に製作された映画として話題を集めています。

最後に、11月上映の「ひまわり」狭山上映委員会の皆様にお礼を申し上げるとともに、多くの市民の方々のご鑑賞を心よりお願い申しあげる次第です。(小手指南在住)

(上映会)日時n月2日(土)10時と13時半の2回上映場所狭山市民会館小ホール問い合わせ041295410402埼玉土建狭山支部

もくじへ

近代日本の戦争は琉球で始まり、沖縄で終わった」

梅田正己(書籍編集者)

◆近代日本最初の対外問題

徳川幕府を倒して天皇制による中央集権国家をつくった明治新政府が直面した最初の対外問題は、琉球王国をどう「処理」するかであった、と私は思う。

というのも、1609年以来の250年間、琉球は実質的に日本(薩摩藩)の支配下にあったが、中国(清国)との朝貢(進貢)貿易を維持し、その利益を確保するため、中国に対しては独立王国として振る舞ってきたからだ。

今更、あれは見せかけでした、とは言えない。しかし広大な海域に展開する琉球は何としても版図に組み入れたい。難問解決の方途がつかめぬまま、明治4(1871)年、廃藩置県を決行した翌5年、新政府はとりあえず琉球王国を廃して「琉球藩」とし、それまでの薩摩藩の「在番奉行所」に代えて「外務省出張所」を置いた。この段階ではまだ外務省管轄、つまり準外国扱いだったわけである。

◆宮古島民遭難を“事件化”

ところがここに、願ってもない事件が“発見”される。明治4年、宮古島から年貢を積んで那覇へ行った船が帰途に嵐にあって遭難、台湾最南端の半島に漂着、54人が原住民に殺害され、12名だけが救助された。

こういう事件は、しかし特に珍しい事件ではない。琉球から中国へ、黒潮を横断して行く船旅は決して安全ではなく、これまでも漂流・遭難事件は幾度も起こっていた。そこで、こうした事態は中国当局と福州・琉球館を通じて処理されることになっており、この事件も前例に従って一件落着、琉球側から感謝状も贈られていたという(赤嶺守氏「王国の消滅と沖縄の近代」『琉球・沖縄史の世界』吉川弘文館所収)。

ところが翌5年4月、日清修好条規の改定交渉のため天津にいた日本の外務官僚が、中国の官報でこの事件の記事を見て、さっそくそれを外務省に送る。

一方、那覇の外務省出張所にいた薩摩閥の官僚も、帰還した生存者から事件の話を聞き、鹿児島県庁を通して政府に報告、以後、この事件を口実として、薩摩閥を中心に「台湾出兵」が周到に準備されてゆく。

◆日本国民にされた「琉球人」

明治7(1874)年2月、大久保利通内務卿を中心に「台湾蛮地処分要略」が閣議決定される。そこで出兵の理由とされたのが、「わが藩属たる琉球人民の殺害せられしを報復すべきは日本帝国政府の義務」である、ということだった。

つい1年半前に新設した「琉球藩」だが、そこに属するのだから日本国民だと言い、その報復のために出兵するのだとしたのである。そしてそれと符節を合わせるため、同年7月、「外務省出張所」から「内務省出張所」へと所管を移したのだった。

この間、5月、西郷従道(隆盛の実弟)率いる遠征軍(3650人)が台湾へ向かう。近代旧本最初の対外出兵である。

戦争は翌月に日本の勝利で終わるが、憤激した清国政府との交渉は難航する。結局、駐清イギリス公使の調停で妥協が成立するが、その第一項は、今回の出兵は「日本国属民」保護のための「義挙」であることを清国側が認める、というものだった。ということは、琉球は日本に属することを認めたにひとしい。

こうして、明治新政府にとっての対外関係での最初の難問---琉球の14世紀以来5百年にわたって続いてきた中国との宗主国ー属邦関係をどう断ち切るか、という問題-----は、強引な論理と軍事力によって解決された。

くり返すが、明治7(1874)年の台湾出兵は、近代日本の最初の対外武力行使である。そしてそれは、琉球を日本の領土に組み入れ、琉球人民を日本国民とする意図をもって、新政権により計画され、強行された。台湾出兵の隠されたねらいは「琉球」だったのである。

◆「最大で最後」の日米決戦

台湾出兵から70年後、沖縄は戦場となる。1944年10月、那覇を全壊させた10・10空襲を前触れとして、翌45年3月下旬から6月下旬までの3ヵ月間、沖縄は鉄の暴風にさらされ続けた。

沖縄戦はよく「日米最後の決戦」といわれる。しかし私は、「最大で最後の決戦」だったと見る。一つの指標は米軍の戦死者数である。

太平洋各地の激戦での米軍の戦死者数を見ると、ガダルカナル島攻防戦での戦死者数は1598人、レイテ島決戦で3504人、米軍の死傷者数が唯一日本軍を上回ったといわれる硫黄島が6867人と記録されている。

沖縄戦ではどうだったか。陸上の戦闘と並行して続けられた日本軍の特攻作戦による海上での戦死者約4900人を含めて1万2520人となっている。硫黄島のほぼ倍である。泥濘の中での戦闘が米軍兵士たちにとってもいかに苛酷・悲惨なものであったか、G・ファイファーの大著『天王山』上下2冊(早川書房)の中に多くの米兵の証言が引かれている、

沖縄戦からなお2ヵ月たらず、戦争は続く。だがその間、日本本土は2発の原爆投下を含む米軍爆撃機による空爆の下、ただうめき続けるだけで、もはやなすすべはなかった。戦争は、実態として沖縄戦で終わっていたのである。

70年余を通して10回を超える大日本帝国時代の出兵・戦争は、「琉球」から始まり、「沖縄」で終わった。

その沖縄で、いま何が進行しているか。

もう何年も前から自衛隊の戦略目標は南西諸島の「島嶼防衛」に設定され、陸上自衛隊の“海兵隊化”が着々と進められている。与郡国島では沿岸監視部隊配備のための用地が仮契約され、7月には安倍首相が石垣島の海上保安部と宮古島の航空自衛隊基地を“前線視察”し、「私も諸君の先頭に立つ」と激励した。

戦争をどこよりも痛切に知っている沖縄が、いままた「国家防衛」の最前線に立たされているのである。

※本稿は、今年8月15日付の沖縄タイムス・文化欄に寄稿・掲載されたものです。もくじへ

鈴木彰の「改憲はナチの時代に『かえる』道」

もくじへ

子どもの作文並の自民党憲法「改悪草案」

世界諸国への裏切りは断固粉砕しよう

島田三喜雄(元東京新聞社会部)

現行の「日本国憲法(前文)」は、政府の行為によって再び戦争を起こさないこと、主権在民を高らかに宣言し、恒久平和を念願した格調高い名文だ。自民党「改正草案」は、これと比較するのもおこがましい、まやかしものだ。

まず現行の「前文」を全文削除。日本帝国主義の戦争責任をあっけらかんと忘れてしまう。まさに鉄面皮とはこのことだ。「先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し」と、中国や韓国、アジア諸国に筆舌に尽くしがたい苦難を強いたことなど、どこ吹く風の傲慢無礼の開き直りだ。

第1条では、天皇を「元首」に祭り上げる。第3条で「国旗は日章旗」「国歌は君が代」として「日本国民は国旗及び国歌を尊重しなければならない」と位置付ける。大日本帝国の進軍ラッパが聞こえてくるようだ。

いよいよ「国防軍」が登場する。この「国防軍」には「審判所」を置く。「軍法会議」の復活だ。この「軍法会議」は、軍隊の規律を厳重にするため、非公開、一審制で、弁護人もつけられなかった。

これは、さすがに、裁判所へ上訴する権利は保障するという。

さて、憲法を「改正」するには、どうするか。「両議員のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、さらに国民投票で「有効投票の過半数の賛成」を必要とする。

現行の憲法と比較すれば、硬い憲法が、ふにゃふにゃに変質させられていく過程が、目に見えるようだ。

皆さん、ご用心。小選挙区制という、民意切り捨ての装置に加えて、憲法が飴細工のようにねじ曲げられていく。そのような暴挙を絶対にゆるすわけにはいかない。憲法は「アメ細工」いや「安倍細工」にすることは絶対にできない。

平和を愛する、世界諸国民への裏切りは、断固として粉砕しましょう。(日本ジャーナリスト会議運営委員)

もくじへ

暴言、珍回答続く安倍首相と閣僚たち;

まるで“改憲クーデター”

「天皇陛下万歳」をした最高裁長官

世界8月号に掲載された、森達也さん(映画監督・作家)の「安倍政権を支える『空気』」は、昨今の安倍内閣の暴走ぶりを辛辣に批判した。

4月28日、天皇皇后のほか、衆参両院議長、最高裁長官、閣僚を含む国会議員、都道府県知事ら約390人が参列して、政府主催の「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」が行われた。約40分間にわたった式典が終了して天皇皇后ご夫妻が退席するため立ち上がり歩きかけたとき、「天皇陛下万歳」の声が響き天皇は壇上で一瞬立ち止まったという。万歳の手を挙げたなかに竹崎博充最高裁長官がいたのだ。問題は違憲審査における最高裁判所の長が、国家の主権回復を祝う式典に主席して、しかも現行憲法において「この地位は、主権の存する国民の総意に基く」(日本国憲法第1条)と規定された天皇を称える行為に追従したことだ。

当初、明確な批判の姿勢を示したのは、東京新聞一紙だけだが、式典から二日後、問題視したメディアからの質問に、菅官房長官は、「自然発生したもので、政府として論評するものではない」とあくまでハプニングであると逃げた。

さらに、内閣府大臣官房政府広報室が提供する政府インターネットテレビの映像から、万歳三唱の最初の唱和(天皇陛下万歳)がぶっつりと消されているという。思わずその場の勢かもしれないが、安倍首相や麻生副総理はもちろん、衆参両院議長や最高裁長官までが万歳を唱和してしまった。メディアが沈黙し、大きな問題にならなかった。しかし、ここから、堰を切ったように、政府要人の珍回答、暴言が始まった。

「あの手口でやれば」と言葉軽い副総理

7月29日夜、麻生太郎副総裁兼財務相は都内での講演で憲法改正をめぐり戦前ドイツのナチス政権時代に言及する中、「ドイツのワイマール憲法はいつの間にか変わっていた。誰も気づかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか」と語った。憲法改正は静かな環境の中で議論すべきだと強調する文脈の中での発言とは言うが、驚くべきは麻生氏が世界史の常識を知らなかったことだ。朝日の天声人語は「ヒトラー政権は当時の議会機能不全に乗じて躍り出た。対抗勢力を弾圧し、全権委任法とも授権法とも呼ばれる法律を作って、やりたい放題を可能にした。麻生氏の言うナチス憲法とはこの法のことか」と麻生氏の言葉の軽さを厳しく指弾した。

安倍首相も負けてはいない。参院選直前の7月3日、党首討論会の席上、とんでもない発言をしている。記者から、自民党の憲法草案について、立憲主義との関係をただされた際、安倍首相は「憲法は権力を縛るものという側面はある。しかし、すべて権力を縛るものだという考え方としては、王権の時代、専制主義的な政府に対する憲法という考え方であって、民主主義の国家(日本が)である以上、権力を縛るものであると同時に、国の姿について書き込んでいくもの」と意味不明な解釈をした。

東京新聞で奥平康弘東大名誉教授(憲法学)は、「国家を管理するために、国民が最高法規として制定するのが憲法。戦後日本の民主主義を成立させているのが現行憲法で、民主主義だから国家を縛る憲法はいらないという発言は本末転倒だ」と強く批判したうえで、「大日本帝国憲法はみせかけの立憲主義だが、安倍さんはあの時代に逆戻りし、国民の権利の保障ではなく、その制限に走りたいのでは」と危ぶむ。

「離反は死刑か懲役300年」と石破幹事長大暴走

4月21日放映された「週刊BS一TBS報道部」での石破茂自民党幹事長の「懲役300年」暴言も見過ごせない。憲法改正を問うというテーマで招かれた石破氏は自民党草案で国防軍になると何が変わるかと問われたことに、改憲草案9条2の5項には「軍人その他の公務員が職務の実施に伴う罪か国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、国防軍に審判所を置く」とあるのを説明し、現在の自衛隊で隊員が上官の命令に従わない場合は、自衛隊法で最高でも懲役7年が上限であることを前提にこう語った。「『国家の独立を守るためだ。出動せよ』と言われたときに、いや行くと死ぬかもしれない。行きたくないなと思う人がいないという保証はどこにもない。だから(国防軍になったときに)それに従えと。それに従わなければ、その国における最高刑に死刑がある国なら死刑。無期懲役なら無期懲役。懲役300年なら300年。そんな目に遭うくらいなら、出動命令に従おうっていう。人を信じないのかと言われるけれど、やっぱり人間性の本質から目を背けちやいけない」と離反は死刑と語り、こうした重罪を科すために審判所の必要性を語った。

山口大の纐纈厚教授(歴史学)は「戦前の軍隊のあり方自体を否定することから戦後日本は出発し、現行憲法がつくられた。石破発言は平和国家日本のありようを根柢から覆して、戦前と同様の軍事組織の立ち上げを意図としている。歴史の教訓をほごにするもの」と東京新聞で批判した。

「法の番人」が首相の問題意識に沿うと容認を示唆

極めつけは歴代内閣が「憲法九条違反」と答弁してきた集団的自衛権を行使するため、内閣法制局長官の首をすげ替え、新たに小松一郎駐仏大使を起用することを閣議決定した。

小松氏は海外での武力行使を可能とする集団的自衛権行使の積極的容認派として知られており、内部昇格の慣例を破った同氏の長官任命は改憲のハードルを下げる憲法96条改定と同様の「禁じ手」である。新聞のインタビューで内閣法制局の任務に「法の番人」とは書かれていない。法制局の役割は内閣、首相、各大臣に意見を述べること、を強調して、「憲法解釈は内閣の仕事」、「首相の問題意識に沿う」と、時の政権から距離を置き、客観的な見解を示すことに消極的な姿勢を早くも示した。「従来の憲法解釈では容認は難しい」と明言した前任者の山本庸幸氏(現最高裁判事)と考え方の違いが鮮明となった。木の葉が沈んで石泳くだ、まさに。(葛西建治)

もくじへ

トップページへ