機関紙97号 (2014年3月23日発行)

桂 敬一(元東大教授)

立ち上がりは遅かったが、昨年11月に入ると、東京、毎日、朝日、それに日経も加わり、メディアが特定秘密保護法案に反対する報道・論評を繰り広げ、テレビではTBSやテレビ朝日もそこに合流、一般に広くこの法案の危険を理解させ、市民のあいだで反対運動の流れが大きく広がっていった。自公政府はそれに追い込まれ、衆参両院での強行採決という、日本の憲政史上初の暴挙を犯し、この法律に隠された凶暴性をみずからさらけ出す結果となった。

このようなメディアのたたかいが、今後も常に的確になされていくのであれば、私たちはなにも心配することはなく、メディアが伝え、教えてくれることを知り、理解し、政府・国家の邪悪な企みに対抗していくことができる。だが、現実には、メディアのそうしたしっかりした姿勢や営みが崩れだし、政権のいいなりになったり、進んで政府に迎合したりするメディアが出現、言論報道界全体のあり方がおかしくなっているところに、いま深刻な問題が横たわっている。

そもそも昨年の秘密法反対連動の盛り上がりのなかでも、部数日本一を有する読売と、落ちぶれたとはいえ全国紙の一角を占める産経は、秘密法賛成であり、それを速やかに実施し、この法律と一体のもとして制定された日本版NSC法=国家安全保障会議設置法に基づき、自衛隊と米軍の一体化を推進、日米安保の軍事的協力関係の強化に努めよ、と叫んできた。それは必然的に秘密保護法を、日米共同防衛行動をめぐる重要情報の秘匿に焦点を絞って厳格に運用せよ、とする主張につながる。そうなると、その路線は、米軍の軍事行動支援を可能とするため、集団的自衛権の行使が可能となる道を開け、という提唱にもつながり、それを禁じる憲法9条の「改正」がとりあえず不可能なら、集団的自衛権の解釈変更で切り抜けよ、ともいうこととなり、現に「閣議決定」でその解釈変更をやるといいだした安倍首相のむちゃくちゃな暴走をも、応援する始末だ。

さすがに東京、毎日、朝日は、政府のこのような暴走には反対している。それは、これらの新聞の護憲路線に由来する姿勢でもある。だが、ことが日米安保に及ぶと、真っ向からそれに反対できないのも、これら各紙の立場だ。また、憲法そのものとなると、日経は読売・産経と同様に、改憲路線に立っているといわざるを得ない。地方紙の場合は、護憲派がかなり多く、明白な改憲派は少数だ。

放送はどうか。TBS、テレビ朝日は、沖縄の米軍基地問題では地元住民の立場に理解を示す報道をよく行っているが、他の民放にはそうしたところがあまりない。

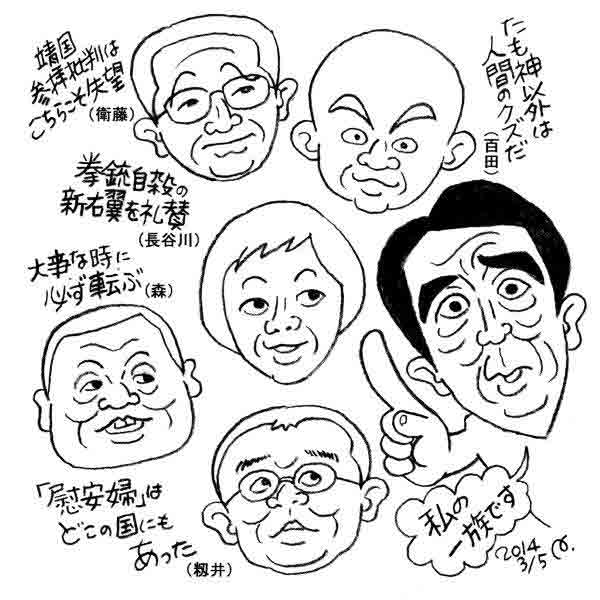

そして、NHKがいまや大問題だ。秘密保護法案審議の過程でも、また、その後の集団的自衛権の解釈変更問題でも、およそ安倍政権批判をしないのが、いまのNHKだ。おまけに、NHKに乗り込んだ新任の籾井会長、百田・長谷川経営委員は、いってみれば「安倍一族」というべき存在だ。

メディアの世界が、秘密保護法・集団的自衛権・憲法をめぐってみせるこのような大きな二極分裂の状態は、そのまま原発問題にも被ってくる。読売派は原発再稼働賛成だ。こうしたメディアの様子は、私たちが秘密保護法を撤回させ、廃止に追い込もうとするとき、安心してメディアの報道論評を頼りにすることはできない、という事情を物語っている。

このような状況下で、どうやって秘密保護法反対を貫き、その撤廃をかちとっていくべきなのだろうか。ある意味でことは簡単だ。私たちを欺き、裏切るメディアは読まない、買わない、見ないという態度を徹底して示す一方、私たちの期待に応えてくれる可能性が持てるメディアには、よい報道論評を行ったときは褒め、中途半端なときは前向きの批判を屈け、激励を送る、といったようなことを活発に行えばいい。

そして、重視しなければならないのは、秘密保護法賛成派メディアが同時に、日米安保の実戦体制強化、沖縄の米軍基地拡充策、中国・韓国敵視政策、集団的自衛権行使容認、憲法の全面「改正」、さらには原発再稼働などを支持している点だ。

秘密保護法撤廃は、それ一つを掲げてメディア批判を加えるだけでは、当のメディアはもちろん、安倍政権にとっても、痛くもかゆくもない話に終わるおそれがある。それを本当に有効なたたかいとするためには、これらの問題全部をつなげ、それらに反対している全勢力を糾合、メディアにも政権にも立ち向かっていく必要がある。

とくに重要なのは、安倍さんと似ているところですが、失業者が600万人という状況の中で、経済の回復で国民をつり、支持を広げていきます。経済政策優先といいながら陰で憲法改悪を進める安倍さんと共通しています。しかし、経済政策の内容は真逆です。経済は需要と供給から成り立ちます。消費を重視するか、供給(生産者・企業)の重視かの、どちらかの立場です。

マルクス経済学、ケインズ経済学は需要を重視します。いまの新自由主義、市場原理主義は供給を重視しています。安倍さんと比ベヒトラーは需要を重視する立場でした。当時、労働組合が主張していた「雇用創出計画」をバクって大々的に宣伝して、中間層への具体的な保護政策を打ち出しました。政治学者の丸山眞男さんは、第二次世界大戦が起こる前の日本は「上からのファシズム」であったと語っていますが、ドイツの場合は「下からのファシズム(国民の中の右傾化の運動)」と「上からのファシズム(企業や官僚など支配層の右傾化)」が結合したものです。

ナチがあり、ドイツ共産党があり、互いに武装しあって集会をやれば必ず犠牲者がでました。内戦的な状況でした。これでは革命になる。そこで企業家がヒトラーを利用できるのではないか。こんな形でヒトラーについて行ったのです。ファシズムが結合して大きな組織を生み出しました。

今の安倍さんは完全な「上からのファシズム」です。ヘイトスピーチやマスコミの排外主義や一部マスコミの迎合主義は「下からのファシズム」で、それが草の根的に浸透していることに警戒が必要です。まだ多くの国民が警戒感をもっている今しかやっつける時はありません。

知識人や運動の指導者の楽観主義が無力でした。「理性へのアピール(トマス・マン)」や社会民主主義に見られた反動的・非合理的な運動は成功しないという理性信仰・合理性信仰に基づく楽観主義はまったく無力でした。知識人の中にはナチスは「イデオロギーの雑炊」で首尾一貫性のないので、ナチスを政権につかせてみればすぐぼろを出して潰れるから、すぐに馬脚を現すから、やらせてみればよいという意見も根強くありました。

しかし、予想に反し、ナチス体制は12年も続いたのです。「ここが間違っている」など、日本でもありましたが、左翼の好きな、理論で相手を徹底的に潰す。それが当時のドイツにもあったのです。ヒトラーを評価するものではありませんが、ヒトラーの方が歴史認識をつかむうえで鋭いものがあったのでしょうか。

歴史を動かすものは、いったい何でしょうか? カネか理性か感情でしょうか? 安倍氏の場合は、カネと権力で抑え込む。これでは国民は動きません、そんな時には敵も作ります(中国、韓国、米国)。ヒトラーはどうしたのでしょう。「わが闘争」に書かれています。「私は大衆を呼び覚ました。大衆を、大衆以上のものに引き上げた、大衆に意味と機能を与えた。人々は、私が大衆の低次元の本能に訴えたといって非難したが、私が行ったことは別のことである。私が理性的思考をもって大衆のところに行っても彼らは私を理解しない(ここは左翼に対する批判)。しかし、私がそれ相応の感情を大衆の中に呼び覚ませば、彼らは私が与えるスローガンに従うのである」そして、「いつの時代においても世界における変革の原動力は、大衆を鼓舞する科学的知識よりもむしろ大衆を支配する狂信及び彼らを前進させるヒステリーの中に見出されてきた」と、理性だけでは人は動かないというヒトラーと、きれい事で済ませてきた政府との認識の違いが際だっています。

こうしてヒトラーは政権に就きます。33年の選挙を見てみます。ナチ党は288議席(43・8%)。共産党は非合法になり、社会民主党も議会に顔を出せなくなります。その中でも、両党で201議席ありました。ナチ党への投票率は、左翼政党への弾圧にもかかわらず、43・9%と過半数には達していません。注目すべきは、白バラ運動やヒトラー暗殺未遂事件(44年)など少数を除いて13年間、抵抗運動が少なかったことです。

マルクスが創設したドイツ社会民主党、集会のたびに銃撃戦で死亡者を出すほどナチスと敵対していたドイツ共産党など世界最強のプロレタリアート政党があったドイツでなぜなのでしょうか。「ヒトラー神話」が崩壊したのは、43年1月末のスターリングラードでの降伏以降です。13年もヒトラー体制が続きました。

なぜ、こんなにヒトラーの体制が続いたのかという問題ですが、33年に首相に任命されます。2月には国会放火事件を企てたとして共産党を禁止にします。

犯人はオランダの共産党員だと逮捕されますが、実際にはナチ党のSS、軍隊のようなものので党員でした。この党員が軍服を着てやった行為ですが、「共産党が」とたたみかけます。

2月28日には「共産主義者による国家を脅かす暴力行為を阻止する」ことを名目に、「民族と国家を防衛するための大統領緊急令(大統領が勝手に法律を作るということ)」で憲法の基本的人権は停止され、悪名高い国家秘密警察(ゲシュタポ)による、犯罪を起こしそうな人を事前に検挙する保護検束制度が導入されます。さらに、3月には「全権委任法」が成立します。

北村肇さんが、4月の講演で、「ナチスの政権下でもヴァイマル憲法が存在していた」と話しましたが、33年の3月には,「全権委任法」が成立します。1条は「ドイツ国の法律は、憲法に規定されている手続き以外に、ドイツ政府によっても制定されうる」2条は「ドイツ政府によって制定された法律は、国会および第二院の制度そのものにかかわるものでない限り、憲法に違反することができる」と議会は必要ないと、政府が決めてしまうということです。

憲法は支配者に歯止めをかけるものですが、歯止めをなくすということで、今の安倍総理の集団的自衛権への認識と同じです。ヴァイマル憲法は、停止になったが、存続します。全権委任法の制定手続きは憲法改正手続き(3分の2以上の出席で、3分の2以上の賛成)にのっとって行われ、ヒトラーは制定理由を「新たな憲法体制」を作るためと説明し、前文に「憲法改正的立法」とあるように、通常の法ではなく、憲法改正法でした。

それゆえ、3分の2を獲得するために、カトリック政党の中央党を抱き込みました。中央党は、執行段階での大統領関与の保証、監視委員会の設置、委任法からの除外項目の画定という三条件を提示しました。いまの公明党と似ています。ヒトラーは中央党の支持基盤である教会との関係や教育政策は対象としないとしたうえで、州の権限に対する侵害は考えていないと回答して、中央党の支持を取り付けます。

これは特定秘密保護法案の成立過程にそっくりです。しかし、成立後の5月2日、メーデーを祝日にして、労働者が喜んでいる翌日に労働組合の財産没収、6月にはドイツ社会民主党を禁止、7月に政党設立の禁止によって一党独裁と国民投票制度ができます。11月には最初の国民投票制度で89%の賛成で、国際連盟脱退で、ナチの暴走が始まります。(次号へ続く)

「女三人のシベリア鉄道」---なんと魅力的なタイトルだろうか。シベリア鉄道に乗った三人の女とは、与謝野晶子、宮本百合子、林芙美子という作家だった。それぞれの目的は違うが、愛と理想を求めての旅であった。原作者の森まゆみが脚本を仕上げ、野崎美子が演出した劇団銅鐸の舞台「女三人のシベリア鉄道」(3月9日〜18日、東京・俳優座劇場=13日所見)である。

戦時下のもとで旅にでかけた三人の作家(百合子には湯浅芳子が同伴していた)たちの時代状況を克明にたどり、歴史の断面を描くとともに今日の政治的な状況をも警告する貴重な作品となった。

主人公の作家・森まゆみ(馬渕真希)が、ロシア人学生・アリョーナ(タチヤーナ・モグリェツォーワ)を旅の友として、ウラジオストクからシベリア鉄道に乗る。その旅の中で、夫・鉄幹を追って旅に出た与謝野晶子(長谷川由里)、革命10年後のソビエトを見るために乗り込んだ百合子(中村真由美)と芳子(渡部不二実)、『放浪記』の印税で恋した画家を追ってパリにゆく林芙美子(佐藤響子)、などが、次々と登場してくる。時間差攻撃のような場面展開である。内面を描くドラマ的な要素を排して、あくまでも時代の状況を対峙させた作り方であったといえる。

ナレータなど多くの役をこなした三田直門や車掌などの谷田川さんが大活躍、ベテランの鈴木瑞穂も貫禄を見せていた。舞台転換に用意された房状の駒回しは煩雑な動きのため舞台への集中力を散漫させたようで惜しいと感じた。再演に期待したい。

山崎晶春(本会世話人・元小学館)

「特定秘密保護法」が衆・参両院で強行採決され、かつての「治安維持法」の時代に逆もどりする時代に入ってきました。

ジャーナリズムに携わってきたジャーナリストたちが相集い、憲法21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」。19条「思想及び良心の自由」20条「信教の自由、国の宗教活動の禁止」など、敗戦によって得た現憲法の下で積み上げられた歴史的な運動を否定する安倍政権の政治動向に決然と立ち向かい、正面から闘いを起こさなければならい時に来ています。

安倍政権は自民党改悪案に示しているように、日本国憲法の基本である「国民主権」「基本的人権の尊重」「永久平和」の三本柱を破壊しようとしています。このうちの一つがもし失われてしまえば、日本国憲法は、まったく違った別なものになってしまいます。

これと闘うために運動のありかた、闘いの視点を検討し、歴史認識を深める論議が重要になっています。

私はこの機会に、今日の現状を見極めながら歴史事実の検証、歪められてきた背景について知っている文献、資料を示し、考えていること、感じていることを書きとめていきたいと思います。

80歳を目前に思いがけない病気におそわれるものです。現役時代に仕事でお世話になった作家、研究者の方々と50年代から90年代にかけての世界、国内問題や企画討論の課題でもある近代史、生活文化について語り合ったかつての豊かな時間を思い出しています。共に過ごした年配の方たちはすでにこの世を去り、身辺がひっそりし始めています。

8月は敗戦の月。67年目の今年は猛暑の上、戦前への回帰を狙う安倍政権の政治のすすめ方、首相の人間的な傲慢さ、間違った世界情勢の認識、歴史から学ぼうとしない姿勢、それへの怒りで重苦しい8月になりました。 まず、第一に、広島・長崎の原爆と福島の原発被害の克服もないまま推進しようとする安倍政権の政策がいかに欺瞞であるか。太平洋戦争を「聖戦」と偽り、国民を戦争にかりたてていった戦時下の悲惨な日常を思い起こして、しっかり認識しておくことが大切ではないかと思っています。戦争を知らない世代が増えたとはいえ、これからの時代を生きる若い人たちが国防軍をつくり、東アジアの国々や中、韓と武力で争うことを望んでいるのでしょうか。そうならないためにも、一人ひとりが歴史の事実を正確に把握し、歴史認識を深める討論が非常に大切になっていると考えています。

8月15日の朝日新聞「天声人語」で、角川源義氏の〈命綱たのむをかしさ敗戦忌〉の一句と長女で作家の故・辺見じゅんさんが8月15日の日を不用意に「終戦」という言葉を使ってしまった。それに対し源義氏が「あれは敗戦だ。終戦なんて簡単に言うな」と怒ったという。この一言は戦争責任を問う痛烈な言葉であった。

私は以前から日本が太平洋戦争に敗北し、無条件降伏したことについて、歴史的経過を含め本質を正しく伝えようとしない、軍国主義天皇制の実態を掩蔽し続けていることに疑問を抱き続けてきた。新聞、テレビは「敗戦」を「終戦」という言葉にすり換えて今でも報道し続けています。

この問題については、色川大吉氏の「ある昭和史」にも記述されています。

1977年生まれの若い研究者白井 聡氏が2013年3月「永続敗戦論--戦後日本の核心--」(太田出版)で問題を提起しています。そこでは「戦後とは、戦前の権力構造をかなりの程度温存したまま、自らを容認し支えてくれるアメリカに対しては臣従し、侵略した近隣諸国との友好関係は金で買うことによって、平和と繁栄を享受してきた時代です」と規定しています。東京裁判で昭和天皇の戦争責任が不問に付されたほか、アメリカの対日占領政策の変化によって、第二、第三の裁判が開かれず、東条内閣の商工省を務めた岸 信介をはじめA級戦犯容疑者17人が不起訴・釈放されるなど、徹底した戦争責任の追及がなされなかった。その後、岸は首相に、重光葵は鳩山内閣の外相,賀屋興宣は池田内閣の法相。こうして、日本の政界には侵略戦争の責任者が居すわる「戦犯政治」が温存され、その人脈が今日まで続いている。戦犯を逃れたB、C級戦犯ついての敗戦の処理問題を含めて研究者たちと討論を深めなければならない課題だと考えています。

参考資料 田中宏巳著「BC級戦犯」(ちくま新書)憲法96条を2分の1の議員の賛成で憲法改悪をおしすすめようとする安倍首相の姑息なやり方。靖国神社参拝については、『靖国神社はかつて、国家神道の最重要拠点としての宗教施設』であり、現憲法の「信教の自由」を犯すものです。

「首相及び閣僚とは、その職に就く限り、いかなる時も【公人】である。拠って『政教分離』の精神に則り、神社への参拝は控えるべきである。」

「公人」は憲法を遵守した上で指導的立場を貫き、世界平和実現のために尽力することこそが大切な使命である。

戦争を知らない安倍首相をはじめとする彼を取り巻く閣僚、議員たちの歴史認識のない、お粗末な人たちが日本の政治の中心になってすすめるのを許していてよいのでしょうか。

2004年「世界」9月号での「靖国問題」についての梅原 猛氏の発言の要旨は以下の通りである。

1980年中曽根内閣のとき、官房長官の私的懇談会として「靖国問題懇談会」がつくられた。そこに梅原も出席を要請された。 梅原さんのそこでの発言は研究者として当を得た発言をされている。

一つは、靖国は古代からの伝統的な神道の位置づけから大きく逸脱している。

古事記の記述からであるが、古事記では自分たちの祖先神である天照大神を祀る伊勢神宮と、天照大神の子孫が滅ぼした大国主命を祀る出雲大社、この二つの神社から成り立っている。そして、滅ぼした出雲のほうに大きな神社を建てた。自分たちが権力をとるために滅ぼした人たちを鎮魂する神社を、自分たち祖先の神社より大きくつくったというのが、日本の伝統である。

14年1月14日(火)「呼びかけ人」62名

運動が始まった早い時期から「秘密保全法反対」の賛同者から共同行動への参加、意見が寄せられていた(個人258人、58団体)。

都知事候補の細川氏の政策発表が遅れ、候補者達の政策が有権者に明らかにされないまま推移してきた。ようやく候補者達の主張が明らかになってきた。しかし討論は深められないままであった。

安倍政権の退陣声明は、良識あるマスコミ人たちが立ち上がり「秘密保護法」を粉砕しないかぎり、日本の民主主義、言論・表現の自由は守れない瀬戸際の状況になってきているからである。

更に安倍政権打倒声明を発しているのは、歴史を振り返り、歴史認識を深めた議論から考えられたものであり、今日の局面を従来の思考をのりこえ高いレベルに押し上げているのである。

この闘いを徹底的にすすめるには、据えなければならい基本課題として、私は次のように考えている。

日本国憲法の基本理念「国民主権・平和主義・人権尊重」の観点をど真ん中に据えた闘いを位置づけ、ゆるがない姿勢を堅持し続けることである。なぜこのような言い方をするのか。今の大手マスコミの実態を見るにつけ、事実を見つめ、その背後にある問題点を深く分析し、その観点を読者に知らせる報道になっていないからである。

まず、位置づけなければならない課題は安倍政権打倒であろう。その上で保守のリベラルな人たちとの連帯である。この問題については、寺島実郎氏の「世界」4月号の論文の要点を後半に記しているので目にとめていただきたい。

特に政治部の記事が安倍政権の顔色を窺ったものがいかに多いか。メディアの姿勢が問われているのです。

広島と長崎に原爆投下され、さらに1954年3月1日に、南太平洋マーシャル諸島のビキニ環礁でのアメリカが行った水爆実験で、日本のマグロ漁船などが被災、この核実験で被爆した第五福竜丸の無線長、久保山愛吉さんが、原水爆による犠牲者は、私で最後にしてほしい」と述べ亡くなった。

核兵器と核実験に対する国民の憤りと不安は一気に広がり、やがて当時の有権者の半数にもあたる3200万人もの署名が集まり、第一回原水爆禁止世界大会(1955年)へと発展していった。ヒロシマ・ナガサキの原爆被害とともに、三度被ったこのビキニ水爆実験被災は核兵器がいかに人類と共存できないかを示している。

実験場のビキニ周辺に住む島民は故郷を追われ、60年以上経てもまだ帰れない。

今、国際政治の舞台でも、核兵器の残虐性とその甚大な被害に目を向け、使用の禁止と廃絶を訴える声が広がりつつある。2月13,14日メキシコで、核兵器の使用がもたらす「人道上」の影響についての国際会議が開かれ、146カ国の政府代表が参加し、核兵器が人間や環境などにもたらす深刻な影響を議論し、その禁止と廃絶を呼びかけている。基本的人権を辞めさせたい、戦争をやりたい、社会主義的政策も止めたい、九条を変えなくても憲法を壊し、戦争が出来る国を目指しています。

その一つが集団的自衛権の解釈改憲です。九条を守り抜いても意味がなくなります。自衛隊の海外派兵、武器輸出と次々となし崩しに既成事実を積み重ねてきました。地球の裏側まで行って、米国と一緒に戦争をしても九条はそのまま残ることになり、その意味がなくなります。自衛隊はどう考えても違憲です。実体上合憲になっていますが、米軍は自衛隊と一緒に戦う発想は持っていません。戦力的に横綱と十両の差があり、じゃまなだけ。自衛隊には自衛隊の役割があるだろうと米軍は考えており、米軍が中東など外で戦争をするときには兵站をやれ、が要求です。それをやるには解釈改憲の変更が必要になり、それが米国の要求です。それをやってしまえば、九条があっても戦争をする国になります。

秘密保護法の話しをします。これは完全に治安維持法です。メディアだけの問題ではありません。メチャクチャな法律です。そそのかし、教唆も逮捕されることになると、新聞記者は仕事が出来ません。ジャーナリズムの仕事は権力の監視と批判です。権力の監視と批判をして、事実関係を補足するには内部告発がないと出来ません。公務員に取材をして、「教えて」と言ったら、教唆に問われます。逮捕です。新聞もテレビ、通信社は取材放棄です。「正当な取材」なんて誰が決めるのですか。不当と判断されたら全部ダメです。「何が秘密です」と問われて「それが秘密」と、第三者の目が届かないところで、「不当」と判断されて、その裁判も公表されないとなれば、これは治安維持法です。日常生活の中で一般市民にも及びます。自分の会社で作っているソフトが自衛隊に採用され、その話を友人に話しただけで、違反に問われ逮捕されることになります。戦争中に軍機保護法がありました。

1937年に改定された際、今日のような議論がありました。時の政府は「国民に害は及ぼさない」と答弁しながら、法制化すると次々とパクなりました。

戦前の軍機保護法で、北大の学生、宮沢広幸(当時22歳)さんが、旅先で見聞きした海軍根室飛行場などについて、親交が深かったレーン夫妻に話したことが、軍機を探知、漏洩とされ逮捕。懲役15年にされました。そこはリンドバーグが世界一周で飛来したところで、新聞にも大きく報道され、誰でも知っている場所です。45年に釈放され、27歳で病死します。完全な冤罪です。そのことと、同じ法律です。

さすがに新聞報道はされていますけれども、戦前に弾圧を受けた、創価学会がこの法律に賛成することはあり得ないのですが、国民の知る権利と報道の自由さえ在れば、認める方向です。自民党や官僚は狡いですから、何の意味もない文言を入れて、法律を成立させる瀬戸際にあります。外交や安全保障問題は多少の秘密はあるでしょう。それは認めます。しかし、この法律は米国の要請がありました。集団的自衛権行使で米軍の元に自衛隊が付くようになると、情報交換が必要になります。この情報が流れると困るので、現行法よりもっと厳格にやれ、が米国の要求です。そこへどういう訳か、警察庁が外交や安全保障にのこのこと入り込んで、外交や安全保障の他にテロとかを持ってきて、広範囲な法律になった。テロに係わるということは、運用によっては、なんでもかんでも適用できるよう、警察庁が作ってしまいました。米国の思惑を超えています。

在野法廷主義では、曖昧な証拠では逮捕できませんが、教唆、そそのかしでも逮捕できるよう、刑法の概念を180度ひっくり返しています。こんなメチャクチャの法律でも新聞協会の動きが鈍い、86年の国家秘密法のときには新聞協会あげて反対しました。反対声明は出しているものの甘い。読売新聞の影響があると思います。朝日、毎日、東京は社説でこの法案はダメと書いています。読売は書いていません。

(次号に続く)