鈴木彰の「落ちかけのウソで築いたウソの城」

機関紙149号 (2018年12月9日発行)

11月17日、「沖縄と心をむすぶ文化のつどい」が、新所沢公民館ホールで開催されました。「文化のつどい」は、5年前、佐々木愛さんを迎えて、「詩人の輪(9条の会)」と共催して以来のもので、会場いっぱいの180名が参加しました。

オープニングは、色鮮やかな衣装の沖縄舞踊「四つ竹」。流麗な踊りのあとは、三線の弾き語り「仲風」。そして、イチャリバーズが「花」「黄金の花」を客席に入りながらエネルギッシュに歌い、会場は盛り上がりました。奏者の豊岡マッシーさんが描いた翁長雄志さんのイラスト「あなたの勇気を忘れない」が玉城デニーさんのポスターに使われたことも紹介されました。最後に、コミカルな踊り「糸満姉小」が笑いを誘い、参加者は沖縄のゆたかな踊りと唄を堪能しました。

次いで、謝名元慶福さん(映像作家)、原田みき子さん(会報に「沖縄通信」を連載)のメッセージが読み上げられました。お二人とも所沢に住んだことがあり、所沢への懐かしさと沖縄のたたかいの厳しさを語る内容でした。1部の最後は、今年40周年を迎えた「合唱団ききゅう」による「町」「すてきな友達」のコーラス。しばし美声に聞きほれ、最後に「芭蕉布」を、会場のみなさんといっしょに歌いました。

後半は、馬頭琴の演奏(光井紀子さん)で始まり、5人の詩人が、自作の詩を朗読しました。米田かずみ「私が生まれた日」、柳生じゅん子「羅針盤」、鈴木太郎「海は美しく」、高橋紀子「炎の夏」、中原道夫「夕焼け」。いずれも、戦争と沖縄をみつめる作品で、大きな感銘を与えました。そして、3日前に届いた映像ー翁長さんの死を悼む雨のなかの8月集会、玉城デニーさん当選の喜びの瞬間、新知事の決意が映されました。さらに、「いま、沖縄は」と題して、自民党・公明党(創価学会)総がかりだった選挙戦、辺野古の状況を、當山幸都さん(琉球新報記者)が報告。最後は、三線が流れるなか、会場の参加者がいっしょになって勝利を祝う「カチャーシー」を踊り、フィナーレとなりました。

参加者から「今日の催しを楽しみにしてきました。色鮮やかな衣装、三線、二胡、唄、詩の朗読、報告に勇気をもらいました」と感想が寄せられ、「文化」を通じて、県民の意思をふみにじって基地建設を強行する安倍政権への怒り、沖縄の人びととの連帯が深まるつどいになりました。

なお、当日の様子を80分にまとめたDVDができました(頒価500円)。ご希望の方は佐藤(2942ー3159)まで。

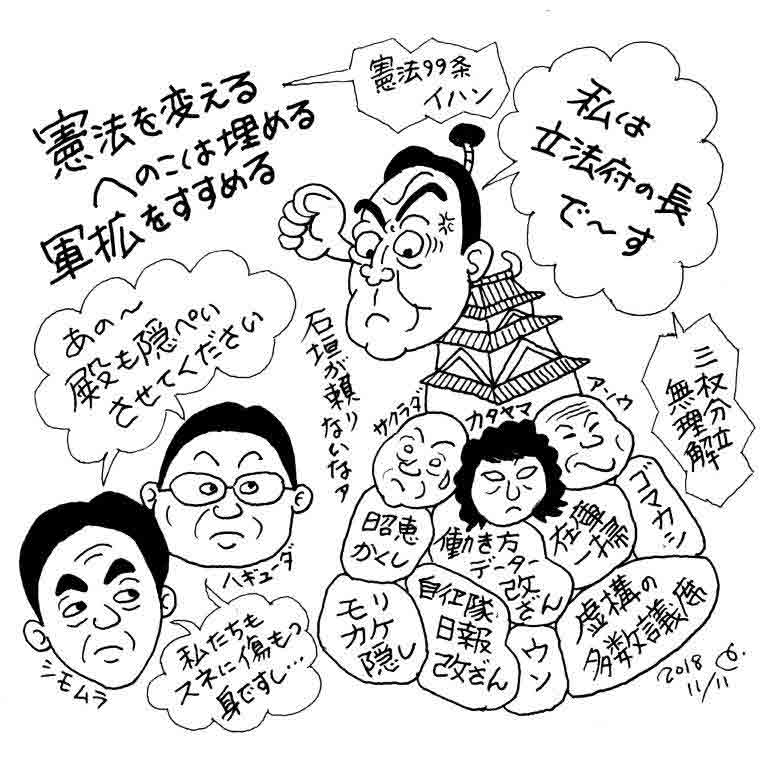

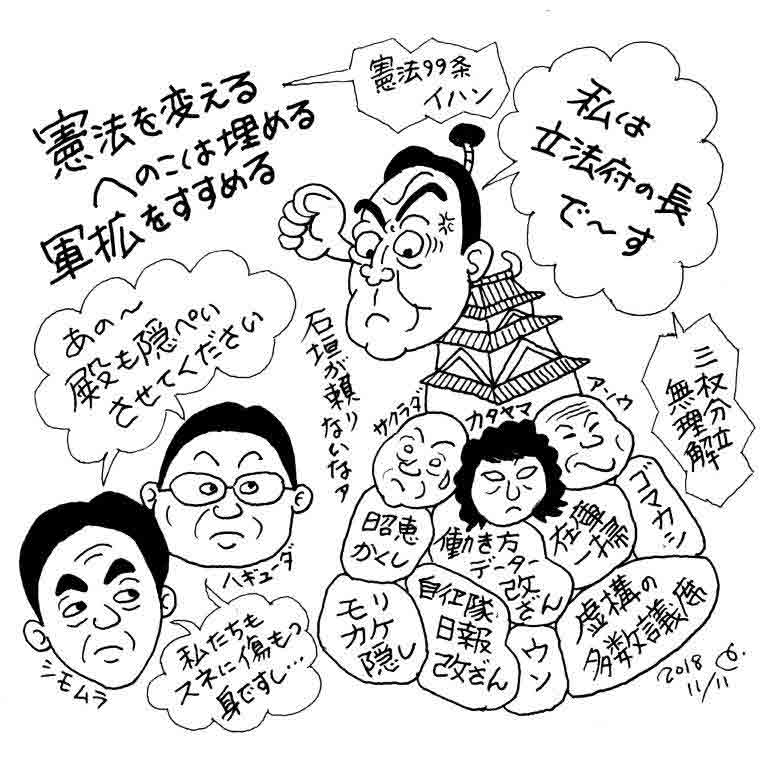

丸山重威(ジャーナリズム研究者)

自民党は10月29日、党の各都道府県連に、憲法改正推進本部を設置するよう、下村博文憲法改正推進本部長と山口泰明組織運動本部長の連名で要請した。

今年3月の党大会で,本部長一任の形で改憲案を決定、「都道府県連や選挙区支部主催の憲法研修会を積極的に開催」と明記したが、10月2日の内閣改造で、改憲推進本部の人事を一新。党改憲案の決定権を持つ総務会長に加藤勝信前厚労相、筆頭副幹事長に稲田朋美元防衛相らを配し、推進本部の本部長に下村博文元文相、憲法審査会の与党筆頭幹事に、新藤義孝元総務相など「お仲間」を起用、露骨な改憲シフトを取った。

通達はこれに併せて、地方で改憲気運を高めようというもので、通達では、各小選挙区支部長が本部長となり、国会での改憲案発議後の国民投票に向けて改憲の機運を作っていくため、民間団体との連絡会議の設立を進めることなどを要請した。今後は小選挙区の本部を拠点にして、臨時国会で提示を目指す党改憲条文案を学ぶ研修会、街頭演説などをきめ細かく実施。「改憲組織戦」に乗り出した。

一方、下村本部長は、早速全国遊説をスタートさせたが、スタートになった3日、北海道北斗市の講演では「『安倍首相の下で憲法改正なんかしたくない』とすごい拒否反応がある」「良くも悪くも『安倍色』を払拭することが必要だ」と語った。そういえば、10月28日のNHK日曜討論では、萩生田光一幹事長代理が「総理が黙れば憲法審査会が動くと言うなら、そうする」と発言している。

一体、これらの発言は何なのだろうか。自民党が「ポスト安倍」も踏まえて、「安倍抜き改憲」を模索し始めたのか、それとも憲法審査会での「強行」を念頭に置いた、「安倍隠し改憲」への模索なのか。

首相は、臨時国会で与党から憲法審査会を動かし、自民党案の説明を行いたいと提起したが、北側 一雄副代表が説明だけは了承したとの話がある程度。財界の要求で、党内議論も不十分で、形も整わないうちに提出した難民入管法の改正案で、提出データのねつ造があったり、新閣僚の片山さつき氏の無届け看板や政治資金問題、秘書問題などで紛糾しており、憲法審査会どころではない情勢になっている。首相は来年10月からの消費税アップを宣言、ロシアとの平和条約交渉をぶち上げたが、どうなるかすべて不透明だ。

そこで考えられているのは、来年4月末から5月にかけての「天皇代替わり」の10連休で、国民の関心が冷えるのを見越して、憲法審査会での発議提案強行、委員会、本会議でも強行したあと、参院選を挟んで周知期間を設定したうえ、衆院を解散、同日選をする案が浮上しているといわれる。国民投票はその後でもいい、というわけだ。

選挙前にロシアとの交渉が前進し、消費税増税の中止が発表されれば、同日選で野党の分断を図れるので、有利に進むという。

この日程を考慮してか、通常国会の召集を1月4日に前倒しする話もでてきている。いずれにしても、憲法改正の発議をするには、憲法審査会の多数で案を決めるか、衆議院では100人、参院では50人が提案するかし、それぞれの院で定員の3分の2を超える多数で「発議」されることになっている。

政府・自民党は、憲法審査会には単独でも改憲案を提出することを決め、説明だけでも臨時国会でできないか、と模索してきた。いまのところ野党を乗せる手立てがない状況だけに、どこかの局面で、憲法審査会での強行ないし、議員の署名を集めての発議提案に持ち込むことも十分考えられる。

安倍首相が執念を燃やす改憲をどう阻止するか。闘いの現場は小選挙区をベースにした「地域」になっている。保守、革新を問わない住民への働きかけが求められている。

原田みき子(沖縄県本部町在住)

工事が再開され、辺野古では海でも陸でも座り込む市民が暴力的な排除に耐えている。厳しい現実の中にあって、ホッとさせる一件があった。11月21日、「早く、台風で損傷した塩川港の岸壁を使わせろ」と本部町に、防衛局職員と地元採石業者がやってきた。しかし、本部町は「老朽化し、台風で傷んだ岸壁のこれ以上の使用は負荷がかかりすぎる」と突っぱねた。台風24号が過ぎたあと、町はすべての搬出申請を許可していない。業を煮やした防衛局と業者は県庁に行って申し入れしたが拒絶され、とうとう管理を委譲されている本部町に談判に来たわけだ。21日の協議は実に4時間半続いたという。よくぞ本部町やってくれた! この思いは私ばかりではない。メールや電話で、現場で闘ってきた仲間たちから次々に届いている。本部町塩川港からしか埋め立て土砂は出せないから、当分、辺野古の海への土砂搬入はない。

本部町は保守色の濃い町と言われ、20年前に転居するとき、「本部は8割が保守だよ」と友人から言われた。しかし、転居して1年過ぎたころ、目前の24の山々が砕石されそうになったら、町全体が反対運動に参加してくれた。知人と夫婦2人の、わずか3人で運動を立ち上げたのだが、あっという間に地元の青年団、消防団、婦人会が集まってくれ、すぐ「山里カルストを守る会」が結成された。24の山々は日本唯一の「円錐カルスト」地形で、お椀を伏せたような可愛らしい形をしている。ちょうど国際地形学会が東京の中央大学で開催される時と重なり、世界中の地形学者が山に登ってくれた。貴重な山だからしっかり守るように言われ、感激したことを思い出す。

そもそも24の山々が砕石されると知ったとき、「きっと辺野古の海に使うのだろう」と直感した。山も海も守る必要を強く感じ、食事する暇もないくらい奔走した。「山を守ろうコンサート」や「カルストって何だろうシンポジウム」を次々に開催、12枚セットの絵はがきも作った。3ヵ月で業者が断念し運動は成功したが、2年後、今度は世界遺産の城跡から堀り進めようと、山口県の大企業宇部興産が今帰仁役場に現われる。本部の時はダミーの会社だったが、とうとう正体を現わしたのである。私は今帰仁の、今は村長になった春樹さんと反対運動を起こし、止めることに成功した。

そして今、塩川港から土砂を運ぼうとする琉球セメントにも宇部興産から役員が入っている。実に20 年にわたってこの企業は画策しているのだ。

孫崎 享さん(元外務省国際情報局長)

「北東アジアの平和をどうつくるか」ということですが、私たちは尖閣諸島で中国と衝突するんじゃないか、あるいは北朝鮮のミサイルが飛んで来るかもしれない、そういう思いを持っていると思います。

しかし第一次・第二次世界大戦と人類史上もっとも悲惨な戦争をしたフランスとドイツがふたたび戦争はしないと思っています。ドイツとフランスは意識的に戦争しないEU(欧州連合)という仕組みをつくったからです。EUは石炭と鉄鋼共同体から始まりました。資源を共同して考えて使っていくことにすれば、争奪戦はなくなり協力の分野がさらに広がると考えたわけです。

北東アジアの平和を考えるとき、世界の知恵を当てはめる可能性がないか真剣に探したらいいと思います。各国が憎しみ合うのではなく協力することで戦争を避けていく欧州の経験があるのです。

第二次世界大戦で日本もドイツも敗れましたが、戦後、この2つの国の歩みはかなりちがいました。ドイツはアメリカ・ソ連・フランス・イギリス領と4つに分割され、中央政府はありませんでした。しかしドイツは二度と脅威を与える国にはならないことを確認し、ドイツの存在が他国の発展になるような国をつくるというスタンスで歩みはじめます。

日本はポツダム宣言を受諾し降伏文書に署名します。降伏文書には、ポツダム宣言を遵守するために日本は連合国のすべての命令を実施すると書かれています。連合国というのは米国ですから、日本は戦後、米国のいうことをすべて実施することから国の歩みがスタートします。

私たちの国はサンフランシスコ講和条約で独立したと思うかもしれませんが、講和条約に署名した人と、その後の日本を指導した人は占領時代の首相でもあった吉田茂です。占領下のときと同じような姿勢で独立以降の日本をつくってきたのです。吉田首相の孫は麻生副総理ですから何も変わってないと思います。

第二次世界大戦後、日本は米国に従属することで戦争で犯した罪を免罪されたのです。アメリカに忠実であれば受け入れられたのです。その一番は天皇陛下です。沖縄を40年、50年、アメリカの自由にさせると昭和天皇自らが提案したのです。鳩山一郎政権の外務大臣・重光葵(まもる)が米軍基地はいらないと言って折衝するときも、天皇は米軍基地撤廃の話はするなと言います。

だから、米国の支配から独立しようとする人たちがいると、残念ながら日本の官僚とマスコミと政治家が一体となってつぶしていくようになるのです。北東アジアの平和を考えるとき、アメリカにどうプラスになるかを考える国になってしまっているのです。

北東アジアもEUと同じような組織をつくったらいいというと、中国は共産主義国家だし日本は民主主義国家だから相入れないといいます。しかしドイツとフランスは体制が同じだったから手をつないだわけじゃない。戦争しないことが双方にプラスになるから手をつないだのです。

東南アジアは宗教の違いもあって決して安定してはいませんでしたが、この地域を紛争のない地域にしようとASEAN(東南アジア諸国連合)をつくりました。そして今、世界で最も繁栄しつつある地域になりました。重要なことは、大国に牛耳られないために東南アジアは基本的に外国の基地を持たないことです。外国の基地があるから平和があるのではなく、外国の基地があるから平和がないのです。

日米地位協定では、米軍基地の日本の負担は基本的にゼロです。米国が自分の基地の負担をするんです。米軍は日本を守るためではなく、米国の世界戦略のために日本にいるからです。横須賀にいる米海軍の第7艦隊も沖縄の海兵隊にしても、日本を守るためにいるのではありません。

ロシアの戦闘機が日本上空を侵犯した場合、スクランブルをかけるのは日本の自衛隊です。基本的に日本は自衛隊が守り、米国は必要に応じ補完的に協力することになっているのです。しかし米軍は日本の防衛のためにいるとの虚構がいつのまにか日本全体を覆っています。

北東アジアの平和をつくっていく時、北朝鮮をどう考えるか。第二次世界大戦後、自分の国が核兵器で攻撃されると一番脅えていた国は北朝鮮です。2005年ころにアメリカは、イランと北朝鮮に核兵器を使ってもいいという軍事命令を出しています。ですから北朝鮮は核攻撃を受ける可能性があると思っていたのです。

そして考えなければならないことは冷戦の崩壊です。アメリカの戦略、武器、作戦、軍事訓練はすべてソ連に合わせてきました。そのソ連がもう敵ではないとしたら、アメリカの軍備はなんのためかということになります。敵がいなければ軍備を持つ理由がないため、アメリカはイラン、イラク、北朝鮮を「悪の枢軸」と定めました。しかしいくら独裁国家であっても、アメリカと戦争するような馬鹿なことはしないため、アメリカからちょっかいを出しにいく。これが北朝鮮問題です。

アメリカは米韓軍事演習をしばらくやめると言いました。米韓軍事演習をやめれば、この隙に軍事行動をやろうなんて北朝鮮は言っていません。北朝鮮の政権を軍事的手段で倒すような行動はしないとアメリカが約束をしたら朝鮮半島は平和です。しかしアメリカはそうはしません。朝鮮半島の緊張があるほうが望ましいという考え方が今日までつづいているのです。

私たちは北東アジアの平和を望んでいます。地下資源や領土をめぐって紛争しないためには、100対0を求めるのではなく50対50を求める、そうした考え方が一番重要なことだと思います。

2000年ころ、中国とロシアの間ですべての領土問題が解決しました。多くのところで問題になる「川の中にある島」を基本的には半分半分にしました。その前はソ連が支配していたから、半分は中国にあげたのです。ロシアはノルウェーとの間でもバレンツ海で領土問題がありました。これも中間点で分け資源の共同開発を行ない始めました。日本の場合、領土問題の基礎になるのは過去の合意です。日本が戦争の終結にあたって受諾したポツダム宣言には、領土について「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国」とし、その他の島々は連合国が決めると書いています。そして日本は降伏文書でポツダム宣言を守ると約束したのです。北方領土、尖閣、竹島は固有の領土だから日本のものという議論は通じないのです。

日本が独立したサンフランシスコ講和条約で日本は千島列島を放棄しました。条約に署名をした吉田首相本人が、国後(くなしり)、択捉(えとろふ)は千島に含まれると演説していますから、日本が法律的に要求する国際的な根拠はもうないのです。

それをロシアが取っているのはおかしいという議論があります。連合国がスターリンに参戦を頼んだころは、アメリカの兵士が戦死する割合が高くなっていました。本土決戦になったら、さらにどうなるか分からない。だからスターリンに、関東軍を引き止めるために満洲で戦ってくれたら、その代償に千島をあげると約束したのです。「不法」という言葉が国際的な約束を基にするのであれば、ロシアは不法に北方領土を占拠していないんです。国後、択捉は日本の固有の領土というほうが国際法的には不法なのです。

私たちは事実を認めなければいけない。その事実は、戦争に敗れたこと。そして私たちの国是は平和をめざしたことです。それがある時期から、平和をめざすよりは日本を戦争に参加させる方向に切り替わったのです。今、日本にアメリカが要求していることは自衛隊を海外へ連れていくことです。

しかし日本の国民は、平和憲法があるから自衛隊が海外に行くことに反対する。アメリカは将来、自衛隊を海外で戦争させたい。どうしたら日本国民は文句を言わないようになるか、アメリカの戦略家は考えます。災害救助や人道支援に自衛隊を派遣することです。地震があったから、メキシコまで日本の自衛隊が行く。地震の被災者を救済することはいいことですから、みんな反対できない。

だけどシャベルを鉄砲に持ち替えるのは簡単なのです。そして平和協力活動と国際的な安全保障を一体にした合意文書が、2005年に取り交わした「日米同盟:未来のための変革と再編」です。そこで日本が戦争に参加する合意が交わされたのです。

私たちは日本が辿ってきた過去、そして平和を築くために各国がどのような努力をしているのか、自分たちと類似した国がどうしているかを学びながら、北東アジアを平和な地域にしていきたいと思います。

(文責・山本達夫)

持丸邦子(「会」代表世話人)

8月末、初めて東欧に行ってきました。行き先はポーランド。ポーランドと言えば、まっさきに浮かぶのが“アウシュヴィッツ”です。最近は、夏のこの時期に二女と海外へ行くようになっていますが、今年、なぜ、二女がポーランドを選んだのかは不明です。

不思議なことに、今年は、故郷で旧知のご夫婦が二組、日本語教育でご一緒の方で、春にはベトナムでばったりお会いした方も、ポーランド旅行を計画していたり、既に行かれていたりしています。なんだか、日本の空気がヒトラー時代に似てきているのを感じているからかもしれません。

日本の戦前について、まだまだ勉強不足とはいえ、実体験や書物から、戦争に至る過程や言論統制など、戦争突入への環境が整えられていった様子を学んでいます。ヒトラーやナチズムについても、もちろん、おおよそのことは知っていますが、アウシュヴィッツに行くに当たっては、もう少し、深く学ぶ必要があるかと思い、何冊か分厚い本を読んでみました。

ナチスについては、麻生財務大臣がこともあろうか、「ナチスのあの手口に倣ってはどうかね」と不謹慎な発言をしたことで気になっていた『ナチスの「手口」と緊急事態条項』(長谷部泰男・石田勇治著、集英社新書、2017年発行)はワルシャワから成田までの機内で一気に読みました。不思議と眠くならなかったのです。

行く前に読んだのが、イヴォンヌ・シェラット著、三ツ木道夫・大久保友博訳『ヒトラーと哲学者 哲学はナチズムとどう関わったか』(白水社、2015年)とウエンディ・ロワー著、武井彩佳監訳、石川ミカ訳『ヒトラーの娘たち ホロコーストに加担したドイツ女性』(明石書店、2016年)の2冊、ポーランドで読み終えたのが、大野裕之著『チャップリンとヒトラー メディアとイメージの世界大戦』(岩波書店、2015年)でした。

これらの本が伝えているのは、日本が戦争中の加害の罪を顧みない風潮があるのと同様、大統領が「歴史に学ばねばならない」と言ったドイツでも、日本と同様に一般の人々が大罪に加わっていたということ、メディアがそれに加担していた、ということ、戦後もその罪が裁かれることなく、ユダヤ人排斥の主張を覆すことなく法曹界にもナチス協力者が残り、帰国したユダヤ人学者の居場所がなく、自殺者も出た、ということ、日本の731部隊の責任者石井同様、毒ガス兵器開発者がその技術を売り、自らの罪をないものにしたこと、そして、多分、私が一番驚いたのは、チャップリンが希望を抱いて渡ったアメリカにも、ヒトラー信奉者が大勢いて、チャップリンがヒトラーと真っ向から対峙しようとして製作を計画した映画『独裁者』に、メディアも横やりを入れて、製作を中止させようとしたという事実です。

別のうれしい驚きは、こうした書物の著者や訳者が、1970年代~1980年代生まれの比較的若い人たちだ、ということでした。

一応、このような知識を注入して、アウシュヴィッツを見学して感じたことは、そこにはたくさんの遺品があるけれど、人の姿が写真のみということが等身大の人物像がある広島の原爆資料館やハルピンの731部隊陳列館と違っていた、ということです。その代わり、そこを訪れる見学者の列に、強制労働をさせられたり、ガス室に送られたりする人々の姿を想像してしまいました。

アウシュヴィッツは、ポーランドの古都クラクフから50kmほどの、丘陵地にありました。ユダヤ人を乗せた貨車が到着した引き込み線、朽ち果てた貨車もありました。多くの建物が残っているアウシュヴィッツ第一強制労働所と、少し離れた広大な土地にある第二収容所(ビルケナウ収容所)を見学しました。

各国からの見学者の中には、イスラエル国旗の布をまとったり、ユダヤの印の入ったTシャツを着ているユダヤ人の若者のグループがいて、輪になって、追悼をしている風景もありました。この風景を見ながら、思ったのは、パレスティナでのイスラエルのパレスティナ攻撃や排除のニュースを聞いていつも思っていることですが、なぜ、自分たちがこのような大変な思いをしたのに、それを今度は他の民族に同じことをするのだろう、ということでした。

この疑問は、結局、今回のポーランドの旅でも解けませんでした。ユダヤ人が世界中で排斥されてきた歴史がある、ということは、ワルシャワ市内のユダヤ人博物館でも展示されていました。ユダヤ教とキリスト教も長年の対立の歴史がありますが、そう言えば、古都でもワルシャワでもカソリックの教会が町中にありました。

次号に続く

第3 安倍改憲阻止に向けて

1 日本と世界の宝、憲法9条

憲法は国家を縛るもの(立憲主義)

九条の持つ意味は

①政府の行為によって、

②2度と被害者をつくらない、

③2度と国民を加害者にしない、

④国民と国家との約束、

⑤国際社会への宣誓

国家の都合で憲法を変えることは立憲主義違反、国民との約束を破ること、国際社会に向けた宣誓を裏切るもの

2 自衛隊を明記する危険性~9条への自衛隊明記で国民が失うものは

①平和や人権、民主主義より軍事が優先される社会へ

・制限規範から受権規範へ

・軍事的公共性の優先

・例えば

横田基地公害訴訟の国の主張 米軍機の騒音は救急車や消防車のサイレンと同じ

土地収用法3条「公共の利益となる事業」へ、自衛隊のための土地収用

社会保障より軍拡、GDP 1%前後という枠を大幅に超過するおそれ

軍法の制定と軍法会議の設置へ

②歯止めとしての9条2項の死文化

・戦後、幾多の参戦の可能性を食いとどめてきたのは9条2項

ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガン・イラク戦争

・対話=外交こそ国際紛争解決の道

威嚇合戦と軍拡競争の先に解決の展望はない

③戦争法の下での自衛隊=破壊された専守防衛の枠組み

・集団的自衛権の一部容認

・戦闘地域へ派兵される自衛隊、「殺し殺される自衛隊」の明記

④「軍隊」としての実態を持つ自衛隊

・専守防衛ではなく、攻撃的機能を持つ自衛隊

護衛艦いずもの空母化、強襲揚陸艦と呼ぶべき輸送艦「おおすみ」「しもきた」

オスプレイの配備、米海兵隊をモデルにした水陸機動団の創設

・米軍と一体となった自衛隊

司令部機能の統合、年間で延べ1124日にわたる日米共同演習(2016年)

B-1B戦略爆撃機を護衛する米軍F35と空白F15

3 衆参両院で提出・発議させないたたかいが大切

・国民投票の政権選択化への危機感

「衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団団長報告」より

・国民投票をしても改憲派が勝てない、政権が崩壊すると思わせることが大切

・3000万人署名を成功させよう

・街頭での宣伝や学習活動を広げよう

2016年に韓国の済州島に韓国海軍基地が建設されてからずっと、「基地がやがて島全体の軍事化につながるのでは」とゲート前でアピール行動をしている人がいます。

長野市で開かれた憲法を考える集いで、日本の9条改憲に反対する人たちとの連帯を深めたいと来日したその人、姜さんから活動のお話を聞いた、と伝える新聞の小さな記事を見つけました。参加者は20人ほどの小人数でしたが、主催したのは「川中島9条の会」を中心とした「市民アクション川中島」です。地道な活動をつなげてゆきたいと、今後への期待を述べたのは共同代表の田島隆さん。

武田信玄と上杉謙信が合戦をした“川中島”も時を経て、今では住宅街です。町の一角に「ひとミュージアム 上野誠版画館」という美術館があり、館長は前述の田島隆さんです。自宅の庭に彼が個人で建てたという美術館ですが、現在ではNPO法人が運営しています。

上野誠は働く人々や女性、子ども、そして平和をテーマとした版画家で、作品は主にモノクロで、訴えるものをストレートに感じさせます。この美術館の2階には、ナチス・ドイツの時代を生きた女性版画家のケーテ・コルヴィッツの作品も展示されています。彼女もまた貧しい人々の生活や女性、母と子、そして平和を作品のテーマにしています。

先日、この美術館で催されたアマチュアの美術愛好者たちの作品展で、館長と親しくお話をする機会を得たのですが、地元に残る歴史的言い伝えを素材にして館長が原案を作り、元教師の女性が文を担当した「北原の大仏様」という絵本を見せていただきました。どの頁も近くの児童センターの子どもたちが描いた絵で構成されていました。

東京の五島・山種・ブリジストンなどの大手企業が運営する美術館の存在はとても貴重ですが、一地方で個人が志を持って立ち上げた美術館はさらに貴重です。しかし、所蔵作品がどんなに魅力的であっても訪れる人は少なく、入館料だけでは運営が難しそうです。なんと言っても館長のお人柄が良すぎて… 儲けは二の次とお見受けしました。長野市へお越しの際は是非お立ち寄りを。

原 緑

早いもので、今年も、あと1ヵ月を残すのみとなりました。

▼「沖縄と心をむすぶ文化のつどい」に180名

1面掲載のように、つどいには多くの方が参加し、内容の点でも「いい会だった」との声が多数寄せられています。「ポストに入っていたチラシを見た」「近所に貼ってあったポスターを見た」「東京新聞の記事を見た」と電話が入りました。一般市民のみなさんの参加が多かったのが今回の特徴ですが、なかには、「神津島に住んでいるが、東京に出るついでに行きたい」と電話くださった方もいました。沖縄と連帯し、5年ぶりに開催された「文化のつどい」。これからも「マスコミ・文化」の名にふさわしい催しを考えていきたいと思います。

▼民意を無視し、埋め立ての土砂投入

沖縄県民が「新基地建設NO」を何度も表明しているにもかかわらず、政府は辺野古埋め立ての土砂投入を14日に行うと発表しました。安倍政権は、「地方自治」「民主主義」無視の、戦後、最低、最悪の政権です。

▼「対話」をすすめ、安倍政権の打倒を

11月29日、自公両党は、与野党合意なしに憲法審査会を強行開催しました。臨時国会で「改憲案を示す」と所信表明演説した安倍首相の強い意向が働いた、官邸主導の暴挙です。9条改憲が進まないことへの焦り、同時に改憲への執念を示すもので、今年から来年にかけて、憲法9条をまもるたたかいはいよいよ正念場をむかえます。ご近所や周りの人と「対話」し、安倍政権打倒の声を大きくしていきましょう。